よりどころ

某企画で、2月28日、アルケッチアーノや羽黒山をひさびさに案内した。羽黒山。雪の中、杉並木の中にたたずむ五重塔。

しんと静まりかえった中で、圧倒的な存在感で迫ってくる。向き合って合掌していると、力がなんだか沸いてくる。

とらわれて、忘れていた元気と感覚をとりもどす。横浜生まれ、東京生まれのお二人も、雪の中、嬉嬉としてそんな感覚をかみしめているようだった。僕のよりどころはやはりこのお山だ。改めて感じた。

鶴岡市 新年度予算について。

3月2日からおこなわれる3月議会で審議される2010年の当初予算が22日、内示になったとのこと。

入手した資料から

1億円以上の重点事業でひろってみると、

先端生命科学研究所等支援事業 313956千円

先端研究産業支援センター拡張事業 481047千円

子育て支援医療給付事業 222958千円

生活習慣病対策 253386千円

消防本部、本署庁舎新築 1842750千円

庄内自然博物園整備事業 728817千円

西郷地区農林活性化センター整備 538650千円

障害者自立支援給付 1710776千円

各種扶助事業 1467900千円

保育サービス推進 2808600千円

児童手当および子供手当支給 2446070千円

通学対策事業 211890千円

小中学校改築事業 284474千円

公民館管理運営事業 125426千円

農林

経営体育成交付金事業 213776千円

農地・水環境向上 164285千円

商工業

金融対策事業 1152400千円

緊急雇用創出関連事業 386019千円

都市機能

都市基盤整備事業 125200千円

交通輸送対策事業 162207千円

幹線、生活関連道路 橋梁整備 801960千円

といったところ。

この予算の中でもあわせて8億円近い予算がついている慶応大学バイオ関連では、毎年投入され続けている研究費などへの補助金がほぼ満額ついている上に、拡張事業としてこの予算内に4億8千万円が計上されている。この他に、3月議会に提案される2009年度一般会計補正予算で‘拡張事業」の項目があり、4億1800万円が土地購入および実施設計費として計上されている。この22年度で10年間、慶応大学の研究所自体に毎年の補助金での支援の上、そのバイオ関連施設拡張事業について、更に市税を投入することへの説明は十分果たされなければならない。

まずは、これまでの成果。市民の還元。そして、新規に税の投入をすることへの成果目標。市民への還元の成果目標などが、行政側からしっかりと示されなければならないと考える。2日よりはじまる市議会を注目したい。

ーーーーーーーーーー予算の表組みなど、崩れていて申し訳ありません。ちょっと手法を検討してみます。ーー

またもお手紙を頂きました。

つじ立ち。天気がよくて気持ちいい。先週に引き続き、またもお手紙をいただきました。うれしいです。ありがとうございます。

2月23日の申し入れ文書

午後四時。県庁へ、申し入れに行く。

出羽三山の自然を守る会総会

知事交渉をふりかえる

先端研関連施設、更に拡張か。

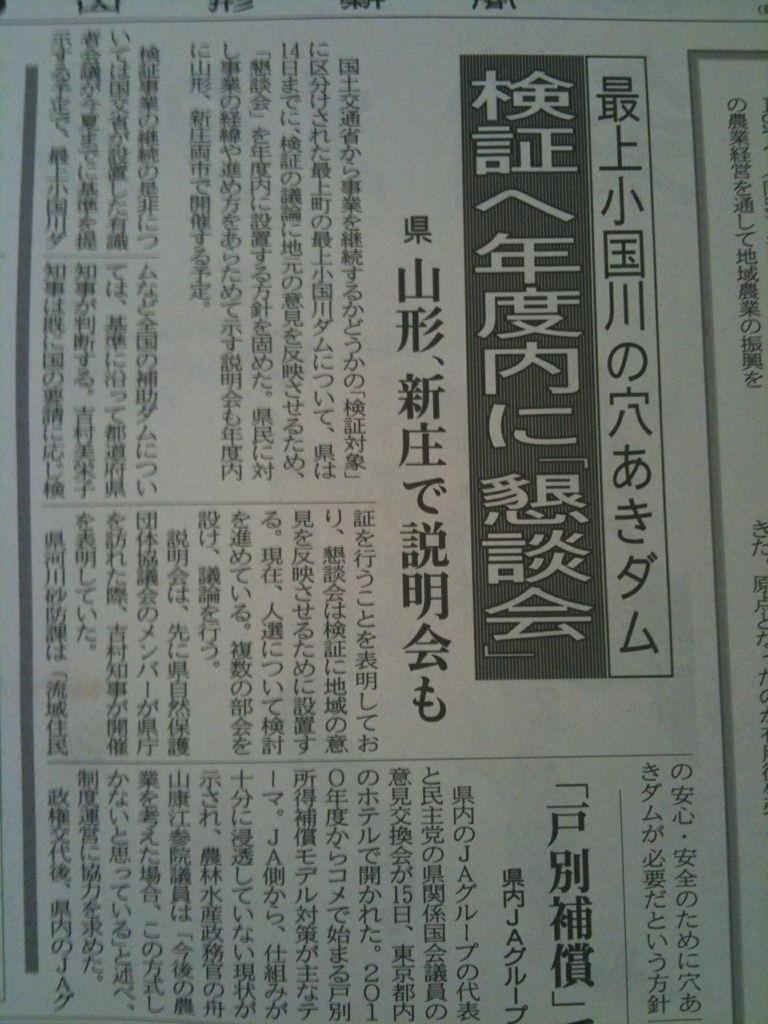

庄内日報の記事。メタボローム関連の支援施設が更に拡張されるとの事。これまでの財政支援の上に、更にということか。16億円と記事にはあった。その内、地元からの財政支出はどうなるか。こうした記事には、ただただ希望的観測のような事しか書いていない。更に鶴岡市広報などでは更に一方的な情報提供をすることが常態化しているといっていいだろう。もう少し言えばこの件については、「税がいくら投入されて云々」という極めて大事な情報についても、事業を説明する広報の中で触れなかったり(09年9月の説明パンフ)ということが行われていた。それでは市当局が説明責任を果たしたことにはならない。議会でチェックアンドバランスを果たさないといけないし、その都度妥当性を議論してこそ本来の「説明責任」に近づいていくのだという信念をもち、ずっと諸々問い続けてきた。理念や構想の意図はわかる。わかるが、税金を投入する以上、税を納めている市民、国民の立場にたって、より多くの情報を開示させ、内容をチェックをし、その税の投入が適切なものなのかは議論されなければならないし、それを住民の多くが納得してはじめて、公共投資として「適切」ということになるのだと考える。

感謝。

八文字屋前街頭演説。ダムの事、事業仕分け、市政の事など。演説中、「がんばれよ」と声をかけていただいた方から以下のようなメモを頂いた。また、お一人の方から、缶コーヒーの差し入れをいただく。感謝。

懇談会

A

懇談会

懇談会についてですが、検証もこれまで一方的にダム論者だけのものになっていたわけですから 人選としてダムに依らない治水論をきちんと言える河川工学者の方に参画していただきたいと考えます。みなさん、どうでしょうか。

神戸から15年。災害ボランティアの体験をお話しました。

第六コミセンで、「災害の現場から学ぶ」と称して1時間半の講演をおこないました。この数日、神戸、重油災害

中越、能登半島、中越沖など地震の現場で何を考え、何を行動してきたのか、当時の映像や新聞記事、そして自分のメモや写真をかき集め編集する日々でした。いろんな断片をご覧に入れるような講演となりましたが、終わってから諸々貴重な声をいただきました。1時間半ではお見せすることができなかった映像もあり、語り尽くせなかったと思えることも諸々ありました。終わってからの意見交換。いろんなご意見、ありがとうございました。また、最後に提案させていただいた地域防災マップについては、これから皆さんと一緒に作り上げて参りたいと考えておりますので 、どうぞよろしくお願いいたします。

とにかく、「新しい公共」をかたちづくる際に重要な、ボランティアセクター。NPOセクターの「革新性」「創造性」など本来の特性、存在意義を考えつつ、よりよい災害時のあり方を考えていけたらと思っております。それと自分の経験をまとめる作業の重要性を改めて感じさせられました。初動期から、1ヶ月、2ヶ月ぐらまで、息つくところなく全身全霊で活動に打ち込む中でどのような人達に支えられ、どのようなエネルギーのうねりがあったのか。どうして会社を辞めてまで3年間もボランティア活動をおこなっていたのか。その暮らしはどんなだったか。「ボランティアのコーディネートをする仕事」とはどんな事だったのか。お金はどうしていたのか。

などなど。今こそ伝えないといけないことがあるのでは。と感じさせられました。