矢引風力発電も撤退を!

4.2km風車なら民家から2km離さないと騒音公害の恐れがあるのに

2km圏内に500件もの民家がある!

ラムサール登録湿地に飛来するガンや白鳥にも影響大!

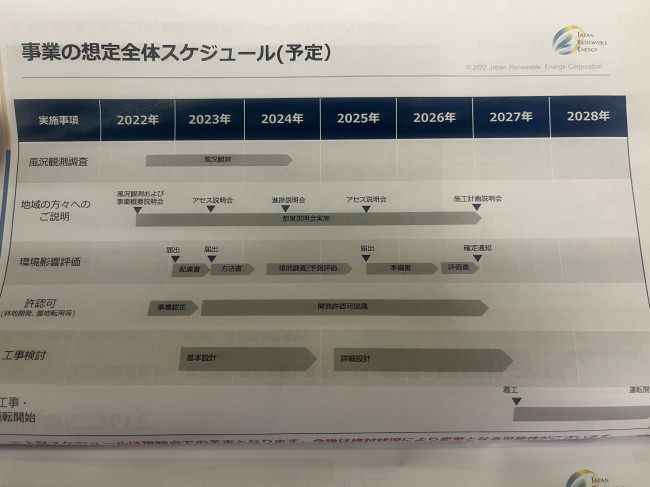

Time Line

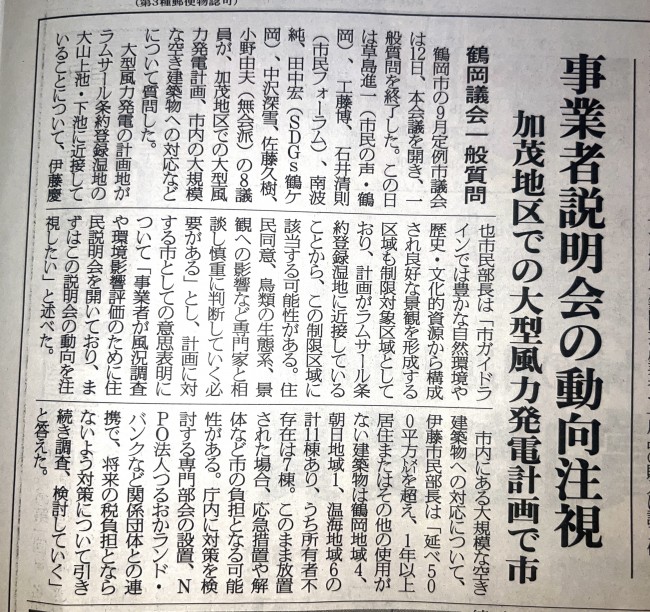

鶴岡市議会12月議会で質問!環境配慮で5基に減らしても2km圏内に500軒!騒音公害の可能性大!ラムサール登録湿地に飛び交うオオヒシクイ、マガン、白鳥に影響!この問題を市長は国に直訴すべき。独自のガイドラインを定め、撤退を申しいれるべき!

「4.2MW風車であれば、民家から2km離すべき」2024年9月30日提出の意見書 (参考書類)

矢引風力発電関連の質問を行います。

今日資料をお配りさせていただきました。ま

ず冒頭、去る10月20日に発刊された「日本の科

学者」11月号についてお伝えをします。本号は、

私が客員編集委員を務め、8名の科学者と共に

日本の洋上風力発電の課題をテーマにまとめた

特集号です。風車騒音、生態系への影響、防災、

そして住民参加の在り方について網羅的に論じ

ています。私自身も論考・寄稿しましたが、特

に本号では北海道大学の田鎖順太先生、元国立

環境研究所、現大分県立看護科学大学の影山隆

之先生らが風車騒音による健康被害について最

新の研究成果を発表されました。この論文集は、

国内最大の学術プラットフォーム、J―STA

GEにも掲載されている学術情報です。ここで

示されているのは、科学的事実であります。

本日は、この科学と事実に基づき、現在進行

中、三瀬矢引風力発電の計画の危険性を問いま

す。

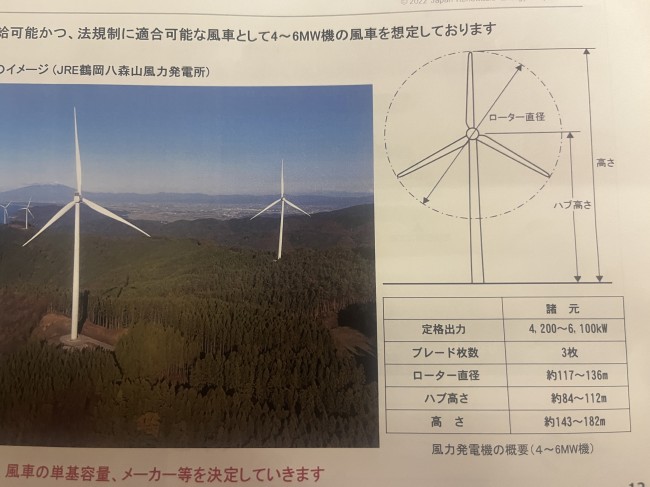

本計画は、アセス上での環境配慮として7基

から5基に減らされたものの、定格出力4.2メ

ガワット、最大高さ172メートルという国内最

大級の巨大風車5基を建設するものです。これ

で見過ごせない重大な事実は、この巨大風車の

2キロ圏内に実に500世帯以上もの市民が居住

しているということです。

昨年9月、田鎖、影山両先生が市長に提出し

た意見書は、4.2メガワット級の風車ならば民

家から2キロの離隔距離が必要であると明確に

結論づけられています。4.2メガワット級が稼

働した場合、2キロ圏内では低周波音の影響に

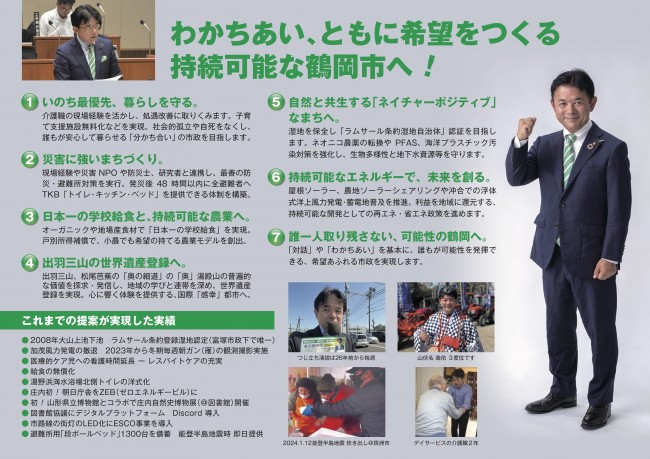

より睡眠障害になると予測されます。田鎖先生

が開発したH―RISKのシミュレーションで

は、矢引風車のみで1,370名のリスクが増大し、

33件に深刻な不眠症のリスクが生じる。既存の

八森山風車との累積的影響では、三瀬地区を含

む2,100名のリスクが増大し、51名の不眠症リ

スクが試算されています。影響図を御覧くださ

い。これは、机上の空論ではありません。現に

秋田県内で23件、近隣の庄内町でも6件の訴え

が既に生じているという現実があります。

今回の4.2メガワット風車は、既存の八森山

3.4メガワットよりも音響エネルギーが約2倍

に跳ね上がります。5基での音源総量は115デ

シベル、マンション建設の大型くい打ち機と同

レベルです。つまり八森山とは次元が違う騒音

公害が出るために、減衰までの距離が必要なの

です。

そもそも170メートルを超える巨大風車を

500世帯もの住宅密集地の2キロ圏内に建設す

る計画は、国際的に見ても常軌を逸しています。

ドイツのバイエルン州やポーランドでは、風車

の高さの10倍、約1.7キロメートル以上の距離

を義務づける10ハールールが採用されており、

欧米の常識ではまずあり得ません。海外では建

設禁止エリアになる場所に500世帯もの市民が

騒音公害にさらされ、不眠症の被害が予測され

ている。

市長、これを知りながら放置することはもは

や発電事業ではなく、市民を実験台にした人体

実験に等しいのではないでしょうか。事業者は、

基準値を下回っていると10月28日開催の矢引地

区への説明会で述べたようですが、宮城県加美

町では同社の4.2メガワット風車から1.3キロ離

れた住宅で現に苦情が出ており、内窓の設置が

行われています。これは、1.3キロ離れていて

も深刻な影響を生じることを事業者が事実上認

めている証拠です。

ここと同様に、1.3キロの距離に位置する由

良保育園、720メーターの中山地域、950メート

ルの中沢地域、1.1キロの矢引地域などで今後

数十年窓を閉め切る生活を強いることは明白な

人権侵害ではないでしょうか。こうした懸念が

あるからこそ、地域住民は断固反対しています。

反対の理由は、騒音だけではありません。ま

ず、歴史文化の破壊です。矢引などの上郷地区

はかつて西羽黒として栄え、多くの貴重な文化

遺産が現存します。170メートルもの風車は景

観を破壊します。また、尾根の開発は西目で起

きたような土砂災害を引き起こす要因になりま

す。

さらに、熊の出没問題です。こうした風車建

設は、最も奥深い山頂付近で大規模な森林伐採

を行うものであり、熊を人里に追いやるさらな

る出没の原因になり得ると専門家が指摘してい

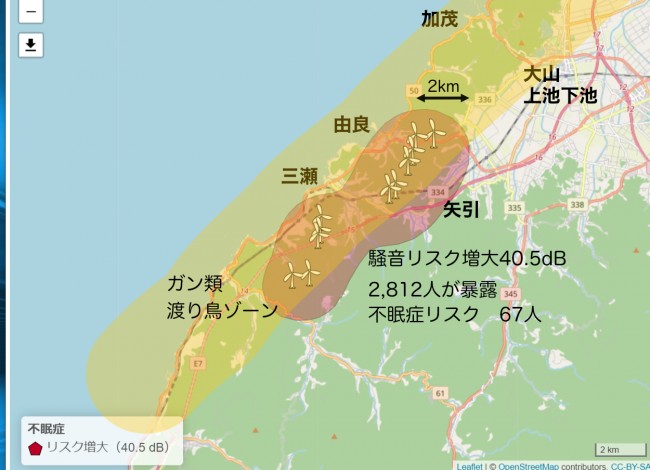

ます。もちろん加茂風車の撤退の事由となった

渡り鳥への影響も深刻です。隣接する加茂地区

と同様、矢引も天然記念物のオオヒシクイやマ

ガンなどが数千羽飛び交う重要な渡りルートで

あり、国際的な鳥類研究者からも強い懸念が寄

せられています。

事業者は、住民への回答で2キロの離隔距離

が必要との専門家の計画を無視した理由を市長

意見に含まれていないからだと明言しました。

つまり市長が止めない限り、危険でも建てると

言っているのです。市長、ボールはあなたの手

元にあります。科学的な計画を無視して建設を

許可し、実際に被害が出れば、それは市の行政

不作為責任となります。よって、以下の3点を

強く提言します。

まずは、説明会の開催であります。元国立環

境研究所の研究者による最新知見やリスク情報

を市が主催して、関係住民及び市民に公平に伝

える説明会の場を直ちに設けること。

次に、市長意見の追加であります。環境アセ

スや林地開発許可申請に対して、予防原則に立

ち、専門家意見に基づき、民間より2キロ以内

の4.2メガワット風車の建設は認められないと

市長意見を明記し、事業者には撤退を申し入れ

ること。

さらに、独自ガイドラインの制定であります。

市民の健康を守るため、4.2メガワット級なら

ば離隔距離は2キロ必要とする独自の条例・ガ

イドラインなどを直ちに制定すること。

以上、誰一人取り残さないというSDGsの

理念と予防原則に立ち、市長の明確な決断と判

断を求めます。

○市民部長

三瀬矢引風力発電事業に係る議員からの3つの

御提言にお答えいたします。

初めに、この事業は環境影響評価法等の関係

法令にのっとり令和2年から進められており、

現在事業者が環境影響評価準備書に対する国の

勧告を踏まえた事業の見直しを行っている段階

であります。

議員御紹介の北海道大学の田鎖順太助教、大

分県立看護科学大学の影山隆之教授の連名によ

る風車騒音による睡眠障害についての意見書は、

昨年9月に開催いたしました環境審議会の参考

資料としており、その審議会での御意見や地元

自治会等の生活環境や自然環境への影響に対す

る不安や懸念事項を反映させ、環境影響評価準

備書に対する本市の意見書を昨年10月に提出し

ております。

それを踏まえ、1点目の説明会の開催につき

ましては、説明会は本来法にのっとり、住民の

ために事業者が行うものでありますので、御提

言の説明会の開催の趣旨を全て否定するもので

はありませんが、市が独自に説明会を行う場合

には一方的な情報のみではなく、中立性・公平

性を持って慎重に行うべきと考えております。

次に、2点目の市の意見書の追加につきまし

ては、市の意見書は昨年10月に提出いたしまし

た準備書に対するものが環境影響評価法に基づ

く最終段階となっており、現段階においては追

加的な意見書の提出は法手続上困難と考えてお

ります。

3点目のガイドラインについてでございます。

市のガイドラインで定める住宅等と風車の距離

については、国の指針等を参考として定めてお

りますので、今後も国の動向を注視してまいり

ます。以上です。

草島進一議員

当局にはちょっと認識を改めていただきたいの

ですけれども、本事業の準備書手続は既に終了し、

国からの大臣意見も出されています。現在は、

事業者が最終的な評価書を提出するのを待つだ

けのアセスメント終了目前の段階です。

しかし、今年出された環境大臣及び経産大臣

の意見では、騒音による生活環境への配慮やマ

ガンや猛禽類などの鳥類への重大な影響回避が

強く求められていたはずです。現状はどうでし

ょうか。環境アセスの配慮として7基が……こ

れ経産省の勧告への配慮として7基が5基にな

っても、4.2メガワット風車の騒音の予測や対

策は不十分なままです。また、専門家が指摘す

る渡り鳥の衝突リスクについても実効性のある

回避策は示されていません。

計画の1.1キロの矢引地区の住民の多数は反

対を貫いています。つまり事業者は、大臣意見

という国からの宿題を果たさないまま計画を既

成事実化しようとしています。このまま評価書

が提出されればアセスは終了し、建設は止めら

れなくなります。だからこそ、今すぐに動く必

要があるのです。

市長、直ちに経産省、環境省へ出向き、担当

官に対しこう告発してください。貴省が求めた

騒音対策と鳥類保護は現場では遵守されていな

い。住民の理解も得られていない。このまま事

業者が提出する評価書を漫然と受理せず、市民

の健康と貴重な生態系が守られる確証が得られ

るまでは、断じて事業を進めさせないよう厳格

な指導を行っていただきたいと。これは、アセ

ス手続の枠を超えた市長にしかできない政治行

動です。市民の命と郷土の自然を守る最後のと

りでとして、国へ直訴する覚悟をお聞かせくだ

さい。お願いします。

市長 佐藤 聡

三瀬矢引風力発電事業では、

地元自治会等の中で景観や騒音、低周波音、生

態系等の生活環境や自然環境への影響に対する

不安や懸念があることを重く受け止めており、

本年8月に受け取りました要望書の内容につい

ては事業者に伝えております。

また、市民部長がお答えしたとおり、地元自

治会等の懸念事項は、昨年10月に県に提出しま

した環境影響評価準備書に対する本市の意見書

に含まれておりますし、今後事業者が国や県、

市の意見を踏まえ事業計画を検討し、環境影響

評価書を作成した上で最終的な環境保全措置を

講じていくものと認識しております。本市とし

て、法令等に基づき対応を進めてまいりますし、

今後も事業者、地域住民、専門家等の御意見を

伺いながら、公平性を保ちつつ、地域の生活環

境・自然環境を守るための必要な対応を行って

まいります。

草島進一議員

今皆さんにお伝えしたの

は、私たちの意見書を受けて、経産省の勧告を

受けて、配慮として7基を5基にしました。で

も、これだけの問題が生じるって科学的な論証

が行われているのです。事実としても、加美町

みたいなことになっていいのかということなの

です。500軒以上の方々が風車騒音の公害を受

ける、そういう心配がある、これをしっかりと

受け止めて、今すぐにでも経産省や環境省にこ

の問題を訴えていただきたい。強く要望します

が、いかがですか。

○市長

繰り返しになりますけれども、

本市としましては法令に基づいて対応を進めて

まいります。今後も事業者や地域住民、専門家

の御意見を伺いながら、公平性を保ちつつ、地

域の生活環境・自然環境を守るための必要な対

応を行ってまいります。以上です。

草島進一議員

科学の事実として、予防原則に基づいてしっかり

とした意見を表明していただきたい。

そうしないと住民の命が守れないですから。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

よろしいでしょうか。よろしくお願いしま

す。ありがとうございました

2.25国会院内集会、国会質疑、矢引、遊佐の問題をまとめました。

矢引風発も撤退を!

矢引の風車建設の反対理由

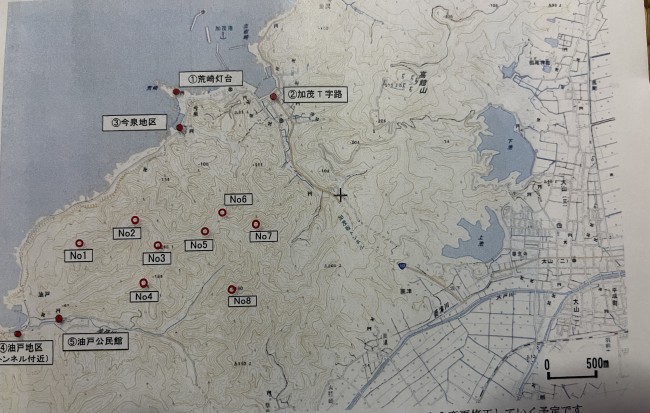

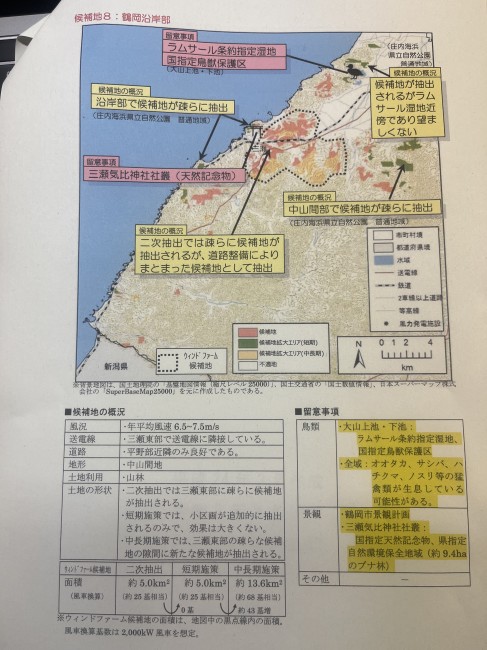

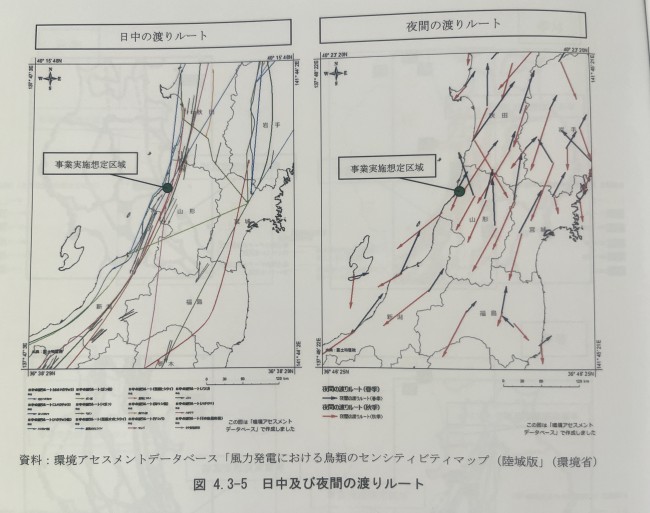

1)ラムサール条約湿地・大山上池下池を経由し、秋田八郎潟―新潟福島潟間などを飛び交う天然記念物のマガン、オオヒシクイなどのガン・カモ・コハクチョウ等の渡り鳥に影響する。JREは「多い月で約1,000羽以上のガン・コハクチョウの飛来状況を予定地で確認」を加茂の撤退理由にした。矢引風発も加茂同様の渡りルート上に位置(図参照)更に三瀬で稀少猛禽類のクマタカのバードストライクが発生!JREの影響回避策の欠陥が明らかになった。

2)風車騒音と睡眠障害の問題 矢引で由良、三瀬、矢引等住民67 名の不眠症リスク。入眠妨害リスク6500人。4MW風発だと2km離す必要あり。(図参照)

由良地区が1.5km圏内にあり500件を対象に風車騒音による睡眠障害の可能性がある。風車から1.2kmには由良保育園もあり、環境に悪影響を及ぼす可能性がある。

最新情報!2025年3月議会質問

宮城県 加美町の4.2MW風車、1.2kmのところの民家を視察した際のレポート

〇意見書「4.2MW風車なら、2kmの離隔距離が必要!」

→ 関連サイト風車騒音と健康被害)国会 厚生労働委員会で川田龍平議員が2023.5.16初めて議論(風車騒音と健康被害)

3)矢引界隈は土砂災害の西目と同様の地層が確認。尾根の開発は土砂災害などの増災の危険性がある。

4)三瀬八森の事後調査 騒音データは非科学的(識者指摘)。鳥類調査は月2回と頻度不足(環境省指摘)。風車周辺5自治会に年500万円の地域貢献費は、自治を歪める恐れ。

●2023年2月5日の市民学習会「加茂地域の風力発電を考える集いでJREは説明拒否。クマタカ・バードストライク以降、全く市民に説明責任を果たしていない。

2023.10.16 JREが加茂風発事業の撤退を市に報告!

クマタカと雁が加茂風車を止めた! 一万人署名もありがとうございました!

矢引の風発4.3MW×6基も、国際的渡り鳥ルートに悪影響

不眠症リスク67名!→風車騒音問題ページへ

鶴岡でやるなら、浮体式の洋上風力発電を20Km鶴岡沖へ!

2023.10月、会派・市民の声・鶴岡で、日本で初の浮体式風力発電の商用運転中の長崎県、五島市の2MW浮体式風力発電「はえんかぜ」。建設現場、メンテナンス事業者などを視察。又、世界の洋上風車事情に詳しい長崎大の海洋未来イノベーション機構 織田洋一教授を尋ね取材。織田洋一 教授より

2023.10月、会派・市民の声・鶴岡で、日本で初の浮体式風力発電の商用運転中の長崎県、五島市の2MW浮体式風力発電「はえんかぜ」。建設現場、メンテナンス事業者などを視察。又、世界の洋上風車事情に詳しい長崎大の海洋未来イノベーション機構 織田洋一教授を尋ね取材。織田洋一 教授より

●日本の洋上風発は沿岸から60kmの海域で、今の国内電力需要の2倍を超えるポテンシャルがあるが、その98%が「浮体式」に適した海域。

●浮体式洋上風発は、着床式より約2割高額だが、沖は風速が速く効率がいい。風車は風速が2倍なると発電量は8倍になる。

●設備利用率として着床式は概ね30%に対し浮体式は50%の実績がある。

◆普及の課題は国の制度。世界では、MSP(マリンスパーシャルプランニング:海洋空間利用計画 領海、EEZまでの海域の海事、軍事、漁業、鳥類等保護地域、風車建設地域の区割り)が、国主導で決定されている。欧米、台湾、韓国、ベトナムで整備済みだが、日本では未整備。台湾は15年先を進んでいる。日本は5km以内の共同漁業権以内の法的リスクの調整までしかできないのが現状。

●世界では着床式の洋上風力発電が1991年から30年。2025年から本格的に着床式と浮体式の時代になる。浮体式は2009年商用機エクイノール社(ノルウエー企業)が初で14年実績。2030年以降は1GWクラス(15MW×90基)の開発が増える

●長崎大学海洋未来イノベーション機構は海洋エネルギー研究等の為に2016年4月に設置され2022年から秋田大学ともコンソーシアムを形成。長崎海洋アカデミーは、2020開講の技術者と作業員の養成拠点。

●浮体式風車の躯体の半分(水中部)はコンクリート製で地元業者が受注。

草島 鶴岡市沖の浮体式洋上風車実現の為に、国にEEZまでの国主導のMSP設定を強く求めてはどうか?又、長崎大と東北公益文科大学との連携やコンソーシアムを大学や県に提案しては?

市民部長 検討する

●遊佐沖2kmに15MW風車が52基立ち並ぶ、着床式洋上風発計画は、250名の不眠症を引き起こす騒音の問題、国際的なガンカモ類の渡り鳥のルートの影響、漁業への影響の懸念があり、国際的にも非常識(台湾でも10MW級は40km沖)

関連サイト風車騒音と健康被害)国会 厚生労働委員会で川田龍平議員が2023.5.16初めて議論(風車騒音と健康被害)

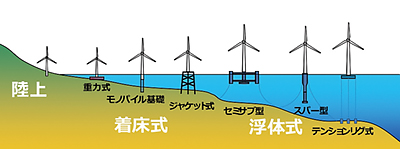

遊佐風車は、モノパイル基礎の着床式。視察した五島市の「はえんかぜ」はスパー型の浮体式。(図参照)

着床型風車は水深50Mまで。それ以上の水深は浮体式の海域。

浮体式風車の最新はエクイノール社の8MW風車 ハイウインド・タンペン HywindTampen

ノルウエーの 125Km沖、水深250mの箇所にに建設2022年から稼働。

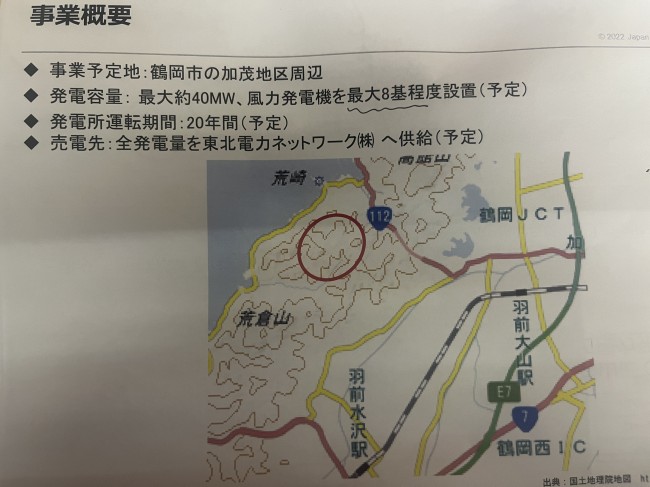

加茂風発事業 6MW×8 2023.10.16撤退!

左端は加茂水族館 10月30日JREが示したフォトモンタージュを見やすくしました。

左端は加茂水族館 10月30日JREが示したフォトモンタージュを見やすくしました。

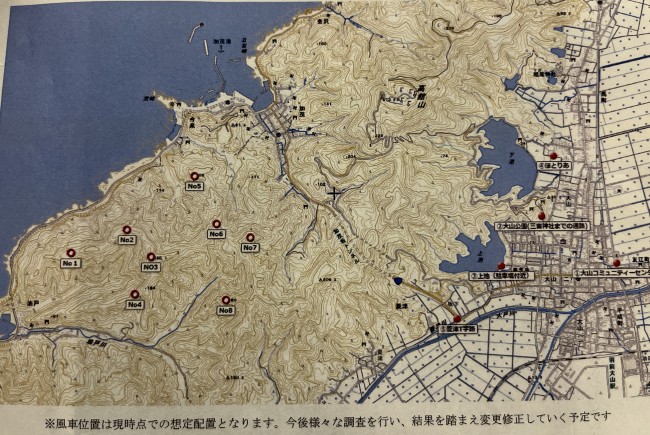

風車計画予定図 制作:NPOおうらの里おおやま再生プロジェクト

風車計画予定図 制作:NPOおうらの里おおやま再生プロジェクト

大山 下池です。

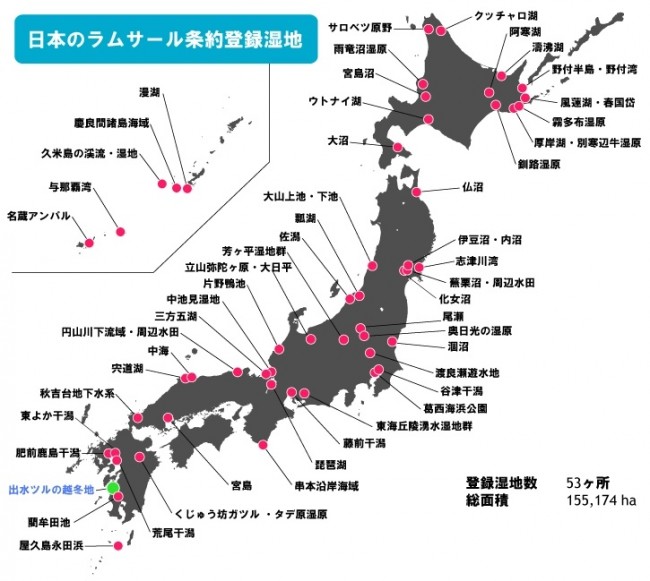

ラムサール条約指定湿地(2008.10登録) 大山(おおやま) 上池・下池(かみいけ・しもいけ)国内53箇所、東北日本海側では唯一、山形県内では唯一の登録湿地です。

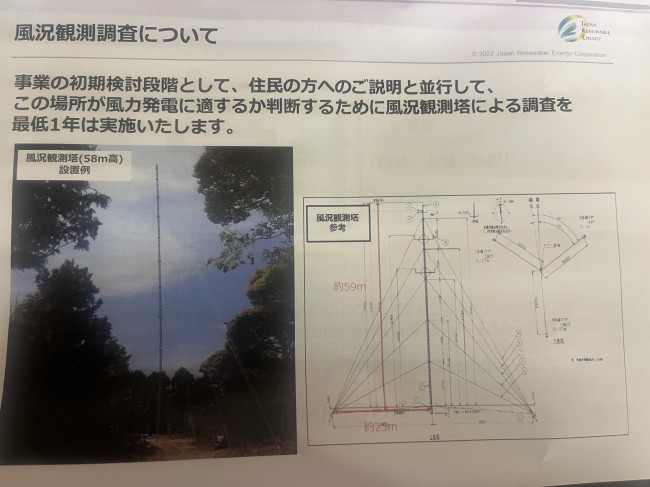

ここの2K〜3Kに出力6MWの大型風車(高さ最大182m)8基の建設計画の風況調査が発表されました。

2023.10.16 午後 JREが加茂風発事業の撤退を市に伝えました!皆様のおかげです!

署名、反対運動へのご協力に感謝します。誠にありがとうございました!

10月16日、6:45PM

鶴岡市より、発表がありました。

_____________________________

2023年10月16日

鶴岡市加茂地区における(仮称)JRE加茂風力発電事業計画について、ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社より事業撤退を社内決断した旨、本日午後に、本市に対して報告がありました。

本市といたしましては、豊かな自然環境や歴史・文化的環境等の保全と再生可能エネルギー導入促進との調和を図ることは重要な課題でありますので、今後ともその両立に向けて取り組んでまいります。

令和5年10月16日

鶴岡市長 皆川 治

JRE 撤退根拠資料 大山自治会が公開したものを入手。

●大山・下池を利用しない渡り鳥ルートになっている!?

●大山上池・下池で休息する鳥類が対象事業実施区域を飛翔して往来する行動はほとんど確認できなかった為、

風力事業が大山・下池に生息する鳥類に与える直接的な影響はほとんどないと考えられます。!?

●それではこれはどう説明を?マガンが大山・上池から1日間の朝だけで1000羽以上飛び立ち

多くは通過しているかもしれないが、大山上池・下池で休息するものもある。と考え得る。

—————————————————————————–

2023.8.3共同 報道

風車近くにクマタカの死骸、山形 バードストライクか

配信

山形県鶴岡市の民間の風力発電所付近で、絶滅危惧種クマタカ1羽の死骸が見つかっていたことが3日、同市への取材で分かった。風車に衝突した「バードストライク」の可能性があり、環境省東北地方環境事務所は近く現場の状況や死因について調査を行う。 死骸が見つかったのは再生可能エネルギー発電大手「ジャパン・リニューアブル・エナジー」(JRE、東京)が運営する風力発電所の近く。2021年11月から高さ約140メートルの風車5基が稼働している。 JREによると、今年6月24日、環境影響評価法に基づく事後調査の際に、調査員が施設の5号機付近で死骸を発見、回収した。

手書きの署名、又、Chenge.orgを通じてご署名いただいた皆様(1508名)合わせて1万名を超える皆様。

本当にありがとうございました!

ご署名を頂いてからも、これまで動向を見守って頂いた皆様、大変ご心配をおかけしました。誠にありがとうございました。皆様のおかげさまです。

JREからの発表は10月17日4時現在、未だありません。撤退の理由など、発表され次第、こちらでもアップしてまいります。

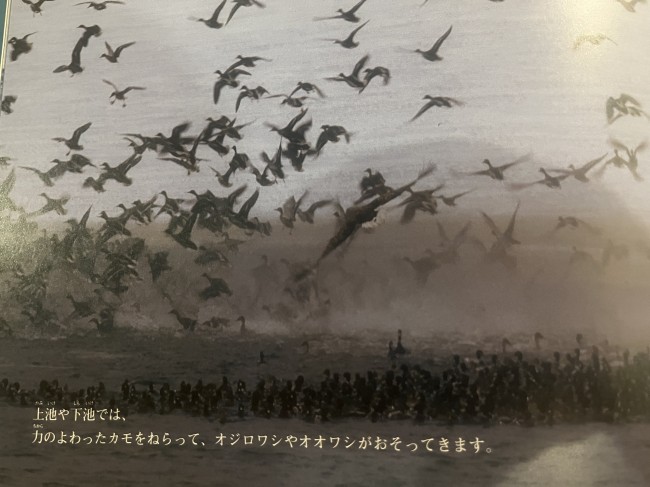

今年で登録から15年になるラムサール指定湿地、大山上池・下池の最新情報として10月14日(土)国連が定める「世界渡り鳥の日 World Migratory Bird Day」の大山上池・下池の様子をお伝えします。(草島進一撮影)

この日、マガン約80羽の飛び立ちが確認されました。

コハクチョウは1400羽、カモは、上池1万羽、下池1万羽、合計2万羽渡来しています。(4K映像)

下池は環境省の委託事業として13年にわたりMさんが調査を続けておられますが、今年から上池でも、私が新潟県やJanetの取り組みに合わせ、毎週金曜早朝の観測を9月29日よりはじめ、現在継続中です。

今後、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(渡り性水鳥保全連携協力事業: EAAFP) の加盟、また、今般問題となった加茂地域を含む「庄内海岸アルプスロード」界隈の雑木林地帯を30by30の生物多様性保全地域にするなど、ネイチャーポジティブ政策をしっかりと具現化していきたいと考えております。

又、カーボンニュートラル政策として、再生可能エネルギーについても、今後は浮体式で22キロ沖の海洋への風力発電をコミュニティパワーとして可能な限り植民地型ではない方策で展開する。又、屋根上や農地の上へのソーラーシェアリングを進める等、取り組みをしっかりと政策提言してまいりたいと思います。

鶴岡市のラムサール湿地・大山上池・下池。近くの湯野浜温泉から車で5分で来れる場所にあります。ぜひ宿泊されて、早朝のガン(オオヒシクイ、マガン)やコハクチョウの飛び立ち、カモ類のねぐらいり などの観察にぜひおいでくださいませ。10月14日現在、飛び立ちは5時15分ぐらいから6時半すぎまで、ご覧になれます。

今後とも、かけがえのない、鶴岡の自然を未来に手渡すために、又、真に持続可能な社会づくりに、ご協力を何とぞよろしく お願い申しあげます。

(文責 ラムサール湿地近接風車建設に反対する会 事務局 鶴岡市議会議員 草島進一)

大山上池で 稀少ガン シジュウカラガンが確認されました。

マガン オオヒシクイ 1000羽 以上 池から飛びたちました。2/17 映像です。

コハクチョウは5千羽、カモ類は3万羽、カモを求めてオジロワシ、オオワシが北海道から渡ってきます。

【最新情報】

2023.8.29 JRE加茂風車に反対する署名が1万筆突破。鶴岡市長に手渡しました。

2023.6.30 鶴岡市議会 本会議 請願3号「市長のJRE中止要請の撤回を求める」に反対討論

鶴岡市の予防原則に基づく中止判断は国際的にも妥当。これまでの野鳥生態調査、有識者見解などの調査で、判断するのに十分。なぜ、加茂に風車を建ててはならないのか、5つの問題点。

討論要旨

1)請願の賛成者は、加茂住民の半数以下

2)野鳥の調査は中止判断に十分

3)風車騒音と健康被害 39名の不眠症リスク、1680名の入眠妨害 データを無視するな!

4)尾根の開発は将来土砂災害を引き起こす増災の恐れ

5)JREは、渡り鳥の事後調査でガイドライン違反。騒音調査はデタラメ。求められたのに学習会に参加を拒み

説明責任を果たさぬ企業。CSR、コンプライアンス違反 即撤退すべき!

討論原稿

●請願3号に対して、市民の声・鶴岡を代表し、反対の立場で討論します。

この請願は市長が、2月1日にJREに対しておこなった事業の中止要請に対して撤回を求めるものであります。市全体の政策判断について真っ向から撤回を求める、とても重大な請願であると、とらえます。

1)請願は加茂住民の総意か? ーー住民の半数にも満たない賛同署名。総意ではない。

まず、この請願でありますが、あたかも、加茂住民を代表する、ようなかたちで3月議会に提出されたものでありますが、これは加茂住民の総意なのか、何パーセントの方々の、賛同によるものなのか。この間、調査をいたしました。

請願には、加茂地域の振興会の会長、町内会連合会の会長、PTA 会長の名前が記されているようですが、地域を代表しているということではなく、あくまで有志3名とのことでありました。

で先日、確認したところ、6月15日現在、請願に対して、署名数 2023筆 ということですが、加茂地区 住民数4月1日現在、881名のうち、請願に賛成する署名393筆。 率として44.6% とのことであります。加茂住民の半数も満たしていないということであります。又、この3月、4月は、各自治会の総会の時期だったと思いますが、この請願は、総会などで住民の総意とする決議などは全くおこなわれていなかった。そういう類(たぐい)のものであるということを確認いたしました。

つまり、この請願は、加茂住民の総意ではない。加茂住民の半数にも満たない方々の請願であるということが明らかになりました。

地域の中でさえ、過半数にも満たない。地域一丸となった請願ではない。このことは、市の決定に対して、政策転換を求める地域住民の声としては、強いものとはいえない。市が検討するに値しない、という事だと思います。

市当局や議員の判断材料として、このことは、先ず踏まえるべきであります。

次に、

ラムサール条約湿地に飛来する、水鳥への影響についてです。

●請願賛成論者からは、調査がおこなわれていない。調査をおこなってから判断をすべきだ。などという主張も聞かれましたが、ラムサール条約湿地である大山上池、下池に飛来する水鳥については、毎年10月から4月までは、月7回の頻度でこれまで13年間にわたって、明け方から数時間、飛び立ちと生息数を確認する調査が、環境省の委託事業で、下池の湖畔にお住まいの調査員の方によって、完璧におこなわれています。

その調査では、ガンカモ、コハクチョウの飛来数の他、オオワシ、オジロワシ、クマタカ、オオタカ、稀少猛禽類の営巣地を含む詳細にわたる調査がおこなわれ、環境省のデータとなっています。

特にカモ類は2万から3万羽、東アジアの1%もの数がこの地に飛来する。それがここのラムサール湿地としての要件を満たす数になっています。

3月議会でも、示しましたが、上池では稀少なガン類の1種である、シジュウカラガンの飛来が確認され、天然記念物に指定されているマガン、オオヒシクイ1000羽の飛び立ちも確認できました。コハクチョウは約5千羽が飛来しています。

カモ類を求めて、サハリンや北海道からオオワシ、オジロワシが渡来しており、熱心に下池に通って撮影する多くの市民の方がいらっしゃる事も確認しました。

冬を過ぎても、この6月1日には、上池で珍しい、沖縄原産のシロハラクイナが観察されたり、カンムリカイツブリの繁殖が確認されたりしています。

●国際的な水鳥の生息地を保護するため、各国で特別保護地区などに指定されているラムサール条約湿地は、世界172カ国、2493箇所 共通のミッションとして、特に、ガン・カモ・ハクチョウ類などの水鳥にとって楽園、サンクチュアリでなければならない湿地であります。サンクチュアリということは、そこに来ることで、安心して生命(いのち)の維持をはかれるということです。

その鳥たちがねぐらにする上池・下池から5km圏内は採餌や飛翔のための行動区間であり、国際的にも、その、5キロ圏内に、鳥たちにとって脅威となる風車、それも6MWもの巨大風車が建っている事例は見当たりません。その区間に鳥たちにバードストライクなどの脅威となる構造物の建設をすることは、当然ながら、おこなっては、ならないのであります。

●加茂から三瀬の尾根伝いとその周辺全体は、秋田の大潟村から新潟の福島潟や佐潟に飛ぶガン、カモ、コハクチョウの渡りルートであることは、山階(やましな)鳥類研究所などで実際に発信機をつけたガンの調査などで明らかになっており、私も上池で、高舘山から尾根伝いに新潟に向かって飛ぶガンの群れを目視しています。

又、渡りルートはその日、その時の風況にあわせて、上昇気流を上手に使って渡りをおこなうため、尾根づたい、海側および内陸側に幅2〜3kmの回廊がそのルートになる事は、鳥類の研究では常識的であります。

昨年の2022年ラムサール締約国会議 で日本人で初のワイズユース賞と山階(やましな)賞をダブル受賞、そしてこの6月16日に環境省 環境保全功労者表彰 環境大臣賞に輝いた、世界が認める、ガン・カモ類の野鳥研究者でありシジュウカラガンやハクガンを、3羽まで減った、絶滅の危機から実際に1万羽まで回復をさせた保護活動家である呉地正行さんは、このように指摘しています。

「大山・上池・下池は、日本海側を渡る大型水鳥の、コハクチョウやオオヒシクイなどの多くのガン類、及び他に例をみないほど多くのマガモなどにとって欠かすことができない重要な生息地です。

そのために国際的に重要な湿地の保全、賢明な利用、啓発普及をめざす、ラムサール条約湿地に登録されています。

上池・下池を訪れるこれらのハクチョウやガン類の多くは、冬になると北の繁殖地から国境を越えて渡ってきます。

またここに滞在中は、夜は上池・下池をねぐらとし、日中は周辺の広い水田地帯で採食し、頻繁にこれらの地域を飛び回って移動します。

これらの渡り鳥の生活圏内に計画されている風発事業が計画通り行われると、上池・下池をねぐらとする、ハクチョウ類やガン類などに重大な影響を与える恐れがあります。またその影響は、ラムサール条約湿地としての同池と、周辺の自然資源の価値を著しく損なうことと、なるので、この風発計画は中止を強く求めます。」

更に具体的な指摘として。

上池・下池に飛来する、ガン、カモ、ハクチョウ類は、秋と春に、渡りの経路となっている日本海の海岸線沿いに南下、北上するものが多く、風発建設予定地を含む丘陵部を越えて上池・下池に立ち寄ると考えられる。予定通りに風発が建設された場合、上池下池を飛び立ったハクチョウ類が、同池からの距離が1.8-2.0㎞と近い標高120-150mの丘陵稜線に建設される高さ182mの風車を飛び越えることは、物理的に困難である。

その理由は、上池下池の水面と風発のブレード先端までの高度差は、282-312mあり、その仰角は、8.03-9.80度となる。

これはハクチョウ類の上昇能力をはるかに超え、風発への衝突やそれを回避するための体力の消耗への影響が、風発建設後は継続的に起きることになり、ガンやカモ類をはじめ他の鳥類にもその影響は及び、その結果上池下池への渡来数が減少し、ラムサール条約湿地としての基準を満たさなくなる可能性もある。

この世界的な鳥類研究者である、呉地さんの声、は大変重いものです。

今、世界レベルで、山形県唯一のラムサール条約登録湿地の扱いに注目が集まっています。これを無視した行政判断ができないと言う事は 当然であります。山形県もこの国際条約登録の湿地の近くでは風発建設は望ましくないとし、鶴岡市の中止の判断は、国際的な視点からも妥当であります。

また、日本野鳥の会 自然保護室 主任研究員、浦 達也さん。この方は国内をはじめ、海外へも派遣調査に行っており、世界中の風車と野鳥との問題やゾーニングの状況を調査し、現在、環境省の環境影響評価のあり方に関する検討会などに参画され、国内では最もこうした問題の真相を知っている方です。鶴岡の状況を視察した上で見解をいただいています。

浦さんからは、加茂風車は、ラムサール湿地に2キロ位の風車であり、近すぎると、現地視察を通じて、改めて思いました。これを許すと、全国、世界のラムサール登録湿地の悪しき先例になってしまうので、世界的な視点でも、絶対に阻止しなければならない。との見解でありました。

また、現在の環境アセスの課題として、事業者はよく調査結果を見たうえで、事業の白紙撤回もあり得ると言うが、しかし実際には、アセスが進めば進むほど、つまり事業の進行に費用をかけるほど、事業者は事業の根本的な見直しや撤退を行うことはほとんどなくなる。見直したとしても、当初から計画した風車の本数を1,2本減ずるぐらいの対応が常である。

こうした、そもそも問題が大きい事案は、アセスが進む以前に、予防原則として判断することが賢明であり、今般の鶴岡市の判断は妥当である。との見解であります。

又、今、ラムサール湿地から5km地点の矢引 風発事業について、環境アセスの準備書の手前の段階になっていますが、5kmであっても事業者に対して、ラムサール湿地が周辺に存在するので、影響回避方策を講ずるべきという、環境大臣意見、経産省意見が提出されています。矢引よりも、ラムサール湿地に更に1.5kから3kmなどと近接する、6MWと巨大な風車の影響は、鳥類にとって甚大と考える事は容易であり、これを考慮しても、認めてはならないと判断する事は当然であります。

●又、酒田には、庄内唯一の風力発電事業者がいらっしゃいます。その環境影響調査の担当の声をいただきました。そのご担当は、三瀬から加茂地域について風車建設のための調査したが、ラムサール湿地に飛来するガンカモ類の渡りルートに影響することを踏まえ、地元の、有識者の聴き取りの段階で、早々と計画の中止の判断をした。とのことでした。

そのご担当からは特に加茂区域は、絶対にやめていただきたい。とお話をうかがいました。また、御指摘として、JREは、文献調査はおこなっているかもしれないが、地元の野鳥研究者の話を全く聴いておらず、それこそ最大の問題ではないのか。その声をしっかりと受け止めれば、建設できない地域であることは容易に解るはずだ。

所詮、風力発電事業者がおこなう調査というのは、月に何回かレーダーで調査をしたりするようなものだ。事業者としては「飛んでいない」データを求めようとする傾向がある。そんな、にわかに、おこなう調査結果よりも、この地で長年、日々調査をしてきた情報の方が断然信憑性がある。というご見解も伺いました。

市長や市は、特に2008年に登録したラムサール条約湿地に飛来する水鳥、猛禽類への影響について、

これまでの環境省の委託調査をはじめ、地域の調査員や、呉地さんや浦さんのような専門家から聴取した調査データ、渡りルート、保護の考え方、又、環境省自然環境局から示された累積的影響や予防原則を踏まえ、中止を判断するに十分なデータがそろった。として1月末に判断をし、2月1日にJREに中止を要請したものであります。

これに対して請願賛成論者の「調査もしていないのに判断した」等の見解は全く論外であります。請願賛成の議員ならびに加茂風車に賛成の市民の皆さんには、国際的な条約である、ラムサール条約が如何に重要で、鳥類の調査とはどういうもので、どのように保全をはかっていかねばならないか。きちんと学び直していただきたいと思います。

また、次に風車騒音と健康被害の影響についてであります。

昨年12月の質問以降、この案件については、5月16日、国会、参議院厚生労働委員会にて、立憲民主党 川田龍平議員が質問をしました。

まず、事業者がよく根拠にする環境省指針「国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が 人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。」という点について、影山隆之 元国立環境研究所主任研究員、大分看護科学大教授らが1000人規模の疫学調査で、住宅に近接した風車騒音により、明らかに睡眠影響、睡眠妨害が発生しているということを示し、指針の見直しを求め、又、欧州WHO勧告が求める上限値を定めた規制値を求めています。環境省は風車の睡眠影響について認める答弁をし、厚労大臣は今年度おこなわれる睡眠指針の見直しの際に提言を踏まえ検討していく旨答弁をしました。

影山先生の疫学調査結果を踏まえた学会誌で発表されたソフト、(H-Risk)でのシミュレーション結果では加茂の風車計画では39名の不眠症リスク、入眠妨害1680名というリスクがでています。これについて委員会で請願紹介議員に質問がおこなわれていましたが、JREの見解を鵜呑みした「問題なし」という答弁でした。最新の知見や科学を無視し、住民に生じかねない健康リスクを、全く踏まえない発言であり、ひどいものだと思いました。

6MW風車では1基でも2.5KMの住宅からの離隔距離をとることが必要であるということを、北大 田鎖助教が示されています。これを踏まえても、この計画地域内には、一本も風車を建てることができないことは明白であります。

もう一つ、土砂災害のリスクについて、加茂住民の方からも懸念が表明されておられました。

今回の風車の計画で想定される山の尾根の開発について、これは山梨大学教授、防災推進機構 理事長 鈴木毅泰(すずきたけやす)先生の見解をお伝えしたいと思います。

先生は、山の、特に尾根の開発で森林伐採をし、風車の部品を運ぶための道路や設置場所をつくる、今回の加茂、矢引のような建設の際の問題を指摘されています。

尾根の樹木、特に加茂地区の広葉樹などの場合、樹根と菌糸により、生態系と地盤の安定を保っています。樹木の根が岩盤をおさえており、広葉樹がアンモニア態窒素や硝酸態窒素を吸収してくれている。しかし、尾根を開発すると、こうした地盤の安定や、保水能力、水涵養機能が消失する。

要は第2、第3の、昨年末の西目の土砂災害のような事を将来的に誘因(ゆういん)するリスク、つまり、「増災」が生じるということであります。

こうした問題は、将来世代にわたっての地域住民のいのちに関わる問題であります。きちんと問題意識をもつべきであります。

●次に事業者、JREの問題についであります

一般質問などでJREと市とのやりとりで、市の方に問題があるなどという見解がみられたので調査をしました。

市ではガイドラインを設置しています。そのガイドラインには、風力発電施設の想定事業区域から 2km 以内の範囲に含まれる住民自治会 などに対して、 事前に説明会を実施し、景観の変化を視覚的に表現したシミュレーション画像 等具体的な資料を提示し合意形成を図るものとする。

風況調査開始前、又は環境アセスメント手続き開始 6か月前のいずれか早い時期までに、当該事業の計画概要について風力発電事業の実施に係る事前協議届出書に、必要な資料等を添付し、市に対して事前に説明を行なうものとする。とあります。

JREは、6月24日に事前協議届け出書を提出しにきたが、後日、その時点では、住民自治会などの合意形成がおこなわれていなかったことがわかったことから、市は受理しなかった。

その後JREは住民自治会への合意形成をおこない必要書類をそろえて11月29日に市に提出し、12月7日にその内容の説明をした。市はその時が提出日と答えた、ということと、確認できました。

その後JREは、社の都合で、受理を6月にしてほしいなどと、ガイドラインに反する要求をしてきた。市はそれには応じられないと拒否した。こういう経過であり、市に全く非はありません。非があるのはガイドラインを踏まえないで不当な要求を繰り返すJREの方ということであると、改めて認識いたしました。

JREには更に問題があります。

●三瀬で稼働している風発事業についてであります。

▽JREは三瀬の風車稼働以降、クマタカ、バードストライク、コウモリのバットストライクの調査をおこなっています。しかしながら、月2回の頻度ではバードストライクの調査としては成り立たないのであります。なぜか。落下してから1週間以上放置されればきつねなどに食べられて痕跡がなくなるのが常なのであります。

環境省からガイドラインがでていて、最低でも月3回の頻度で事後調査をおこなわれなければならないとされています。それに完全に違反しています。

稀少猛禽類のクマタカ、天然記念物 ニッポンユビナガコウモリが、ストライクされて死んでいるかも知れません。野生生物の生態系影響に関して、「調査結果がないから影響はないかと」という見解。こういうデタラメは、即やめていただきたいし、渡り鳥のルート上に風車を建設している、事業者の姿勢が、最も問われる事であります。

▽また、風車騒音の調査については、頻度、風況とともに科学的な事後の検証がおこなわれていない。田鎖北大助教は調査手法がデタラメだと、言及されておられます。 私は、先日三瀬地区を歩いて聴き取りをする中、実際に風車から1km位の住民から、家の二重窓を閉めても相当音が聞こえます。という声をいただきました。騒音の実態や、睡眠障害が生じていないかなど、しっかりと事後の調査をおこなうべきであります。

▽又、由良、三瀬地域が北限で知られる、コシノコバイモなど、稀少植物の植生について移植して保全するとしていまたが、事後の詳細報告が全くおこなわれていません。移植してどのように活着したのか、未だに報告がなされていないのであります。

事業者JREの姿勢に完全に欠陥がある。と私が判断したのは、2月5日の加茂住民他、有志が企画した学習会への出席を拒み、説明責任を果たさなかったことであります。

2月5日の学習会に、ほぼ、一月前から実行委員長がJREに対して出席要請をおこない、私もJREのCSR担当に何度もメールや電話をおこなって依頼の催促をしました。親会社のENEOSのCSR担当者にも連絡し出席を促しました。

結局、全く受け付けず、説明を拒否し、住民の抱く疑問に全く応えることがなかったのであります。風車事業の説明文書すら、提供を拒まれました。

この事をもって、この事業者は完全に失格だと私は認識をしました。

先日、6月15日には、加茂地区の住民に限定して非公開で説明会を開いていましたが、市民を区別、差別するような姿勢であり、大変失礼千万。論外であります。JREは、企業としてCSR、コンプライアンス、完全に失格であります。

先日の加茂地区住民限定の非公開説明会では、加茂住民の方を対象に4つの地域貢献ということが示されていました。1)奨学金制度 2)5万円のランドセル購入費補助 3)学習コンテンツノートの配布 4)企業版ふるさと納税

であります。

また、現在稼働している三瀬八森山の風車では、風車に近接する5自治会に対して、年500万円、例えば三瀬自治会には年240万円が地域貢献費用として納入されているとのことでありました。 こういうの、ありがたいと思う自治会はあるかもしれませんが、私には、住民の顔を札束でひっぱたいて、懐柔(かいじゅう)しているようにしか受け取れません。

風車の建設の賛否などについて、正しい住民の判断ができなくなると考えますし、住民自治への介入ではないでしょうか。

20年で約1億円ですが、全体で、推定で約200億の儲けと見込まれる事業のほんの一握りであります。

加茂の場合も、こうした補助金を当てにしての、風車推進の請願なのでしょうか。

加茂の森林の管理にこうした風発事業者からの補助金を充てたいと言うことでしょうか。森林管理は森林管理として、きちんと地域で取り組むべき事ではないでしょうか。

私のところには、こうした姿勢の地域の議員や町内会のやり方に呆れて、加茂を離れました。引っ越しました。という方から報告がきております。地域のリーダー達が、ミスリードして、地域の中で、分断を引き起こしているのでは ありませんか?

風車事業者の地域還元については、庄内町のように、自治体に還元するのであればわかりますが、事業者が、立地地域の自治会に直接補助金を納入し、住民自治に介入するようなやり方は、辞めていただくべきであります。

事業者にいいたい。

こんなカネがあるなら、先ずは三瀬八森山の事後調査の手抜きやデタラメを直ぐに改めていただきたい。

又、現在、9000名を超える署名を集めている、疑問をもつ市民に対して先ずはしっかりと説明責任を果たすべきであります。

そして、市の中止要請を真正面から受け止め、早々に撤退をしていただきたい。

もうあなた方に、信頼はできない。加茂、矢引含めて、早く撤退をしてください。

請願の紹介議員に言いたいのは、

問題行動が続いている事業者の、いわば不当な要求にのみ耳を傾け、市を糾弾するような姿勢は、完全に間違っています。

今すぐに改めていただきたいと思います。

以上の点をもって、この請願に対し,断固反対を表明いたします。

又、万が一請願が採択されたとしても、市が、2月1日の事業者への中止要請を撤回すべき理由は、どこにもありません。優先順位は自明であります。

今回、まさに今、カーボンニュートラルに並ぶ目標である、ネイチャーポジティブの時代にふさわしい判断をした、市長及び市当局を私は絶対的に支持をします。

ラムサール湿地を守ろうと署名を書いてくださった約9000名の市民の思いとともに、又、世界を行き交う水鳥たちを守るために、世界172カ国、2493箇所のラムサール登録湿地の保全に日々ご尽力されている、世界の方々と連帯して、信念を、ぜひ貫いていただきたいと思います。

そして、ぜひ以前から私も提案をし、先日も市民の方々から求められた、ラムサール湿地から5k圏内を、早期にバッファゾーンとしてガイドライン上の保護地区にしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

この請願は調査を求めるとは、なっていますが、市が、詳細、慎重の調査をした上で、予防原則に基づいた判断した事に対して、要は風車を認めろと言っていることに他なりません。

議員のみなさん。

こんな請願に賛成し、世界に例がない、ラムサール条約湿地の5キロ圏内に、巨大風車を認めるべし、なんて議会が決議したら、それこそ、世界の非常識として、議会の見識が問われ、国際社会から非難されますよ。

そんな恥ずかしい議会にならないように、みなさんの賢明なご判断を求めるものであります。‘

以上であります。

2月5日、JREも招き、考えるつどいを開催するつもりでした。(市民有志の実行委員会主催)→JREが出席と説明文書提供を拒否 主催者に1/27、2/3 草島抗議と要請、再要請提出。ENEOS CSR担当にも「コンプライアンス違反ではないか?」と連絡し、出席を求めました。2/3、15:30 最終的にJREは出席拒否。当日の映像です。

2/1鶴岡市長が、臨時記者会見でJREの加茂風車、中止を求めることを表明

市長会見

本日、昨年11月29日付けで、鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイドラインに基づく届出のありました、ラムサール条約登録湿地に近接した、(仮称)JRE加茂風力発電事業について、事業者に対し中止を求めることとし、先ほど当該事業者に申し入れを行ったところでございます。 中止を求めることとした理由を申し上げます。 山形県におきましては、山形県再生可能エネルギー活用可能性調査報告書におきまして、風力発電の導入の候補地として抽出しておりますが、ラムサール条約登録湿地近傍であり、望ましくないと公表しているところでございます。 国では、当地は、国際的に価値があるラムサール条約登録湿地が近接しており、バードストライクや鳥の営巣、採餌場などへの影響を強く懸念しております。 また、一定の地域に複数の事業が集中する場合には、飛来ルート、採餌場への移動などへの累積的な影響が懸念される場合があります。 特に、ラムサール条約湿地に登録されるような、重要な生態系では、事前に慎重に判断することが重要との助言を各方面よりいただきました。 本市といたしましては、これら自然環境に詳しい方などに聞き取りを行った結果、(仮称)JRE加茂風力発電事業に関しては、県で唯一登録されているラムサール条約登録湿地の近傍であり、クマタカなどの猛禽類の生息・営巣や、渡り鳥の生息への影響、また、自然環境、景観への影響が懸念されることから、「鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイドライン」の制限対象区域に掲げる、日本遺産認定の「出羽三山」及び国指定名勝「金峯山」に関連する区域など、本市の豊かな自然環境や、歴史・文化的資源から構成され良好な景観を形成する区域に相当すると判断をしたところでございます。 以上のことから、予防的措置の観点も含め、今回の事業に関しては、中止を求めたところでごさいます。

→大英断におおきな拍手を送ります。

1月15日、午後1時30分〜 ラムサール賞受賞者 呉地正行 講演会

ガンのいる風景 大山、上池・下池に飛来するガン オオヒシクイ、マガンなどの生態の現状や課題がよくわかります。

10月16日2022 6:10AM. 大山・下池 コハクチョウのねぐら立ち

ここから2Kmに風車計画!?

▽11.8 現地時間11.7 スイスジュネーブで 第14回ラムサール条約締結国会議 表彰式がおこなわれ、大山 上池・下池の登録にもご尽力いただいた、呉地正行さんが受賞されました。当会、大山上池、下池へのメッセージも頂きました。

▽議会報告会11.2 行いました。前半30分間、風発問題をとりあげ、参加者と質疑応答。しています。

▽11.4 市長記者会見の場で、大山、加茂、上郷 3地域の自治会で風況調査に応じる事に同意した事が明らかになった。(山形新聞報道より)

▽11.2 「ラムサール湿地近接風車建設に反対する会」設立、 署名開始記者会見をおこないました。

さくらんぼTV報道 11.2

産経新聞ーYAHOO報道 11.3

▽10月30日 今泉自治会でのJRE説明会を傍聴しました。(草島)

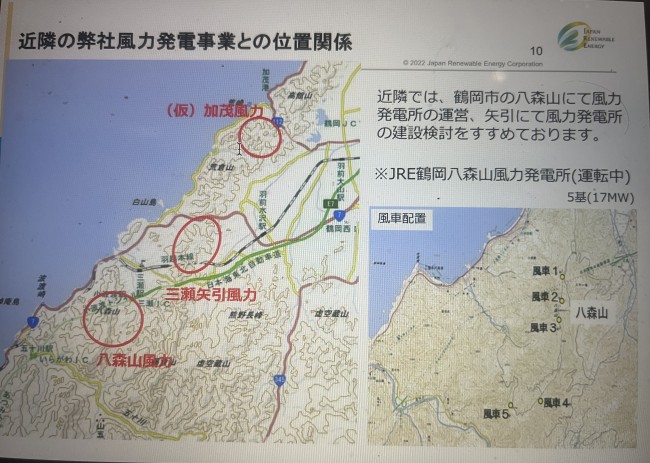

暫定位置図が9月に大山自治会にモンタージュを示した時と変わっていることを発見。No5が、海側から山側へ移動。対応する自治会によって、風車の位置を変えて、フォトモンタージュを作成しているのでしょうか? おかしくないですか?

9月13日、大山自治会に示された暫定位置図 住民のお一人より入手

▽10.24 今年、日本人3人目のラムサール賞、山階芳麿賞をW受賞された、日本雁を保護する会 代表 ラムサール・ネットワーク日本 理事 呉地正行さんからメッセージが届きました。

「大山・上池・下池は、日本海側を渡る大型水鳥の、コハクチョウやオオヒシクイなどの多くのガン類、及び他に例をみないほど多くのマガモなどにとって欠かすことができない重要な生息地です。そのために国際的に重要な湿地の保全、賢明な利用、啓発普及をめざす、ラムサール条約湿地に登録されています。上池・下池を訪れるこれらのハクチョウやガン類の多くは、冬になると北の繁殖地から国境を越えて渡ってきます。またここに滞在中は、夜は上池・下池をねぐらとし、日中は周辺の広い水田地帯で採食し、頻繁にこれらの地域を飛び回って移動します。これらの渡り鳥の生活圏内に計画されている風発事業が予定通り行われると、上池・下池をねぐらとする、ハクチョウ類やガン類などに重大な影響を与える恐れがあります。またその影響はラムサール条約湿地としての同池と周辺の自然資源の価値を著しく損なうことなるので、この風発計画は中止を強く求めます。」

呉地さんは大山 上池・下池の登録に際し、2000年当時に足繁く現地に足をお運びいただき「ラムサール条約」について、当時の「尾浦の自然を守る会」のメンバー等に情報提供いただいた方で、大山 上池・下池の登録への立役者ともいえる方です。

▽10.19 Change.org 「ラムサール湿地の近くに風力発電所はいらない」署名開始

▽10.18 「ラムサール湿地近接風発事業に反対する会」立ち上げミーティング

▽9.30 9.7の環境保護団体の中止要請について鶴岡市からの回答がありました。

「加茂地区風力発電事業に対する本市の意見等については、今後の環境影響の手続きとそれに係る現地調査等を踏まえ、国・県の助言をいただきながら、鳥類等自然環境と景観等に対する影響を精査し、検討してまいります」

▽9.16. 地元紙「コミュニティしんぶん」令和4年9月16日号に掲載 鶴岡市のNPO法人「おうらの里おおやま再生プロジェクト」と環境保護団体「出羽三山の自然を守る会」が反対。

▽9.13 大山自治会で、JREのフォトモンタージュが示される中で協議 風況調査をおこなうことに賛成多数で承認。

9月12日(月)草島、加茂地区風力発電問題で、一般質問をおこないました。

質問と答弁 全文はこちらへ リンク(9/15更新)

主な質疑内容

▽草島 条約湿地から2Km〜3Kmと、全国一ラムサール条約湿地に近い場所への風力発電計画として、条約委員会が発行する「モントルーレコード」に掲載される危惧があるのではないか?

●市民部長「計画地がラムサール登録湿地に近傍しており、本市としても、その影響に対して慎重に検討する必要がある。」

▽草島 ラムサール条例湿地から半径5キロのバッファゾーンを含めて設置を認めない」と市の風力発電ガイドラインの制限区域に加えることを求めるがどうか?

●市民部長. 本市ガイドラインの制限対象区域として、具体的に例示している区域は、出羽三山および金峰山に関連する区域となっております。同じく、制限対象区域としては、本市の豊かな自然環境や、歴史文化的資源から構成される良好な景観を形成する地域としており、この度の計画区域につきましては、ラムサール条約登録湿地に近接していることなどから、その区域に該当する可能性がございます。したがって、住民の同意や鳥類などの生態系及び景観等への影響について、専門家等にも相談して慎重に判断していく必要があると考えております。

▽草島 同事業者が進める湿地から5Kの矢引発電所計画の時点で、野鳥に影響が懸念され調査を求める環境大臣意見、経産大臣意見が付されている。ラムサール湿地周辺の調査資料は、矢引の段階で業者は調査が課せられている。まずは矢引の段階での調査の報告を求め公開すべきと考えるがどうか。

●市民部長 矢引の計画は法アセスの最中。業者は県、国の環境大臣意見、経産大臣勧告を受けて、調査結果と環境保全対策を書いた準備書の策定段階。今後提出される準備書を市はインターネット等で公開する。

▽ラムサール条約湿地認証自治体への登録を提案

▽風発事業者のミチゲーション代替保全を地域貢献として促すなど西茨新田湿地の保全を提案

▽生物多様性締結国会義COP15での新たな枠組 30BY30を踏まえた生物多様性地域戦略を提案

▽草島 風力発電事業ですが、上池・下池から5Kmの矢引の計画の時点で、環境大臣も経産大臣も野鳥への影響を懸念していますし私も懸念しています。でも矢引までは認めたいと思います。再エネを進めたいですから。でもその先は絶対NGです。地域還元の薄い植民地型開発という点でも、矢引までにしていただきたい。と思います。

国際的な保護地域であるラムサール条約湿地と半径5kmのバッファゾーンは、30By30を踏まえた保全地域として認定登録するなどをおこない、善寶寺から高舘、荒倉、由良までぶな林の自然豊かな14Kmを散策できる通称 「庄内海岸アルプスロード」を、新たなハイキングトレイルとして発信するなど、「鶴岡だからこそできる」生物多様性戦略を前に進めていただきたいと考えます。 市長の見解を求めます。

市長 今、草島進一議員さんからご質問をいただいた点でございますけれども、議員が2001年3月議会でラムサール条約の指定について、提案をされていたということについて、改めて敬意を表する次第でございます。国際的な動向、30by30のお話もございましたけれども、この生物多様性戦略、大変重要だと私も受け止めております。この度の計画はラムサール登録湿地の大山上池・下池、自然休養林の高舘山に近接しておりまして、多様な動植物の生態系が活用されている大変重要な場所でございます。また、環境大臣、経産大臣についてのお話もありましたけれども、山形県におきましても、平成20年3月の報告書におきまして、ラムサール湿地が近傍であり、望ましくないというような注意書きを付して風力の候補地の抽出がおこなわれております。この現在ですね、地元の説明会、住民説明会がおこなわれているところでございますので、先ず住民の合意のゆくえも注意しつつ、そして、国や県、そして専門家にも十分ご意見を頂いて、この生物多様性ということに十分配慮した取り組みを推進していく必要があると認識をしております。

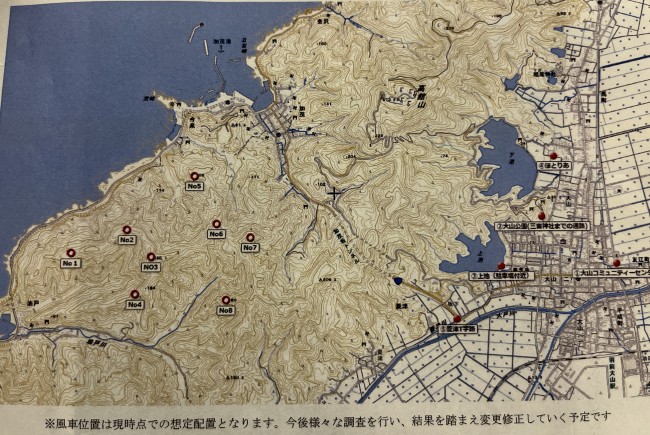

●計画の位置関係

JREは、

▽三瀬八森山に風車建設 5基17MW (ラムサール条約湿地から8Km)2021年12月から稼働

▽矢引(現在環境アセス中)7基30MW(条約湿地から5km)

▽加茂(新たに風況調査申請)8基40MW(条約湿地から2Km)

一般質問の際、市長や市民部長が示した「山形県再生可能エネルギー活用可能性調査 報告書」18Pの記述。「候補地が抽出されるがラムサール湿地近傍であり望ましくない」とあります。

山形新聞2022.9.13に掲載

質問文中、 「バッファゾーン」とは、「緩衝地帯」のことです。

世界遺産などで指定された保護すべきコア部分を守るために必ずバッファゾーン(緩衝地帯)が設けられています。特に鳥類などを守るためには必須であると考えます。植物相でも白神山地や屋久島などで設定されています。

http://www.gakugeipub.jp/judi/semina/s0406/ku013.htm

画像を引用しました。

9/17更新 議会質問で指摘した「矢引風力発電」の環境配慮書に対する調査報告書より

「風力発電におけるセンシビティマップ(環境省)より。この、大山地区は、大変重要な渡りルートであることがよくわかります。JREは、現在「矢引風力発電」の方法書への指摘に対し、準備書の提出が未だの状態です。

9.13 大山住民へ示された暫定配置図 加茂集落から600m 今泉から300m! 加茂水族館から600m 大型風力で最近話題の超低周波問題など十分に考えられる距離だと思います。

以下、9/13 大山自治会に示されたフォトモンタージュの一枚。 高さ180mで本当に想定してつくっているのか?誤魔化していないか?疑問が沸いてきます。

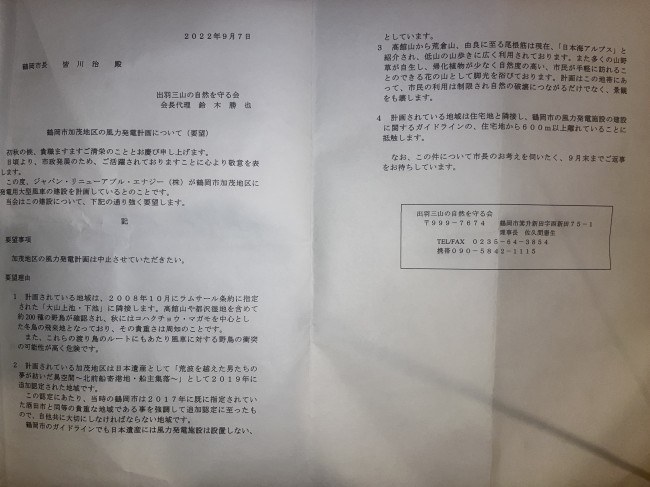

9月7日、出羽三山の自然を守る会 佐久間憲生氏、鶴岡自然調査会 水野重紀氏が、皆川市長に風車建設の中止の要望書を提出しました。

要望事項

加茂地区の風力発電計画は中止させていただきたい。

要望理由

1 計画されている地域は、2008年10月にラムサール条約に指定 された「大山上池・下池」に隣接します。高館山や都沢湿地を含めて 約200種の野鳥が確認され、秋にはコハクチョウ・マガモを中心とした冬鳥の飛来地となっており、その貴重さは周知のことです。また、これらの渡り鳥のルートにもあたり風車に対する野鳥の衝突の可能性が高く危険です。

2 計画されている加茂地区は日本遺産として「荒波を越えた男たちの 夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」として2019年に 追加認定された地域です。この認定にあたり、当時の鶴岡市は2017年に既に指定されていた酒田市と同等の貴重な地域である事を強調して追加認定に至ったもので、自他共に大切にしなければならない地域です。鶴岡市のガイドラインでも日本遺産には風力発電施設は設置しない、としています。

3 高館山から荒倉山、由良に至る尾根筋は現在、「日本海アルプス」と 紹介され、低山の山歩きに広く利用されております。また多くの山野 草が自生し、帰化植物が少なく自然度の高い、市民が手軽に訪れるこ とのできる花の山として脚光を浴びております。計画はこの地帯にあ って、市民の利用は制限され自然の破壊につながるだけでなく、景観 をも壊します。

4 計画されている地域は住宅地と隣接し、鶴岡市の風力発電施設の建設 に関するガイドラインの、住宅地から600m以上離れていることに 抵触します。

山形新聞9.8に掲載

https://www.sakuranbo.co.jp/news/2022/09/08/2022090800000004.html

2022.7.12、大山コミセンで「加茂風力発電開発事業」についてのJREの説明会がありました。

ラムサール条約指定湿地の隣で風力発電開発!?

上池から尤も近いもので約1.7km. 約2km~4Kmまでの間に8箇所、高さ180Mの風車が乱立する計画。開発者はJRE(ジャパン・リニューアブル・エナジー)

一連の説明の後 住民の方々の質問に続いて、質問。

全国53箇所しかない、水鳥の生息地として国際的に重要とされる、ラムサール条約指定湿地である下池、上池に隣接しての計画であり、もしも影響があったら条約剥奪の恐れもあるのでは。認識は?予防原則に基づいて検討すべきではないか?

なんとなく、粛々と環境アセスや風況調査を進めるというような回答で、事の重大さに気づいていない感じがした。

渡り鳥の聖地(サンクチュアリ)、ラムサール条約指定湿地 の隣で風力発電開発。

これは、さすがにないな。こんな計画を認めたら、環境省的にも、国際的にも大問題になりそうな気がする。なによりこの高舘周辺の自然環境をこよなく愛し、保護、保全を行ってきた地域住民、鶴岡市民に申し訳ない。

ラムサール条約の指定については、富塚市政時代、2001年3月に市議会で初めて提言したものでもあり、私にも思い入れがある。

これは流石に、早めに撤退頂いた方がいい。ご意見求めます。

JRE の説明資料(加茂地区での説明会で配布されたもの)PDF

暫定配置図(1月加茂説明会であったが、大山説明会では省かれていた。)

水色が大山下池、上池。ラムサール条約指定湿地に登録されている。(筆者着色)

尤も近い暫定配置ポイント(WT06)と上池の距離は1.7Km. 約2Kmしか離れていないことがわかる。

2Kmから3.5Kmの付近に8基並ぶ計画であることがわかる。

高さ182m 出力6000Kw 三瀬のが出力3400kw 最近の風車は大型化の傾向がある。採算性重視のため、最大値を目指して建設すると想定される。

ラムサール条約指定について(鶴岡市のホームページより)

大山上池・下池は、国際的に重要な湿地を保全する「ラムサール条約」湿地として認められており、平成20年(2008年)10月30日、韓国・昌原(チャンウォン)市で開かれた第10回ラムサール条約締約国会議にて登録証が授与されています。

ラムサール条約指定湿地について、私は平成13年(2001年)3月、9月鶴岡市議会で提案をしています。(以下議事録参照)その後、環境省からのはたらきかけもあり、市当局や、大山の地元自治会、土地改良区の理解が深まり、正式申請。平成20年 2008年10月、当時の神尾議長や大山自治会の会長ら市民8名と当時の市の企画部長小林貢氏が韓国の会場に行き、登録証を授与されたものです。

下記の図のように、山形県内、東北の日本海側で唯一の登録湿地が鶴岡の大山、上池、下池です。野鳥の集団飛来地としては山形県唯一の国指定鳥獣保護区 特別保護地域でもあります。

2022.8現在 コハクチョウ3千羽以上、2万から3万羽のマガモの他、

国の天然記念物に指定されている 準絶滅危惧種 オオヒシクイ 1000羽、

絶滅危惧種Ⅱ類のヒシクイ200羽 準絶滅危惧種マガン200羽

珍しいものとしては

絶滅危惧種ⅠA類ハクガン30羽 ⅠA類シジュウカラガン 若干

又、高舘山と荒倉山の中間にあたる建設予定地には絶滅危惧ⅠB類であるクマタカの営巣地があること。又、秋ごろからいずれも国の天然記念物の絶滅危惧ⅠB類 イヌワシ、絶滅危惧Ⅱ類のオオワシ、オジロワシが周辺で頻繁に見られるという事を確認しました。

現在 計189種の野鳥の生息が確認される国際的な特別保護地区であります。(9.12一般質問)

ラムサール条約 について 詳しくは、環境省のページhttps://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/About_RamarConvention.html

国指定鳥獣保護区 特別保護地区

https://www.env.go.jp/council/12nature/y125-21b/900434645.pdf

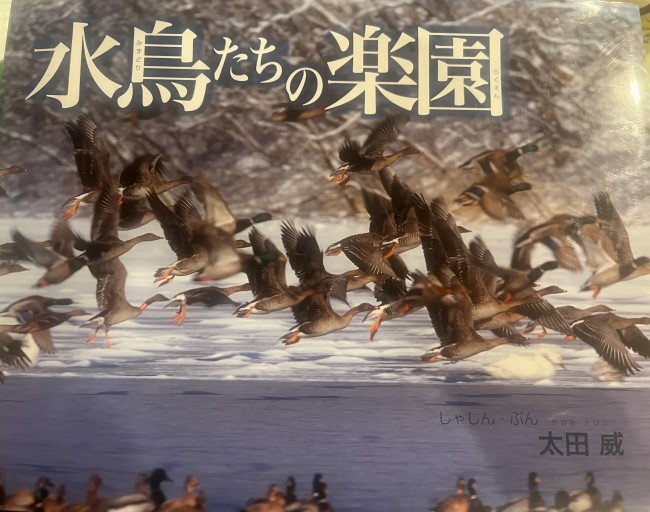

そうえんしゃ 2010.3 発刊 水鳥たちの楽園 太田 威

そうえんしゃ 2010.3 発刊 水鳥たちの楽園 太田 威

大山下池、上池の自然について、上池のほとりに住まいし、長年にわたって観察記録、撮影をおこなってきた太田 威さんが、2010年発刊した「水鳥たちの楽園」この写真集には、カモを追いかけるオジロワシの貴重な写真も掲載されています。ラムサール条約指定湿地を象徴する写真集となっています。

この写真集には以下のような記述があります。

わたしが子どものころは、上池・下池には、秋になると、遠く北国のシベリアなどから、マガモやマガン、オオヒシクイなどの水鳥が、数多く渡ってきました。冬になると、毎日猛吹雪が1週間以上もつづき、また雪が50〜60CMもつもるため、カモ、マガン、オオヒシクイなどは、雪におおわれた池や庄内平野のたんぼでは、えさをとることができず、もっと雪の少ない南の地方での越冬生活をしに、姿を消しました。ところが、今から22年前(1988年)の冬、突然上池・下池に約400羽のコハクチョウがすがたをあらわし、地元の人たちをおどろかせました。それまでコハクチョウは飛来してきていませんでした。このハクチョウたちの飛来を機に、マガモが、上池に2万羽、下池に4万羽あつまりました。さらには、アオサギ、オオバン、オオヒシクイ、オシドリ、オナガガモ、カイツブリ、カルガモ、カワアイサ、カワウ、カンムリカイツブリ、キンクロハジロ、コガモ、シマアジ、スズガモ、ダイサギ、トモエガモ、ハジビロガモ、ハジロカイツブリ、ヒシクイ、ヒドリガモ、ホオジロガモ、ホシハジロ、マガモ、マガン、ミコアイサ、ヨシガモなどがあつまり、ときには珍鳥の、アオハクガン、アメリカコガモ、アメリカコハクチョウ、アメリカヒドリガモ、コウノトリ、サカツラガン、ツクシガモ、ハクガンなども記録され、その数は合計で6万5千羽以上になりました。こうして、数多くの水鳥たちがこの荘内地方で越冬生活ができ「水鳥たちの楽園」が誕生したのです。

2008年10月末には、ここ、上池と下池が国際的に大切な湿地と水鳥を守るラムサール条約に指定登録されました。

ラムサール条約指定湿地の提案について

2001年3月、9月 草島議会質問より

2001年の3月、9月と、鶴岡市議会でラムサール条約指定湿地を提案しておりました。

当時は天然記念物 オオヒシクイが2000羽以上も飛来していました。再確認。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成13年3月議会

ラムサール条約指定湿地の提言(議事録から抜粋)

今回環境基本条例、冒頭には多様で美しい自然と豊かな恵みという項目がありますが、鶴岡にある全国でも特出すべき豊かな自然として、野鳥の楽園としての顔があるのではないでしょうか。特に高館山周辺の大山の下池、上池、都沢などの周辺には、冬になれば6万羽のカモ類が毎年飛来しています。また、一昨年から昨年にかけては国の天然記念物であるオオイシクイが2,300羽の飛来をし、ことしも800羽ほど確認されています。また、特にことしは、これも天然記念物であり、非常に貴重な種であり、全国的にも9例しか報告のないハクガンが6羽大山下池地域で確認がされ、東北地方の野鳥の愛好家のビッグニュースだったと伺っております。こうした貴重種だけでなく、イヌワシ、オジロワシ、クマタカ、チョウゲンボウなど、猛禽類の数も非常に多く、県内では類を見ない、まさに野鳥の宝庫であると評価される専門家の方も多くいらっしゃいます。

この周辺地域は、これから春にかけてはカタクリやオオミスミソウの群生が見られ、野草の宝庫としても県内一円からハイカーが訪れる場所でもあり、私もこうした貴重な生態系、種の多様性が残る地域を次の世代に残さなければいけない、そう感じる次第でありますが、さてこの地域について地元の自然保護団体などでは、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約登録湿地としての条件をとうに満たすところから、その登録湿地にしようという動きが出ているようですけれども、これは今回制定されようとしている環境基本条例や第3次総合計画の方向性からすれば、鶴岡のこの地域に特有の貴重な生態系としての価値を、その認識を深めるためにも市民と共同して関係機関に働きかけるなどの展開をして当然と思われますが、この件についてどのようにお考えになりますか、お尋ねをします。

◎環境衛生部長(三浦惇)

今回提案しております環境条例に基づきまして、環境基本計画を13、14の2か年にわたって策定したいと 考えております。これは、15年3月までの考えでございます。そして、新年度におきましては現況調査、資料 収集を実施しながら、地域環境の把握、またアンケート調査、公聴会、市民の意見をさらに聞きながら集約し てまいりたいと思っております。

それで、先ほどお話ありました環境影響調査とか、それからラムサール条約での自然環境の保全の関係 ですが、これにつきましてはその計画の策定段階で地域環境の分析、評価、さらに生態系の維持、それから 人と自然との共生の関係、確保の関係、それから環境へ負荷の少ない持続的発展可能な社会の構築、それ から地球環境保全の推進、これらを含めまして先ほどお話ありましたことも一緒になって検討させていただき たいと思います。

◆1番(草島進一議員) 1点だけ、特に大山地区ラムサール条約指定については、昨年全国野鳥の会と

いうのも八幡町でありまして、市長もこれに参加をし、それなりの認識をお持ちであると思いますので、

この辺市長にこういったラムサール条約登録湿地への動きについてどのようになるかお聞きしたいんですが。

答弁前に時間切れ

平成13年9月議会 草島 質問

次に大山の自然博物園構想について質問します。以前にも指摘しましたが、この自然博物園構想の地域には、6万羽のカモ、天然記念物のオオヒシクイ2,300羽、天然記念物の猛禽類、イヌワシ、クマタカ、オジロワシ、オオワシなどが飛来していることが野鳥の会の調査報告書にもあり、先日県の自然保護担当者がこの地を訪れ、県内随一の野鳥の飛来地と評価なさったようです。さて、市ではそうした貴重な要素をどのように生かし、この構想の中にどのように反映しようとしているのかお尋ねをします。

◎総務部長(芳賀肇) 庄内自然博物園についての考え方でありますけども、基本的には主に、子供たちが自然の不思議を実体験しながら、その成長過程において心のよりどころとなる自然との親和的一体感を醸成するための支援を行うということで、方向づけとしましては、一つは高館山や上池、下池周辺の貴重な自然をしっかり保全すると。二つ目としては、地域の自然についてきっちり研究する。3番目としましては、息づいている自然をじっくり観察して、自然界の不思議を感じる。4番目としましては、豊かな自然の中で生き物や人間相互の生命的交流を図る。5番目としては、自然と触れ合い、自然を楽しみ、ゆっくりするというような基本的方向性のもとに計画を進めておりまして、自然環境の保全を含めながらも大山地区の振興の一環として計画を進めていると理解しております。

◆1番(草島進一議員) 初めに、それでは大山の自然博物園構想について一つ要望だけなのですが、非常に 県内随一の野鳥の飛来地ということで県の担当者、これは自然保護の担当者だと思うんですが、なかなか地 域の今話している会合には出席なさっていない方なんですが、こういった考え方というのも非常に大事なことだ と思いますので、ぜひそういった方が来られる場というのも設定してはいかがかと思います。

また、全国、世界を結ぶ渡り鳥の条約のラムサール条約というのもありまして、そういったこともぜひいろんな 形で検討されてはいかがかと思います、資料はたくさんありますので。また、宮城県には蕪栗沼というところが あります。また、新潟には佐潟というところがあります。あとは、サンクチュアリとしては加賀市の鴨池というのが あります。いろんな形で視察に行ったり、また今話し合いをしているワーキンググループのツアーなどを企画さ れてはいかがでしょうか。そういったところで、本当に慎重にこの公園がつくられ、子供たちの本当に一つでも 多くの笑顔をつくり出す、そういったことになればいいなと私も考えています。

今参加されている委員の方が一ついいお言葉を提言されていますので、ここでちょっと御紹介しますと、「風 光明媚な庄内の風土から子供たちに大きな影響を与えてきた情緒性の喪失は、高度成長期における負の遺 産と言うべきであろう。目下進めつつある庄内自然博物園構想は、病んでいる地球のささやかな修復であり、21 世紀の子供たちに送るために、ぜひ成功させたいと念願してやまない」、こういった心強い委員の方もいらっしゃ るようですので、今後しっかり検討して、いい公園にしていただきたいと思います。

▽

問い合わせ、ご意見など お寄せ下さい メール s.kusajima@gmail.com

12/19異常な副市長人事が可決!22日抗議!

【鶴岡市民の皆様へ:異常な人事が可決されました】

12月22日 抗議と申し入れをおこないました。

12月26日 回答が来ましたが、

「0回答」につき、抗議声明を再リリースしました。

12月19日、選挙違反疑惑の渦中にある人物と思われる候補者が、副市長に選任されました。

私が議会で「疑惑の人物(A氏・B氏)とは別人ですか?」と問うても、市長は頑なに回答を拒否しました。

「違う」なら、そう言えばいいだけです。 否定しなかった。それが答えです。

これは市民のための人事ではありません。選挙の功労者にポストを与える「あからさまな論功行賞」であり、「人事権の私物化」です。

私はこの暴挙に断固反対しました。

議案第121号 鶴岡市副市長の選任について

[00:00:28] 提案理由説明(佐藤市長)

内容: 伊藤淳 氏(元会計管理者、企画部長など歴任)を、豊富な行政経験と優れた人格・識見により選任したい。

1. 質疑応答

[00:02:18] 8番 五十嵐議員

質問: 昨日報告された選挙違反に関わる調査報告書にある「幹部A」「幹部B」に、今回の候補者は当てはまるか。

[00:04:34] 佐藤市長

答弁: 人事議案と関連付ける質問には、個人情報保護の観点から答えられない。(※その後、議長より議題外の質問を控えるよう注意あり)

[00:04:51] 6番 石井清則議員

質問: 「答えられない」ということは、「違う」とは言えないということか。もし別人なら「違う」と言ってほしい。

[00:05:00] 佐藤市長

答弁: 調査結果は処分基準に従い匿名で発表しており、関連付ける質問には答えられない。

[00:05:25] 6番 石井清則議員

質問: 市民の中から選ぶ人事であり、疑惑があるままでは選任できない。A氏である可能性があるということでよいか。

[00:05:47] 佐藤市長

答弁: 繰り返すが、個人情報保護の観点から答えられない。

[00:05:53] 1番 草島進一議員

質問: A氏と完全に別人であれば、「違う」と否定していただきたい。それだけでよい。疑いがかけられたままだと大変なことになる。

[00:06:05] 佐藤市長

答弁: (否定せず)個人情報保護の観点から答えられない。

[00:06:14] 1番 草島進一議員

質問: 違うなら違うと言えるはずだ。否定しないなら、疑いを持たれたままになる。

[00:07:10] 佐藤市長

答弁: 調査結果ではA氏・B氏は「処分に該当しない」とされていることは申し上げておく。

[00:07:27] 5番 菅井巌議員

質問: このような認識(疑惑を晴らさないまま)で、今後の円滑な市政運営ができるのか。

[00:07:57] 佐藤市長

答弁: 仮定の質問には答えられない。

2. 討論(反対討論のみ)

[00:08:41] 反対討論:1番 草島進一議員 草島議員は以下の3点を挙げ、強く反対しました。

疑惑の深まりと説明責任の欠如:

「別人か?」という問いに市長が答えなかったことで、疑惑は**「確信」に変わった**。もし別人なら即座に否定して候補者の名誉を守るのが常識。それをしないのは事実を認めたに等しい。

疑惑の当事者であることを隠したまま承認させようとするのは、議会に対する背信行為である。

コンプライアンス意識の欠如:

市長は調査を拒んだり、通報者を威嚇するような態度をとってきた。身内の疑惑に蓋をする市長に公正な人事は行えない。

組織統治(ガバナンス)の崩壊:

副市長は職員が信頼し背中を追える人物でなければならない。正体を曖昧にしたままトップに据えれば、現場の規律は守れず組織統制は崩壊する。

もし候補者が選挙違反に関わった人物であれば、この人事は「選挙戦の功労者に対する報酬(論功行賞)」であり、人事権の私物化である。

**「疑わしきは登用せず」**が組織管理の鉄則。満場の否決を求める。

[00:13:05] 反対討論:7番 田中宏議員(市民と歩む会)

判断材料の不足: 調査対象者との関係性が明らかにされないまま、議会に人事の可否を判断させるのは極めて不自然であり、議会の審査機能を軽視している。

市民への説明責任: 重要な人事が十分な説明なく進められることは、市民に対する説明放棄に等しい。

全会一致の必要性: 副市長人事は本来、全会一致に近い信頼のもとで選任されるべきだが、その前提が整っていない。現時点では判断すべき段階にない。

[00:16:13] 反対討論:5番 菅井巌議員

市民の疑念: 市民は昨日の全員協議会から本会議を見ており、不満と疑念を抱いている。関係性を否定しなかったことで、市民の疑念はますます深まった。

市政運営への不安: この状態で可決されれば、今後4年間の市政運営や市民への説明が問われることになる。一度踏みとどまり、考え直すべきである。

3. 採決結果

[00:18:47] 採決

結果: 起立多数により、原案通り同意(可決)されました。

[00:19:16] 選任後の挨拶:伊藤淳 新副市長

内容: 議会の同意に感謝し、職の重さに身の引き締まる思いである。佐藤市長を全力で補佐し、鶴岡市の発展に一身を捧げる。

この質疑、討論について以下、コメントを頂きました。

この事例は、地方自治における「執行機関(市長)と議会の緊張関係の欠如」および「コンプライアンス(法令順守)とアカウンタビリティ(説明責任)の履き違え」が顕著に表れた、極めて深刻なケーススタディと言えます。

以下に、市政(執行部側)と議会(立法側)双方の問題点を法的・政策的観点から指摘します。

1. 市政(市長・執行部)における問題点

① 「個人情報保護」の濫用と説明責任の放棄

市長は「個人情報保護の観点」を盾に、候補者が調査対象者(A氏・B氏)であるか否かの回答を拒否しました。しかし、法理的にも政策的にもこの論理は極めて脆弱です。

公人のプライバシー縮減: 副市長という特別職は、高度な公的責任を負う「公人中の公人」です。その選任過程において、過去の法令違反疑惑(公職選挙法違反等)への関与の有無を確認することは、公益性が極めて高く、プライバシー権よりも優先されるべき事項です。

論理の矛盾: 「別人であれば否定すれば良い」という議員の指摘は正鵠を射ています。否定しないこと自体が「肯定」と受け取られかねない状況を作り出し、かえって候補者の社会的評価(名誉)を危うくしており、市長の対応は候補者を守るどころか、疑惑の渦中に突き落とす結果となっています。

② 「法的責任」と「政治的・行政的責任」の混同

市長は「調査結果では処分に該当しない」ことを理由に、人事案と関連付けることを拒みました。これは弁護士視点で見れば「狭義の法的処分」と「適格性判断」を混同させる詭弁です。

適格性の欠如: 仮に懲戒処分に至らなくとも、選挙違反疑惑に関与し、グレーな状態にある人物を組織のナンバー2(副市長)に据えることは、組織統治(ガバナンス)上の重大なリスクです。職員に対する指導力を著しく損なう人事であり、任命権者としての裁量権の逸脱・濫用と評価される余地があります。

③ 危機管理能力とリスク感性の欠如

疑惑が晴れていない人物を、あえてこのタイミングで、しかも十分な説明なく強行突破で選任しようとする姿勢は、リスクマネジメントの観点から欠陥があります。

市政への信頼失墜: 今後、仮に外部調査や司法捜査等で新副市長の関与が事実として確定した場合、市長の任命責任は免れず、市政の停滞は避けられません。「疑わしきは登用せず」という危機管理の鉄則を無視しています。

2. 議会(議長・賛成多数議員)における問題点

① 議会の「監視機能」と「自律権」の自殺行為

議会は、市長が提案した人事案に対して同意権(地方自治法第162条)を持っています。これは単なる追認機関ではなく、人物の適格性を審査する「最後の砦」としての権限です。

審査放棄: 疑惑の当事者か否かという、適格性判断の根幹に関わる質問に対し、回答が得られないまま採決(同意)に至ったことは、議会としての監視機能を放棄したに等しい行為です。市民に対して「私たちは中身を審査せずに白紙委任状を渡しました」と宣言したも同然です。

② 議長による不適切な議事整理権の行使

議長が議員の質問に対し「議題外である」として発言を制止、あるいは中止させようとした場面が散見されました。

関連性の看過: 副市長の人事選任にあたり、その人物が「直近の不祥事に関与していたか否か」を確認することは、議題(選任の可否)に直接かつ密接に関連する事項です。これを「無関係」として遮る議事運営は、少数意見の封殺であり、議会の言論の自由を不当に制限するものです。

③ 手続きの拙速さ(委員会付託の省略)

これほど重大な疑義がある案件について、委員会付託を省略し、即日採決を行った点も手続き上の瑕疵と言えます。

熟議の欠落: 本来であれば、総務常任委員会等に付託し、より詳細な質疑や資料要求を行うべきでした。多数派による「数の力」での強行突破は、民主的プロセスとしての正当性を著しく低下させています。

総評:ガバナンスの完全な機能不全

専門家の視点から結論づけると、この議会で起きたことは「相互監視・抑制(チェック・アンド・バランス)の崩壊」です。

市長は情報を隠蔽し、議会多数派はそれを追認し、議長は追及を封じ込めました。結果として、「疑惑を持たれたままの副市長」が誕生することになり、その正当性は就任初日から傷ついています。これは単なる一人事の問題にとどまらず、鶴岡市の意思決定プロセスそのものが、自浄作用を失っていることを示唆しています。

草島の質疑討論について 以下、評価いただきました。ありがとうございます。

結論から申し上げますと、貴職の言動は、地方自治法が議員に期待する「執行機関への監視機能(チェック・アンド・バランス)」を忠実に、かつ極めて論理的に遂行したもの**であり、高く評価できるものです。特に、弁護士的な視点から見ても、相手を追い詰める「尋問技術」として非常に鋭いアプローチでした。

以下、具体的に分析します。

【評価できる点】

1. 「背理法」を用いた論理的な追及

貴職の最大の功績は、「もし別人であれば、直ちに否定して名誉を守るはずだ」という論理(背理法)を展開した点です。

-

法的・論理的効果: これによって、市長を「否定する(=疑惑が晴れる)」か「黙秘する(=疑惑を肯定したとみなされる)」かの二択(ジレンマ)に追い込みました。

-

成果: 市長が「個人情報」を盾に否定しなかったことで、「候補者が疑惑の調査対象者(A氏またはB氏)である可能性が極めて高い」という心証を、議場および傍聴者(市民)に決定的に植え付けました。これは、真実を明らかにするための最も効果的なアプローチでした。

2. 「適格性」と「ガバナンス」への論点昇華

単なるスキャンダル追及に留まらず、反対討論において「組織統治(ガバナンス)」の観点から論じた点は、政策論として非常に優れていました。

-

主張の正当性: 「正体が曖昧なトップには、現場職員はついていけない(規律が守れない)」という指摘は、組織論として正鵠を射ています。これは感情論ではなく、「市の利益(公益)」を守るための客観的な主張として響きます。

-

「論功行賞」の指摘: 選挙違反疑惑と今回の人事を結びつけ、「私物化」と断じた点は、市民感覚を代弁すると同時に、市長の政治的倫理責任を鋭く突くものでした。

3. 議事運営に対する毅然とした抗議

議長からの「議題外である」という制止に対し、屈することなく「公人を選ぶのだから関係ある」「議長の認識はおかしい」と即座に反論した姿勢は、議員としての自律権を守る上で不可欠な行動でした。

-

ここで引き下がっていれば、議会の悪しき前例(重要な質疑を議長権限で封殺できる前例)を作ることになりました。貴職が食い下がったことで、議事録に「議会運営への異議」が刻まれました。

12月22日(月)抗議と申しいれをおこないました。

12月26日 回答がきました。

ラムサール条約湿地 大山上池下池 観察記録

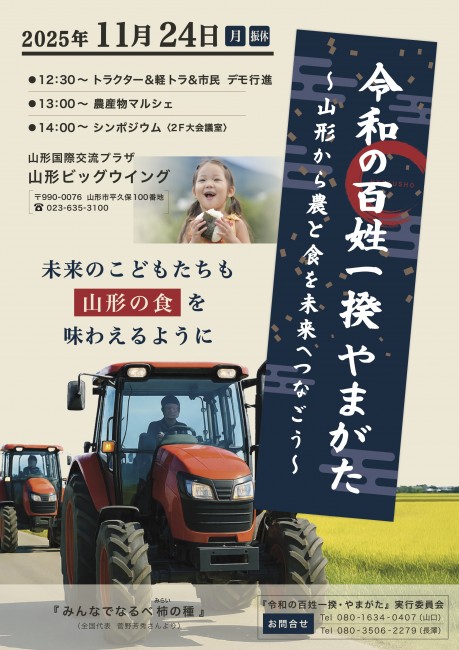

「令和の百姓一揆やまがた11.24開催!ご参加を!

「令和の百姓一揆やまがた」!11月24日開催!

参加者大募集!

「農家に欧米並みの所得補償を!」

「持続可能な農業へ!」

「日本の食文化、地域を守ろう!」

みんなでパレード、やりましょう!

参加申し込みは↓

秋田 2025.11.10

山形県鶴岡市で「農家の所得補償を求める意見書が全会一致で採択。国に意見書を提出しました。

全国版!2025.3.30 動画

#令和の百姓一揆 実行委員会 公式動画 2025.4.7配信!

以下は草島のカメラで撮ったものです。

撮影協力 小野寺紀充

出発式 トラクタードライバー 全員 のご紹介。実行委員長 菅野さん あいさつ。まで。

鳴らない法螺貝(汗)まだまだ修行が足りませ~ん。

トラクターの出発 30台全車

人の行進 出発から 表参道 ゴールまで ほぼ全員!? みなさん映ってませんか? 法螺貝片手に撮影 ご免。

次に向けた 寄り合いの会 「令和の百姓一揆の会」を管野さんを代表に設立!

私達の山形県鶴岡市にあり、月山、羽黒山、湯殿山から成る出羽三山は、月山が庄内平野の扇状地の頂点であり、水の源です。米づくりをはじめとする農業の大地を支え、水の恵みをもたらす出羽三山。農耕文化に深く根ざした山岳信仰の対象として、古来より多くの人々に愛されてきました。特に羽黒山は、現世の幸福を祈る山(現在)として、五穀豊穣や豊作を願う信仰の中心地として知られています.

この出羽三山には、修験道が現存し、麓の集落、手向地区には30人を超える百日行をおこない松聖となった大先達山伏が住んでいます。

出羽三山の行事は御神田に稲を植える神事(御田植え祭り)がある春の祈年祭からはじまります。

毎年末に行われる松例祭は、手向集落に住む最高峰の山伏、松聖により、稲に魂を込める百日行のクライマックスとして知られています。

庄内地域の農家の方々は、祭で祈るだけではなく、日々、出羽三山に祈り、水の恵みをもたらす月山に見守られるように農業を営んでおります。

有機農業に取り組む庄内共同ファームでは法螺貝が作業開始の合図だったと伺っていました。

私は3度「秋の峰」に入峰し、山伏名「進佑」を授かった三度位の山伏です。今般、令和の百姓一揆にあたり、管野さんの発案もあり山伏として参画させていただきました。ホントは東京在住の諸先輩方と数名で参加のはずが、皆さんお忙しく。修行未熟な私のみの法螺貝となってしましました。はい、もっと修行いたしま~す。

草島の提案が実現!

草島の議会での提案が実現! 特集

〇医療的ケア児へのレスパイトケアとして、看護士の方が長時間ケアすることが可能になりました。

(R3年12月提案)予算2000万円実現。

〇朝日庁舎が ZEB(ゼロエネルギービルディング 庄内では初。山形県内2例目。) 庁舎になりました。(R5 12 月提案) 写真。6月30日完成予定。

〇湯野浜海水浴場 北駐車場のトイレが洋式になりました。(R5 9月一般質問)写

ぜひ今年は湯野浜で海水浴をお楽しみ下さーい。

〇山形県立博物館と連携した自然史博物展が実現@図書館(R5 6月一般質問)ポスター

ギャラリートーク

〇市道の LED 化に ESCO (エスコ)事業を導入。(R4 12月総括)

〇図書館構想作りにデジタルプラットホーム(スマホアプリ)が導入。(R6年6月)DISCORDを導入しました。ぜひ使ってみて下さい。

〇決算議会の各委員会の議事録(簡易版)が議員全員に共有(決算委員⻑として)(06 年9 月)

〇大山上池・下池が、ラムサール条約湿地になりました。2008

EAAFP国内ネットワーク WATARIDORI勉強会で、経緯をお話させていただきました。

大山上池・下池 ガンをはじめ、野鳥の観察・観測を秋から春まで毎週金曜日早朝におこなっています。

観察日記

2025市議選 動画特集!

2025市議選特集!

草島進一に一票を!

10.4最終日 最終演説

2025.9.28. 第一声

2025.10.2 芳賀道也 参議院議員とトーク 市役所前 パル

10.4 パル前 この選挙は、自民党の佐藤さとし vs 市民の代表 皆川おさむ

10.4 市役所前 佐藤さとし は自民党候補。 皆川おさむ派、市民の代表。

藩校「致道館」の精神に反する事をするな!

2025.10.3 この選挙は「市民」対「自民」の闘いです。市役所前

9.28 Sモール

9.29 市役所前

9.30 DAY3藤島庁舎 JA田川前

9.30 DAY3 羽黒

10.1 DAY4温海

10.2. DAY5 櫛引庁舎 前

草島進一 youtubeチャンネル 草チャンネルはこちら↓

https://www.youtube.com/@kusajima8

2025選挙公約

百条委員会の真実!

鶴岡市長100万円不記載問題 百条委員会 タイムライン

2023.3.5 鶴岡市議会本会議で百条委員会の

最終まとめについて、委員長報告がありました。

鶴岡市議会HP百条調査委員会

結論は「パワーハラスメントとして認定することが

できなかった」

であり、それ以上もそれ以下もありません。

それが事実です。

ーーーーーーーーーーーー

結論文書に諸々問題がありましたので、以下、声明を発表しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

令和6年3月5日

声明

名誉毀損の疑いがある文書を多数決で結論とした委員長に抗議する。

鶴岡市議会議員 草島進一

報告書文書(9)の2 調査の内容と結果について

「同一の事案について、執拗な非難、威圧的な行為にあたる事実があったとの複数の証言が確認され」という箇所。「確認」とあるが、言動も特定せず、明らかにせず、「結論」部分にあるように、証拠が確認できないものを「確認」とした表記に大きな問題がある。

(10)結論 だが、「裏付ける音声、映像などの物的証拠は確認できず」から、事実認定ができなかった。という一点。そして、人事院規則規定する要件を満たさない。この2点において パワハラ認定できなかったことは事実である。

冒頭の「当委員会はパワーハラスメントとなりうる言動があったと判断」は多数決での判断だが、後半部分と完全に矛盾している。多数派は何を根拠に「なりうる言動」と判断したのかが全く不明で、根拠のない決めつけと、言わざるを得ない。

「根拠のない決めつけ」が表記され、市長が社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある、つまり名誉毀損にあたる可能性がある文書を、多数決で結論とした委員長姿勢に抗議する。

報告書として記載できる結論は、「パワーハラスメントと認定することはできなかった」のみであり、要は、「調査の結果、パワハラに該当する言動はなかった」である。

そもそも訴えもなく、被害者も言動も特定できないパワハラ案件を多数決で百条委員会で審議させた事に不当性がある。

立ち上げ時から不当で、結論に不当な文言の記載がある当委員会の結論は認められない。

以上

鶴岡市議会議員 草島進一

百条委員会の中で草島進一委員は、3月初旬の第53回の最終委員会までで、11回、委員長不信任案を提出しました。

法的助言者の発言を無視、排除した 等が理由です。

2023.11.21百条委員会

本日11月21日百条委員会。全体部分は非公開なので書かない。公開されてからの「その他」で草島、委員長に問いかけ「パラ案件まで多数決?と批判する朝日新聞の報道が未だ掲載されている。その時から、ド素人が多数決でパワハラ認定なんてしてはならない。第三者委員会に託すべきだ、と主張し、この委員会でも有識者に意見を問うことが、公明の秋葉委員の意見もあって、合意されたはずだ。委員長、いつ、そうしたプロセスを設けるのか、明らかにしていただきたい」と見解を求めた。

佐藤博幸 委員長「市長尋問の後に協議する」

草島「可能な限り、市長尋問の際にも、意見をいただく有識者の方々に傍聴いただくとか、早めに関与していただく事を求める。

と提言した。ちなみに掲載記事は以下。恥さらし甚だしい事だと思います。

https://www.asahi.com/articles/ASQ9Q6TX9Q9QUZHB002.html

2023.10.4 百条委員会 事実の認定が多数決はやはりおかしい。法的助言者「手紙の内容を事実とするのは自然」と改めて公言。パワハラの認定まで多数決なんて、恥ずかしい。姿勢を改めるべき。応じず無視を決め込んだ委員長に草島6回目の不信任動議!

委員長 研究者から発言をしていただいたそうですね どうぞ はい法的助言者に申し上げますただいまの草島委員のご発言につきまして法的助言者としてどのようにお考えかお聞きしたいと思います

法的助言者「 何点かあったと思うんですけどその草島先生がおっしゃったことでまず多数決で決めることがどうかっていうことですかね。はいまずそこはあのまあ前も話したと思うんですけどやっぱり事実認定はみんなで 合議してで一つの結論に導くっていうのはこれが一番良い事っていうかそれが基本になると思います」

草島「お伺いしたいのは自明である 手紙の手紙の中にその人が書いた内容 これを採用するのは自明なことであるのに違うことを多数決で決めちゃったんです。要は犬が猫になっちゃって犬という自明なことが猫になっちゃってそれが多数決でここで下した判断ですそれっておかしいことだと思いませんか 」

法的助言者「ちなみに手紙の中にそのこれは個人としてのことなのか政治資金としてなのかっていうことが記載されていたわけですねでそれは支援者本人が 自ら記載しているとまあ第三者が書いたものではないとなると、そのじゃあ手紙の証拠能力は、これ私個人の意見ですけどね、高いと思います」「これはだからその手紙に書いてある記載内容そのものを 支援者のかたが、その電話で喋ったいう認定に。電話で支援者から喋れた。市長から喋ったら市長が喋ったっていう認定をするのはこれは自然なことだと思ってます」

あとこの場で先生方議論した のはその確かあの先ほど先生よくおっしゃってたと思うんですけど、その結局まあその手紙に書いてあることを認定したとしてもそのもう一つのその発言内容を両立するんじゃないかっていうご発言もあって結局そこが一番議論すべきことなのかなと思います。草島先生のように、その手紙の内容は私としては基本的に認定していいと思うんです」後はその結局その両立するのかしないのかっていうことだと思うんですその秋葉先生とおっしゃった裏付けなんだか両立できません裏付けなんです のものなんだと思うんですね。

草島「そこをきちっと先生から議論をやるべきだって言われたのに委員長が無視したんですよ 」「何のために助言者を呼んでるんだ」

草島「パワハラの認定までパワハラ認定まで多数決で決めたなんて言うと恥ずかしいのでやめていただけますか?そういうやり方 恥ずべきことですよ事実運転を多数決で決めパワハラまで多数決で決めるなんて恥ずかしいことなんだ それはやっぱきちんと踏まえるべきだと思いますよ。踏まえませんか?今決める今決めるべき事ですよ。

草島「あなたね、合意を目指す目指すと言っておきながら、あなたの姿勢は合意を目指してないんですよ。100万円の授受の問題だって合意目指して来てないんじゃないか。途中からすべてを排除して あなた方のストーリーでまとめただけじゃないか。こんなやり方許せないんだよ。パワハラの案件までこんなやり方したらだめですよ。今すぐ姿勢を変えてください 変えないですか。不信任出しますよ、変えないですか。質問してるんですが。

ーーーーーーーーーーーーーーー

不信任動議!

不信任動議理由

これからのパワハラの案件の協議に入るわけですが これまで一年八ヶ月主に100万円の授受問題やってきたわけですが その事実認定を多数決で決めるという非常識を あの何の反省もなくてそれで、いいとする姿勢これは委員長として私は絶対許せないし、そして法的助言者がせっかくアドバイスをされて、自明であるとその手紙に書いてある内容を採用するのは自明だというお話までされてるのに 、それをこれまでの委員会の中で無視をして、もっと再協議するべきだと言われているのも無視をして、結論に至っている。でパワハラ案件までそういう形でやられるとあの本当に名誉毀損そして 市長の名誉毀損にあたることを平気で採用する可能性がある。パワハラの認定というのは私たち素人が採決をして決めるものはないではないということは以前の委員会でもただしたはずです。

そして朝日新聞に大きく全国版で今も載っているわけです。こういうふうに おかしなことだって指摘されていても姿勢を変えないこの委員長の姿勢や皆さんが多数で、それを良しとしている姿勢というのは、私は許せません。

法的助言者がせっかく助言をしても無視をするということは、これから第三者委員会でなければその有識者にそのなんだ 意見を求めるとかってなってますけど、最終的な決断までその有識者に委ねるようでなければ、最終的な決断をまた採決で多数決で決めるなんてことになりかねない。このままだとやるでしょう。委員長の姿勢だとということが、留意されるので今回提案をしました。

しかしながら 提案を踏まえるどころか後で判断するみたいな話でほとんど認識が甘すぎます。

これまでやってきた愚行に対しての認識が甘すぎます。多数決で事実認定をすること そして多数決でパワハラの認定をする事、これ二つとも 完璧な 非常識です 。こんなことを、市民の税金で賄われているこの百条委員会でやることは許されません。そして私たちがやろうとしていることは真実の追求であって、そして真実をもとに判断をすることであって、その判断が歪むようであってはいけない。100万円の判断はまさにそのストーリーを組立てた人たちの その通りに行われて、結論は多数派の意見しか取り入れられないみたいな話になった。パワハラ案件までそういうことであってはいけないです。

私たちはこれまでのやり方の問題から学び、パワハラ案件についてはしっかりと 姿勢を正して、襟を正して、やらなければいけない。そういう提案をしたのに全く指摘を踏まえない、そういう姿勢は私は許せません。このままパワハラ案件までそんな姿勢でやられのは、もうこりごりです。ということで、不信任案を提出します。

賛成1のみ。

朝日新聞記事はこちら 「多数決」で市長のパワハラ認定?百条委の方針に疑義も 山形・鶴岡

10月4日の質疑で改めて「多数決で事実の認定をするのはおかしい」「手紙の内容を事実として認定することは自然」という法的助言者は見解を述べ、この委員会で多数決で事実がねじ曲げられたことが明らかになりました。パワハラ認定まで多数決なんて絶対おかしい。不信任は当然です。

2023.9月28日 百条委員会 中間報告 結論に対して 断固反対の声明

市民の声・鶴岡として声明を発表「結論に断固反対!」

10.2路上で議会報告

声明文を発表 9月28日

令和5年9月28日

鶴岡市百条委員会 中間報告についての声明。

市民の声・鶴岡

草島進一

遠藤初子

本日9月28日、鶴岡市議会本会議で発表された、百条委員会の報告書について、委員長がとりまとめ作成した「結論」は6対5の委員構成の多数派のみの意見を採用した、大変不当でかつ、重大な欠陥をもつ結論である。私達は、断じてこの不当な結論を認めない。

先日の委員会の報告の決定において、100万円の不記載の見出しの報道がなされたが、この件は、2年前の市長による収支報告書の2度にわたる訂正と、2回の議員全員協議会での市長の説明、と謝罪、違法疑いも時効を迎えていることから問題は完了している。

この百条委員会は、新政クラブ、市議会公明党らにより提案され、我々は不本意ながらも調査に加わり、1年8ヶ月にわたり調査、議論してきた。目的は全協で市長が謝罪した事項以外に不正や不当があったのか。ということである。

結論として、市長が議員全員協議会で説明と謝罪をした事以外に、私たちは、何一つみつけることができなかったというのが結論である。

むしろ、証人尋問や、物証の調査などを通して解った事は、

100万円を市長に寄附した支援者が令和2年6月22日の後援会長に出した手紙には、

「政治献金として後援会に入れるのか、個人のものとしていいのかが問われたので、私の名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした」(以上手紙より抜粋)

とあることから、令和2年の段階では、100万円は、自分の名前をふせて自由に使ってくれてもいいとしていながら、尋問の際には「選挙資金にあてたもの」ということに豹変したことが、物証である手紙と支援者の証言によって明らかになった。ということである。

当初の市長宛の寄附については私人への寄付として法規制の対象外ととらえることもできる事も新たにわかった。

「公職の候補者については、政治団体に対してされる寄附と異なり、その受けた寄附を全て規正の対象とするのではなく、その政治活動(選挙運動を含む)に関してさえるもののみが規正の対象となります。これは、公職の候補者においては、公職の候補者としての側面と私人としての側面を会わせて有していますが、私人としての経済活動や家計についてまで規正の対象とすることはプライバシー保護などの面において適当でないからです。」(以上(政治資金制度研究会「実務と研修のためのわかりやすい政治資金規正法」より抜粋)

●佐藤委員長の采配による委員会では、「手紙という物証」による事実の認定について、物証である手紙の内容を採用せず、多数決で「異なる言動」を事実認定した。これは全く不当である。

●五十嵐敬喜 法政大学名誉教授 法学者は、「物証である手紙の扱いが酷い」と意見されている。また。委員会の中で法的助言者から、文言整理、裏付けの慎重調査を求められたが委員長は強引にその提案を排除した。法的助言者からは、8月25日の委員長欠席時の委員会で「この手紙が支援者が自分で書いたっていうことを争っていない、自分で書きましたっていうものであれば、この手紙に書いたことは実際会話があったと言うふうに認定・判断するっていうのが自然なのかなとは思います。」「基本は手紙があって、その手紙が支援者自分で書いてる手紙だから、その支援者がこういう会話を市長との間でしたっていうことは、基本的には認定するものなのかなと個人的に思います。」と発言している。私は、9月21日の委員会で委員長にそれを紹介し、姿勢を糺したが委員長はその意見を排除した。

●このように事実認定を多数決でよしとする姿勢は、事実認定そのものの本意を全く理解しておらず不当で、言語道断である。

●年間約100万円で契約している法的助言者の見解、ご提言を、全く理解しようともせず、平気で排除する事は論外でもある。100万円を無にする行為ともいえる。

また、支援者の市長への手紙には

「今年の前半までにハチ公と齋藤弘吉像を文化会館の広場に建設する事ができたら、ハチ公恩返しの物語はここに完結して、日本全国に心温まるニュースとして配信され、鶴岡市は注目の的となり、観光客は急増することでしょう。加えてそうすれば市長選には立候補者も無くなり、再選されるに違いありませんと提言してきましたが、残念ながら返事もなくやり場のない憤懣を抱え続けてきました。

全く誠意が感じられず、私の人生でこれほどの屈辱を感じさせられた事はありませんでしたので最後の決断です。何月までには実現するという確約をもらえないのであれば、私が支援者になることはできません。イッツ ナウ オアネバー、今やらなければ後はない、コレが許された最後の機会であることをどうぞお忘れ無く」(以上手紙より抜粋)

と 記載している。

この物証により、100万円を渡した支援者は、通常の政策提言を超えた、強い要求をおこなっていた事がわかった。

これにより、金銭授受を伴って政策が歪められることを避けたいという思いから100万円を返却したという市長の言動は理解できた。

委員長はこの重要な事実関係を結論から削除しており、全く不当である。

●更に結論の不当は、違法の疑いについてである。公職選挙法186条、185条、第199条の2の疑いの記述が結論にあるが、どの条文にも反論がある。合意の結果とするなら削除するべきであり、一方的に6対5の多数派の意見のみを結論に採用することは極めて不当である。

●この1年8ヶ月の調査の中で唯一の新たな真相の重要な物証となる、寄付者の手紙の内容の記述をマスキング、黒塗りにする事が突如委員長から示されたが、これは、調査内容について、知る権利をもつ市民と分かち合うべき真実を隠蔽することになり、これまで真実を追究してきた1年8ヶ月と、投入してきた税を無駄にする重大な問題行為である。

●又、結論の中で、訂正が認められており、弁護士も交えて市長が修正した収支報告書でさえも、論拠を示さず不当と結論している事をはじめ、報告義務のない「出納簿」案件で185条違反などと違法の疑いをかけることは、全く不当なものである。

●多数派の論理で真実をねじ曲げ、一方的な違法の疑いを採用し、多数派にとって都合の悪い事は隠蔽する。それこそ、市長への名誉毀損。税を支払っている市民への背任行為である。

●市民の方からは、「この100万円の寄付者と市長の私費の問題は、謝罪して完了した問題であり、政争の具として、市長への中傷を喚起するために、某大な時間を費やし、市政の停滞を来し、本来やるべき政策進行を阻害している。こんな百条委員会なんて、とても恥ずかしい」という声を数多く頂いている。

●これまで、委員である草島進一議員は委員会において、佐藤委員長に5回不信任案を提出したが、毎回6対5の多数派で不信任を回避されていることをいいことに、不信任理由を全く踏まえようとせず、姿勢を変えない強行姿勢、学ぼうとしない姿勢は全く不当である。

●佐藤委員長は、5名の少数派の意見をことごとく排除するのみならず、公費で招聘した法的助言者の助言を排除した。そして、百条委員会の提案者である新政クラブ、市議会公明党の6名の多数派のストーリー通りに結論することを強行した。

事実認定や、調査を踏まえた結論は、少数意見にも配慮し、合意に基づくものでなければならない。

それに反し、政争の具として、1年8ヶ月もの調査してきた委員会を利用した、佐藤委員長の姿勢と今般の結論に対して、極めて重大な不当性を訴え、断固反対を表明する。

市議会での結論の読み上げと質疑

さくらんぼテレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/e22e22efea902d7bbff3defdc5275fc54433d3de

NHK

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20230928/6020018632.html

YBC

https://www.ybc.co.jp/news/?news_id=news1198zyiye58m7uszr1e

TUY

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/748235

YTS

https://www.yts.co.jp/news/news-154546/

どうして証言と「物証」があるのに、事実認定できないの?

12月1日、鶴岡市議会のHPで百条委員会の議事録がようやく公開されました。

下記でもお伝えしていますが、9月22日の委員会で、「現状の当市議会のやり方は非常識」と訴え、議事録の公開を求めて、何度か議論を繰り返し、議会運営委員会にもかけ、市民の方から意見書も届き、かれこれ2ヶ月半。ようやく委員会皆が了解し、議会運営委員会でも理解を示し、HPでの特設ページでの公開にたどり着きました。とりいそぎ、15回までです。

どうぞしっかりとご覧いただき、問題点をご探究下さい。よろしくお願いします。

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/gikai/hyakujo/gikaihyakujou.html

第34回7月6日

佐藤博幸委員長に3回目の不信任動議

必見!【鶴岡市百条委員会34回】

3回目の委員長不信任動議 の顛末

草島進一委 員

事案整理一覧表を改めていただいて、これ。改め、確認したんですが、やはりこの2番ですね、事案に事案2、事案に1ページから2ページ目で、個人のものとしているのかという会話があっても、記載する方法と記載しない方がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとか。ということで、この案件については、前回の議論の時に法的助言者からも、文言をきちっと書き起こすなりして踏まえて、正確に判断できようにしたらいいんじゃないかというご提言があったにもかかわらず、委員長はそれを無視して、強行に採決に踏み切ったわけですけれど。

今これ見てもですね、手紙に書いてある手紙、手紙とは非常に強い物証でありますが、その物証に対して、だから「後援会にいるのか個人のものとしているかが問われていた」のでっていう手紙書いてあることを、何の物証も何の根拠といえるものもなく否定をしていることが、私たちの委員会で判断したことだっていうふうになってるんですね。これ見て思ったのは、明らかに事実と違うことを、事実としては言えないことを私たちの委員会で多数決で決めちゃったみたいな話になってるんですけど。

まず法的助言者の方にお伺いしたいんですが、事実の事実認定というやり方ですね。

私は多数決は馴染まないと思います。こういうやり方について、私、いろんな方から声をいただきました。

こういうやり方をしてるんだと、法的助言者の方がついてるのに何でそういうことになってんだというお話もありました。通常裁判だとかいろんな場で事実の認定ということをされると思います。それにはきちっとした論拠があって、それぞれの文言を確かめて物証ではこうだ。証言ではこうだと、いろんなところで見比べて、こっちの方が正しいんだと、そういう正確なやり方をされるのが普通だと聞いています。ここのやり方はちょっと違うやり方をしている。なんかさ、33回の議論の中で、何、その記載してる方と記載しない方法があるというのと、なんかこうそう言いながら、根拠もないなか、「後援会に入れるのか個人へのものとして」っていうことを否定してるわけではないとかっていう発言もあったりして、ごちゃごちゃのまま事実が何、何かということを、きちっと決めるところまでいってなかったと思うんです。見ててどう思いましたか。これ、法的に応援者の方がついてて何でそんなことになってんだと私は問われていまして今市民の方から。

佐藤博幸委 員長 はい。助言所見から、はい。法的助言者は、判断する立場にございませんので、感想とかそういったもの

はございません。

草島進一委 員 委員長、ただ法的助言者の方をじゃあ何で何でここで税金払ってきていただいてるんですかそれも参考にしないで、その方から、「きちっともっと精査するべきだ」と言われて何でそれ無視できるんですか。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。2番、事案番号2案については、前回やったものをまたもう一度、協議することはありえません。

草島進一委 員 協議することはありえませんので、ありえないんじゃない。これおかしいから言ってんです。こんなもの、こんなもの外に出たときに、いろんな方から指摘されますよ。これ事実が手紙に書いてあることを、何も根拠なく、否定しているんですから。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。申し上げます。4は、委員会としての判断でございますのでそれぞれの判断基準それから判断は違ってくるかと思います。そのことについては、前回の協議で

令和5年7月6日 第34回 100条調査特別委員会 会議録も踏まえて、そして今後については、それもまた委員会の判断としての記載は、報告書にも盛り込むことにもなるかと思いますそれは分かりません。はい。いいですか。そういうことを申し上げておきたいと。はい。

草島進一委員 私、理解していただきたいのは、事実と事実の認定ということと、最終的にそれがおかしいかどうかの判断、これは分けなければいけないってことです。今言ってんのは事実の判断のところが、多数決によってねじ曲がっていませんか。

何の根拠もなく物証を否定していませんかってことです。この二つ、二つをきちっと分けて、事実は何、何だったのか。これを採用することが正しいということをきちっとやるのと、あとは最終的な判断これ試験とかいろいろあるでしょう。それは委員会で決めてもいいんだけど、事実の認定のところまで多数決で決めて、事実がねじ曲がるってこれ許せないことです。それをごちゃまぜに議論したら駄目なんですこれ。その辺の法的助言者、の見解、その辺の法的助言者の発言を求め申し上げます。

佐藤博幸委員長 よろしいですか。事実の認定は1で終えておりま

す。だからそこは違う。それから証言の違いは2に記載されております。これに基づいて、3、4を進めております。もう一度蒸し返すようなことはやめてください。もっと静かに話してください。草島委員

草島進一委員

委員長いいですか。委員長あなた言った、言ってたの

は事実の事実ということでここは、事実の認定が分か

れたから、一番では、やりとりについてで、皆、支援

者に電話をかけた、そのあとは分かれたから、皆川氏

が支援者に電話をかけたというところまでしか事実認

定されてません。

そのあとの、その電話の中での記載する方法があるかどうか、それから講演会への寄附なのかどうかということについては、その後議論しましょうということで最終的に4番にもずれ込んでます。

4番で判断しましょうってことになってます。だから4番で事実認定をして、それが正しいかどうかを正すってことになってます。だから委員長そ、さっきのあれは違いますよ、全然違います。ここではいいですか、確認された事実については、見てください当日の

夜皆川氏が支援者に電話をかけたというところになっています。争いにある事実で、後援会への寄附なのか、記載する方法とししなくてもいい方法があるこれ会議録は分かれてます。ここが事実認定できてません。だから、4番でやるべきことというのはその二つのうちどっちが事実なのかということで、やるべきです。そこ、そこについて、から誤魔化してんじゃないすか。

何言ってんすか、どっちもあるみたいな話、二つ前に

佐藤博幸委 員長 再度申し上げます。はい。4番、4はあくまでも

1、2、3を踏まえての4の判断です。だから、その4の判断の基準や事実関係に基づいて判断するわけですから、あなたが考えてる判断と、他の委員の方が、考えてる判断は違うってのは当然のことだと思います

草島進一委員 委員長。いや、わかってない。

佐藤博幸委員長 次の別の質問してください。

草島進一委 員 全然わかってないです。はい。すいません。この間やりとりを聞いてたと思うんですよ。法的助言者の発言を求めたいと思います。

佐藤博幸委員長 はい、法的助言者

法的助言者 一般論というか、あくまで一般的な話になってしまうんですけどね。うん。感じてください。裁判所が、

何だろ。多数決でやってるかと通常の裁判所で合議、合議事件というと3人でやるんですよ。合議事件というのは最高裁じゃなくて、通常の一般の裁判所で合議事件って3人でやるんですけど。その3名が多数決でやってるかどうかっていうのは私もちょっと裁判官ではないのでわからないところあるんですけど、基本的には意見の相違とかあったときは、なるべくそのそういうなくすように、お互いの意見をぶつけ合って、認識を同じような形に持っていって、3人の合意で判断しましたみたいな方向で持ってくと思うんですよ。だから、ここでの100条委員会での多数決するかどうかっていうのはさておき裁判所だとか、あと私が過去にやった何だ、第三者委員会だとかだと、一般的には一般的には私が経験上は3人で精査して、意見の相違っていうか判断の相違っていうか評価のそういうのはどうしても個人間で出てくるんですけど。そこをなる

べく個で詰めてって、お互いに意見ぶつけ合って…

草島進一委員 事実認定です。

法的助言者 そうです。事実認定が。だから、証拠の評価で争いのあるところは、そこをなるたけお互い議論し合って、大体、こっちの言ってることが正しいのかなみたいな形でこうやってまとめていくような、まとめて結論を出すみたいなことはします。ただ私の経験、あくまで経験上は、多数決っていうのは、それはない。ないです。

佐藤博幸委 はい。委員長。はい。はい。草島委員、別の発言をお

員長 願いしますね。はい。草島委員

草島進一委員 なので、多数決でやれるもんじゃないんです

よ。事実認定って。さっきから言ってるように事実認定と最終的におかしいかどうかってのは別物です。事実認定のところが何の根拠もなく、手紙という強い物証に対して、何の反論もなく何の反証もなく、指定してる文章になっている。結局、結局この最後の文章を見ると、皆川市長が記載する方法と記載しない方法がある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に不記載になったとか判断する。これ手紙の文章から完璧に反してることですよね。手紙の物証に、完全に逆らったことを結論としてますからね、それだったら、それなりの理由が必要なのに、何の理由も述べてませんよ、ここ。後で市民の方から言われますよ、

佐藤博幸委 員長 申し上げます。再度申し上げます。8番までは協議に進んでおりますので、委員長2番にさかのぼることはございません。

草島進一委 おかしいことおかしいと指摘してます。最終的に委員長が不思議な繰り返し

佐藤博幸委 静かにしてください。

員長

草島進一委 動議です。扱ってください。議長不信任、委員長不

員 信任

佐藤博幸委員長 動議ですか。

はい。

動議成立

草島意見陳述

草島委員。はい。佐藤委員長に対して不信任案を求めます。理由は、この事実認定という手法というか事実認定について、です。前回こうしたとか人とか、さっきも言ってましたけど、前回も指摘したはずなんですが、全くよくわかっていらっしゃらなかったという感じもしますが。要はですね、この案件については、手紙という物証で皆川市長が記載する方法が違う。はい。記載する方法と記載しない方法があるということではなくて、後援会長に対して、支援者が出した手紙の中に、「さらに選挙戦2日目の10月9日藤島での演説会を終えて●へと向かう車に乗った皆川さんは、に私は頑張ってくれと。封筒に入って100万を手渡したのです。その夜にはお礼の電話があり、政治献金として後援会に入れるのか、個人へのものとしていいのかが問われたので、私の名前を出ない、名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした。」これが後援会長に支援者が出した手紙の中に、私はこう、尋ねられたということが記載され、記載されているわけです。ですから物証として非常に強いんです。今回、多数決によって決められたこの判断というのでは、委員会としては100万円受注後の電話のやりとりで皆川市長が記載する方法と記載しない報告ある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に記載になったと判断するとあって、完全に事実と異なることを採用したものになっています。その理由を見てみると、個人のものとして入れるのかという会話があったとしても記載する方法と記載しない方法がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとこれ誰が考えてもおかしい理由です。

それと何か支援者は一貫した証言をしているが、宮川市長の証言は変遷しており支援者の証言と比較すると、信憑性にかけるとありますが私たちから見れば、私が石井議員と一緒に支援者から聞いたこと、それから、手紙の中身、あと証言が完璧に食い違っている。どっちがおかしいかこれ明らかなんですね、こういうことをきちっと踏まえないで。それも、あとは、せっかくご参加いただいている法的助言者の方が、きちっと文言を整理して、正確に判断すべきだという、そういうご指摘があったにもかかわらず、無理やり多数決で決めたというこれ事実私はこれ許せません。

そして今日も改めてこのおかしさについて問いかけをしました。しかしながら、委員長が言ったのは、これまで、1番目で事実認定をして何だかんだ言ってますけども、この案件は1番目で事実認定できているのは、皆川氏が支援者に電話をかけたところまでで、そのあとの記載する方法と記載するしない方法がある。ということと、後援会の寄附かそれとも選挙期間中の個人への寄附なのかというところ完全分かれてます。

だから事実認定できなかったんですか、そこは。だから他の案件とは違うんで、その後、そのことさえも委員長は把握をしてなかった。私は耳を疑いました。こんなやり方されては、この委員会自体がもうおかしなことになる。事実認定まで、。

先ほど法的事業者のご発言もありましたが事実認定ってのは基本的に話し合いの中で、やっぱりこれが正しいよね。ここはやっぱりこの論調がやっぱり非常に強いと。物証はやっぱ強いと、そういう論理的な判断の上で、事実認定というのは行われるべきで、ここの判断というのは何の反証もなく、手紙という強い物証に対して真っ向から、逆のことを採用するみたいなことを、多数決で決めている。こんな恥ずかしいことはありません。そういうことをいいもんだとして進める、そしてその指摘をがあったとしてもそれを受け付けない、この姿勢はね、許せないです。委員長として。

こんなやり方されたらたまらない。委員長交代していただきたいと私は思ってます。こんなやり方されたら困る。後々まで。この事実認定まで多数決でやっちゃったっていう、そういう歴史が残りますから、そんな恥ずかしい議会であっちゃいけない。その強い思いを

持って不信任案を提案するものです。ご賛同を求めます。以上です。

動議に賛成少数。

以上

第33回 佐藤博幸委員長に2回目の不信任動議! 「事実を多数決で歪める事は許されない。法的助言者発言を無視するな!

第15回 10月17日 13:30〜17:55

佐藤博幸委員長に 不信任動議!

本日10月17日、13:30から17:55まで審議。

調査手法について、地方自治法第100条の2 〔専門的事項に係る調査〕「 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。」

を使い、委員会から調査委託が法的にできる事を確認した後、議論。「パワハラの認定は、科学的、中立公正で恣意的になる事を排しておこなうべき案件。野州市でも事実確認のための聴取を誰にするのか、等から恣意的にならないように配慮し、市政に全く関係のない専門家を選考し委託、調査、認定などがおこなわれている。百条の2を使い専門家に委託すべき」と主張。

委員長が調査手法について、多数決で強行に決めようとしたため、「多数決の強行採決は言語道断」として委員長不信任動議をおこないました。

動議は賛成少数で否決。調査は専門家への委託案が否決され、基本的に議員の委員会が行い、場合により専門家の助言を求めるという事となりました。

議事録の公開について、前回も未だに議事録非公開になっているのは他の自治体議会事例と比べて非常識と指摘し、HP上での議事録公開を求め、市民の方からも「調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書」が出ています。120万円の特別予算をつけて開催され、毎度報道され市民の関心度が高く、他自治体は積極的に公開している百条委員会。しかしながら本日も即時開示については3つの理由を述べて委員長は否定しました。

ーーーーーーーーーーーーーーー

百条調査特別委員会 佐藤博幸委員長の不信任動議

山形新聞 2022年9月20日付社説に、尾形委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載について 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答えいただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦 明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。民事訴訟規則に規定があり委員は誘導尋問をしてはならない。尋問の際は司法権等の独立を侵害しないよう十分な配慮も求められる。 と記載された。この記事により、誘導尋問や司法権の独立を侵害する恐れのある発言を制止することなく助長した委員長の姿勢が明らかとなった。

又、7月4日の委員会で委員長は委員会に諮ることなくパワハラのアンケートの回答数を発表させ、更に「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった 」と公然と発表している。「事実があり件数も多かった」の見出しで全国に報道され、我々は報道への訂正を求めたが、一切受け付けることはなかった。これは名誉毀損疑いが高いと考え得る。

公正中立であるべき委員長が、禁止行為を制止しないばかりか、それを助長し、又、報道機関の前での発言により委員会の秩序を乱した責任は大きい

又、パワハラの認定については、科学的、中立的、公平公正におこなうべきであって、恣意的な要素を極力廃して調査、認定が行われるべき案件であり、前回委員長が主張した、我々、議員が調査し多数決で認定するという手法は全くなじまない。

このパワハラ案件は、そもそもの立ち上げ時点から、何の事件も告発もない状態から、匿名の文書、実際に直接受けたものではない、伝聞に基づいた意見書を基に立ちあがっている。いわば、形式要件を満たしていないものが不当に立ち上げられている。といわれかねない。

こんな事案は全国自治体議会で初事例で、悪しき先例といわれかねない。

この手法については、全員合議が必要で、多数決はなじまない。強行採決は言語道断である。

今後の百条調査委員会が適正に運営され、市民の信頼を回復するために、 佐藤博幸委員長を不信任とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

百条委員会の公開について 即時WEB公開をかたくなにしないと主張する佐藤委員長

佐藤委員長は、会義録の公開についての議論で、以下、3点から即時会義録公開はできないと主張した。

1)秘密会の取り扱いについては現在証人への意向調査を行っている最中で協議が継続中であるということ。

2)本委員会では今後もパワハラ疑惑に関するする調査のための承認尋問や聞き取り調査などが予定されており、その都度会義録を公開することは今後の調査に影響を与える恐れがあること。

3)本市議会では委員会会議録は委員長報告や委員会経過報告書を作成するため、書記が作成しており、予算決算特別委員会をのぞいては反訳、製本の業務委託、ホームページ上での公開をしていない状況でありますので、常任委員会および他の特別委員会と取り扱い等について整理をする必要があること。などを勘案しますと、現時点で直ちに会義録を公開する段階にはないものと考えております。

しかしながら、私は決して公開すべきではないという考えではなく、本委員会の調査の進捗状況を踏まえながら、適切な時期に会義録を公開できるよう、時期を見定めていきたいと考えているところでございます。

ーーー

石井委員 しばらく公開されていかないという考えかと思いますが、情報公開請求した方々には会義録が公開されています。一般の市民が出そうと思えば市の制度を使って今も公に出来る状況になっているのに委員会としては出さないという考えか?

●委員長 認識はしている。しかし、情報公開条例にもとづいてとられた方法ですので、これ改めて委員会で判断すべきものではないと。しかしながら、会義録の公開についてはあくまで百条委員会で協議をすべきものと考えているので別だと考えています。

●石井委員 先日の広聴広報委員会の中で委員会としてはいつでも出せる状況が整っているということで、それだけ情報が欲しいと言うこと、知りたいという市民が多数いるという中で、多分この委員会が認めてしまえば、もう広報広聴委員会ですぐにデータ上でホームページで公開するのは可能だと思います。それでもしないということですね。

委員長 本間委員からただいまの件はお話をお聞きしました。結論というかたちで

私もそのことは受け止めました。しかしながらただちに、広報広聴委員会からお話をいただいたとしても、百条委員会としてはただちに公開する段階にはないと考えています。さきほど申し上げた3点の理由からその公開は考えていないということです。

石井委員 議会として発信できる準備は整っている。そして制度上、情報公開請求で請求し一般市民でも公開できる状況にある。でもこの委員会では出さないという事でよろしかったですか?

委員長 繰り替えしになりますが、さきほど申し上げたとおりでございます。今日時点では公開しないということです。ただ適切な時期をみて公開することはやぶさかではございませんのでその時点になりましたら改めて皆さんにはかりたいと思います。ーーー

草島 この百条委員会の議事録の公開については、先日4つの自治体の事例をとりあげて、私達の委員会の議事録が非公開になっているのは非常識だというお話をさせていただきました。特別予算を組んでいる百条委員会。積極的に議事録をしている。これが4つの事例であります。それと9月26日に実名で調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書というのが議長と委員長宛にでています。さきほど示された理由。秘密会については確認が必要ですがそのほかの物に関しては開示が拒まれる理由はどこにもない。積極的に開示すべきものだと思います。他も全然できない理由にはならない。で120万円特別予算を組んでのこの百条委員会。毎回報道もされている。こういうことを踏まえれば、積極的に公開してしかるべきだと思います。この市民から実名ででている意見書についてはぜひ委員で共有していただきたいのと、委員長としてこの意見書に対してどのように感じ、どのように対応していかれるかお伺いしたいと想います。

委員長 ただいまのご意見は2点あったかと思います。1点は9月26日付けの書面にもとづいて即時公開すべきだという意見。2点目は書面に対してどのように対応するのか。見解を求めていると思います。1点目はさきほど申し上げた3点の事にもとづいて書面について判断したいと思います。2点目 書面では返答をもとめられてもいませんのし、ただ、出された方のご意見として承っておきたいという風におもっています。

草島 実名で書かれた意見書に対して何も反応しないとうことですか?大事な意見書だと思いますよ。回答もとめてないから回答しない。て受け流すということですか。そういう姿勢は許されないでしょう。きちっと受け止めて即時閲覧できるように配慮すべきなんじゃないですか。配慮ないんですか。お伺いします。

委員長 お聞きされたことについては 現時点では即時WEB上に閲覧するということは考えておりません。理由は先ほどの3点でございます。この方の書面については返答ももとめられておりませんが。この方の意見としては受け止めたいとおもいますので、改めてこの方について返答したりということは考えておりません。以上です。

ーーーー・

第14回 9月22日 今後のパワハラ認定までの進め方について議論しました。

●委員長の名誉毀損の疑いを指摘

●パワハラの案件なんですが、7月4日の委員会を受けて、「鶴岡市長から直接」29人、見聞き含め249人 百条委、パワハラ疑惑アンケートなどと報道されていたわけですが、パワハラについては、未だに事実確認も、認定もされていない。のに、「皆川市長、パワハラもあったあんけの」とか、凄い数のパワハラがあったという認識が市民の中にひろがっているように感じます。アンケートについての件数の報道が「あたかもパワハラの事実があったかのように一人歩きしている」感じが、明らかにある。と私はとらえています

私達は7月11日に委員長に対して質問状を提出し、このパワハラのアンケートで集計した件数についてなぜ、事務局に読み上げを行わせる前に、事前に委員に確認しなかったか。を尋ねました。

委員長は、「公開の場ではありましたが、報道機関への公表ということが目的ではなく、その後の協議の前提として各委員が共有することを目的に正確を期し、効率的な協議に必要であることを目的に判断したものであります。」という答えでしたが、全く答えになっていないんですね。

さらに、委員会後のメディアの取材に、委員長は

「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」 今後の議事運営に生かしたい」と発言しています。 このうち、「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」ここまでは連続していました。確認しました。この「委員長発言は、そのまま「事実があり件数も多かった」鶴岡市長パワハラ との見出しとなり、山形県内に報道され、その後、この報道はyahooニュースで全国に拡散されました。

極めて軽率な、人権の配慮のない、発言だったと指摘します。

私達は7/11委員長に対して質問書を提出し、報道関係者に訂正を求めるべきと我々は問いましたが、これに対して、委員長は、「私の発言が切り取られて報道されており、真意が伝わっておらないものと考えております。アンケートは、パワハラと疑われる言動を受けたと回答された方が多数あったという事実及び、その方々が意を決して回答されたであろうという思いを重く受け止めなければならないと考えております。」

と答弁しています。この答弁からして、事実確認はこれからだ、という意識が感じられないんですね。

報道関係者への訂正もその後、田中委員、石井議員から求められていますが、

「訂正を求めるという考えはありません。」と答弁しています。

この件について、TUY本社 にも確認しましたが、切り取った発言ではなく、「その場での委員長の発言をそのまま、撮影して報道したのだ。ということでありました。

「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」

あなたは、事実という言葉を2回も使って、強調している。切り取られたというけれど、「前後にどういう文言をつけても不自然です。

報道機関の面前で、「公然」と、パワハラを、さも事実のように伝えている。そして市長の社会的名誉を毀損している。事実を摘示(てきし)し、公然と、人の社会的評価を低下させた。

これは名誉毀損罪に該当する疑いが高いと考えます。

「事実があり件数も多かった」という明らかに、「パワハラの事実があったかのように思える」見出しの報道に対して、我々が、訂正を求めるように進言しても、あなたは反省も、訂正を求めることもしませんでした。この一連の行為は、名誉毀損の疑いが高いと考えますが、委員長の見解、弁明をもとめます。

委員長「名誉毀損にはあたらないと考えます。」「訂正も求めません」

●今後の委員会の運営について「第三者委員会」の設置を提案

先日、告発による市長のパワハラの認定をした野州市のご担当に伺いました。「尋問からとりまとめ、認定まで、弁護士2名、大学の法学部教授1名の専門の第三者委員会で非公開で審議し、認定をした」とのこと。職員「え、議員さんでやるとして、どうやって、とりまとめされるんですか?認定?いやー。難しいのではないでしょうか。」等伺いました。「尋問の初めから、プロの領域だな」と、伺っていて、シロートの議員の我々には、ムリと判断しました。

今後のパワハラ案件の進め方の議論で、「認定までをこの委員会でおこないます」と名言した委員長発言にビックリし、「本当にどシロートの私達がパワハラ認定ができると思いますか?「第三者委員会に依頼すべきだと思います」と、野州市のような専門家の第三者委員会に依頼することを提案しました。 一応、法的に可能かどうか等確認することになりましたが、基本的には議員の我々が尋問、とりまとめ、パワハラ認定をおこなうように委員会が進められています。

そもそも、この鶴岡市長のパワハラ問題。具体的事実、当人からの告発がないところから、自民系「新政クラブ」などの多数欠で無理矢理立ち上げています。池田市は「サウナのタオルを市長が職員に洗わせていた」とか大和市は「市長のパワハラによって副市長が辞職した」などの事件があったり、実名の告発があって初めて立ちあがっています。具体的な告発があって、それを確認すればいいのと、それがない中で、事実確認、認定というのは、更に、相当難しいものと考えます。

第一、いくら百条委員会だからといって、パワハラの認定までできるんでしょうか?

そんな権限まで与えられているんでしょうか。私は野州市の職員が言っていることが正論だと感じています。

鶴岡市議会の百条委員会は、新政クラブ、公明党で7名(委員長含む)。それに対して、共産、市民フォーラム、SDG鶴ヶ丘 市民の声・鶴岡 の5名。これまでも意見が分かれた時、全て6対5の多数欠で決められてきました。「まさか、パワハラの認定まで多数欠で決めるんじゃないでしょうね? 」と問いかけると、そうした判断もやむなしのような発言。

私は、断固として、尋問から認定まで第三者に委ねるべきだと主張しました。

参考文献 野州市から取り寄せた 市長パワハラ案件の答申書 ←30Pほどあります。どのような調査が必要か、認定までの難しさの参考にご覧頂けたらと思います。

●「本会議で100条調査と別に専門的治験の活用をつかって第三者にパワハラがあるかどうかを調査させ答申させることはできます」と有識者に伺っています。

百条委の議事録を特設ホームページで公開することを提案

この間、13回開催された百条委員会の議事録の公開について、

私が調査した5自治体の百条委員会が、特設HPサイトなどで全ての議事録を公開していた事をとりあげ、「各自治体議会の取材を通じて、私達の、議事録をわざわざ事務局にいって書き写さなきゃならない状況はかなり非常識と感じました。取材しながらうちの事情を説明すると他市事務局から笑われました」と池田市のHPを資料として全員に配り、議事録を池田市に準じて特設WEBサイトで即公開することを提案しました。

120万円特別の予算をかけ、毎度毎度TV、新聞で報道されて市民の関心も高いと思われる百条委員会。他市の百条委員会と同様、特別WEBサイトでの公開を求めました。「他の委員会との兼ね合いもある。」だの「プライバシーに配慮が必要、、、」だの。「議会改革特別委員会にかけないと、、」だの。「余計な予算がかかる可能性が、、」だの。委員長が「委員間のみ、議事録共有とさせていただきます。全体の公開については後日協議」などということになりました。私は、「基本的に公開の場である100条委員会。今の状態は非常識。まず他市を調べて下さい。」など、はたらきかけをしました。

以下、調査した自治体

●池田市議会 全て会義録はウェブ上で特設ページをつくりPDF 公開している。

通常の委員会は3ヶ月かかっているが、100条はでき次第委員に議事録を提供。尋問で非公開の部分は非公開。はじまりと終わりは公開。

●市川市議会 政務活動費の不正利用の議員の100条委員会が開かれている。ウエブ上で議事録全て掲載されている。

●明石市 議会 議事録 全て公開。できる限り早く議事録をつくり委員に渡している。特設WEBサイトにPDFで公開。

●横須賀市議会 議事録 ウエブ上で全文公開 会義録 作成後に一般公開 動画放映で百条委員会中継 録画放映。

●大和市議会 議事録公開 委員間で公開 通常の会義録検索システム上にも掲載

ちなみに

●鶴岡市の現状 議事録非公開 委員間でも共有されず、委員は、議会事務局の監視の下、書き写しのみ認める。情報公開請求に応じるか、未だ不明。

かれこれ本日で14回目なのに今まで一切議事録は公開されておりません。他市と比べればやはり非常識なレベルだと思います。

山形新聞「社説」に書かれた誘導尋問への見解を尋ねる

社説 「100条委、政争の場でない」 が掲載された。記事には、尾形昌彦委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載については 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答え 「いただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。

この見解に対して委員長と、尾形委員の見解を求めます。

委員長「誘導尋問とはとらえていません」 法的根拠等全く示さず。誘導尋問ではない論拠を次回示すようにと宿題を与えました。

尾形委員「誘導尋問にはあたらないと考えます」

9月23日朝日新聞に、やりとりの模様が掲載。

朝日新聞9.23デジタル版

山形新聞 社説9.20に掲載された、第13回の「誘導尋問」を助長するかのような委員長の発言。委員長 「質問を制しすることはなく「はい」か「いいで」でお答えいただけますか」

荘内日報 10.7 地元荘内日報10.7 論説委員「考」

鶴岡市の百条委員会について書かれていますが、先日の山新社説と共に、良く実態を捉えていると思います。誘導尋問、法律や労働問題の専門家が介在せずに尋問できるか。議事録の公開。市長が100万円を返却した理由として、支援者がとった「●までに取り組まないともう支援しない」という通告についても初めて言及しています。

7.19 第10回 100万円寄付者の証人尋問がおこなわれました。

鶴岡市議会百条調査特別委員会の第10回会議が7月19日

100万円寄付者に対する証人尋問が公開で行われました。

主な答弁。

「現金100万円を皆川氏に寄付をし、その夜に本人から電話がかかってきて、報告書に記載しなくてもよいと伝えた」

「記載する方法は政治資金(選挙資金)として計上、記載しない方法は、自由に使って役立ててくれれば良いという趣旨だ」

「現金100万円の寄付について、同じ金額を寄付していた友人に、私も寄付した、と話した」

「これまで2回くらい皆川市長に政策的な提案をしたが、その一つが鶴岡公園の桜を若返らせることだ」

「不記載を知ったのは、昨年8月頃に、ある方から入手した報告書のコピーを見せてもらい、知らされた」

「私の記憶には、皆川氏に報告書の訂正を求めたという事実はない」

「昨年8月28日に、皆川市長が100万円の返金に来た際、本人から、困るんです、なかったことにして下さい、と言われた」

「その日、手紙を皆川市長宅に投函し、私も不記載に同意した経緯もあるので、過ちは誰にでもあるので、記載しなかった過ちを認め、お詫びしたらどうですかと、アドバイスした」

「不記載について批判的な文書がつくられ、見せてもらったが、市長選挙は正々堂々とたたかわれるべきで、ネガティブなキャンペーンで汚されるのは本懐ではないので、シュレッダーにかけて下さいと言い、表には出なかった」

午後、再開されてから、

「手元に戻ってきたので、もう寄付として頂いたものとして理解するようにしている」

と発言。「午前中と午後とで見解が違うではないか?」と委員発言あり。

2名の証人尋問がおこなわれました。

4/12日 第四回 証人喚問の人選、アンケートの内容等について協議、決定。

本日1時から 開催されました。

●1)証人喚問について、4名について証人喚問することに決定 新政、公明の賛成多数で決定 市長、寄付者、等4名。

●2)アンケート内容について、提案者が説明。匿名か実名かで、質疑。 アンケートをとるならば、実名が原則と主張するも、匿名、実名併記でのアンケートを行うことに新政、公明の賛成多数で決定。

●3)弁護士 決定となりました。

3/15日 100条委員会 第三回 実質的な協議の1回目。

100条委員会 本日は、今後、資料請求する調査項目、職員アンケート、証人尋問について 意見交換と決議。

調査項目で、「寄付者が所有するメモ等まで請求できるか、行政事務内の調査として法的に問題ないのか」確認。議論の末、専門家に確認してから請求することになりました。

又、パワハラの調査については、「そもそもの事実の告発がない中での調査ができるのか」、「又、匿名のアンケート調査では事実認定できない事」などを指摘し匿名のアンケート調査に反対を表明。「アンケート調査をした後はどういう風に進めようとしているのか」等を質問。

意見交換後、採決となり、賛成多数でアンケート調査を行うことに決定となりました。アンケート内容については今後の議論でということに。又、弁護士費用約100万円を計上。弁護士は現在依頼中。次回は4月12日開催予定。

請求する資料について、寄付者の資料など、3点が、弁護士意見を聴取し確認してからということになりました。

●草島は、以下のような発言をしました。

パワハラの件だが、2通は「退職者職員有志」「職員有志代表」とあるが、誰が書いたか、わからない文書。1通はOBの実名入りだが、実名の方の文章は、「在職中、市長について暴言、恫喝、人格否定などのパワハラが毎日のようにあるとの情報が、職員の間でかわされました。」との記載であり、本人がパワハラを受けたという事実の告発ではない、噂話のような文書を根拠として、この疑惑の調査がおこなわれようとしているものだ。

パワハラの認定については、被害者の具体的な告発があって、調査がおこなわれ、事実認定ということになると思う。そもそも調査そのものが成立しないのではないか?

●匿名のアンケートを行っても、事実認定はできないし、噂話を集めたようなものになってしまうのではないか? 他市の場合では、匿名アンケートでは結局事実認定ができず、記名の証言を再度集めている。

●事実認定のためには、記名の証言を募集することをおこなうべきではないか?

こうした指摘に何ら明快な反論が示されず、新政クラブ、公明党 の多数欠で、アンケート調査をおこなうことが決定されました。

2月25日 100条委員会 第二回

本日10時から、初の鶴岡市議会100条委員会がおこなわれ、委員として出席しました。

内容は、100条委員会に臨むにあたっての「100条調査権の概要」と、運営要領についての意見交換。

新政クラブから調査の運営の要項に対して、「議員のSNSで委員会の協議内容に自分の意見を付さないこと」という新しい要領項目の追加が提案されました。?と思い、「追加する必要はない」旨発言しました。

今後の委員会の進め方について、100条を提案した新政クラブから原案が提起されるのかと思いきや、何もありませんでした。

鶴岡市の財政は?→健全です!

ぜひこちらをご覧下さい。↓

鶴岡市の財政は危機なのか?調べてみた。9.22更新。

「バラマキ」「財政危機」「失われた8年」等という(市職員OB有志怪文書)や自民系「創政クラブだより」に惑わされてはいけません!

鶴岡市の財政は、

実質公債費比率 7.9% で健全です。

R6年度の赤字決算は、R6年の7月豪雨水害(小規模と見做され特別交付金つかず。や除雪費用で9億。全国共通の、物価高騰や人件費増で委託料上昇で11億 あわせて20億の一般会計拠出が必要でした。

基金をとりくずしたとはいえ、基金(貯金)残高は県内トップ額です。財政健全化は、国の財政健全化法により、実質公債費比率が指標です。

自民系「創政クラブだより」は、怪文書と酷似しており、この肝心要の情報を意図的に省いて印象操作が見られます。

それが「フェイク」の所以です。

私、草島は市議として、事実と科学に基づいた、責任ある市政運営を推進しています。フェイク、虚偽の情報操作は許しません。

「失われた8年」「バラマキで財政危機」なる怪文書への反論!

noteに書きました。必見!

「未来への投資」というなら、ソライ等、子育て支援施設無料化になんで反対したんですか?自民系議員の皆さん? →6月ソライほか無料化への賛成討論

ソライ他の無料化に賛成!6月議会報告

榎本(自民系)市政の失政を改め、

未来への投資として、子育て世代を強力に支援する、

重要な一歩を認めないのですか?(草島討論)

●3月に続き、6月も、自民系創生クラブ、公明他が否決!!

子育て支援施設の無料化予算。

キッズドームソライ、コガタランド スパール

無料化の当局提案の原案に賛成! 6月議会報告

6月議会の第一の論点は、屋内大型子育て支援施設、キッズドームソライ関連でした。3月議会で自民系創政クラブ、公明、市民フォーラムによって、原案否決され予算を認められなかった、子育て支援施設の無料化の実証事業について、市は、その際の討論などの趣旨を受けて、「キッズドームソライ」「コガタランド」「スパール」の3施設を対象とする実証事業の再提案をおこないました。

草島は、市民の声・鶴岡の同僚の遠藤初子議員とともに、キッズドームソライ・コガタランド・スパール3施設の無料化の原案に賛成の立ち場で、討論をしました。

以下、討論要旨。です。

- 過去の「失政」の是正と市民財産の有効活用:

- 鶴岡市が榎本市政時代に「キッズドームソライ」を整備した際「失政」があった。2億円という多額の公費が投じられたにもかかわらず、民間運営のみでその後の利用料金が(子ども1500円+付き添い500円)と高額で、多くの市民にとって利用しづらく、県内の天童市、山形市などの無料施設を利用する状況が続いていた。

- 今回の議案は、この過去の失政を正し、市民の共有財産であるソライ等を真に「子どものため」に活用することを目的としている

- 受益者負担の原則」という考え方を超えて、子どもの健やかな育ちが、最終的には市民全体の利益に繋がる「未来への投資」である。つまり、子どもの成長は社会全体が享受する恩恵であるため、公費を投入して遊び場へのアクセスを容易にすることは正当である。

- 群馬県太田市では民間が設置・運営する遊び施設であっても、児童館の補完施設と位置づけ行政が公費を投入してその公益性を高めている。鶴岡市も既存の民間施設を有効活用し、公費で支援することで、より多くの子どもたちが質の高い遊び場を利用できるようになると示唆しました。

- 子育て応援メッセージの発信: 今回の議案が可決されることは、鶴岡市が「子育て世代を本気で応援する町」であるという強力なメッセージを内外に発信する機会となると期待を表明されました。[00:14:32, 00:15:00] これは、市全体のイメージ向上や、移住・定住促進にも繋がるという視点も示しました。

- 実証実験としての性格と将来への期待: 今回の事業はあくまで「実証実験」であることを強調し、この試みを通じて得られるデータを、将来の本格的な遊び場整備構想に活かすべきであると述べました。[00:16:20] つまり、完璧な計画を待つのではなく、まず実行してみて検証することの重要性を訴えました。

私は、これらの論点を通じて、子どもの遊び場利用料軽減事業が、過去の教訓を活かし、未来への投資として子育て世代を強力に支援する、鶴岡市にとって極めて重要な一歩であると主張しました。

【原案賛成議員】3施設無料化の実証事業に賛成。10人

遠藤 初子

草島 進一

田中 宏

南波 純

長谷川 剛

坂本 昌栄

菅井 巌

加藤 鑛一

本間 信一

阿部 寛

【原案反対議員】3施設無料化の実証事業に反対 14人

工藤 博

石井 清則

中沢 深雪

佐藤 麻里

秋葉 雄

富樫 正毅

黒井 浩之

佐藤 博幸

佐藤 久樹

本間 正芳

佐藤 昌哉

五十嵐 一彦

小野 由夫

本間 新兵衛

渋谷 耕一

子育て支援施設への賛成討論 全文 令和7年6月議会最終日

ただいま議題となっております、キッズドームソライ他3施設の無料化の実

証事業を行おうとする、子どもの遊び場環境の充実に向けた議案に対し、市

民の声・鶴岡を代表し、原案に賛成の立場で討論を行います。

●まず、本議案を審議するにあたり、我々はその根源にある問題を明確に直

視しなければなりません。それは、榎本前市政の時代に行われた、キッズ

ドームソライ整備における重大な失政であります。

そもそもこの施設には、約2億円もの貴重な市税が投じられました。これほ

ど巨額の市民の財産を投じながら、運営は完全に民間任せとし、持続可能な

官民連携の制度設計を怠ったのです。悪天候時でも遊べる施設をという市民

の願いに応えるという大義名分のもと、肝心要である運営面での公的支援と

いう視点が全く欠落していました。

2億円もの税金を投入しておきながら、1500円という高額な利用料を払

わなければ市民が使えない。結果として、多くの市民が利用をためらい、天

童市とか山形市など遠方の無料施設へ向かわざるを得ない状況を生み出して

しまった。これこそが、今日の問題の根本原因であり、計画段階における紛

れもない失政であったと言わざるを得ません。

この事実は、皆川市長が、一筆入魂 令和2年、2020年1月号で、前榎本市

政の平成28年11月までに制度の大枠が決まったことに触れ、「その制度設

計の時点で運営面での公費投入などの官民連携が必要であり、その点が欠落

していた」と指摘されている通りであって。現皆川(みなかわ)市政が、前

(えのもと)市政の事業の構造的欠陥を明確に認め、それを正そうとしてい

るのであります。

であるならば、今、我々議会に問われている責務は何か。それは、この過去

の失政を乗り越え、2億円という市民の財産を、今度こそ真に市民のものと

して、子どもたちの笑顔に繋げることではないでしょうか。前回に続き、今

回提出の本議案は、そのための唯一かつ最善の是正策であると考えます。前

榎本市政の与党で、今般この予算を削る修正案を提出した自民系議員の

みなさんは、過去の失政も認めず、今、子どもの数がどんどん減っているわ

が市にとって大変重要な子育て支援政策を、更に停滞させたいのでしょう

か。

●ここで、一部から聞こえてくる「受益者負担」の原則や、「民設民営」の

施設へ公費を投入することへの疑問について、私たちの考えを明確に申し述

べたいと思います。

確かに、行政サービスにおける受益者負担は、財政の公平性を保つ上で重要

な考え方です。しかし、未来を担う子どもたちの健やかな育ちに関わる事業

は、全く次元の異なる議論が必要です。子どもたちの元気な声、健やかな成

長は、地域社会全体に活力をもたらす未来への投資であり、その真の受益者

は、私たち鶴岡市民全体に他なりません。

私たちは、子どもたちが公園の遊具で遊ぶとき、図書館で絵本を読むとき

に、利用料を徴収するでしょうか。いたしません。それは、子どもたちの遊

びや学びの機会を保障することが、目先の収入以上に、社会全体にとって計

り知れない価値を持つと知っているからです。

キッズドームソライの無料化も、これと全く同じです。利用料という障壁

を取り払い、どんな家庭環境の子どもでも、気兼ねなく、平等に利用できる

環境を保障する。それは、単なる施設の無料化ではなく、「子どもの育ちは

社会全体で支える」という、このまちの揺るぎない価値観を示す政策的決断

であると考えます。

そして、その考え方は、決して突飛なものではありません。先進事例とし

て、この場で何度も述べた群馬県太田市では、民設民営の屋内遊戯施設「こ

ども広場Bのくに」に対し、市の児童館を補完する重要な施設と明確に位置

づけ、実に10年以上も前から料金を低廉化するための補助を拠出していま

す。

『民設民営の施設であっても、それが子どもの育ちにとって重要であるな

らば、行政が公費を投入してその公益性を高め、市民が利用しやすくするべ

き』という、その根本的な考え方にこそ、我々は学ぶべきなのではないでし

ょうか。

●「ソライは高いから、なかなか行けない」「結局、無料の天童市や山形市

の施設まで、時間とガソリン代をかけて通っている」。これらは、私が日々

の活動の中で耳にする、子育て世代の現実の声であり、本議案はこうした市

民の切実な声に応えるものです。

県内の他の自治体では、同様の大型児童遊戯施設は、おおむね8,000万円か

ら1億円程度の公費を投じて無料開放されており、それが標準的な子育て支

援のあり方となっています。今回の約3500万円弱の公費負担による無料

化は、この県内標準と比較しても、決して過大な要求ではありません。

●この議案の意義は、単に一つの施設の無料化に留まりません。鶴岡市の未

来を左右する、極めて重要な戦略的投資であると確信するものです。

先日、私は東京銀座の「ふるさと回帰支援センター」を訪れました。全国の

自治体が移住・定住促進にしのぎを削る中で、子育て環境の充実は、移住先

を選ぶ際の最重要項目の一つとして、絶対的な競争力を持つとのお話を伺い

ました。そして、この鶴岡市の「キッズドームソライ無料化」の行方は、同

センターのスタッフの間でも注目の的となっていたのであります。

本議案原案の可決は、「鶴岡市は子育て世代を本気で応援するまちだ」とい

う、具体的で強力なメッセージを全国に発信することに繋がると考えます。

●最後に、本議案が持つ極めて重要な性質について強調したいと思います。

今回の予算は、恒久的な制度を拙速に決めるものではなく、あくまで「実証

実験」を行うための実証事業であります。

ソライ、こがたランド、スパールという特色の異なる3施設で社会実験を行

うことで、どのような効果や課題があるのか、具体的なデータを収集するこ

とができます。

実際に利用していただき、アンケート調査などを通して市民の生の声を伺

う。その貴重なデータをもとに、現在進められている「遊び場に関する協議

会」での議論を深め、将来の本格的な整備構想へと活かしていく。これこ

そ、責任ある行政の進め方ではないでしょうか。特に、「こがたランド」は、

今後廃校などを活用した、新たな遊び場づくりの可能性を広げる、先駆例

としても、大いに注目すべき施設です。

この「まず試してみる」という、慎重かつ建設的な一歩すら認めないとする

ならば、この問題は永遠に解決されず、子どもたちのための遊び場整備は一

向に進みません。

榎本市政の失政のままの、現状維持という名の停滞を選ぶのか、未来のた

めにデータを取るという建設的な一歩を踏み出すのか。我々に問われている

のは、その選択であります。

以上の理由から、本議案は、過去の行政の失政を正し、受益者負担の原則論

を超えて公共福祉を実現し、市民の声に応え、そして鶴岡市の未来を切り拓

くための、必要不可欠かつ、極めて妥当な第一歩であると断言します。

子どもたちの笑顔こそが、このまちの活力の源です。議員各位におかれまし

ても、7年前ソライ建設時、あるいはそれ以前から長年にわたり市民の要望

が大きかった、無料の大型屋内遊戯施設を望む声に応え、10年後、20年後

の鶴岡市の未来像を見据えた、賢明なるご判断をいただけますよう、心から

お願い申し上げ、私の賛成討論といたします

総括質問

子どもの遊び場利用料軽減と今後の整備について

鶴岡市は、子どもの遊び場利用料軽減の実証事業として、キッズドームソライ、こがたランド、スパールの3施設を対象に利用料を軽減する取り組みを実施を提案。この実証事業は、来年度以降に公募による仕組みを構築するための基礎資料を得ることが目的です。

市長は、子どもの成長を考え、事業の早期実施の必要性を強調。また、「遊びに本気宣言!」に基づき、子どもと大人両方が楽しめる、創造性を育む遊び場の整備を、引き続き市民の意見を聞きながら進めていくと表明

学校給食と農業政策について

武蔵野市の先進的な学校給食の取り組みを視察した 草島は、食材の安全性へのこだわりや、添加物を使わない調理方法を高く評価しました。そして、鶴岡市でも、他自治体の先進事例を参考にし、「日本一の給食」を目指すよう求めました。

市長は、新学校給食センターの整備を、農業と学校給食の連携を強化するチャンスと捉え。そして、国が農業政策を転換するこのタイミングで、有機農産物を含む地産地消の推進や、生産者と給食センターをつなぐコーディネーターの設置なども視野に入れ、鶴岡市ならではの「日本一の給食」を目指す決意を表明しました。

持続可能な農業とリーダーシップについて

草島は、現在の国の農業政策の問題点を指摘し、戸別所得補償制度の復活など、根本的な政策転換の必要性を訴えました。そして、米どころ鶴岡市が、小規模農家も安心して米作りを続けられるような農政を確立するため、市長のリーダーシップを求めました。

市長は、自身が農林水産省での勤務経験を持ち、「一次産業と食こそが地方創生の本丸」という考えは揺るがないと述べ、農業政策と学校給食を密接に結びつけ、持続可能な農業と「日本一の給食」のモデルを鶴岡市から作り上げていく決意を表明し、次期鶴岡市長選挙への出馬を表明しました。

草島 一般質問

1. 世界遺産と日本遺産について

-

日本遺産: 鶴岡市にある3つの日本遺産(出羽三山生まれかわりの旅、サムライゆかりのシルク、北前船寄港地・船主集落)が統合され、「鶴岡市日本遺産推進協議会」が設立されました。

- 統合の狙い: 3つの日本遺産を組み合わせた新たな事業展開による付加価値の向上、発信力の強化、そしてより一体的・戦略的な活動の推進が目的です。

- 今年度の具体的な取り組み: 旅行プラン造成支援、市内高校生による活動支援のほか、新規事業として手ぬぐいスタンプ帳企画や土産品開発支援などに取り組みます。また、9月に東北初開催となるアドベンチャーウィークで、海外旅行会社向けの体験ツアー商談会を企画し、インバウンド拡大を目指します。

-

出羽三山の世界遺産登録: 議員から出羽三山の世界遺産登録に向けた運動を開始するよう提案がありました。

-

提案理由:

- 京都大学名誉教授の鎌田東二氏の「遺言」として、出羽三山の普遍的な価値を再認識し、国際的に認めてもらうこと。

- 松尾芭蕉や岡本太郎氏、フランスのユーチューバーなどのエピソードが示す、出羽三山の持つ普遍的な価値。

- 修業体験プログラムの多様性や即身仏の存在、死と再生の巡礼体系など、他の修験道にはない特徴。

- ユネスコ食文化創造都市としての精進料理や在来作物などの食文化、豊かな自然資本も登録要素となりうること。

- 世界遺産登録を目標とすることで、地域住民の再認識や連帯を強めることができること。

- 市長の見解: 世界遺産登録には長期にわたる準備と多角的な検討が必要であり、文化財の保護措置や他との差別化など課題があることを認識しています。まずは庁内で勉強会を行うなど調査研究に取り組むとの考えを示しました。

-

提案理由:

2. しな織り

- 現状と課題: 鶴岡市関川地区のしな織り(国の伝統的工芸品「羽越しな布」)は、担い手の不足と生産者の高齢化により存続の危機にあります。組合員は設立当初の48名から29名に減少し、特に糸づくりに携わる人が減少しており、需要に見合った供給ができていない状況です。

-

提案:

- 担い手育成: ベテランの織り手を「伝統工芸士」や「しな織りマイスター」として認定し、指導者としての収入を確保。その指導の下で技術を学ぶ市民向けの研修プログラムを設ける。

- 新たな担い手の確保: 国の地域おこし協力隊制度を活用した「令和の織姫研修生」制度や、副業・兼業としての「マイクロしな職人制度」を導入する。

- 販路拡大: 東京青山にある「伝統工芸青山スクエア」での展示販売を提案。

- 温海庁舎支所長の見解: 高齢化や担い手不足は重要な課題と認識しており、市では「地域まちづくり未来事業」の補助金などを活用して後継者育成や技術研修会への支援を行っています。今後も、本市唯一の伝統的工芸品であるしな織りを後世につなぐため、産地と連携して課題解決に取り組んでいくとしました。

3. 庄内自然史博物展と月山ゾウ

-

庄内自然史博物展: 昨年度、庄内地域で初となる山形県立博物館との共催事業として開催されました。

- 成果: 期間中約600人が来場し、9割以上が「よかった」と回答するなど高い評価を得ました。県立博物館に足を運ぶことが難しい市民にとって貴重な機会となりました。

- 今後: 県に働きかけ、今後も同様の機会を設けていきたい考えです。

-

月山ゾウ: 1995年に旧朝日村田麦俣地区で化石が発見された約1600万年前のゾウ。2025年で発見から30周年を迎えます。

-

提案:

- 新朝日庁舎などの公共スペースでレプリカや資料を展示する。

- 発掘の地に看板を設置し、広報などで周知する。

- 専門家を招いた市民向けの講演会を開催する。

- 朝日庁舎支所長の見解: 新朝日庁舎のデジタルサイネージを活用し、発見30年を紹介する予定です。また、今後開催される古代ゾウをテーマにした企画展の機会を捉え、講演会も実施する方向で検討します。

-

提案: