ドイツは4/15、脱原発達成。日本は原発回帰!?

日本のGX法案は岸田GWX(GreenWashing Transformation)だ!

絶対廃案!2023.5.18 参議院議員会館前 首相官邸で吠える!

ドイツは4/15、脱原発達成。日本は原発回帰!?

〜持続可能な社会に逆行する日本〜

持続可能な社会には定義がある!それに背く日本政府。

ドイツ経済誌HANDELSBLATT より。

https://www.handelsblatt.com/…/atomkraft…/29066852.html

ドイツ、フィリップス原発の廃炉(ドイツ在住の友人より入手)

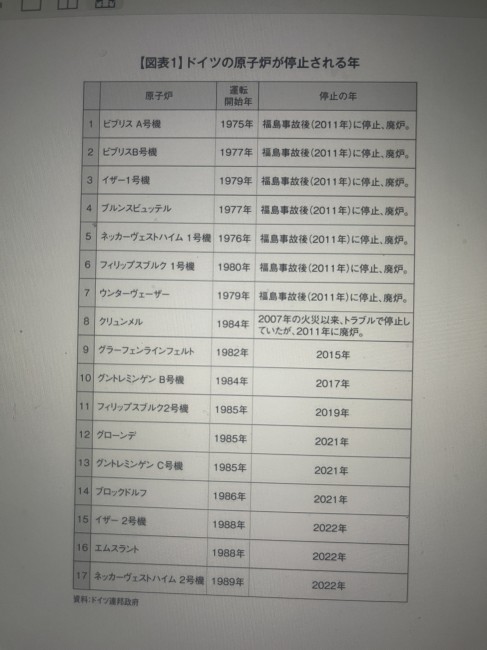

ドイツの原発地図。38基あった原発がゼロに。メルケル政権時には16基稼働、1基停止で、政権、連邦議会が2022年末に脱原発を決定し、行動しつづけてきた。

https://taz.de/Geschichte-der-Anti-AKW-Bewegung/!5924964/ より引用

2023年4月15日、ドイツが脱原発達成。

それに対して日本はGX法案で原発回帰?

改めて、持続可能な社会の羅針盤を共有する必要性を感じました。

かつて38基、原子力発電所があったドイツ。メルケル政権の時にあった福島第一原発の事故の際は16基が稼働、1基が休止していました。当時の政権、国会は2022年末に脱原発を決定。ウクライナ侵攻でちょっとだけ延期になりましたが、大方針は変わらず、この2023年4月15日に脱原発。38基あった原発がゼロになります。(地図)

それに対して日本は? まさかの原発再稼働、原発新増設、原発回帰路線にまっしぐら。4月10日現在、国会審議中の「GX脱炭素電源法案」(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの)を成立させると、原発回帰を現実化してしまいます。

「脱炭素社会」を念頭に掲げているものの、その表紙をめくれば原発回帰を確固とする、GX関連法。

なぜ、福島第一原発のメルトダウン、爆発事故を起こした当事国の日本がこんな有り様なのか。ある有識者からは、ドイツでは国会に「倫理委員会」が設けられ、熟議がおこなわれていた。日本では「倫理委員会」などは設けられることがなく、ドイツのような議論が全くおこなれていなかったからではないか? とのご意見を伺いました。

→調べてみました。福島第一原発事故を受けて、メルケル首相やドイツの国会(政治)は如何に動いたか?

熊谷 徹. 脱原発を決めたドイツの挑戦 再生可能エネルギー大国への道 (Japanese Edition) より。抜粋。

それまで原子力擁護派だったアンゲラ・メルケル首相は、事故の深刻さに強い衝撃を受け、原子力批判派に転じた。彼女は、連邦議会で行った演説の中で「福島事故は、全世界にとって強烈な打撃でした。この事故は私個人にとっても、強い衝撃を与えました」と述べた上で、次のように語った。

「福島原発で、事態がさらに悪化するのを防ぐために、人々が海水を使って原子炉を冷却しようとしていると聞いて、日本ほど技術水準が高い国でも、原子力のリスクを安全に制御することはできないということを理解しました。(中略)福島事故は、私の原子力に対する態度を変えたのです」。

メルケルは、原子力発電の安全性についての自分の見方が甘かったことを、国民の前で告白したのだ。メルケルをはじめとして多くのドイツ人は、日本に対して「ハイテク大国」というイメージを抱いていた。そして一九八六年のチェルノブイリ事故は、技術水準が低い社会主義体制の国だから起きたものであり、西側の先進工業国では起こり得ないと信じていた。だがボロボロに崩れ落ちた福島第一原発の建屋の映像は、彼らの確信を粉みじんに打ち砕いた。

メルケルは直ちに行動を開始する。

当時ドイツでは、一六基の原子炉が動いており、一基が二〇〇七年のトラブル以来停まっていた。彼女は福島事故の四日後に、一九八〇年以前に運転を始めた七基の原子炉を即時停止させた。

【原発の素人の意見の方を重視】

そして政府は二つの委員会に提言を求めた。

一つは、原子炉安全委員会(RSK)。メルケルはRSKに対し、一七基の原子炉全てについて「ストレステスト」を実施するよう要請。地震や洪水、停電、航空機の墜落などについて、原子炉がどの程度の耐久性を持つかを調べさせた。

RSKは2011年5月14日に鑑定書を政府に提出したが、原発を安全上の理由から直ちに廃するべきだ」とは1行も書かなかった。むしろRSkは、「ドイツの原発は、航空機の墜落を除けば、洪水や停電などに対して比較的高い耐久性を持っている」と結論づけた。鑑定書は、「ドイツの原発では、停電と洪水について、福島第一原発よりも高い安全措置が講じられていると述べているのだ。

メルケルが重視したのは、RSKの鑑定書ではなく、福島事故後に招集した「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」の提言書の方だった。彼女は、福島事故後に「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」を招集し、文明論的な見地から、将来ドイツがどのエネルギー源を選ぶべきかについて提言するよう求めた。委員会のメンバー17人は、社会学者、哲学者、カトリック教会の幹部であり、原子力技術の専門家や、電力会社の関係者はひとりも加わっていない。電力会社の社長や業界団体の代表は、公聴会で意見を述べたが、提言書の作成にはタッチしていない。倫理委員会は2ヶ月間で「ドイツのエネルギー革命・未来のための共同作業」という提言書を作成し、政府に提出した。

この中で倫理委員会は「福島事故によって、原子力発電のリスクは大きすぎることがわかったので、一刻も早く原発を廃止し、よりリスクが少ないエネルギーによって代替するべきだ」と勧告した。

そして、福島事故後に停止させた7基の原子炉と、トラブルのために止まっていた原子炉1基は再稼働させずに廃炉にし、残りの9基についても2021年までに停止させるよう求めた。倫理委員会は、原発の停止と他のエネルギー源による代替が予定通り進んでいるかどうかを監視させるために、連邦議会で「エネルギー革命担当議員」を新しく任命し、脱原子力のモニタリングを制度化するよう提言した。

【わずか4ヶ月で脱原発の日付を確定】

メルケルは倫理委員会の提案をそのまま実行に移す。

提言書発表後の6月6日、原発の全廃を閣議決定。最終稼働日を2022年12月31日に決定。連邦議会は2011年6月30日、遅くとも2022年12月31日までに原発を完全に廃止することを決定。620人の議員のうち、513人が賛成した。83% 法案は7月8日参議院も通過。ドイツは福島事故から4ヶ月で「原子力時代」の最終日を確定した。

以下、熊谷 徹. 脱原発を決めたドイツの挑戦 再生可能エネルギー大国への道 (Japanese Edition) 掲載の図表。

これこそ、意義のある政治主導と改めて思いました。そして明確に2022年12月末に廃炉するという目標を決め、バックキャスティング・アプローチで実行してきた。その結果がこの2023年4月15日の脱原発ということのようです。見事な政治といわざるを得ません。

これはドイツのエネルギー転換策「エネルギーベンデ(Energiewende)」を後押ししたとされる映画「第四の革命」鶴岡のマチキネで上映しました。

冒頭、エネルギーベンデの貢献者 政治家 ヘルマンシェーアが出ています。

カールフェヒナー監督から 日本へのメッセージ 「この映画は日本のためにつくったような映画だ」草島撮影

さて、爆発、メルトダウンと史上最悪、チェルノブイリよりも酷い原発事故を引き起こした日本政府、特に自民党は、当時こそ「今後は原発にできるだけ頼らない社会に」などと言及していたが、今、原発再稼働、新増設と、推進一色の様子。原子力ムラと呼ばれていた政官業学の利権構造が復権してしまっています。

フクイチの事故から未だ12年しか経っていないし、原子力緊急事態宣言は未だ解けていないのに、なんと言うこと!でしょうか。

原発事故を経験した政府、我が国は、「持続可能な社会」「サステナビリティ」の観点が曖昧なまま、何を指針に歩み出すべきか。それを真剣に考えてこなかった。脱原発という、本来あるべき方向性が、全くコンセンサスできていなかった。ということでしょうか。

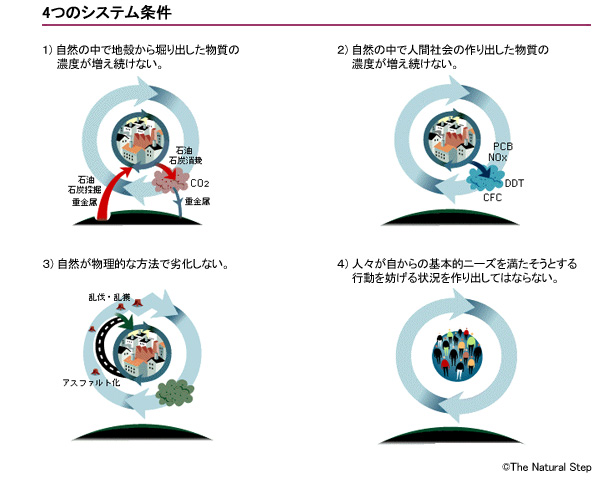

私は、特にダム開発問題を通じて公共事業の問題に直面し、そもそも、未来にとって、どのような開発のあり方がいいのか考え続けていて、更に、エネルギーの今後の事を踏まえつつ、持続可能な開発のあり方を熟考していく中で、スウェーデンの環境NGO、ナチュラルステップ NaturalStep の持続可能な社会の定義に出会いました。

ナチュラルステップ日本代表の高見幸子さんとお会いしたのは神戸で阪神淡路大震災の支援活動をしていた時、1995年の事。その後、鶴岡に戻り1998年、月山ダムの問題に直面しながら、なぜダムがダメなのかを考え続けてきました。そして、改めて高見さんにナチュラルステップの事をお伺いし、基礎講座、アドバンスド講座を学び、会員となり活動しました。なぜダムがダメなのか。ナチュラルステップ的に一言で言えば、「持続可能じゃないから」という事になります。

2008年にはドキュメンタリー映画の鎌仲ひとみ監督とともに、高見さんがいらっしゃるストックホルムを訪れ、スウェーデンの持続可能な都市を巡るツアー、世界エコ自治体会議に参加。カールヘンリク・ロベール博士、マンフレッドマックスニーフ博士、当時施策の柱にナチュラルステップを取り入れていた、カナダのウィスラーの市長をはじめ、世界中から集まった自治体議員や首長らと3日間のワークショップで語り合いました。参考:sekom(スウェーデンエコ自治体会議) その後、2009年から2年間、東北大学生態適応グローバルCOEの講座を受講し生態学専攻の院生の皆様と学びあっていました。

迷った時の羅針盤がこの4つのシステム条件。ということはエコ自治体会議などに集う人々の共通認識でした。この4システム条件に照らして考えれば、「原発」は4条件どれにも違反という政策ということになります。

ナチュラルステップ 4システム条件

以下の4項目に加担しない。

1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。

2)人間が創り出した物質の濃度が増え続けない。

3)自然が物理的に劣化しない。生物多様性の尊重

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしない。

基本的なニーズ :「生計」、「保護」、「愛情」、「理解」、「参加」、「怠惰」、「創造」、「アイデンティティ」、「自由」の9つ。 マンフレッド・マックスニーフ博士(チリ 経済学)

参考 牧原ゆりえ サステナビリティの普遍で不変な9つの基本的ニーズ

●私は、現在の日本国憲法は、国民が4)を満たすための要件を定め、政府、政治家、公務員の立法、行動を規定していると考えています。

原発は、持続可能な定義4つ全てに反します。

持続不可能なエネルギー源です。

1)ウランは採掘自体に先ず問題があります。又、石炭、石油と同様、地殻から掘り出す物質そのものであり枯渇性。1)に抵触します。

2)原発は事故の際には大量の放射能を拡散。ウラン採掘時から、原発の通常運転時でも自然界に、放射能を拡散します。放射性廃棄物は現在処分することはできません。2)に抵触します。

3)ウラン採掘において、採掘現場で自然破壊がおきています。運転時、事故時でも放射能汚染で自然や人間生活を破壊します。3)に抵触します。

4)事故の際には、集団移転を強いられるなど、住まいまでも奪われる事を日本でも体験しました。又、原発が近くにあるだけで、特に日本において地震、津波があるため、住民が不安です。人々の安心が脅かされることは4)に抵触します。

通常運転でもウラニウムの採掘から、原子力発電所の運用まで、又、事故があった際は除染、廃炉まで現在も続く福島第一原発で6000人、チェルノブイリなど被曝労働を強いられます。人権侵害を伴う労働と言っていいと考えられ、4)に抵触します。

また、住民のコンセンサスなく稼働することも市民の参画ができていないために4)に抵触します。

如何でしょうか。この解説は以下のe-ラーニング用の動画などがあります。ご紹介します。

Natural Step の4基本原則を伝えています。

2分でわかる編

過去の過ちを同じように繰り返すとすれば、、。

日本語で「持続可能な発展 サステナビリティの定義」→ とてもよく分かりやすいです。

持続可能社会を阻む4根本原因

持続可能なエネルギーは安全で安い、再エネ。風力発電と太陽光パネルの普及が2強の方策です。

再エネは、持続可能な定義 1)と2)についてはクリアします。しかしながら、3)と4)には場合によっては、抵触します。

4MW級以上の陸上風力発電は、わが鶴岡市内には、風車騒音の関係や自然保護の観点から無理です。特に水鳥の国際的保護地区として重要なラムサール条約湿地の2kmに6MW風車は、鳥類に甚大な影響を与えかねません。3)に抵触します。又、4MWであれば最低限2Kmの隔離距離が必要とされる4MW級風車は健康リスクが高いとされ、)と4)に抵触します。また、遊佐や酒田、秋田由利本庄など、離岸距離が0から2kmなどという洋上風力発電は、渡り鳥のルートに影響したり、沿岸海域の魚類、海洋哺乳類へ影響を与えかねないというリスク。3)と4)風車騒音、景観破壊というリスクから、アウトです。

洋上風力発電としては、22.2km以上沖に建設する「浮体式洋上風力発電」が持続可能な道であると考えます。

2023.4.20 山形県への公開質問状の提出と会見

太陽光パネルも、森林を切り開いてつくられるメガソーラーは3)と4)に抵触します。屋根上へのソーラーはまだまだ普及が可能。農地の上に展開するソーラーシェアリングもまだまだ可能。更に今、高層ビルなどのガラス面を透過型ソーラーパネルにするなど、技術が進み、効率もどんどん良くなり、価格も下がってきています。小規模分散型で大量に普及させることによって、また、スマートメーター、蓄電地の普及によって、更に効率良く電気を供給できるようになると考えます。

又、バイオマス発電についても、地域の林業でのC,D材など副産物をカスケード利用で使う分には問題がないのですが、特に輸入材を使っての火力発電所での混焼、専焼は、本末転倒。大規模森林破壊を伴い、3)と4)に抵触し、持続不可能です。

送配電についても原発優先になっていて再エネの普及を拒んでいるという実態も未だあるようです。こうした、再エネ普及を阻んでいる障壁を取り除き、生物多様性、人への影響、景観への影響を踏まえつつ、国策として重点投資していくことが、持続可能な道と考えます。

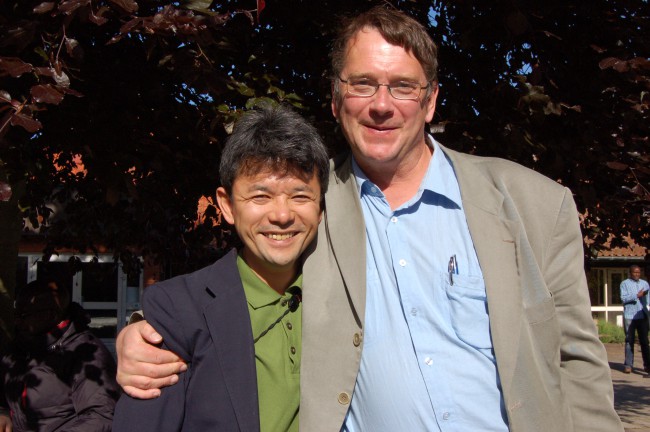

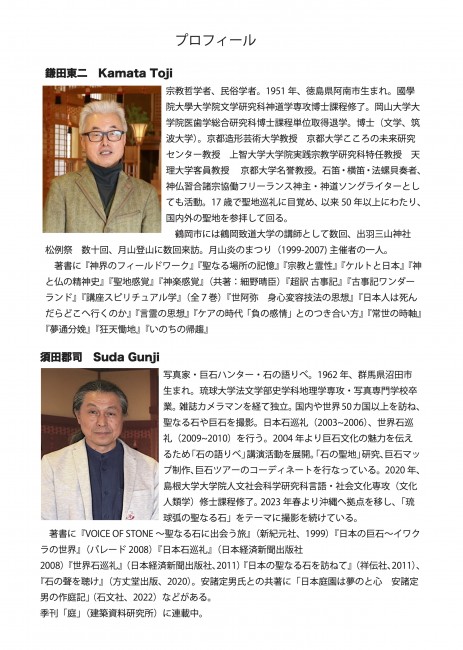

NaturalStep カールヘンリクロベール博士と

マンフレッド・マックスニーフ博士を囲んで。NaturalStep-J 高見幸子氏 Sustainable Sweden レーナリンダル氏 鎌仲ひとみ監督 足立直樹氏 responseability 上田壮一氏 Think the Earth 第1回国際エコ自治体会議@ヘルシンボリ sweden

草島 12年前 鎌仲監督と一緒に登壇したBE GOOD CAFE エコビレッジ国際会議の時のインタビューより

原子力発電の問題についての動画資料

小出裕章さん 京都大学 助教 2023.1.21

原子力ロビー

Natural Step 2008 年 世界エコ自治体会議@ヘルシンボリ スウェーデンで聴講した映像です。撮影 草島進一

カールヘンリク・ロベール博士

マンフレッド・マックスニーフ博士

2013年 鶴岡に初めてISEPの飯田哲也さんを招いての講演会

今観ても、原発のおかしさ、再生エネルギーのシフトの正統性。変わっていません。

映像にでている 故、井山武司先生のご功績に感謝、ご冥福をお祈り申し上げます。

岸田GWX (Green Washing Transformation) 法案は廃案に!

2023.4.26 原発推進の GX法案が衆議院 賛成多数で経済産業委員会を通過しました。

採決前に菅直人 元総理と共産 笠井議員が討論。

4.27 衆議院本会議 山崎 誠 笠井 亮議員が反対討論

4.20 GXについて 参考人 自然エネルギー財団 大林ミカ氏の見解 「公正な移行」「世界の潮流と日本の問題」など

原発は地球温暖化防止に役立たず。Don't nuke the climate 米国

「原発ゼロ」を訴える小泉純一郎 元総理 講演 @新潟 魚沼市2018 草島撮影

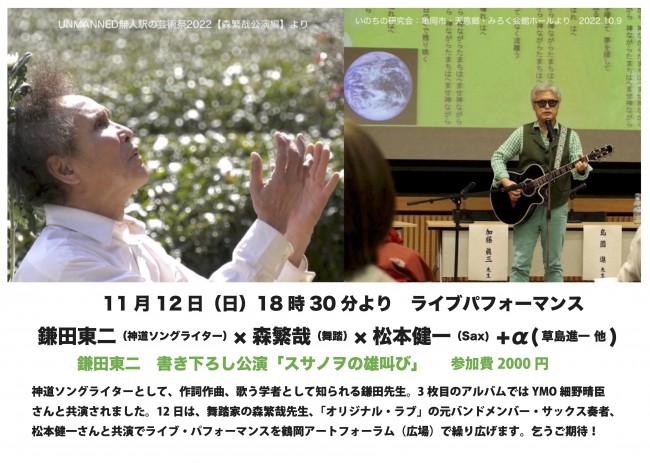

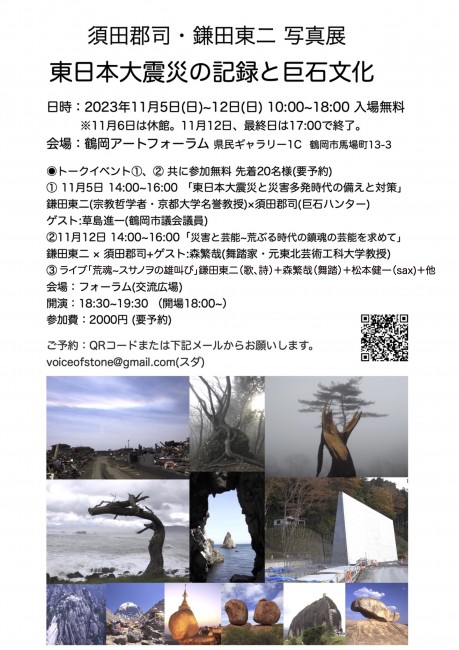

須田郡司・鎌田東二 写真展とライブ!

11月12日(日)【荒魂ースサノヲの雄叫び】大成功!

公演アーカイブ映像 4K

別角度から HD

舞踏:森繁哉

脚本・歌・石笛・横笛・法螺貝:鎌田東二

テナーサックス 尺八 :松本健一

ジャンベ:佐藤暁子

ブルースハープ・ディジュリドゥ:草島進一

伝説の野外フェス「月山炎のまつり」(1999−2007)以来の歌声が、久々に鶴岡に響きました!ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!

鎌田東二先生 絶体絶命・遺言ライブ 2023年7月8日 大阪・中津@Vi code

月山賛歌2023 11/5のトークのエンディングより。

須田郡司、鎌田東二 写真展は5日から12日までの6日間、200人以上の方々にご覧いただきました。ありがとうございました。

須田郡司さんの巨岩の写真は、週刊現代 2023.11.4号「奇岩伝説」としてカラー8P 大特集されました。GOOD タイミング!

須田さんによる解説映像

須田・鎌田 写真展 オープニングトーク11/5 ゲスト草島進一

「災害多発時代の備えと対策」2023.11.7 @鶴岡アートフォーラム 鎌田東二×須田郡司×草島進一

1998年より20年来、ご指導を頂いている 鎌田先生との出会いと、私、草島進一の原点をお話させていただきました。

お詫び 草島プレゼン中 「T・K・B」は、トイレ・キッチン・ベッド(テント)の誤りです。訂正します。

須田・鎌田 写真展 トーク 11/12 ゲスト 森繁哉

災害と芸能「荒ぶる災害の時代に備えて」

鎌田東二 京大名誉教授 松尾芭蕉の奥の細道 の「奧」は、湯殿山である。

須田・鎌田 東北フィールドワーク 11月6日ー11日

草島進一 撮影映像

東北フィールドワーク 11月6日〜11日

鎌田東二先生 撮影映像

第5日 戸来村キリストの墓、大湯環状列石 2023年11月10日

第6日(最終日)田沢湖御座石神社、鏡石、十六羅漢、丸池、ライブリハ 11月11日

10月12日 演目

「荒魂~スサノヲの雄叫び」

2023年11月12日 鶴岡アートフォーラム公演

出演者:

舞踏:森繁哉

脚本・歌・石笛・横笛・法螺貝:鎌田東二

テナーサックス 尺八 :松本健一

ジャンベ:佐藤暁子

ブルースハープ・ディジュリドゥ:草島進一

第一章 悲と旅 約10分 詩の朗詠:「悲の岬」1・2 +歌12 サウンド

「悲の岬1」

月光は黄泉路を越えてきた。満月を串刺しにしたまま血を舐めている処刑台の山猫は何に向かって吼え ているのか。月夜に還ってゆく何処の島がある。故郷への道は塞がれたまま魂の難民は国境線で不安と 恐怖の夜に怯える。全世界を覆う電脳もこの怖れの暗渠をほぐすことはできない。絶対零度の深海闇夜。 癒しなどどこにもないのだ。救いがあるとすれば無力に震える独りの夜を無為に過ごすのを見届ける自己 があることのみ。深遠を呼び覚ますモノが存在するとしたら黄泉路を越えて自己を突き通す無限遠点の まなざしと意思を植えつけたこと。超越の波動が悲の受精卵を苦の岬から突き落とす。満月に向かって 悲しく聳え立つ母之理主よ応答せよ応答せよ応答せよ!

歌1:「探すために生きてきた」

探すために生きてきた 道を求めて生きてきた 夢を求めて生きてきた 愛を求めて生きてきた

12345678910 果てしない 12345678910 切りがない 12345678910 とめどない 12345678910 道がない

探すために生きてきた 探し求めて生きてきた 時を求めて生きてきた 闇を潜って生きてきた

12345678910 果てしない 12345678910 切りがない 12345678910 とめどない 12345678910 終わらない

探すために生きてきた 探し求めて生きてきた

路を求めて生きてきた 夢を求めて生きてきた

12345678910 果てしない 12345678910 ときがない 12345678910 あてがない 12345678910 みちがない

探すために生きてきた 探し求めて生きてきた 夢を求めて生きてきた 闇を潜って生きてきた 探すために生きてきた 探し求めて生きてきた 夢を求めて生きてきた 闇を潜って生きてきた

歌2:「泥の鳥ブルース」

身を切るような鋭さを自分に向ける 身を断つような悲しさに我を失う 俺にかまうな 捨て置け あめつちよ

遠さにあこがれる自分にあきれる 近くにいる君を傷つける自分を恥じる 俺は荒ぶる泥の神 ちちははよ

生れてきてから愛されたことがない 死のうとしても死ねない自分を哄う 俺は飛べない泥の鳥 しらとりよ

恋をしても飛べない自分を呪う 怒りの火山に身をゆだねて死にたい 俺は廃墟のガラクタだ 富士やまよ

生れてきてから自分を壊したことがない 一度たりと自分を超えたことがない 俺は飛びたい泥の鳥 始祖鳥よ

生れてきてから自分を壊したことがない 生れてきてから愛されたことがない Ahu Ahu

詩の朗詠:「悲の岬2」

愛を求めて生きてきた 愛を求めて生きてきた

深い夜の瞳の底でアンテナは疼いた。音信絶対不能の音源を逆探知したが事切れてしまった悲劇的な 預言者を弔う。耳孔の奥でトマトが潰れマグネシウムの閃光が散らばった。神父は手旗信号を使って必 死の面持ちで十字を切ったが誰も気にせず通り過ぎた。夜空を染める無関心と迸る涙のような流星。帰 って来い。暗号解読が遅れたため避雷針が裂けて粉々に砕けた。もう一歩も先に進めない。三歩退いて 倒立したまま巫女は緋袴を翻して昏睡した。懐かしさこそ誘惑の手口なのに。忘れるな。未来を覗く窓が 指揮棒で激しく割られていた。空に向かって牛乳を撒き散らした。ハレルヤを叫びながら白色驟雨に撃た れ南十字星に内臓を鷲摑みされたまま遠くの遠くまで嘆きの河を渡って往く。その日始祖鳥は翔ぶ空を 切なく探した。

第二章 スサノヲの雄叫び (詩の朗読を中心に + サウンドインプロビゼーション) 約20分

死

すべては妣の死から始まった いのちの女神 イザナミの妣の死から

ゆくりなくも 天上の神々は使命した このくらげなすただよへるくにを修理固成せよ と

ゆえに イザナギ イザナミは めおととなって みとのまぐはひにより 国生みをした

ひるこ

水蛭子

あはしま

淡島

あはじのほのさわけのしま

淡道穂狭 別 島を皮切りに

い よ ふたなのしま

伊予の二名島

あ め の お し こ ろ わけ みつごのしま

天之忍許呂別てふ隠岐の三子島

つくしのしま

筑紫島を産んだ 伊予と筑紫は 身一つにして面四つの島 だった

おほやまととよあきつしま

そのあとに 天御虚空豊秋津根別てふ大倭豊秋津島を 産んだ

これら 最初に生まれた八つの島々を合わせて 大八島国 と名付けた

あ め ひ と つばしら い き のしま

つづいて 天比登都柱てふ伊伎島

あ め の さ で よ り ひ め つ しま

天之狭手依比売てふ津島

さどのしま

佐度島を 産み

あまつ み そ ら とよあき つ ね わけ

おも

そして大妣イザナミは この大八島という大きな八つの島々のまわりに さらにまたたくさんの小さな島々を産んだのだった

そして 石の神 風の神 海の神 木の神 山の神 野の神 など

ありとあらゆる 山川草木 海 山 風 土の

天地の間にある神々を産み

最後に 火之迦具土神を 産んだ

そのため みほとが焼かれ 病み衰えて 黄泉の国に神去った

大妣イザナミは最初にヒルコ 最後にカグツチを産み その病み衰えたからだから 鉱物や土や水の神々をこの世にもたらして 黄泉の国に去っていったのだった

いのちの大妣イザナミは 産みに産んだそのはてに 死に至ったのだ すべてはここから始まった

悲

水に始まり火に終わる大妣イザナミのはたらきのおおいさに涙する

大妣の悲 それは 夫イザナミの無理解と非道な仕打ち 見ないでと頼んだ わがからだを見られてしまった その辱と 穢れたものを見るかのような夫のまなざし

いのちの行く末をおおらかに見とどけることができたなら 死もまた穢れなどではなく いのちの変容のかたちなのだと やさしく受け止めるまなざしが生まれていたら 吾が悲しみと痛みはこれほどのものではなかった

大妣はそう感じていたはずだ そのことに 父イザナギは気づかなかった

彼は わが身が穢れに触れたと思い 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で

ひ の かぐつちのかみ

禊祓をしたのだった

そして その禊祓の最後の最後に生れたのが 吾だった

父イザナギは 最後に左目を洗って 姉アマテラスを 右目を洗って 兄ツクヨミを そして 最後に鼻を洗って 吾 スサノヲ を生み成したのだった

父イザナギは

この禊祓から生まれた子神たちの最後の三柱を

みはしらのうづのみこ

とくに 三 貴子と名付けて 尊んだ

だが それゆえに

だが そのために

吾は 父を許せなかった

母の思いと愛を踏み躙って 独り善がりな清らかさの中に浸りきっていた父を

父よ あなたは あさはかだ 父よ あなたは ひとりよがりだ いつも そうだった おとこたちの 手前勝手はもうたくさんだ

俺は泣くしかなかった ただただ 泣き喚くしかなかった 啼きいさちるしかなかったのだ

おかあさ~ん おかあさ~ん おかあさ~ん と

母の痛みと悲しみを感じれば感じるほど それに気づかぬ父の無神経に腹が立った 何なんだ その自分勝手は そして その自分勝手を俺たちに押しつける

姉 アマテラスには 高天原

兄 ツクヨミには 夜の食国 吾 スサノヲには 海原を知らせ

だと?

大妣の悲しみにも気づかずに おもいをかけずに いたわりとやさしさをそそがずに

あなたの愛は独善的である いつも あなたの愛は独行的である つねに

妣は 耐えた 妣は 忍んだ そして 妣は 恨んだ

そんなうらみを あなたは世界にもたらしたのだ その責を取ってもらう

吾は啼きながら そのことを言い募っていたのだ 責め立てていたのだ

だが あなたは いっかな そのことに気づきもしなかった そして 吾を追放した 根の堅州国 妣の国に行ってしまえ! と

もちろん 吾は 根の堅州国 妣の国に行こうとした

だが その前に 姉にだけはわかってもらいたいと 別れを告げに行ったのだった それが 次なる出来事を生んだのだった

姉は吾を疑った 自分の国を奪いにきたのではないかと

まるで 何もわかっていなかったのだ 姉は 父と同じで 吾をただのわがままで粗暴なやつとしか見ていなかったのだ

父に見捨てられた母が深く傷ついたように 姉に見限られた吾も深く傷ついた

けれども そのことは 表沙汰にはしないで

うけひ

身の潔白を証明するために 宇気比をおこなった

ものざね とつかのつるぎ

姉は 吾が物実の十拳剣を取って 天の真名井の水で洗い 口中に入れ さがみに噛んで 息とともに吐き出し

三柱の女神を生み成した

た き り び め のみこと おくつしまひめのみこと

多紀理毘賣命 またの名 奥津島比売命

いちきしまひめのみこと さよりびめのみこと

やさかに まがたま みすまる たま

吾は 姉の物実の八尺の勾瓊の御統の珠を受け取って 天の真名井の水で洗い 口中に入れて さがみに噛んで わが息とともに吐き出し

五柱の男神を生み成した

市寸島比売命 またの名 狭依毘売命

た き つ ひ め のみこと

多岐都比賣 命

まさかつあかつかちはや ひ あ め の おし ほ みみのかみ

正勝吾勝勝速日天之忍穂 耳 神

あ め の ほ ひ の かみ

天之菩卑能神

あ ま つ ひ こ ねのみこと

天津日子根 命

い く つ ひ こ ねのみこと

活津日子根 命

く ま の く す び の かみ

熊野久須毘神

こうして ウケヒによって 吾は心の清らかさを あかしした

怒

だが おれの怒りは収まらなかった アマテラスよ なぜ おれを疑うのだ イザナギよ なぜ 母の悲しみを分からぬのか おれはおまえの 三貴子の一人などではない

おれは 母の子だ おれは 俺だ おまえの子ではない

おれの怒りは怒濤となり噴火となり爆発散乱した すべてのものを破壊する すべての神を破砕する

すべてのいのち破爆する

おさまらぬ おれの こころは おさまらぬ おれの からだも おさまらぬ

なぜだ なぜだ なぜだ なぜ なにも わからんのか

おれは 暴れに暴れた 田んぼを破壊した 畑を毀した 畔も 土手も 何もかも

反吐を吐いた

大嘗殿に糞をした

忌服殿に血だらけの馬を投げ込んだ

天の班駒を逆剥ぎに剥いで

皆殺しにしたかった 破砕し尽くしたかった 誰もかも 何もかも どこもかしこも

アマテラスは おれを怖れた そして 逃げた 逃げ隠れた 天の岩戸に

おれは それをも破壊し尽くしたかったが 天上の神々は おれを閉じ込めた

そして 神集いして 祭りをおこなった アメノフトダマは神籬を捧げ

アメノコヤネは祝詞を奏上し アメノウズメは手に笹葉を持って踊りに踊り神楽を奏して神憑りした

胸乳が露わになった ホトが露わになった

あめ ふちこま さか

それを見て 神々が笑った 花が咲き誇るように笑った

そのとき ひかりがさした 光が戻った 光が甦った アマテラスが顔を出した

あはれ あなおもしろ あなたのし あなさやけ おけ!

天晴れて 光が射して 面に当たって 白光りして

おのずと手が伸びて みなともにゆれにえゆれ おどりにおどり なびきになびいて おけ となる

おけ おけ おけ となる

世界に光が戻り いのちが息を吹き返した

いのちは甦ったが 俺は追放された

髪の毛を切られ 髭を切られ 手足の爪を剥がされ

あらゆる罪穢れを背負わされて 身も心も魂も剥き出しにされて 追放された

地の果て この世の涯 涯の果てまで

流

だからおれは ながれ 流れて 流浪する 漂流する

かつて 海原を治めよ と命じられたおれが

七つの海を 流され 漂流し 地の涯 この世の果てまで 経巡った

どこにも おれの居場所はない 休む場所はない 憩いの地はない

どこからも 拒絶されて 宿無しの 独り旅 還るところのない 漂泊 流浪

ただ 荒れ果てて すさみきって ながれゆくまま

そして その流れゆくままに 行き当たったのが 出雲の地だった

いづも いつも いづるも

いつ 思い出しても 愛惜の思いに揺れる

出雲の斐河に至った時 上流から箸が流れてきた そこに 誰かが住んでいる

おれは 駆け上った 上流に

ほどなくして 粗末な小屋を見かけた 泣き声が漏れていた

どうしたのだ おまえたち 何を泣いているのだ

毎年この時期になるとやってくる ヤマタノオロチが 最後に残った八番目のこの娘を食い殺しにやってくるのです それが つらくて 泣いているのです。

泣いているのは 三人 あしなづち てなづち くしいなだひめ

じつは おれは これまで そのヤマタノオロチとやらと同じであった 食い殺し 斬り殺し 叩き殺し ありとあらゆるものを 破壊尽してきた それが おれだった

だが そのおれが おれのかつてのおのれのようなヤマタノオロチを退治して見せよう そやつは おれにしか倒せぬからな

ヤマタノオロチを殺すことができるのは ヤツの分身でもあったおれだけだ

おれは策略を施した 八頭八尾の八岐大蛇に 八つの甕に なみなみと酒をそそぎ 酒精をプーンと匂わせて ヤツをおびき寄せ ぐでんぐでんに 酔っぱらわせて のびてしまったところを 叩き切る

おれの策略は奏功した まんまとおれの仕掛けた罠にはまった

かわいそうだが 姫たちを救わねばならぬ そのためには アヤツを殺さねばならぬ 両立は 無い

殺すか 殺されるか 喰うか 喰われるか どちらかしか ない

さいわい おれは 生き残った いのちながらえた 人救いを果たして

クシナダのヒメよ 美しいクシナダヒメよ おれとともに 生きてくれ おれとともに 生きてゆこう この ヤマタノオロチを倒した 八雲立つ 出雲の地で

こうしておれは 勝鬨を上げ 心の底から晴れ晴れとした思いに満たされ 思いのたけを歌にした

歌

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに

八重垣作る その八重垣を

たくさんの雲が立ち上ってくる その八雲立つ出雲の地で 愛するおまえとともに住む愛の御殿を造り その愛の住処で 常永遠に 愛するおまえと過ごしていこうぞ

おれは 吾が心清々しと大声を挙げて 歌をうたった おれの歌は 八雲の歌 出雲の歌 八重垣の歌だ そしてそれは 八岐大蛇の鎮魂歌であり 母の鎮魂の歌である

母の痛みと悲しみを背負い切れずに 暴れに暴れ 壊しに壊し わめきにわめいてきたおれが 初めて 正調の調べを持った晴れの歌をうたったのだ

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに

八重垣作る その八重垣を

やー やー やー やー

それは いやさか のうたである やさか のうたである やーさか のうたである

うたでしか おれの心の晴れ間を言い表せぬ 心の晴れ真 心が晴れた 心は晴れた

ようやっと

妣よ 大妣よ

こうして 吾は いましみことのかなしみをほぐし 母の痛みと恨みを 解き放った

この天上にまで千木高知りて聳え立つ愛の御殿の歌で

母の恨みを 歌で溶かした

すべては妣の死から始まった

そして 最後に 歌が残った 死が 詩となった 死が 歌によって 史となった

おれの語りは 歌となる それこそが 海原を治める おれの道

海原は 歌原である

くらげなす漂へる大八島の国 葦原の中つ国 豊葦原の瑞穂の国よ

第三章 和魂・幸魂(約15分)

歌:1「僕の観世音菩薩」

ぼくの観世音菩薩

朝 扉を開くと 鳥の声が聴こえる 風のそよぎ 水のせせらぎ 光に満ちて しあわせをかみしめる ああ ぼくの観世音菩薩

ああ わたしの観世音菩薩

夕べ 扉を閉めて 闇の中に憩う

ろうそくを燈し 静かに語らう

やさしさにあふれ しあわせをかみしめる D―A-Dm-G D-A―G-D

ああ ぼくの観世音菩薩 ああ わたしの観世音菩薩

夜 魂を重ねて 夢の中に溶ける

いのちの声に 耳を澄ます

からだを寄せ合って しあわせをかみしめる

ああ ぼくの観世音菩薩

ああ わたしの観世音菩薩

ああ 南無 観世音菩薩 ああ ああ 観世音菩薩

2「神」

この苦しみの中に神が在る この悲しみの中に神が居る 神は森に住んでいるけれど 人の心の森にも住んでいる

この激しさの中に神が在る この慎みの中に神が居る 神は海に住んでいるけれど 人の心の海にも住んでいる

開け天地 吹けよ山河 つながれ天地 結ばれよ山河

この痛みの中に神が在る この静けさの中に神が居る 神は天に住んでいるけれど 人の心の天にも住んでいる

この喜びの中に神が在る この祭りの中に神が居る 神は祭りに現われるけれど 祈る心の中にも現われる

開け天地 吹けよ山河 つながれ天地 結ばれよ山河

歌3:弁才天讃歌 オンソラソバテイエイソワカ(8 回)

天の川清く流れ 地上に光の帯となって 緑の大地を育み 世界に夢の帯となって 心の絆を結ぶ

弁才天 輝け

弁才天 宇宙へ

弁才天 響かせ

弁才天 天翔ける オンソラソバテイエイソワカ(8 回)

天の星遠く流れ 地上に光の帯となって 魂の道を照らし 世界に虹の橋となって 国の境を超える

弁才天 あふれ出せ

弁才天 世界へ

弁才天 響かせ 弁才天 魂翔ける

オンソラソバテイエイソワカ(8 回) オーム

第四章:奇魂 (約10分)

歌1「銀河鉄道の夜」

この地球から見ると銀河は白い乳の流れに見えて夜空を彩る その夜 ケンタウルスの祭りでぼくは不思議な夢を見た 銀河の夜汽車に乗って星の世界を旅する夢だった

あの空の果てまで ぼくたち二人で まことのさいわいを探しに行こう

カンパネルラの星までぼくは旅をする カンパネルラの星からぼくは飛んでゆく

この宇宙の中で地球はいのちと苦悩に満ちた星として輝く その夜 銀河の渦の中でぼくは孤独な星となる いっしょに行こうと誓ったきみはどこにいるのか教えて 教えて

あの空の果てまで ぼくたち二人で まことのさいわいを探しにゆこう

カンパネルラの星までぼくは旅をする カンパネルラの星から独りで飛んでゆく

あの空の果てまで ぼくたちみんなで

まことのさいわいを探しにゆこう 探しにゆこう 探しにゆこう 歌2「神ながらたまちはへませ」

神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら

岩陰より滲み出して来る 水を探して 夢を探して 向こう岸にる 向こう岸に渡る

夢を開いて 夢よ開けと

あはれあはれ はへ あはれあはれ はへ

神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら

なけなしの夢が壊れて 行く当てもなく流離う 尽十方未来際 尽十方未来際

夢を開いて 夢よ開けと

天晴れ天晴れ はへ 天晴れ天晴れ はへ

神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら 神ながらたまちはへませ神ながら

祈りの言葉は死に絶えても 朝日の中で甦り咲く 尽十方未来際 尽十方未来際

夢を開いて 夢よ開けと

天晴れ天晴れ はへ 天晴れ天晴れ はへ

神ながらたまちはへませ神ながら

詩の朗読:「火伏の山」(=月山讃歌)

火伏せの山として知られる霊山 そは 火を隠し持つ聖山

人を寄せつけぬ険しさと激しさ けれど 人を魅了してやまぬ神秘

そこに どのような火が燃えているのか?

火を吐く恐竜のような荒ぶる山の烈火 赤い蛇体のように流れ落ちる溶岩 樹木を焼き尽くす山火事の火 悩める心を激しく焼き焦がす火 人と人との間にあたたかに灯る火

いろんな火があるのだ 多様な火の多様な顕われがあるのだ」

母は言った 災難が起こるから火打ち石を持て!

父は言った 災難を乗り越えるために火打ち石を打て!

吾は言う 災難を受け止めるために火打ち石を配れ!

汝は言う 災難の後を生きるために火打ち石を隠せ!

さまざまな火の処方がある中で 火伏せの山はそのどれにも生成変化する

そは 火を秘め持ちながらも 火を抑えることもできる山 火を鎮めるための天地の清水を満々と湛える山

そんな 火伏の山に わたしはなりたい

歌3「月山讃歌」フィナーレ

北の大地から天に向かって 月の山が聳え立つ 万年雪を頂いた峰が緑の田畑を潤す この天地に永遠なるもののしるしを刻んで この世界のいのちの絆を結ばしめる山

Holy Mountain Forever 我らが月の山 Holy Mountain Forever いのちのオリジン

人は死ねば皆魂になって 月の山に帰ってゆく この世の浄土に安らかな顔で月の山に還って往く

この天地に永遠なるもののあかしを結んで この世界のいのちに平和を約束する山 Holy Mountain Forever 我らが月の山 Holy Mountain Forever いのちのオリジン Holy Mountain Forever 我らが月の山 Holy Mountain Forever いのちのオリジン

平和主義国家から軍事国家への大転換に意義あり!

防衛費GDP2% 43兆円 て憲法違反では?

平和主義国家から軍事国家への大転換に意義あり!

閣議決定で戦後続いた平和主義国家から軍事国家へ舵を切った

憲法違反の岸田自民党政権を断固糾弾します。

外交重視の平和主義国家を堅持すべきです。

2023年3月23日、3月議会 の意見書に対する討論をおこないました。

戦後75年続いた平和主義国家から軍事国家に舵を切る

キシダ自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え! 2023年3月23日 討論

昨年12月16日の安保3文書の閣議決定に、前内閣法制局長官 阪田雅弘氏は「防衛政策の大転換」にとどまらず、ほとんどの国民が気付かぬうちに、75年間日本が守ってきた平和主義を廃棄する「憲法9条の死」だ。防衛費を対GDP比2%にまで増額すれば、我が国は、世界第三位の軍事大国になり憲法9条第2項は死文と化す。と断じておられ、私も全く同感だ。(岩波 世界)

半田滋さんは米国製旧型兵器等の爆買いに「ガラクタに大金をつぎ込んでいる」と指摘。(岩波 世界)

タモリさんは「新しい戦前になるのでは」と警鐘を鳴らした。 (徹子の部屋)

元、自民党 河野洋平衆議院議長は「この政策転換というのはあり得ない。解散・総選挙で国民に信を問う。というぐらい重要な問題だ。戦わないために何をするか、を深刻に考えるべき。」と言及。(TBS 報道特集)

戦後75年続いた平和主義国家から軍事国家に舵を切る岸田自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え!

この意見書は市民の命と財産に関わり新政クの「地方議会としてなじまない」は論外。

自民党ー新政ク、公明、佐藤久、小野、中沢が反対。市民の声(遠藤、草島)共産、市民フォーラム、SDGs鶴ケ岡、賛成少数で否決。

防衛政策大転換の説明責任と徹底審議を求める意見書 に対し、市民の声・鶴岡を代表し、賛成の立場で討論します。

昨年12月16日の安保3文書の閣議決定から、市民社会は大きく動いています。

日弁連をはじめ、弁護士、法律家の団体をはじめ、各種団体が反対、撤回を表明しておられ、安保関連法に反対する学者の会は、14、516人の学者、研究者が賛同しておられます。

いくつかの有識者の発言を紹介したいと思います。

岩波書店世界2月号 には、

前、内閣法制局長官 阪田雅弘(さかたまさひろ)さんの「憲法9条の死」、これは、「防衛政策の大転換「にとどまるものではない。ほとんどの国民が気付かぬうちに、75年間日本が守ってきた平和主義を廃棄するものだ。

という見出しの論文が掲載されました。

憲法9条が掲げた「平和主義」は、2015年に成立した、いわゆる安全保障法制によって、すでに危篤状態に陥っていたが、今般の国家安全保障戦略の改定によって、いよいよ最後を迎えるにいたった。誕生から75年。憲法9条が、その歴史的な使命を終えてその姿を消そうとしている。

●安保法制が施行されるまでは、自衛隊と他国の軍隊との最大の違いは、集団的’自衛権の行使など、国際法上許容されるものであっても海外での武力行使をしない、ということであり、これこそが我が国の「専守防衛」の真髄と呼べるものであった。この大きな柱をなくした後、憲法9条がなお法規範として保っているとすれば、自衛隊が攻撃的兵器をもたない。つまり、楯に徹するという一点においてでしかなかった。新たな防衛戦略に基づいて、自衛隊が十分な反撃能力を備えるに至れば、憲法9条は残されたこの最後の規範性をも失い、法規範としては価値のないものになってしまう。

●5年後の2027年度には防衛関連予算を対GDP比2%にまで増額するとし、我が国は、米国、中国に次いで世界第三位の軍事大国になる

高度のスタンドオフ防衛能力と有数の規模をもつ自衛隊について、「陸海空軍その他の戦力」ではないと誰が説明できるだろうか。この十分な抑止力が、周辺国の脅威にならないとは言い切れない。我が国が憲法9条に基づく特別の平和主義国家とみなされる余地はほとんど残るまい。

●今回の国家安全保障戦略の改定によって、憲法9条第2項は死文とかし、9条の規範性はほぼなくなることになる。

もしも、憲法9条の平和主義が時代にそぐわず、もはや戦力たらざる、自衛隊では、国を守ることが難しくなったと考えるならば正面からそのことを訴え、国民の決意と覚悟を求めるのが政治の王道である。憲法の規定に反する立法や施策を積み重ね、国民の誤信(ごしん)に乗じて、国のかたちを変えてしまう昨今の政治、法治国家の名を汚す(けがす)ものといわざるを得ない。

と断じておられます。私も全く同感であります。

阪田さんは、新聞のインタビュー記事でも「国会を見ていても、重大な憲法問題であるという根本的な議論がされていない」と嘆かれておられました。

●防衛ジャーナリストの半田滋さんは、「敵基地攻撃能力の保有は先制攻撃」となり、日本から攻撃を受けた相手国の反撃によって、日本が破壊的被害を受けかねない問題を指摘しておられます。また、防衛費増の要因は、米国製兵器の爆買いにあり、必要性が疑問視されるイージスアショア、米軍が廃棄を決めた旧型を3機629億円で購入した「グローバルホーク」、事故続きのオスプレイ17機 3600億円など、ガラクタに大金をつぎ込んでいると指摘しておられます。

又、タレントのタモリさんが、昨年12月28日のテレビ番組の徹子の部屋で

「あたらしい戦前になるんじゃないですかね」と警鐘を鳴らした事にも触れ、この「新しい戦前に向かって、日本はばく進している」と論じられています。

●来年度からの5年間で43兆円もの防衛費について、海上自衛隊のこうだ香田洋二(こうだようじ)元自衛官隊司令官は、「今回の計画からは、現場のにおいがしません。本当に日本を守るために現場が最も必要で有効なものをつみあげたものだろうか」「身の丈を超えていると思えてなりません」と懸念を表明されています。

●先日、3月1日、国会で辻元議員の質問がありました。トマホーク400発2200億円の使い方について、現状では、艦対地の能力しかないものに対し、防衛大臣が艦艇を撃てるような発言をし、防衛省が使い道がわからないまま、買うことを決めたのではないか。という疑いが生じています。

●存立危機事態対応での敵基地攻撃 それをアメリカと一緒にトマホークを打つ。と言うことに対して、岸田総理はなんら否定をしていませんでした。これも恐ろしい事であります。●とにかく聞いていて答弁が支離滅裂であり、国民として、こんな答弁で、誤魔化されてはならないと強く感じた次第であります。

元、自民党宏池会 河野洋平 元衆議院議長は、TBS報道特集で、このように話しています。

●70年前に日本は決心したんじゃないか。と、尊い犠牲を強いた上で今の繁栄がある。決してあのあやまちは繰り返しませんと何十年も言い続けてきて、この結果がこの政策転換というのは、あり得ないと思っています。

政策の転換は安倍政治だ。アベ政治というのは大変問題があった。全体の流れを先に作ってしまう。この手法は議会制民主主義の手法としてはちょっと違うのではないか。と私は思います。

しかしそうであっても、変化をさせようとするなら、もっともっとやるべきことがたくさんあったんじゃないか。

少なくとも国会で議論をする。あるいは、もっといえば、これをテーマに 国会を解散して、総選挙で国民に信を問う。というぐらい重要な問題だと思いますね。

戦後最大といってもいいかもわからない。国の性格を変えるという意味で、それをやるだけの信念というか、それだけの深い考えがあったでしょうか。

中国については安保関連三文書に「深刻な懸念事項」などとしておりますが、

中国とは、話合う必要がある。その努力をどれだけしたのか、と。外交関係でこの問題をテーブルにのせて、真剣に議論したことはあるか。私はそういう情報を聞いていない。

現状の倍の国防力の負担を国民にさせようという状況なら、どれだけその前に、外交的努力が行われたのか、問われなければならない。と思う。

●また、ウクライナ戦争後、世界の軍拡が広がる中で、日本のあるべき姿を問われると

反撃能力というのは明らかに武力による威嚇。武力を予算化しようとしている。これはどう説明をなさるのか、政治や外交の努力を抜きにして、ただ壁だけ建てていく、壁の隙間から鉄砲で相手を狙うというのは、私は安全だとは思わない。

日本の歴史的な事情、反省に基づいて、日本の置かれている立場を考えて、日本という国がやれる範囲、やるべきこと、やってはいけないこと。もう少しはっきりさせるべきではないでしょうか。

●戦わないために何をするか。ということを深刻に考えるべきだ。

と述べておられました。

●安保三文書の閣議決定、また世界第三位の軍事大国になる軍拡予算について、元内閣法制局長官の見解を踏まえれば「防衛政策の大転換に留まらす、戦後憲法9条の下で、75年築き上げてきた平和主義国家から軍事国家への大転換という実態なのであります。

現状の政府の説明は全く不足であり、国民を騙しているとしか思えません。

国会も通さずに閣議決定で決められる案件ではありません。先ずは撤回すべきであると考えます。

そして、しっかりと十分に国民に説明した上で、徹底した国会審議が必要だということはもちろんであり、この意見書願意そのものでありますが、賛同します。そして、私は、河野元衆議院議長が言及しているように、解散総選挙で真を問うべき重大な案件であることを付け加えたいと思います。

「戦後75年続いた、平和主義国家から軍事国家に舵を切るキシダ自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え! 」

改めてお伝えをしたいと思います し、

それから、この案件は市民の命と財産に関わる問題であり、地方議会としての意見書になじまないとする見解は、それこそ論外であることを付け加え、賛成の討論とします。

↓討論全体。

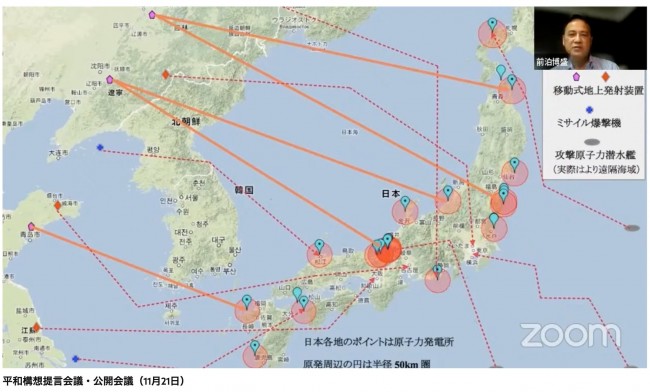

私は、以下、平和構想提言会議の 「平和構想」提言を支持します。

http://heiwakosoken.org/teigenkaigi/

勇ましく、一見カッコいい、抑止力論へのリアリティ。狙ったら狙われる日本の原発。平和構想研究会 公開会議映像より。戦争が起きないように外交努力をとことん尽くすのが政治。戦争が起きたら政治の出番はなし。命奪われるのは国民。どうやら明日、「国家安全保障戦略」●反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有●防衛費の大幅増●武器輸出の拡大 が閣議決定される見通しとのこと。

先制攻撃の即時決戦で勝利すると強行された真珠湾攻撃の末、どうなったのか?私達は歴史に学ぶべきであり、防衛費(軍事費)倍増などという憲法9条からの逸脱は許されない。12月15日

R5年 3月議会に提出された核禁条約批准を求める請願に対する賛成討論 「核抑止論への反論」

核兵器禁止条約には4つの柱があります。

第一に、核兵器は、非人道的な兵器である。いわば絶対悪である。ということを明言していること。

第二に、核兵器を全面的に禁止していること。これまでも核兵器を禁止する国際的な枠組みはつくられてきましたが、核兵器の実験だけを禁止するとか、一部の国は保有しても良いが他の国はダメだとか、部分的な禁止、にとどまっていました。核兵器禁止条約は、いついかなる場合でも、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止している点がとても重要です。

第三に、核兵器を廃絶するプロセスについても基本的な道筋を定めていること。

最後の第4に、核兵器の被害者に対する援助も条約上の義務として定めていることです。

昨年1月、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の核保有5か国首脳は「核戦争に勝者はいない。決して戦ってはならない」という共同声明を世界に発信しました。しかし、その翌月にはロシアがウクライナに侵攻。核兵器による威嚇を行い、世界に戦慄を走らせました。

この出来事は、核兵器の使用が“杞憂”ではなく“今ここにある危機”であることを世界に示しました。世界に核兵器がある限り、人間の誤った判断や、機械の誤作動、テロ行為などによって核兵器が使われてしまうリスクに、私たち人類は常に直面しているという現実を突き付けました。核兵器によって国を守ろうという考え方の下で、核兵器に依存する国が増え、世界はますます危険になっています。持っていても使われることはないだろうというのは、幻想であり期待に過ぎません。「存在する限りは使われる」。核兵器をなくすことが、地球と人類の未来を守るための唯一の現実的な道だということを、今こそ私たちは認識しなければならないと考えます。

昨年6月にウィーンで開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議では、条約に反対の立場のオブザーバー国も含めた、率直で冷静な議論が行われ、核兵器のない世界実現への強い意志を示す、ウィーン宣言と具体的な行動計画が採択されました。

よく論点になる「核抑止論」についてお伝えします。

核抑止という考え方はかつての米国とソ連のように、両サイドの政策が計算可能なことが前提であります。2001年9月11日の同時多発テロなど、テロの時代、サイバー攻撃などの新しい脅威のなかでは、核抑止は成り立たなくなっています。そのうえ、現在の核兵器の多くは1980年代に生産されたもので、老朽化しています。核兵器があること自体が、安全保障上の資産であるよりもリスクになっており、そのような兵器を安全保障の政策上から排除していくことは、いまや妥当で現実的な選択肢である、ということであります。

オバマ米政権が「核なき世界」を掲げたのも、このまま核の時代を続けていけば、結局は米国自身が核の被害者になるという危機感からであり。核拡散や核テロによって自分たちが攻撃されるリスクをなくすためには、世界から核をなくさなければならないという考え方だったという見解があります。

又、日本では北朝鮮の核問題があるから核禁条約には参加できないという意見もあるようですが、しかし、朝鮮半島の非核化のためにも核禁条約は活用できる。

例えば北朝鮮と韓国と日本が同時に核禁条約に加入することを目標に掲げ、非核化交渉につなげていくことは可能であり、核禁条約に北朝鮮が加入すれば、国際機関の検証のもとで核兵器を廃棄することになる。一方で韓国や日本には、米国の核使用に協力しない義務が課される。そのことによって北朝鮮から見ても日韓から見ても、双方が安全保障上の脅威を減らすことができる。 核禁条約を通じて、これまで無かった合意の形式や検証方法を具体的に提示できる可能性を持っている。

こうした見解が、核兵器廃絶国際キャンペーンICANから示されており、私はこれを支持します。

核兵器を国際的に良くないもの、「絶対悪」と規定して、それを禁止することで安全にしていくという核兵器禁止条約の歩みは、「お花畑の理想主義」でも何でもなく、核抑止論よりは遥かにリアリティに基づいているのではないでしょうか。

77年前、瞬時に7万3000名が犠牲となった、長崎市の長崎市長 は、昨年の平和宣言で政府や国会議員に対し、

●「戦争をしない」と決意した憲法を持つ国として、国際社会の中で、平時からの平和外交を展開するリーダーシップを発揮してください。

●非核三原則を持つ国として、「核共有」など核への依存を強める方向ではなく、「北東アジア非核兵器地帯」構想のように核に頼らない方向へ進む議論をこそ、先導してください。

●そして唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に署名、批准し、核兵器のない世界を実現する推進力となることを求めます。

と訴えました。

長崎市長、又、広島市長、の声に連帯をし、この5月19日からのG7で首脳を広島に招聘する、広島市出身の総理大臣に対して、広島市民や日本国民が託す非核のメッセージがより鮮明になるためにも、核禁条約批准を求める市民の請願の思いを受け止め、当市議会でもしっかりと意思表示をしようではありませんか。

政権与党に所属する会派のみなさん、反対ならばきちんと反対討論を述べて下さい。

なお、7月22日 わが鶴岡市で ノーベル賞を受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)国際運営委員 ピースボート共同代表の川崎あきらさんが、ご講演されます。

議員全員参加で、核兵器禁止条約の認識を高めて頂きたいと思います。

以上、賛成討論といたします。

是非ご覧いただきたい動画

ジャーナリスト 佐藤章(元朝日新聞記者) 台湾有事はありえない。

「放送法を歪め、戦争に突き進む」話題の小西議員×報道特集 ジャーナリスト金平さん 貴重な対談。

柳澤協二さんの見解もリアリティがある。 2004年から2009年まで内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)。

現在、国際地政学研究所理事長。

日本の安保”大転換” 外交最大の弱点とは?英との差【12月20日(火)#報道1930】田中均さんのお話をじっくり聞いて頂きたい。43兆円積み増したところで、本当に抑止力になるのか? で、外交予算はどうなのか? 外務省の予算も職員数も全然少ない。米国3万人に対して6430人。

敵基地攻撃能力の保有は逆効果か? 日本に攻撃される前に相手が攻撃、もしも原発を狙われたら…東京新聞

2022年6月24日

防衛費 GDP2%て、憲法に反するのでは?

鶴岡市議会 6月定例会 「防衛費2%に反対する」意見書提出に対する賛成討論

6月22日、参議院選挙がはじまりました。防衛の政策として、ウクライナ侵攻などに乗じて自民党が防衛費をNATO 並みのGDP2%を目指すと発表しています。

NATO諸国の国防予算の対GDP比目標(2%以上)も念頭に、真に必要な防衛関係費を積み上げ、来年度から5年以内に、防衛力の抜本的強化に必要な予算水準の達成を目指します。 自民党政策2022より

6月7日閣議決定された政府の骨太方針にも防衛費の扱いについて、NATOの加盟国がGDPの2%以上を目標としていることを例示し、防衛力を「5年以内」に抜本的に強化することを明記しました。

6月定例会で「防衛費よりも社会保障費の充実をもとめる意見書」について賛成の立場で討論する中で、このGDP2%の意味を問わせて頂きました。

はじまってから4ヶ月経過しても未だ止まらないロシアのウクライナ侵攻、弾道ミサイルの発射実験を続ける北朝鮮や軍事的活動を活発化する中国などが多くのメディアで報じられ、脅威と感じている国民は数多くいらっしゃると思います。政府は、その脅威に乗じるかたちで、5年以内にGDP比2%以上 約11兆円への防衛費の増額を示しています。

昨日6月23日は、住民を巻き込み、20万人以上が亡くなった沖縄戦から77年の慰霊の日でありました。日本国民310万人が犠牲となった先の大戦を教訓として、制定された現憲法では、平和主義国家を宣言する前文と、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を規定した9条で、立憲的に国家を縛り、国防を明記していません。そのため、戦前のように、正規軍の軍拡予算を主張したり、国防を国家の最優先事項にしたり、国防を理由に人権を制限することができないとされています。その制約から我が国は、自衛権行使のための自衛隊のみを認め、専守防衛を原則に必要最小限度としての軍備に限り認めてきました。防衛費についても1976年、三木内閣で国民総生産GNP1%に限定すると閣議決定し、それは基本的には維持され、軍事大国化へ一定の歯止めをかけてきた歴史があります。

政府は現状も、防衛費は当初予算だけをとりあげて1%未満と発表をしていますが、実際は、安倍政権発足後、年々増加し、7000億円を越える補正予算を含めれば2021年で6兆1160億円と、6兆円を既に越え、これをNATO基準で試算すると6兆9300億円。GDP比1.24%となります。

ストックホルム国際平和研究所が今年4月に発表した「世界の軍事費」によれば、2021年の米国の国防予算は102兆6千億円、中国37兆5千億円、日本は6兆9300億円。現在でも9位ですが、日本の防衛費がGDPの2%、11兆円になれば、日本は一気に米国、中国に次ぐ世界第3位の軍事大国となります。

そもそも防衛費GDP2%は、通常の軍隊を持つ軍事同盟NATO諸国に米国が求めた目標であり、他国を防衛する義務がない日本の防衛費と、相互防衛義務を負うNATO加盟国とを、同列に扱う合理性はないと考えます。

憲法9条の下で軍隊を持たないと世界に宣言している平和主義国家で、こうした大幅な軍拡が許されていいのか。先ほども紹介のあった、専守防衛を逸脱するとも受け取れる敵基地攻撃能力や反撃能力とともに、現憲法に反するとも捉え、甚だ疑問であります。

不用意に軍拡を進めれば、戦前の国防国家に戻り、対外的な脅威を煽り、日本が紛争に巻き込まれるリスクは逆に高まるとの指摘があります。これは無視すべきでないと考えます。

又、もう一点、防衛費の中身の問題があります。米国の有償軍事援助(FMS)による防衛装備品の調達では、例えば、戦闘機F35Aの調達価格が1基あたり米国で購入するより40億円高くなっていることが2019年会計検査院に指摘されています。又、2021 年航空自衛隊の練習機のために購入した救命用の無線機は、ほとんどが寸法間違いなどで使われておらず調達費1億4757万円が目的を達せず不当。又、海上自衞隊で新設した航空機の誘導装置も計画ミスで2年間稼働できず、建設費3億4388万円が不当と指摘されるなど予算執行の杜撰さが目立ちます。

何を装備する為なのか、具体的な戦略や、根拠の積み上げもなく、先ず5兆円もの増額ありきでは、こうした杜撰が更に広がる可能性があります。

武力の行使は、努めて抑制的であり、かつ必要最小限度でなければならない。これが憲法の要請であり、戦後一貫した我が国の防衛政策の基本的な考え方だ。「金額ありき」というやり方はわが国の防衛力整備のあり方としてふさわしくない。戦争に勝つという前に、戦争を起こさせないようにすることが第一だ。軍事は確かにそのための重要な要素の一つではあるが、決してすべてではない。外交や経済安全保障、多国間安全保障協力など多層的で重層的な総合安全保障によって戦いを未然に防ぐことが何よりも大切だ。これは自民党の岩屋毅元防衛大臣の発言であり、現実的と考えます。

今般の5兆円もの防衛費増に対して、国債の発行には制限があり、恒久的な財源としては さらに2%の消費税増税か、教育、福祉などの社会保障予算への影響は大いに考え得ると思います。

社会保障予算については、今でも平均より月10万円以上低い給与水準と指摘されている介護士などの処遇改善、子育て支援、先進諸国に比べ圧倒的に少ない教育予算など、実現すべき事は数多くあり、優先されるべき課題と考えます。

又、防衛費で潤うのは国民ではなく、多くはアメリカの軍需産業であります。保育や教育など社会保障に税金を使う「人への投資」は、いずれ税収が増えたり、納税者人口が増えたりするなどの相乗効果が期待できます。ところが、防衛費を増やして、武器を買っても雇用も生まれず、維持費だけがかかる。私たちの経済や暮らしが好転していくことはないと考えます。

国防、安全保障上の観点で、今般のウクライナ侵攻の教訓の一つは、有事の際は真っ先に原発が標的になる事であり、「武力攻撃を防げる原発はない」と担当大臣が明言されている以上、防衛費増よりも早急に約60基、沿岸部に立地する原発廃止を検討すべきであります。

平和主義の理念と制約の中で、食料、エネルギー、経済、外交努力を充実させる、総合的な安全保障の充実こそ、道であると考えます。

以上、理由を申し上げ、本意見書の提出に賛成し、討論とします。

参考記事など。

https://dot.asahi.com/aera/2022060900031.html?page=1

https://www.tokyo-np.co.jp/article/163720