鶴岡市議会 3月議会 討論結果

鶴岡市議会 3月議会討論をHPから傍聴。

争点である病院の給食の問題、慶応大先端関連バイオ研究支援センター拡張などを含む議案39件。討論終結後 自民系、連合系、公明系は賛成。共産党議員4名のみの反対で39件の議案通過。

バイオ研究関連などは、総括、一般質問の質疑などを聞いても、当局から十分な説明が果たされたとはとても思えない。また、病院の給食民営化の問題も、あれで納得のいくものだったのか。疑問が残る。

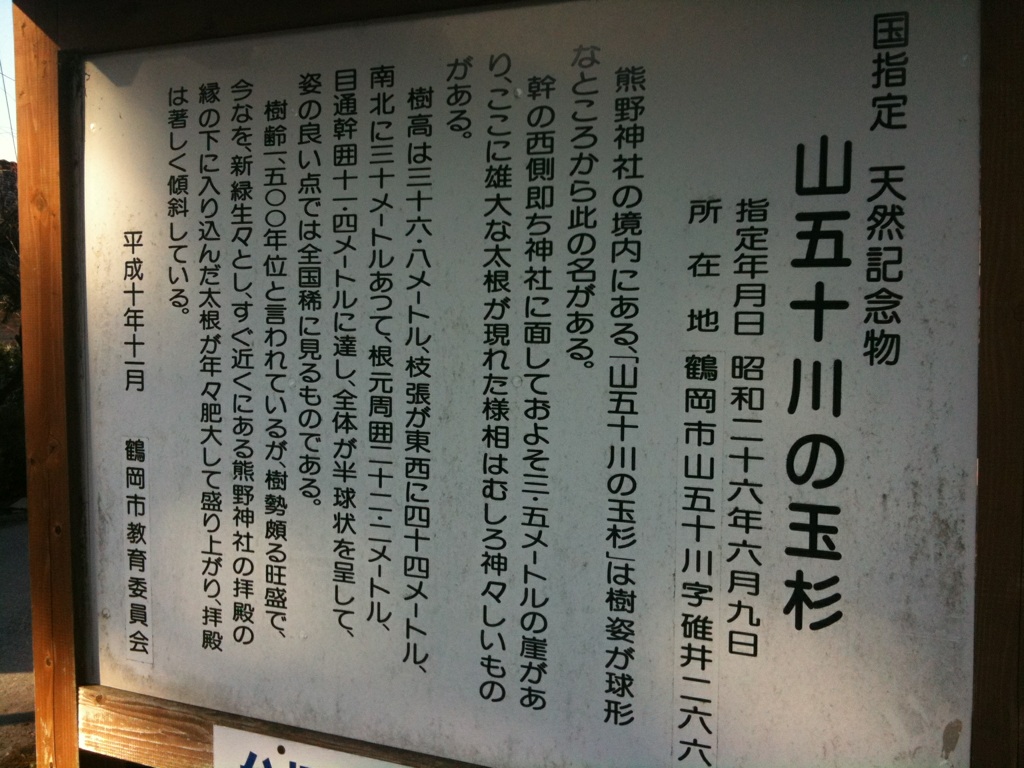

山五十川の 玉杉

結構な急斜面の階段をのぼっていくと、圧倒的な存在感で迎えてくれた玉杉。樹齢1500年。今でも元気に成長をし続けていると説明書きにあった。なんだか、最近みた映画、「アバター」の先住民の基地になっている大木を思い出した。世代を超えて、この杉をご神木として守り続けてこられた地域の方々の絆の力が、現れていた。

実にいいパワースポット。

山五十川の玉杉

三瀬 YH付近でコシノコバイモ、オウレンを観察。あまりに天気が良かったので、しばし温海、そして清流五十川を川沿いに回ってみる。山五十川にいくと、玉杉の表示。うわさは聞いていたが、、、、早速行ってみることに。

コシノコバイモ

三瀬、由良あたりが日本の北限とされているコシノコバイモが今、さかり。実に美しい。

鶴岡ユースホステルの近くで。

オウレン

オウレン。まだ雪が残っているうちから咲き始めたとのこと。三瀬にて。

地下水の危機−WWN 12年。

斎藤川原 付近。3月14日撮影。1月の終わりに、福島大学の教授と訪れた場所の近くでまたも砂利採取がおこなわれていた。この界隈は、鶴岡市の上水道で使っていた地下水の井戸がある水源地の場所から約1Km上流にある、一昨年の議会で僕は市議会でこうした砂利採取の問題について指摘した。そもそもこの水源地付近には、元々、28本の井戸があって、100%地下水ベースの鶴岡の水道水として使われていたのだが、鶴岡市は、21本の井戸を埋めてしまった。しかし、今でも、緊急用の水源としてこの水源地にある井戸7本でこの地下水をくみ上げ、1万トンを確保することになっている。 「柴崎レポート」では、こうした砂利採取が、地下水の水脈に影響を与えることが指摘されている。水道水としてこの水源を使っていたときには、自主規制のようなかたちで、砂利採取がある程度規制されていたのだが、どうもそのたがが外され、杜撰な管理になっているように思える。以前、実際におこなわれ、問題視されたところがあるが、埋め戻すものに産業廃棄物や建築廃材など変なものが混じらないようにきちんと監視、管理されなければならない。

砂利採取でとれる砂利は、コンクリートの骨材になる。道路開発や建築物のためにつかわれるのだろうが、特に水源地の近くでそれがおこなわれるとすれば、開発行為に関わる環境破壊の一つとして考えていいと考える。このようなことは、持続可能な社会を目指すインジケーターのひとつとしてとして「地下水の保全や持続可能な利活用」を掲げている北欧諸国では、ありえない事だ。2年前、スウェーデンのヘルシンボリ市の地下水100%の水道水供給施設と水源地を視察した。その際、井戸の周辺がいかに徹底して管理されていたか。またその土地がもつ自然の浄水、浄化機能をいかに管理をする人々が大事に尊重していたか。を思う。そうすると今、鶴岡でおこなっていること、それから市がこれまでおこなってきたことが、あまりにも愚行とも、暴挙とも思えてくるのだ。

鶴岡の命の源を守るためにも、本来の食文化を守るにも、この地下水を守りたい。地下水とつながり続けてきた文化を次世代にも渡したい。

改めて、この現場で強く思った。

月山ダム の開発のために、こうした、本来、この地域がもっている自然資本が失われてしまう大きな矛盾と向き合うところから、僕自身の活動もはじまった。ウォーターワッチネットワークは、12年前の本日、3月14日、この問題に向き合って桑原英夫先生の講演を開くところからはじまっている。

2000年の住民投票運動 2001年の水源切り替え、そして井戸の強制的な埋め立て。そして砂利採取。

市政を含め、鶴岡周辺の政治の状況は、ダム開発を「正当化」したいがためか、これまでの鶴岡の地下水の文化を消滅させたいが如くの状況ではないか。

改めて、僕はこの水の問題と向き合い、改めて鶴岡周辺、庄内地域の水資源について光とあて、本物の持続可能な社会形成のためのライフラインとしての水資源のあり方を追求し、政策として叶えていきたい。また、改めて日本の本来の水の文化を復権することに力を注いでいきたいと考える。

先日、「ブルーゴールド」という映画についてご紹介した。今やグローバル資本が、良質な水源を買い占める時代になっている。また水道事業体そのものを民営化の名の下に、そうした資本が国を超えて支配し、「命のための水」が「カネのための水」というかたちで利用される。そのために、世界中で悲劇が生じている。

原則論で言えば、地域に一番近くにある水資源を、まさに「治産地消」というかたちで利用し続けることこそ大切なことといえる。そもそも鶴岡も日本の都市、集落のはじまりは、そこで井戸水が飲めたからだ。鶴岡のはじまりは、赤川の伏流水からの良質の井戸があったからなのだ。その良質の井戸があるところに人が住み着き、集落が広がっている。その町のおこりのようなことを、僕らは忘れてはならないと思うのだ。

今、スーパーに行くと、水道水を浸透膜フィルターに通した水の自動販売機から、市民が次々と水を汲んでいく光景が見られる。町をまわって聞いてみると相当の数の家庭で、浄水器をつけている。10年前には考えられなかった話だ。水道料金は、約2倍となり、更に今後も料金上昇が避けられないような悪循環に陥っている。この問題を、真正面からとらえ、その解決のために僕は行動を起こしていきたい。

2010年、3月14日、Waterwatchnetwork 12周年の日に。

ドキュメンタリー映画「ブルーゴールド」、自主上映会を4月25日前後で計画中。鶴岡界隈で「見たい」、上映会を一緒にやりたい 協力できる。 という方を求めています。メールstern8@mac.com まで、ご連絡くださいませ。

慶応と鶴岡市の安全協定!?

鶴岡市議会 HP傍聴。 渡辺議員の質問で、慶応大学への支援の今後の見通しと、慶応大学と市との安全協定の締結の質問がおこなわれた。これまで発表され、ずっと投入され続けてきた年官3億1千500万円の補助金が平成22年度までの計画だったことに対して、23年度以降の見通しを尋ねていたが、当局ははっきりと示さず仕舞いだった。また、安全協定をすべきとの質問については。当局は、昨年に、市と慶応とで安全協定の締結をしていたことを明らかにした。いつ、どんな内容の協定だったか、今回の質問では明らかにされなかった。

渡辺さんも取り上げておられたが、バイオ関連施設には、必ずバイオハザードの危機管理が必要だ。

これまで市と慶応とで安全協定を結んだニュースなんて僕はこれまで聞いたことがない。企画部長は市民グループの要請があり、市と慶応とで「安全協定」の独自協定を交わした と応えていた。

内容はどのようなものか、いつ交わしたのか。調査し、この場でみなさんにお知らせしたい。

森林の保水力を巡る議論。

ダム関係のMLで示された、有識者会議での森の保水力についての記事。

転記します。

ーーーーーーーーーーーーー

保水力は裸地以下? 実測値から再計算を

東京新聞2010.3.7

「この事例の一次流出率、飽和雨量は、はげ山の裸地斜面の流出より大

きい出水をもたらす。 一般性を持つ定数ではないと思われる」

二月八日に国交省内で開かれた「今後の治水対策のあり方に関する有識

者会議」。同会議委員で、森林と水をめぐる「森林水文学」に取り組

んできた鈴木雅一・東京大大学院教授は、説明資料の中で、国の最大流量

の計算方法に疑間を投げかけた。

鈴木氏は、この計算方法の問題点を報じた本紙(一月十六日朝刊)も資

料として提出し、「報道のとおりとすると、過大な流量を推定している可

能性」があるとしている。

国は一九八〇年に策定した「利根川工事実施基本計画」で、四七年九月

のカスリーン台風並みの雨(三日間で三一九ミリ)があった場合、八斗島に

最大毎秒二万二千立方メートルの水が流れると試算した。

国交省は約五千平方キロメートルと広大な八斗島から上流部の五十四流域を、

すべて「一次流出率」を○・五で、「飽和雨量」を四八ミリで計算している。

いずれも流域の保水力を示す定数で、「貯留関数法」での最大流量計算

に利用される。 一次流出率は降った雨がすぐに川に流れる割合を示し、率

が大きいほど、すぐに流れ出る量は増える。

飽和雨量は雨水を上壌に貯める能力を示しており、飽和雨量が小さけれ

ば、より多くの水が河道に流れ込む。

鈴木氏は、最大流量の算出に使われた一次流出率が大きすぎ、飽和雨量

は小さすぎるのではないかという。

根拠は自らの研究結果だ。鈴木氏は一九六〇年代から八〇年代まで、滋

賀県南部の裸地や森林で、降雨時にどれだけ水や土砂が出るかを調査・

分析している。鈴木氏が有識者会議に提出した資料から読み取れる裸地で

の一次流出率は〇・四程度。森林流域ではさらに小さい。

国の計算方法では、八斗島上流部の森林などの保水力を、裸地以下とみ

なしていることになる。

鈴木氏は取材に対し、「一次流出率〇・五」は「国交省が告示している

土地利用形態ごとの流出係数(定数)と比べても大きい」とも指摘す

る。

「特定都市河川浸水被害対策法施行規則」の別表によると、「山地」は

〇・三、「林地、耕地、原野」などは〇・二だ。

これは中小河川の流量計算で使われる「合理式」での定数だが「街中

だけでなく、一般的な場所を想定している」(国交省流域治水室) 。

鈴木氏も「経験上、感覚的に合う数字だ」という。

鈴木氏が有識者会議に提出した資料では、森林の保水力が一三〇ミリ

程度と読み取れる。「常識的に言っても、森林の飽和雨量は一三〇ミリ

以上であることが多い。それに比べて、(国が計算で使用した)定数は

低すぎる」と鈴木氏。

その上で、「貯留関数法で流量を計算するという方法はいいのだが、

(計算上)こういう数値が出た場合は、常識的にどうかということを

考える必要がある」と、定数を見直し、最大流量を再計算する必要性を

指摘している。

鈴木氏の指摘について、国交省は「(一次流出率や飽和雨量を含む)

五つの定数で総合的に計算している。(最大流量の計算で使用した)

流出計算モデルは近年の洪水流量においても再現性がある」と説明。

計算方法は適正であり、一九八二、九八両年の大雨時の水の流れ方に

照らしても問題はないとの立場だ。

だが、三月五日の衆院国土交通委員会で、国交省の三日月大造

政務官は最大流量について「定め方そのものも合め、有識者会議で

議員ともども議論をし、新しい評価軸を定めていきたい」と明言した。

前原誠司国交省も一日の衆院予算委員会で、最大流量に関連し

「前提条件すべてを見直していくことを、有識者会議の中で議論して

いただいている」と、有識者会議重視の姿勢を強調している。

同会議委員が最大流量の計算に疑問を投げかけたことで、今後、

国が最大流量を計算した際のデータ公開や、最大流量の再計算実施を

求める声が高まりそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

森林の保水力は10年ぐらいまでから提示されていたのだが、なかなか表にでてきていなかった。

流量の計算、また、これが結局 ダムをつくる際の根拠となる基本高水を決める根拠となるのだが、

それがどうもあやしいということは、結構聞いていた。この記事は、よくぞ書いてくれた!という感じの記事。

最上小国川の上流部の森林もずいぶん伐採され続けてきたことが、神室の自然を守る会の報告で明らかにされている。森林の「ダム機能」を再考する時代がようやくやってきた。

慶応先端研の優位性!?

鶴岡市議会一般質問 傍聴。先端研について何人かの質問を聞いていた。バイオマーカーの研究、そして藻類からの油成分の抽出。こうした研究について、加藤議員が他の地域、米国、筑波など、諸々のとりくみをとりあげ、バイオベンチャーの難しさなどを問い、見直しを迫っていた。要は、莫大な研究投資がおこなわれている米国の研究、等と比べて、この鶴岡で市税で数億円ずつ投入し続けて、どれだけ優位性があるのか。ということを聞いていたのだと思う。当局は、ほとんどまともに応えていないという感じをうけたが、このことはこれまでも僕もずいぶん質問してきた。バイオマーカーにしても、藻からのエネルギーの話にしても、鶴岡の研究所オリジンのものではない。他でもしのぎを削って研究をしている案件なのだ。

そこで鶴岡の研究所の優位性がどれだけあって、市税を投入できる根拠があるのか。こうしたことをもっとしめしてもらわないと、この一種独特の投資事業の説明責任を果たすことにはならないと考える。

今回、拡張をするならば、これまでの市税投入による成果というものをきちんとまずは示すべきだ。そして、今後、どこまでを目指して、何億のめどで支援をするのか。そろそろはっきりさせなければならないと考える。

また、バイオの研究には、バイオハザードの問題はつきまとう。

先日、東大の環境科学の某名誉教授の話を聞く機会を得た。先生は「バイオ燃料を生み出す藻の研究」ということでふれていたのだが、油成分を効率よく生み出すとなると、結局は効率のよい藻を生産するようになる。結局、アメリカを中心に、遺伝子組み換えでそうした「都合のいい」藻をつくりだすようになる。それを今度は、どうやって大量に、蜜に繁殖するか。ということになって、もしも開放形で海で繁殖するようになったら。そしてそれが大量に繁殖するようになったらどうだろう。。、、と指摘されていたのだ。結局その先生地球を滅ぼす要因で一番怖いのは、バイオハザードの問題。と強調されていた。元々遺伝子組み換え作物の輸出国の米国などは、はカルタヘナ議定書に批准していないから結局どんどんやるんだろうというシナリオを描かれていた。昨年、石油大手会社が数億ドルもの投資を、ヒトゲノム解析で有名な博士に、藻類バイオ燃料の関連でおこなったと記事で見た。

鶴岡市議会3月議会

本日から鶴岡市議会3月議会

市長の説明、総括質問をHP上から傍聴す。

22年度予算で気になる問題要点は大きく2つ。

●荘内病院の給食の民営化

●慶応大学 先端生命科学研究所関連施設の拡張事業

この市長説明は、どうも解せなかった。中身については、更に一般質問などで掘り下げる議員もいるだろうが、注目していきたいし、私も調査していく。