東北大大学院での講義

ダムと公共事業の今を伝えるため、深夜バスの中、失礼してパソコンでパワポをまとめつつ移動。ついてからネットカフェで再び整理しようやくまとめ、講義。メモリー不足で動画が切れ切れで失礼利水、治水の面での問題。そして政権交代後のダムの見直しについての問題、課題。基本高水水量の問題、などなど、いかに持続可能な真の治水を叶えるか。で結ぶ。だいぶ雑ぱくになってしまったが、、、。地下水資源の扱いについては、日本国内で地下水から次々とダム水源に替えられている実態。それと、2008年に視察したスウェーデンの水道事業で湖から引き入れる水を地下水を涵養することに使っている事例をとりあげて、その違いを説明した。説明しながら、あらためて、鶴岡、又、日本国内の地下水資源の扱いの無策さと、北欧などの緻密さの差に辟易する。

バックキャスティングで理想を先ず掲げたスウェーデンの国の16の環境指針には、「良質な地下水」という項目がある。それは自治体の保全手法や涵養手法などをみて実際に強く感じたことだ。

僕の後、アサザ基金、飯島さん、ナチュラルステップの高見さんの話を聴講。環境教育や、クロスセクターで取り組む事業によって社会を変える。1年ぶりだが更に飯島さんの活動は進化を見せていた。最近、飯島さんのところでおこないじめた河口堰の柔軟運用。これは画期的だ。魚たちをその遡上したり下降する時にあわせて堰を潮目をみながら、調整して一時的に開門する方法。ニュースでもとりあげられているが、市や構成市町村の議会が承認しているという。長良川や、諫早湾でもこれに続いておこなえるといいのだが。

夜までミーティングが続き再び深夜バスで鶴岡へ。

川辺川の多様な市民活動

東北自然保護の集いが10月30、31日と羽黒でおこなわれた。空港に熊本、川辺川の運動を展開しているゲストのつる詳子さんを迎えに行く。いでは記念館での講演。つるさんは自然観察指導員から川辺川の運動に参画した女性で、川辺川の運動の柱といっていい。一時間の講演の中で、球磨川の荒瀬ダムをはじめとするダムができる前、それこそ、アユで川が黒くなるほどアユが遡り、三千名もアユで生計を立てる漁師さんがいた。そして、洪水を水害とせずに大水として、住民は受け入れていた。というのも、大水がくると水で家が浸かる心配もあるにはあったが、それをしのげば、大量のアユの恵みに預かれる。つまり、大水によって大量のアユを網でかけることができたそうなのだ。思わず、新潟でおきた2004年の水害の際に、一階部分が完全に水没して大損害をうけた「コロナ」の工場のとなりに「水屋」という家屋があり、そこにいる子供に聞くと「水が玄関までしかこなかった」といっていた。これも洪水を受け入れる知恵だと思って感動したのだが、そのことを思い出した。

球磨川では、特に豊穣の川とともに暮らす川の民が多くいたのだろう。でも荒瀬ダム、市房ダムとつくったおかげで、かえって急激に水がくるようになり、危険になった。そして大水として受け止めれなくなった。

流域の人たちのほとんどは、ダムは百害あって一利なしだということをひしひしと感じている。 だから、川辺川ダムの問題には大きな反発があった。ということ。

それから。川辺川ダムについては、今の熊本知事、樺島知事の白紙撤回表明で建設が白紙状態になっているのだが、実は、前の潮谷知事が、賛成、反対の側の双方の主張を公開の場で議論させ合う、公開討論会をおこなったことがとても幸いしているとの事だ。それによって、真実があぶりだされ、推進側の説明の中でおかしなことが次々とでてきたのだそうだ。知事は、中立の立場を貫き、県民、住民の推進側と反対側で九回もの公開討論会をおこなった。このことは山形でも学ぶべきことだろう。

つるさんはダム反対運動にかかわったきっかけをこう話した。「私は薬剤師をやっていて、人間の健康を考えた時、血液の循環がきちんといっているかどうかが鍵と学んできました。その循環がスムーズにおこなわれなくなると病気だったらりガンだったりということは、川だっておなじ。循環を妨げるものをつくってしまう事の気持ち悪さということをなんだか皮膚感覚で感じてしまって、これは止めなければならないと思った。」と。会場、うむと頷く方々が数多くいらっしゃった。

前半はCOP10から今朝もどってきたばかりの自然保護協会の横山さんからの報告。

「いでは」から宿坊「宮田坊」に移って精進料理を囲んで情報交換。つるさんからも表だけではない運動の裏面のこともいろいろと伺い実にいい示唆をいただいた。

このところご無沙汰しており、以前近藤等則氏のライブの際などに大変お世話になった宮田さんの訃報をはじめて伺う。羽黒の議員としてもご活躍なさっていた。宮田さん 改めてご冥福をお祈り申し上げます。

僕はその後深夜バスで東京へ。

水政策の新展開に期待する

本日は、ひさびさに鶴岡市役所前にて街頭演説。生物多様性などなどの話など。手を振って頂いたみなさん、ちょっとだけ耳をかたむけてくださったみなさん感謝です。

明日、鶴岡、羽黒にて東北自然保護の集いがあり、また日曜日は、昨年からコンソーシアムのメンバーとして参画させていただいている東京で東北大学大学院生命科学研究科生態適応グローバルCOEの講座での講義のための準備をしています。市民活動と議員活動を通じて調査、提案活動を続けている水制度やダム問題について、まとめています。

水制度、ダム問題といえば、

本日の毎日WEBにて、以前から関心を抱いていた水制度改革議員連盟や国民会議についての記事が掲載されておりました。長年 お世話になっている田中康夫衆議院議員や、今本博健先生もこの水制度改革国民会議の主要メンバー。こうしたところと連携してこれまで取り組んできた水政策ダム問題も一歩解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。

http://mainichi.jp/select/seiji/forum/file/news/20101027org00m010017000c.html

超党派議連が「水循環庁」創設へ動き出す 一元化阻む省益の壁に政治主導が問われそう

日

◇水行政

国際的に水ビジネスが注目を集める中、超党派の国会議員の間で、霞が関の水行政を一本化する「水循環庁」(仮称)の設立を模索する動きが出てきた。現在、水に関連した行政は、国土交通省や厚生労働省、経済産業省、環境省などバラバラ。縦割り行政の弊害を指摘する声が高まっていることが背景にある。ただ、一元化には、とかく国益より省益を優先しがちな霞が関の官僚の反発が必至。水を舞台にした行政改革がどこまで進むか、政治主導の本質が問われることになりそうだ。

民主党代表選の告示を翌日に控えた8月31日午後。自民、民主など超党派の議員連盟「水制度改革議員連盟」が国会議事堂前の衆議院第1議員会館で会合を開き、現在は複数の省庁にまたがっている水行政を一元化するための「水循環基本法」の素案をまとめた。

すぐ近くの別室では、菅直人首相や前原誠司国土交通相(当時、現外相)ら菅選対の閣僚や議員が集まり、代表選に向けた「作戦会議」を開いている最中だった。政権党の民主党内が政局ムードに包まれる中、超党派議連の会合は、霞が関改革を志向する議員らによるもう一つの「作戦会議」だった。

議連のトップを務めるのは、自民党の中川秀直元幹事長。幹事長や政調会長などの要職にあった小泉純一郎政権以降、一貫して官僚制度改革など霞が関改革の必要性を力説している。議連内にも「中川さんが目指しているのは水を切り口にした省庁再編ではないか」「霞が関改革を目指すうえで心強い存在だ」との声が聞かれる。このところ表舞台での目立った動きがない中川氏だが、水政策をテコに与野党の扇の要として霞が関ににらみをきかせているようだ。

超党派議連が目指すのは、縦割り行政による無駄の排除に向け、内閣府に新設する「水循環庁」。河川の流域に位置する自治体で作る「流域連合」を設置し、国の出先機関に代わって治水、保水を担ってもらうという構想だ。

日本では、治水やダム開発が国交省、農業用水や森林保全が農水省、工業用水が経済産業省、水質汚濁対策が環境省など、水政策の所管官庁が分野ごとに分かれている。超党派議連は、こうした縦割り行政の弊害や無駄な公共投資を問題視し、議員立法による法案提出を目指し、水の専門家を交えて法案作成を進めてきた。

議連がまとめた法案は全38条。地表水と地下水を「公共水」と定義し、政府には水循環の保全義務を課し、国民には水環境を享受する権利を付与する。国は流域治水対策や水循環系の再生・保存に向けた基本方針を策定し、流域連合はその方針に沿って河川ごとに環境影響評価(アセスメント)を実施して水循環計画を策定・履行する。また、国には内閣府に中央水循環審議会(仮称)を、流域連合には流域水循環審議会(仮称)をそれぞれ置き、計画の進展度をチェックする体制も整備する。

しかし、実現に向けてのハードルは高そうだ。

超党派議連は来年の通常国会への提出を目指すが、中央政府の権限を大幅に地方に移譲し、国の出先機関の廃止にもつながる内容のため、霞が関からは「中央省庁の再編につながりかねない」(経済官庁幹部)と警戒する声が早くも漏れ始めている。超党派議連に所属する議員の1人は「水行政の一元化は官僚に任せていては不可能だし、激しい抵抗があるのは確実。最初から閣法(政府提出の法律案)でできないことは分かっていたので超党派でやってきた」と語気を強める。

もともと霞が関の中には自らの権限や裁量を縮小する改革への理解者は少ない。国交省が先に公表した出先機関改革でも、業務の大半を国が引き続き担当するのが適当とする仕分け結果となった。全国知事会など地方の要求に対する事実上のゼロ回答で、移管には道州制など広域的な「受け皿」が必要と理由を挙げている。

こうした中、水行政の一元化を後押しするのが、縦割り行政の改革を訴えている民間人や大学教授ら有識者で作る「水制度改革国民会議」(理事長・松井三郎京都大学名誉教授)だ。9月9日に東京都内で「水制度改革を求める国民大会」を開き、議連がまとめた行政の一元化の必要性を訴え、水循環基本法の制定を呼び掛けた。

大会の冒頭、同会議の稲場紀久雄常務理事が「国民の共有財産である水は、縦割り行政によって危機にひんしており、行政の体制を見直さなければ健全な水循環は守れない」と述べ、現在の縦割り行政の弊害を指摘した。

超党派議連代表の中川氏も駆けつけ、「水は国民の共有財産。将来にわたって守っていく必要があるが、現在の縦割り行政ではそうした公共性の判断ができなくなってきている」と強調。共同代表を務める民主党の前田武志参院議員は「水循環基本法はこれまでの制度や体制をひっくり返すようなものであり、簡単に実現できるものではないが、どうにか成立できるよう努力していく」と訴えた。

一元化に向けて官の抵抗を抑え込むには、菅政権の政治主導の力量が問われるが、今回の内閣改造が微妙に影響しそうだ。政府内では、国交省が来年度の組織・定員要求の中で水管理・防災局(仮称)の設置を要求。まずは省内の水関連行政を一元化する方針を打ち出している。しかし、この組織改変は前原前国交相の肝いりで進んだ計画。前原氏は「上下水道の一元化は本来の姿だ」と、上水道を所管する厚労省との調整に言及していたが、内閣改造で外相にスラ

生物多様性の経済的評価について

ダム開発などの問題で、特に思っているのが、清流が維持されていることによる生物多様性の価値。

つまりは、開発によってそれが失われるとすれば、その経済的損失はいかほどになるのか。’

これは、今まで県に申し入れをする際にも必ず一項目としてこの問いかけをしてきた。

今、生物多様性の国際会議が開かれている中で、こうした論点での最終報告が発表されたという記事を発見。クリップしておく。

【国連地球 生きもの会議】

生態系価値お金に換算 UNEPが最終報告

2010年10月21日朝日新聞

●ハワイのサンゴ291億円・漁業資源の損失4兆円

名古屋市で開かれている国連地球生きもの会議で20日、国連環境計画(UNEP)が、生態系の価値を経済的に評価する「生態系と生物多様性の経済学」(TEEB)の最終報告を発表した。生態系の損失や保全・回復にかかるコストを政府予算や企業会計に組み込ませ、保全につなげるのが狙い。日本や欧州、ブラジルでも、同様の手法で国内の生態系を評価する試みが始まっている。(山口智久)

米ハワイ州のサンゴ礁から得られる便益は年3億6千万ドル(約291億円)▽乱獲による漁業資源の損失は全世界で年500億ドル(約4兆500億円)▽カメルーンの熱帯雨林が温暖化防止に役立つ機能は1ヘクタール当たり年最高2265ドル(約18万円)——。

TEEBは各地の生態系から得られる便益や、自然破壊による損失をこう例示している。こうした数字を積み上げて、生態系の破壊による世界全体の経済損失を「年間5兆ドル(約405兆円)以上」とする試算を明らかにしていたが、積算方法が未熟だとして、最終報告には盛り込まなかった。今後も研究を続け、成果を各国や企業に伝えていくという。

最終報告は、経済的な手法で生態系を守る各国の政策も紹介。高層ビルの容積率緩和と引き換えに、開発の恐れがある里山を買い取ってもらう名古屋市の制度などを取り上げている。

研究責任者のパバン・スクデフ氏は「生態系の経済価値を把握する手法はすでに多くある。それを各国が国内総生産(GDP)に組み入れたり、企業が財務諸表に盛り込んだりすれば、生態系を持続的に利用できるようになる」と訴えた。

ーーー国連環境計画は10月20日、名古屋市の生物多様性会議で、「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」の最終報告書を発表した。その試算による と、生物多様性が失われると世界の貧困層ほど打撃を受け、何の対策も取らなければ世界の損失は最大で年4・5兆ドル(約370兆円)にもなるという。

報告書によると、森林破壊の速度を2030年までに半減させれば、そうでない場合に比べて全地球規模で1年当たりの温室効果ガス排出を相当規模削減でき、気候変動による損害を3・7兆ドル(約300兆円)防止できるとした。

報告書では、生態系の破壊による世界の損失は、何もしなかった場合に年2兆〜4・5兆ドルに上るという。保全策として、450億ドルを投じれば年5兆ドル相当の利益が得られると試算した。(オルタナ編集部=石井孝明)10月21日

ーーーーーーーーーーーーーーーー

今ダム開発が予定されている河川で、特に清流環境を維持している河川などには、こうした試算が、なんとしても必要なのではないか。今、コストといえば開発する工事予算しか見込んでいないのだから。

10.20鶴岡の宝が失われた日 。鶴岡水道 水源切り替えから九年。住民投票運動から十年。

10月20日。2001年の10月20日、この日は、鶴岡水道が、地下水100%の水道から、ダム水に切り替えられた日。2000年の10月には、私たちは、多くの市民の皆さんと一緒に住民投票の活動で、その切り替えの是非を問おうとしていました。今、改めてこの月山ダムと広域水道事業について振り返り、今後を考えていかねばならないと考えます。

蛇口の向こう側の社会的構造の問題点を改めて問う必要があると思います。

2001年の切り替え直後から、僕は、1週間に一回のペースでメルマガを発行し、水道事情や市政の問題について市民の皆さんに訴え続けていました。当時を振り返り、この9年間を再考したいと思います。

なお、この問題について取り上げられた特集もご覧下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=q9tQB2Umias

2001年10月20日、草島メルマガより

「本日、水道水源切り替えに際して」

さきほど、午前零時、鶴岡の配水池に月山ダムからの水が流れ込んできているようです。10月19日の午前10時30分。市長はじめ、周辺市町村の町長などが集まって「通水式」をおこなっていました。明日の朝刊には、この模様が新聞紙上をにぎわすことでしょう。私は、この最後の日を、朝7時半より八文字屋前で街頭だち。そして「くじら号」で街宣。昼12時30分には役所前でハンドマイク抗議。そして一度三川町でおこなわれた「合併問題」のセミナーにいきそして再度午後7時半まで街宣をしました。マイクをにぎって訴えていると、道すがら「反対反対!」といって手をあげてくださる八百屋のご主人や、何人かの方に「がんばれよ」とか声をかけていただきました。そうしたお顔を拝見するたびに、この切り替えに至ってしまう不甲斐なさ、力のいたなさに無念を感じずにはいられませんでした。「通信」にも書きましたが、この水の切り替えを思うとき、私は、決して鶴岡10万市民がだれも望んでいないことであると信じています。そしてすぐ未来に、料金の面でも質の面でも悪影響を及ぼしてくることが誰でもわかっていると感じています。

今日、三川町の合併問題のセミナーで配布された資料で、まず、人口減少の時代が強調されていました。今後10年、20年の見通しでは確実に人口が減っていく。これは、この水道問題で、99年6月議会で私もグラフを提示しながら指摘をしています。これまでは右肩上がりでずっと進んでいた。でも今、厚生労働省人口問題研究所で、2007年からは減少に転じ、なんと100年間で半分に減るだろうというような推計さえもでています。ということで、市町村合併もそうした減少時代を見越した政策であるわけですが、果たして水道事業はどうでしょう。まさに右肩上がりの思考のもとで組み立てられた「水需要予測」を踏襲したものです。今、ただでもここ5年間、鶴岡の水需要が減り続けている。これは節水が影響しています。今鶴岡の人口は、停滞を続けています。当分こんな調子かもしれません。でも、これからぐんぐん伸びるということは先ず予期されない。ということは、今契約をしている、過大すぎる7万トンもの水が使えない。結局今回の契約は、誰も使えないような想定の水を「安定給水」の名のもとに契約してしまっているので、必ずどこかで大幅な見直しが迫られることになるでしょう。

それから、なぜ、1万トンしか地下水が使えないような契約になってしまったかは甚だ今も疑問が残るところです。昭和55年に全国的にも先駆的な地下水調査がおこなわれています。その時の主任教授でいらっしゃる柴崎先生は、「水源として5万2千700トンは十分にくみつづけることができる。調査した一部だけでも25万トンもの持続的に補給できる量(持続的補給量)がある」としています。なんでそれが、「枯渇傾向」とか「地下水不足」とかになってしまうのか。ということです。いくらこの点を指摘しても、何一つ根拠になるデータ、資料をみせずに、そして、調査ひとつせず、勝手に推測をして「足りない足りない」と主張するばかりでした。

ま、このような「おかしな点」は多々ある事業です。今、ホームページは整理不足ですが、こうした点についてもんちょっときちんと整理をしてしっかりと明らかにしていきたいと思います。

さて、今日の零時、ダム水が通水されました。ただ、今、鶴岡の配水池(金峰山の麓のタンク)には、2万8千トンの水がたまっていますので、市民のみなさんが水を使う朝から半日ぐらいで、ダム水へ入れ替わるのだと思います。だから朝のうちは、まだ今までの地下水100%に近い水を飲むことができるかと思います。影響がでてくるのは昼ぐらいからだと推定しています。さて、どんな影響がでてくるか。パドルでもお願いをしましたが、ぜひ、皆さんの率直な声をお寄せください。

実は、今朝、すでに「朝日村は今日から水がかわっているみたい。顔を洗った感じが全然違う。いつもはしっとり感があるのに、何か都会の水で洗っている感じ。」というような声が寄せられています。朝日村は浄水場がすぐで、割とダイレクトに供給される傾向と思うので、もう切り替えが進んでいるのかもしれません。朝日村も清浄な湧水を使っていたにもかかわらず、2年前におこった「クリプトスポリジウム」騒動で、大部分が広域水道に参加することになっています。

今日、昼ご飯を大山の麦きりの店「寝覚めや」さんで食べました。いつも元気のいいお母さんは、何か曇りがちの顔で今日の切り替えをすごく心配なさっていました。特に「たれ」などの調合で水が命と聞いています。大丈夫なのでしょうか。

しかし、なぜ、市民の多くが望んでいないことをこんな風に断行されないといけないのか。市議がいくらわーわー言っても全然耳を傾けようとしなかった、そして全国放映になっても、新聞で全国版でいくら問題が指摘されても全く動じなかったこの鶴岡市の政治姿勢は、今回の切り替えの断行でますます全国の市民の不信を買うことになるでしょう。ま、このダム事業の構造が、政官財癒着、巨大利権構造の権化であり、利権や保身等々がたくさん絡んでいる事業といわれていますからメンツにかけて云々というのはよくわかります。でもそれをこの時代の常識にして、市民の宝を奪ってしまってはいけない。もう賢明なる市民の皆さんはこの政治のねじれ現象にきづきはじめている。と思います。

今日、合併を考えるセミナーの講演会の中で収穫だったのは2つのキーワードをいただいたことです。ひとつは、「今までは行あっても政治がない。それが中央集権の時代の地方自治体の実態だった。考えな

生物多様性ーブナの森のムッレ体験教室 大成功。

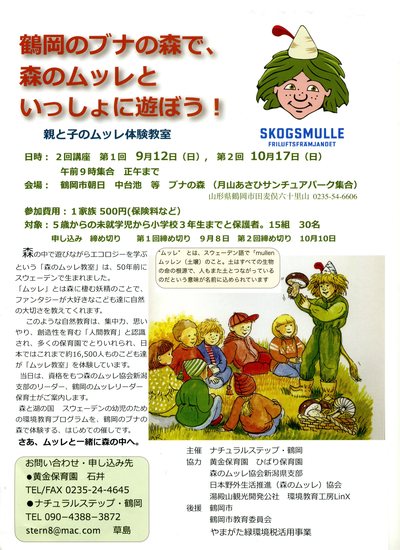

朝日地区 サンチュアパーク 内のブナの森で開催のブナの森でのムッレ体験教室。

防災ー大山、山の手地区での1日避難所体験プログラム

防災ー大山、山の手地区での1日避難所体験プログラム に講師の一人として参加。

親と子のムッレ体験教室 第二弾! 10月17日

9月12日に第一弾をおこないました、親と子のムッレ教室「ブナの森で森のムッレといっしょに遊ぼう」の第二弾!

生物多様性ー生物多様性オフセット論。

本日は午前中大泉地区での市の総合防災訓練の災害ボランティアのブース。その後、宮下和男さんの講演会に。残念ながら若干しか聞けなかったが「弁当の日」の取り組み、なかなか興味深かった。

さて、名古屋のCOP10 生物多様性国際会議がはじまった。NHKでも特番が組まれ、昨年来、東北大で諸々学ばせて頂いてる中静先生や田中章先生が登場していた。田中先生が言及されたミチゲーション、生物多様性オフセットは、米国、EU諸国先進諸国、途上国あわせて30カ国以上で制度として採用されいている。ある地域を開発をする際には、その開発によって破壊される生態系を近隣に回復しなければいけないという考え方だ。それができる場所とできない場所があるということ、安易に人間が「回復した」と思ってもそうでない場合のほうが多い。など否定的な声もある。しかしながら、実際に水辺環境などの生態系を回復させるのは相当大変なコストがかかる。基本的には開発者側に、開発して破壊する分の生態系を再生することがいかに大変なコストをともなうことなのかということを考えさせる結果となり、結果的には「開発抑制」につながっていると先生はおっしゃっていた。

土建立国と揶揄されながらも全国総合開発計画でとにかく開発を進めてきた我が国では、特に自然生態系の価値をほとんど政策のテーブルの上で議論してこなかった。ダム開発のコストといったとき、そのコスト計算はコンクリートの建設コストと立ち退く住民への補償、漁協への補償のコストは計算するが、その開発行為により、どれだけの価値のある生態系を破壊することになるのか。ということを考えずに開発が推し進められてきた。その結果として、次々と貴重な生態系、多様な生物多様性を失ってきたのがこの国だったといえる。

これ以上の生物資本、自然資本を失うことのないように、ミチゲーションや生物多様性オフセットを制度化することは実際に必要なことだと思う。もちろん、希少生物が生息するHOTSPOTは、開発区域から除外する、ことは踏まえた上で。

CPR 保全、保護(維持)、回復の定義ーデビッドブラウアー氏の講演録より

生物多様性の国際会議がはじまりましたが、

Conservation 保全

Preservation 保護

Restore 回復

の定義をおさらいしておきたいと思います。

デビッドブラウアー 1998 ブループラネット賞受賞演説より。

http://www.af-info.or.jp/blueplanet/list.html

地球のためのCPR―「修復型経済」への行動原則

私たちがやっと思いついた質問の一つには、例えばこういうものがあります。「地球に害をなすのでなく、

益となるような経済をどうやってデザインするか」。私は何年もの間、アメリカのあちこちで、地球のため

になるような活動を1年間でいいからやってください、「地球のためにCPRの1年を!」と聴衆にお願いし

てきました。CPR とは普通、“心肺蘇生措置(Cardio-Pulmonary Resuscitation)”の意味で、患者の心臓や肺が停止したとき蘇生させる救命方法です。私の場合、患者はほかならぬ地球です。私の言うCPR とは、保

全(conservation)、維持(preservation)、修復(restoration)によって、患者を蘇生させることです。どの講演会でも、聴衆は私の考え方に賛成しましたが、大半の人は、地球のためのCPR を実行していません。彼

らは単に仕事をしているだけです。しかし、もし経済のあり方が“修復型経済”になれば、ビジネスを行

う過程の中で、地球のためのCPR が起こってくるはずです。

CPR のC は、保全(Conservation)です。私たちは、できるだけ少ない資源から現在より格段に高い生産

性をあげる必要があります。日本は省エネルギーの世界的リーダーです。エネルギー効率はアメリカの2

倍に達しています。もし日米両国が協力すれば、もっと効果を上げることができましょう。アメリカの建

築家ウイリアム・マクドナフは、自然のシステムにおいては「廃棄物は食物である(waste equals food)」と

言っています。つまり廃棄物という概念は存在しないのです。先見の明のある会社なら、廃棄物が資源に

なり得た、つまり産業プロセスにとって原料―食物になり得たのに、それを埋め立てたり燃やしたりして

処分したことは、“廃棄物をムダにしてきたことだ”と分かっているはずです。公害は、非効率の別称です。

お金を払って原料を買い、そしてそれを捨てているのです。有機系廃棄物なら、土や家畜飼料として売る

ことができるでしょう。無機物質は、生産のプロセスに再び環流して原材料にする、いわば閉じた回路に

置くことができます。食物連鎖に生産的に入っていく、つまり自然または工場に再び戻って行くような製

品のデザインの仕方や原料の使い方を工夫することによって、利益のチャンスも生まれてくるでしょう。あ

るスイスの繊維メーカーが、ウイリアム・マクドナフの助言によって有害な化学品を一切使わない製造法

に変えて、工場廃水を清浄にしたため、地域の公害査察官が驚いたと言う話もあります。この会社の次の

プロジェクトは、製造用水を工場の外部から取水もしなければ外部へ排水もしない、完全に閉じた回路で

使用する方式だと言うことです。

CPR のP は、維持(Preservation)です。もし私たちが自然界からデザインの知恵や生態系のサービスを

引き出したいのなら、生態系をそのまま維持しなければなりません。自然のままの生態系が私たちに与え

てくれるものは、世界中で最も優れた、コストのかからない水質浄化であり、あるいは洪水制御、虫害制

御、穀物受粉、気候制御、土壌造成、貯水であり、その他の多くのサービスです。ニューヨーク市では最

近、最もコストの安い浄水方法は、市民の飲料水の源となっているアディロンダック山地の水源流域を買

い取り、維持することだと言う方針を決めました。アメリカの他の多くの都市はいまや、水を清浄にする

ために生態系を維持する政策をとるようになってきました。その方が、水処理施設を建設するより何百万

ドルも安くつくからです。対照的な例が、タイで起こりました。タイでは森林伐採によって河川が汚染さ

れ、首都バンコクは地下水に過度に頼らざるを得なくなりました。その結果、バンコクは地盤沈下し始め、

今では海面よりも低くなりつつあります。

もし私たちが自然から学ぶのがあまりにも遅すぎた場合、いざ自然に聞きたいと思ったときには、解答

を与えてくれる自然の一部はすでに失われているかも知れません。例を挙げましょう。私たちが「人間は

がんなどの病気で死ぬのに、サメの多くの仲間は、なぜがんにならず大半の感染症にもかからないのだろ

うか」と問い始めたのは、つい最近のことです。ある医者がこの疑問を提起し、その結果、ある種の小型

サメに新種の強力な抗生物質を発見したのです。しかし乱獲によって、サメは世界中で数が減っていまし

た。ときにはあのトレードマークのヒレを採るためだけに殺されているのです。世界に内蔵される貴重な

情報は、遺伝子と種の多様性という“銀行”の中に保存されていますが、世界中で毎日40 から100 の種が

絶滅しつつある今、私たち自身が破産してしまうのも間もないことでしょう。

R は修復(Restoration)です。修復作業は利益の出る仕事のはずです。歯医者や医者に尋ねてみればお分

かりになるでしょう。もっと多くの人が地球を診る医者として、地球という身体を治療し、十分な診療代

を受け取るようにならなければいけません。修復型ビジネスは、単に持続可能性、つまり“害を与えない

こと”に留まらず、私たちが受け継いだものよりもっと多くの自然の美しさと資源を残すことによって、未

来の世代に大きな贈り物をすることになるのです。そのように意義のある仕事は、地球修復の作業に従事

する人々の精神を高揚させることにもなるでしょう。

私たちの経済を、人間にも地球にも有益なものにする修復の試みは、膨大な改革プロジェクトですが、そ

れはすでに多くの場所で始まっています。アメリカでは、バーモント州の2人の改革者ナンシー・トッド

とジョン・トッドが、汚水処理方式を従来の浄水場施設から、一連の多様な生物を利用した総合的生態系

方式に替えることによって、自然の資本を修復する方法を見出しました。名付けて「リビング・マシン」と

いいます。リビング・マシンは、塩素を使ったエネルギー集約型の汚水処理に代わって、植物、動物、昆

虫、微生物が共同で働いて水質完全浄化を行います。費用は従来と比較すれば僅かですみ、施設は温室と

見違えるように清潔です。

ニューヨークからサンフランシスコにいたるまでのアメリカの都市の貧困地区