「ダム案が最良」 最上小国川の治水対策で県!?

最上小国川の問題。県内ニュースで発表されました。

どうも全国に先駆けて取り決めようとしているみたいな最上小国川問題。

あいかわらず、真実がテーブルにのらないまま最終決定までいこうとしているとしか見えない。

おそらく全国でもっとも粗雑な議論のまんまで、行政による情報操作のまま進んでいるのが山形県のこのやり方だろう。

これまで、ダム建設のほとんどが、当初計画の建設費用を大幅にオーバーして当たり前だった。月山ダムなんて780億のはずが1780億になっている。他も同様。

また、この4案のコストの算出根拠について、諸々疑わしいところがある。改めて調べる必要がある。

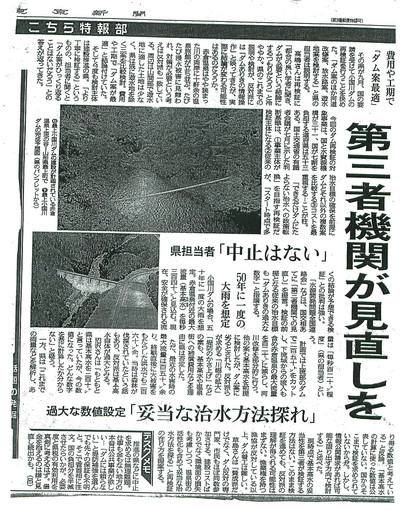

山形新聞より転載させていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

再検証の結果「ダム案が最良」 最上小国川の治水対策で県!?

2010年12月01日 16:45

国土交通省からの要請に基づき、最上小国川の治水対策を再検証していた県は1日、「ダム案を最良な治水対策と評価する」との対応方針の素案を公表した。穴あきダムを含む4つの治水対策案について比較検討した結果、赤倉地区の安全を確保するまでの期間や、コストなどの面から総合的にダム案を評価するとした。

対応方針は、検証作業を踏まえ、ダム事業に関し継続か中止かの姿勢を国に報告するため作成する。パブリックコメント(意見公募)、住民説明会、県公共事業評価監視委員会の審議などを経て、吉村美栄子知事が正式に決定する。県は「年度内には決定し、できるだけ早く国に報告したい」としている。

複数の治水対策案を立案、評価するよう求めた国の要請に基づき、県は(1)穴あきダムの現行案(2)遊水地(3)赤倉地区上流で洪水の一部を分水する放水路(4)築堤や河道掘削などの河道改修−の4案を立案。この上で4案を安全度やコスト、実現性、持続性など7項目の評価軸から評価した。

赤倉地区の安全が確保されるまでの期間はダムが約5年と最短。遊水地約76年、河道改修約74年、放水路約63年とした。コストはダムが約110億円(執行分を除いた残事業費)で最も安く、遊水地約151億円、河道改修148億円、放水路146億円と算出した。

技術上の観点からの実現見通しでは、赤倉地区の河道改修が必要な遊水地と河道改修については「温泉への影響がない設計・施工は技術的に困難」と指摘。放水路案では「分水工などの施設が赤倉温泉街に近接していることから施工に伴う温泉への影響を把握する必要がある」とした。

一方、ダム建設に反対の姿勢を示している小国川漁協の沼沢勝善組合長は「ダム事業に関する政府の動きをみて、期待を膨らませたり、落胆したりと感情的に揺さぶられてきた。ダムによらない治水対策を願うスタンスは変わらない。温泉に影響を与えない河道改修は可能だし、その方が赤倉温泉街の活性化につながると思う」と話した。

最上小国川ダムは、政権交代による政策転換で昨年末、国から検証対象とされた。既に設計は終了しているが、検証対象となったダムは「新たな段階に入らない」とされているため、用地買収などに進めない状態となっている。

県は1日から31日まで意見を募る。資料は県庁の行政情報センターなどで閲覧できるほか、県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)で入手できる。意見は郵送、ファクス、電子メールで県に提出する。問い合わせは県河川課 023(630)2686。

12月11日、庄内農業なう。農文化交流といのちつながる庄内ブランド シンポジウム開催!

来る12月11日、開催のシンポジウムの企画のお知らせをします。

ちらしは、http://ecomu.info/images/ecomu1211059.pdf

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庄内農文化シンポジウム

「先達たちと語る、庄内農業なう。#1

~農文化交流と、いのちつながる庄内ブランド~」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

庄内農文化交流推進協議会

庄内農文化交流推進協議会(代表:小野寺喜作)は、12月11日(土)に、シンポジウム「先達と語る、庄内農業なう。#1 ~農文化交流と、いのちつながる庄内ブランド~」を、開催いたします。

・地産有機野菜を扱い、全国、世界を舞台に活躍するレストラン・オーナーシェフ。奥田政行。

・自然農法でつくる食材や、化粧品を生み出し続け、全国的に活躍する起業家。山澤清。

・農業とは山伏修験道そのものと語り、稲霊の里 庄内を発信する羽黒山伏。星野文紘。

・Uターンし、有機農業と農家民宿の後継ぎとして営みをはじめた青年農業者。小野寺紀允(のりまさ)。

・グリーンツーリズムの最前線を語る行政マン。遠藤知庸(とものぶ)。

「農」をめぐる各界の先達たちが先端の取組と、庄内農業の希望の明日を語ります。

■日時:12月11日(土)午後1時半〜午後5時

■場所:東北公益文科大学院ホール(定員110名) 8日までお申し込みのこと。

■内容:

□基調講演1 遠藤知庸 (農水省農村振興局農村政策部都市農村交流課 課長補佐)

「農業を取り巻く環境の今と、農文化・グリーンツーリズム 最前線」

□基調講演2 奥田政行(アルケッチアーノ オーナーシェフ)

「食の都・ 庄内」の今

□パネルディスカッション(取組紹介各15分、パネルディスカッション1時間)

星野文紘(羽黒山伏)

山澤 清(ハーブ研究所スパール 代表)

遠藤知庸(農水省 課長補佐)

小野寺紀允 (有機農業 農家の宿 母屋、やさいの荘の家庭料理 菜ぁ(なぁ)後継者)

■参加料:無料

■定員:100名(会場の都合あり、事前申込みを12月8日までにお願いします。)

※当日受付も実施予定。混雑による不便が予想されるため、事前に以下までご確認ください。

■主催:庄内農文化交流推進協議会

■後援:山形県 鶴岡市(申請中)

■開催の思い

「奥参り」で賑わいを続けてきた出羽三山の修験道が今に伝えるように、庄内は、昔から命つながる自然と共生する文化が育まれてきました。庄内に継承される、いのちつながる自然と共生する取組を共有し、この文化を庄内の農業に活かして未来を産み出していく可+能性を探ります。そして、庄内ブランド価値を高めていくために、生産者・消費者がともに、その価値を認識する必要があります。グリーンツーリズムなどの都市農村交流は、地域の人達と、都会の人が、命つながる庄内の食と農を体験・共感し、庄内の産品・文化を愛する人となる、庄内ブランドを確立する有効な手段です。

先達たちが、庄内の食と農の今を語る。庄内の食と農には未来がある。庄内農業なう。

■お問い合わせ・申し込み先

庄内農文化交流推進協議会 申し込みHPhttp://ecomu.info/sh003.html

○今日は雨まじりの交差点街宣からスタート。

金子勝 さんの講演を聴いて

ちょっと遅れての報告となりますが、22日、酒田市新田産業奨励賞授賞式に引き続いておこなわれた、記念講演、慶応大教授、金子勝先生の講演を拝聴しました。

テーマは「食とエネルギーによる不況脱出」。現状の経済危機。環境エネルギー革命、東アジア市場、社会保障制度の一元化、子供を社会で育てる政策、雇用制度の再構築、農政の転換を掲げ、実に明快に今後の不況を脱する方策として特に新エネルギー革命、日本の「食」、農業の6次産業化についてお話頂いた講演でした。

なんと講演予定時間が1時間オーバー。でもそのおかげでじっくり聴くことができ良かったです。

「今日本を含むこの閉鎖的な世界情勢の中で、世界中が戦争に変わるような「大義」で同じ方向を一斉に向くことが大事。」

「そしてこの100年に1度の経済危機を抜け出すには、環境エネルギー革命しかない。」

不況を克服していく、閉塞感を打破していくために、公共投資、公共事業の今後のあり方として、それこそ戦争のような「大義」として何を掲げるのかという意味合いで、地球温暖化問題の解決、ピークオイルの対処を大義として、公共投資をおこなう、グリーンニューディールの真意を説いて下さった講演であったと思います。また、TPPについても、マスコミ報道なのでは取り上げられない、真意を伝えて下さったように思えます。

実際にスウェーデンではこの10年、8.7%co2を真水で減らつつ、44%の経済成長を遂げています。「持続可能な社会をつくる」ことを大義として、北欧、ドイツはグリーンニューディールに成功しています。講演の後、アメリカのグリーンニューディールの頓挫の状況についてや、また日本のグリーンニューディールを阻んでいるものは何か、何を変えなければならないのか。を質問させていただきました。

米国では強烈な石油メジャーなど既存のエネルギー産業界が相当大規模なロービーイングをおこない、羽交い締めされている。しかし、おもしろいことに米国防衛省の艦隊がグリーンエネルギーシフトしている。日本のそれが進まない訳は、やはり経済界、産業界の重鎮たちの問題がある。。。。と。政権交代はそれを転換させ、まさに本来的な「ニュー」ディールをおこなう大きなチャンスなのになかなか思うように進んでいない。と。

不況脱出、雇用創出のためにも、従来型の公共事業、公共投資のかたちを「持続可能な社会」をつくるインフラへの公共投資。公共事業へのシフトさせていくこと。これは私自身も研究し、訴え続けてきたことですが、その方向の重要さを改めて確認できたような、講演でした。

奥田君 おめでとう!料理マスターズ受賞

「食の都」の提唱者、アルケッチアーノの奥田君が料理マスターズ受賞!

奥田シェフが料理マスターズ受賞 農水省初企画、東北からは1人

2010年11月25日 19:47 山形新聞

http://yamagata-np.jp/news/201011/25/kj_2010112500403.php

鶴岡市のレストラン「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ奥田政行さん(40)が25日、地場食材の活用や日本食文化の普及に貢献した料理人として農林水産省の「料理マスターズ」に選ばれ、都内ホテルで行われた記念式典に出席した。7人の受賞者のうち、東北地方からは奥田さんのみが選ばれた。

今回初めて企画した料理マスターズ顕彰制度は、技術・技能が卓越した現役の料理人が対象。生産者と連携し地域の優れた食材を料理に活用する取り組みや、外国人シェフに日本の食材や食文化を伝える活動などを5年以上にわたって行っている点などを評価する。自薦、他薦による106人の応募者から7人が選ばれた。

奥田さんは地元庄内の生産者と強いつながりを持ち、在来作物をはじめとする地場の素材を生かしたメニューを提供し、全国、海外に広く発信している活動が認められた。奥田さんは「庄内全体のおかげでもらった賞。これまで同様のスタイルだけでなく、グローバルな料理人を目指す必要もあり、重圧を感じるが克服できればもっともっと山形を元気にする活動につながるはず」と抱負を語った。

抜粋ここまで。−−−−

奥田君、さらなる飛躍に期待したい。

「食の都」というと、それを支える鶴岡の水資源をやはり僕はなんとかしなければと思う。

奥田君のアルケッチアーノの立地している場所は旧櫛引町の下山添一里塚83 になる。

この山添地域は、従来からの赤川扇状地、坂井川 の伏流水の水源からの水道水。

鶴岡地区のこの地域のみ、従来の水源のままなのだ。他の地域は、月山ダムの水100%の水。

なぜこの地域の水だけ、守ることができているのは何が起因しているのか。現在調査中。知っている方がいらっしゃったら、(旧櫛引町の皆様)教えて下さい。ね。

尼崎市 阪神淡路震災のボランティアの同士、 稲村市長が誕生! おめでとう!

尼崎市 稲村市長誕生! 震災ボランティアの同士であり、無所属市民派、環境派議員の「緑の未来」ネットワークで交流を続けてきた稲村和美さんが尼崎市長に当選! おめでとう!

本日月山炎のトークライブ 開催! ustream で中継します。

本日、鶴岡市道田町21-29の草島事務所となり、スタジオsolai にて、音楽家 岡野弘幹氏を招き、以下のイベントを開催します。なお、ライブの模様は、http://www.ustream.tv/channel/%E6%9C%88%E5%B1%B1-tv で生中継されます。

月山炎のトークライブ

◆日時 2010年11月20日(土)19時開場/19時30分開演

◆場所 スタジオ ソライ (鶴岡市道田町21−29)

◆入場無料(お申し込みは、0235−64−0615 佐藤まで)

◆「聖地巡礼㈼」パイロットフィルム上映

◆岡野弘幹によるインディアンフルートのミニライヴ

◆岡野弘幹と地元山伏によるトークライブ

(草島進一 羽黒山伏 環境NGO代表)

(佐藤暁子 羽黒山伏 フリーアナウンサー)

岡野弘幹 公式サイト http://www.tenkoo.com/okanohiroki/

●「月山炎のトークライブ」企画趣旨

今から11年前の1999年。

21世紀を素晴らしい世紀に…と祈り、考え、行動していた日本全国の仲間たちが集まり

企画実施された「虹の祭り」。そしてそれに呼応して開催された「月山炎のまつり」。

そこには何か、得たいの知れないポジティヴなエネルギーにあふれていた。

ときは過ぎ、2010年。

もはや言うまでもない世の中のカオス。

政治、経済、社会、環境、教育、エトセトラエトセトラ。

この時代、私たちは何を信じ、どこへ向かって歩んでいけばよいのか?

きっとその答えの一つが、出羽三山にある。

修験道でその名を知られ、神仏習合、神仏共存の神の山々であり、すべてを暖かく迎え、

(死と再生へ)と誘ってくれる山、出羽三山。

出羽三山に縁が深く、地球の声・大地の祈りを音楽として奏で続ける関西在住のアーティスト、

岡野弘幹。

出羽三山の地元、庄内で「水を、川を、自然を守りたい」と活動し続ける山伏、

草島進一(NGOウォーターワッチネットワーク代表、元鶴岡市議)。

2人をナビゲートするのは紅一点、山形を中心に活躍するフリーアナウンサーで山伏でもある、

佐藤暁子。

3人が出羽三山から得たインスピレーション、メッセージを、今、改めて伝えたい。

そして、このイベントのもう一つの柱…

2009年出羽三山神社丑年ご縁年、三山、松聖・星野尚文先達、そして「月山炎のまつり」

有志たちの協力の元、月山・湯殿山・羽黒山で行った岡野弘幹奉納演奏の記録映像の公開。

岡野の祈りをアートにまとめた音楽作品であると同時にドキュメンタリーでもある「聖地巡礼2」の

パイロットフィルムを、舞台である出羽の地でいち早く公開する。

イベントでは、岡野弘幹によるインディアンフルートのミニライブも実施。

そして、この「月山炎のトークライブ」の様子はUSTREAMで発信

庄内から全国へ世界へとつながる仲間達と、今一度このスピリットを共有したい。

各地からのツイートも織り交ぜてインタラクティブなライブ展開。

現代音楽家、岡野弘幹氏の三山への奉納演奏 記録映像 パイロット上映会

今週末の20日(土)、以下のようなイベントをカフェ solaiで開催します。

1999年の月山炎のまつり以来、出羽三山、鶴岡に通い続けて頂き、交流を続けている音楽家、岡野弘幹氏が昨年おこなった出羽三山での奉納演奏の模様をまとめた記録映像の上映会+演奏会+トークライブです。

入場無料。ぜひ足をお運びください。また、当日の模様はUstreamで上映いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昨年「出羽三山丑年御縁年」に撮影が行われた音楽家 岡野弘幹の作品「聖地巡礼」。

有志の方のご協力を頂き、月山・湯殿山・羽黒山での奉納演奏の記録映像を

下記の日時にパイロット版を上映いたします。

岡野の祈りをアートにまとめた音楽ドキュメンタリー「聖地巡礼」の前作は、

春・吉野、夏・熊野、秋・高野、冬・天河を舞台にして

日本霊性の源の地を音霊奉納し巡り、自然界と千年の祈りに思いを馳せ、音楽と映像に綴っています。

岡野弘幹の創作活動の根本にある精神を実直に表現したこの作品の響きにふれるとき、

私達の心の奥深くに宿る聖地が、まざまざと呼覚まされる作品です。

(詳細は公式サイトよりご確認下さい。http://www.tenkoo.com/okanohiroki/freepage_15_1.html)

二作目となる「聖地巡礼㈼」では出羽三山が舞台となりました。

発売を前にした先行上映を多くの方にご覧頂きたく、

大変急なご案内で恐れ入りますが、足をお運びいただければ幸いです。

◆日時 2010年11月20日(土)19時開場/19時30分開演

◆場所 スタジオ ソライ (鶴岡市道田町21−29)

◆入場無料(お申し込みは、0235−64−0615 佐藤まで)

◆「聖地巡礼㈼」パイロットフィルム上映

◆岡野弘幹によるインディアンフルートのミニライヴ

◆岡野弘幹と地元山伏によるトークライブ

(草島進一 羽黒山伏 環境NGO代表)

(佐藤暁子 羽黒山伏 フリーアナウンサー)

岡野弘幹 公式サイト http://www.tenkoo.com/okanohiroki/

ベリーダンス公演 ご協力に感謝。

11月13日の妻のベリーダンス公演Turan to luxor. 響ホールほぼ満員御礼。お越し頂いた皆様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。その模様がYOUTUBE にアップデートされました。どうぞご覧あれhttps://il.youtube.com/watch?v=8Vrg9uxJ780

演出家ishさんのストーりー 亀さんの舞台装置、照明、音。それにダンスの振り付けとそれに応えてくれたダンサー達。僕も舞台転換等々を手伝いつつ、創造するエネルギーの炸裂する様に実に刺激とエネルギーを受けました。創造とは希望ですね。カルチャークリエイティブ。文化を創造する力。まさに政治にもこれが求められているのだと僕は思っています。

最上小国川ダム関連の取材記事

最上小国川ダム関連。国の検証の方針を受けて、地元最上町、舟形町の町長、議員などが集まり、協議を進めているというニュース。

湯殿山閉山式

朝ついてから街頭演説、その後、湯殿山閉山式。なおらいの席で、最上川の船下りを立ち上げたにお会いし、当時立ち上げの話や、特に仕掛けをされた「国際ホルンシンポジウム」のお話を伺う。

八十歳を越えているとまわりの方から伺ったが、実 に情熱を感じるお話。特に、 船の上からのホルンの演奏に岸から応えるようにしてホルンが響き、渓谷に響き渡る様は実に感動的だったとか。

観光産業黎明期といったらいいだろうか。その頃の勢いをつくった方々のお話を改めて聞くことも実にパワーの源泉。今度じっくり伺う機会をつくりたい。