3月1日地下水調査報告会

3月1日の地下水調査報告会が迫っております。

ボランティア・カンパを募集しています。

4月の統一地方選挙、山形県議会への挑戦の決意を固め、日々、つじ立ちと、地域を歩き、あいさつ廻りをしております。

事務所は道田町21-29 の自宅となりの元喫茶店を事務所にし、

只今、発送作業などなど、ボランティアスタッフの皆さんと日々奮闘しております。

皆様にお願いです。応援する会のリーフレットや政策チラシをお仲間に広めて頂ける方、また、事務所で電話番などの作業をして頂ける方などなど、ボランティアスタッフを募集しています。

どうぞお気軽にご連絡下さい。090−4388−3872 s.kusajima@gmail.com

また、カンパも大募集中です。

郵便振替口座 02280-7-124551 名義 「草島進一を応援する会」

一口1千円から。何口でも結構です。草島の「世直し」の挑戦を支えて下さい。

何卒よろしくお願いいたします。

草島進一

3月1日 地下水調査報告会「恵みの水を考える」を開催。

本日は112×三川橋のつじ立ちからスタート 朝日地域方面若干。さきほど八文字屋前での夕刻つじ説法を終えてもどってきたところ。

まずはお知らせです。3月1日に、地下水調査報告会をおこないます。

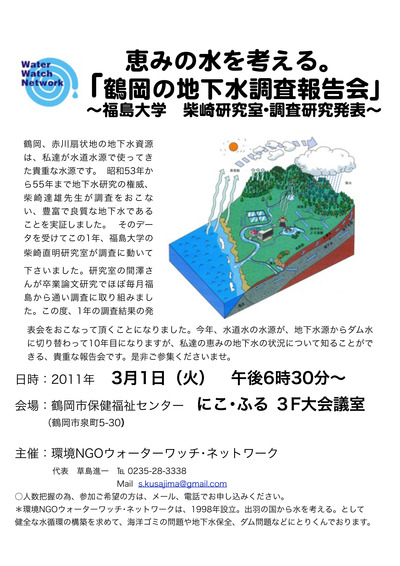

以前、このブログでもお伝えした鶴岡の地下水調査。最新のシミュレーション技術を使って、鶴岡の地下水源の実態を再確認する調査です。このたび卒論研究がまとまり、鶴岡市内で以下、調査の報告会をおこなうことととなりました。鶴岡の地下水源の実態を知ることができる貴重な機会です。ぜひ皆さんご参集ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

恵みの水を考える。

「鶴岡の地下水調査報告会」

〜福島大学 柴崎研究室・調査研究発表〜

日時:2011年 3月1日(火) 午後6時30分〜 会場:鶴岡市保健福祉センター にこ・ふる 3F大会議室

主催:環境NGOウォーターワッチ・ネットワーク

鶴岡、赤川扇状地の地下水資源は、私達が水道水源で使ってきた貴重な水源です。 昭和53年から55年まで地下水研究の権威、柴崎達雄先生が調査をおこない、豊富で良質な地下水であることを実証しました。 そのデータを受けてこの1年、福島大学の柴崎直明研究室が調査に動いてくださいました。研究室の間澤さんが卒業論文研究でほぼ毎月福島から通い調査に取り組みました。この度、1年の調査結果の発表会をおこなって頂くことになりました。今年、水道水の水源が、地下水源からダム水に切り替わって10年目になりますが、私達の恵みの地下水の状況について知ることができる、貴重な報告会です。是非ご参集くださいませ。

ダム案妥当の、山形県公共事業評価監視委員会。また、穴あきダム推進への疑問。

ダム案「妥当」の意見書提出 最上小国川の治水対策で知事に

の記事に対して。

ダム案妥当の公共事業評価監視委員会。以前もその委員会の構成などに疑問をもっていた。このダムの件については、以下のようにパブリックコメントを提出した。治水効果が発現するまでの期間について、基本的に行政側の言い分を鵜呑みにするだけで良かったのか。山形県の検証そのものが問われていると考える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下、県に提出したパブリックコメント

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3学識経験を有する者 の意見を聴くこと について

今般の検証について、特に学識経験者の内河川の専門となる河川工学者として「ダムに依らない治水プラン」「総合治水」を明確に主張し、言及される研究者、委員が全く存在しないままの検証になっている。これは、これまでの流域委員会等の議論のプロセスでも欠落していた。そのため、これらの検証手法、対応方針は「ダム推進に」偏ったままで、何一つ本質的な「検証」に至っていない。

我々がこれまで現地に招聘し、現地踏査をされている今本博健 京大防災研究所元所長、大熊孝 新潟大名誉教授らも検証作業に加えた、偏りのない検証が必要である。検討いただきたい。

特に2006年に現地を訪れた今本先生は、「たった3案(当時)だけで議論の回数も少ない。この川の魅力を壊さないダムに依らない治水対策は他にもある。議論過程を見ていて特にこの計画に関わる河川工学者の見識を問いたい と意見を述べている。

技術上の観点からの実現性

河道改修案について、河川の水位と温泉との影響があることは解っているが、「影響がある」で思考停止していまいか。影響があるにとどまらず、その関係性のメカニズムを解明することによって、堆積土砂を取り除くことができると考えられる。とはこの温泉調査に関わった専門家の意見である。

温泉街の河道に先般「県が設置した」と説明会で言及された床止めがあるが、この工事の際は大胆に河床に触れる工事をしていたと考え得る。

今、河床に全く手が触れることができないような言及を繰り返していることはこうした工事を考えると全く欺瞞性がある。

又、この床止めは何のためにつくられたのか。温泉のお湯を維持するために河の水位をあげるため、この床止めがつくられたのではないかと推測する声が現地にある。この床止めを一旦取り払い、河道の土砂を払うことで相当量の水量を確保できると推測される。こうした事を盛り込んで「国土問題研究会」からダムに依らない治水プランが提案されているが、今般の検証の際、全く検討されていない。

この河川温泉調査に実際に関わった温泉の専門家である山形大学川辺教授の見解は現在完全に無視されている状況である。温泉掘削調査の結果についても偏った報告をしているままであり欺瞞性がある。

「影響がある」にとどまって思考停止しそれを論拠としことさらに強調するのは、河川管理者の姿勢に疑問を感じる。より深く調査し、温泉と河川水のメカニズムを解明し、温泉湧出に影響を与えることなく河床の土砂除去ができないか、更に十分に検討すべきである。

4.5基本高水流量

赤倉地点での過去の洪水実績である、270m3/s よりも70m3/s多い340m3/sが設定されているが、この基本高水流量については先般国会でも

算定する際のパラメータの欺瞞性が指摘された。最上小国川の基本高水流量についてもダム建設のために過大に設定されていないか、第三者機関での検証が必要である。そのために、算定のためのパラメータ等について、電子データで情報公開していただきたい。

7.2.4効果が及ぶ範囲 の河道改修案について

「最下流から段階的に実施する必要がある」

効果の発現による評価

ダム案での発言は5年。河道改修案の74年

この2点についてだが、赤倉温泉地域の下流部は河道は民家に接しておらず、掘りこみ河道で一定の安全が保たれている。またその下流部は支流の影響が大きいことから、河道改修について必ずしも最下流から実施する必要があるとは思えない。他河川でも、例えば、川辺川などでも、危険箇所の堆積土砂を除去しただけで相当の安全が確保された実例がある。

この「最下流から段階的に実施する必要がある」には欺瞞性がある。ないとすれば反論を求める。

ゆえに、治水効果の発現の数値には欺瞞性がある。

7.8.1 水環境への影響

7.8.2 生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体への影響

「流水型ダムはーー水質は変わらない」また、生態系への影響は小さいとあるが、まず、ダム建設時の河川への影響は甚大と考えられる。益田川でも流域の住民から「建設中の10年は濁りが続き、魚の姿がほとんど見られない状況になっていた」と伺っている。また流水型ダムといっても、巨大構造物であり、副ダムと本体との間のプールに相当量の土砂等が堆積し、濁水の長期化などを引き起こす可能性があり、実際に鮎釣りなどでは相当の影響を生じるおそれがある。

流水型ダムとして「環境にやさしい」と県は広報を続けているが、同様の流水型ダムである川辺川ダムに対して、熊本蒲島知事は、「球磨川そのものがかけがえのない財産であり、守るべき『宝』ではないか」として、白紙撤回をした。通常のダムも流水型ダムもかわりなく、環境に大きく影響を与える巨大構造物としてとらえられている。これが常識的な考え方ではないか。これまでも多くのダム事業で「清流が維持される」と広報されたものの、実際には建設時から河川環境に著しくダメージを与え。清流環境を失ってきた。

小国川ほどの清流環境をもつ天然河川で、流水型ダムがつくられ、生態系は全く変わらないという実例は現存しない。

慎重に考えるべきであり、ダムに依らない治水をもっと真摯に検討すべきである。

8.2 コストによる評価について

ダム建設のコストだが、これまで、建設途中で大幅に建設費用が増えた実例が多い。実際に月山ダムでは780億が1780億円にふくれあがっている。現在のダム事業費が48億円となっているが、これが膨らまない保証はあるのか。

又、現在このコストによる評価であるが、流域全体の長期的な経済をみたときに、現状の清流環境の生態系が生み出している流域の経済効果はいかほどで、ダム建設に依る経済損失の試算はいくらなのか、明確に提示

道形保育園 その後。

半焼してしまった道形保育園、今後の保育などの件で、理事長さんに伺う。様々な保育園から「うちで何人大丈夫だよ」などの声がけもあったが、子ども達を当面、道形町公民館を使って保育を行うとのこと。公民館を使うことを承諾された町内会をはじめ、周辺住民、行政等々、本当に多くの方々から支援、善意の声が寄せられているとも伺った。

つじ立ちから火災現場へ。

112号バイパスと三川橋でつじ立ち。7時50分ごろだったか、緊急車両が通過したと思ったら警察署付近からもくもくと黒い煙が。確認すると、道形保育園から出火とのこと。つじ立ちを切り上げて現地へ。近所の皆さんが心配そうに見守っておられた。子ども達は近くの公民館に避難して無事とのこと。通勤時間で人手が心配される消防団。方々から駆けつけておられて、顔見知りに遭遇。建物は半焼。人命は無事。みなさん火災には十分注意しましょう。

大山ー酒蔵祭り にて

酒蔵まつりへ。天気が良くて良かったですね。たくさんの人が大山の4軒の酒蔵の酒とともに大山の自然や地域の魅力を味わった様子。歩いていると、「今度こそがんばってね。」「市長選は惜しかったね」「市議会、もの足りなくなったよ」などなど、多くの方に励まされた。具体的に水の事について、「不味くなってたまらない。どうなっているの?」 と、お話頂いた方もいらっしゃった。中には、「毎朝のように立っているのを見て、毎日の仕事の励みにしています。ぜひがんばって」と握手を求めてくださる青年にもお会いすることができ僕自身感激。感謝。

その後、パル前で街宣。

人口減少、超高齢社会を迎えている今、政治の発想を変え、仕組みを改めなくてはならない。等。

地域を廻っていると、、、水問題。

商店街 地域を挨拶まわりしていると、一言「水問題のとき、私も一生懸命署名活動した。残念ながら住民投票も叶わず、水が切り替わった。あの時、予想したことがそのまんまになった。水は明らかに不味くなり、特に夏場はそのまんまではとても飲めない。水道料金は2倍にはねあがった。 この変化が、放置されたままなんじゃないか」との問いかけられた。 おっしゃるとおりと僕は応えた。

その方は続けた。「高くなっても おいしくなるんだったら、わかるけれど、高くなって不味くなるなんて納得できない」と。

それと、冬2度とか3度という低温の水が流れてくることによって、お風呂を沸かすのに30分以上余計にかかる。このコストの上乗せはどうしてくれるんだ。ということ。これも以前から寄せられていた。市議会で一度僕はこのことはとりあげて質問をした。すると当時の水道部長「冬はそうかもしれないが、夏はぬるいからその分ガス料金が少ないと思われる!?」と、白々しい答弁をしたことを今も鮮明に覚えている。

この問題は、市議会だけでは片付けられない。水需要の予測をおこない、ダム開発に舵を取り、途中、破綻することがみえつつも、突進していった、「広域水道事業」 は、県、国の政治にも責任がある。この大きな問題を問題と認識しない県政にこそ、大きな問題があるといっていい と僕は考えている。

鶴岡市では 「ダムと広域水道事業」の構造的な問題を抱えている。僕は、この問題の典型といえる鶴岡から、問題を解決し、持続可能な水道事業へ転換することを叶えたい。

水源が、地下水からダムに切り替わって10年。この10年の内に少なからず市民の暮らしに変化が生じているのではないか。もっと丹念に声を拾っていきたいと思うし、僕はそうした声に応えていきたいと考える。

ぜひ皆さんの声を今一度いただきたい。

うつ病100万人。認知行動療法の普及を。

NHKクローズアップ現代での特集。興味深く見た。認知行動療法。ストレス社会によりウツ病患者が100万人を超えているといわれている。その解決策として、これまではとにかく薬に依るところが大きかった。薬も進化していると聞く。しかし、薬依存が強すぎる傾向があると良く聞いていた。それに薬物療法だと44%と再発率も高いとのこと。これに対して、認知行動療法をあわせた場合は27%。対処療法の薬物療法ではなく、カウンセリングなどにより、悩みの根本に向き合い、悩みにしばられている状態から、それを解きほぐし、根本の悩みを解決していく、認知行動療法。去年から、健康保険の対象になっているそうだ。しかし、この認知行動療法をおこなっている医療機関は2.1%しかないのだそうだ。普及していない問題の一つが、診療報酬の問題。医療機関が経営的になりたたなくなる点数にしかなっていない。とのこと。また、もう一つが、カウンセリングができる精神科医を育ててこなかった。と言うこと。現在、臨床心理士は2万人いる。しかし、医師ではないので診療報酬が受けられず、ほぼ非常勤で、300万円以下の年収の方が3割とのこと。

山形県内、こうした療法を受診できるところはどのぐらいあるのだろう。ネットで調べても米沢で一件しかひっかからなかった。公的な精神病院などではどれだけ取り組まれているのか。

日本の精神医療については、米国、英国などと大きく差があると聞いている。こうしたカウンセリング重視の精神医療をしっかりと広げていかねばならないと思う。

認知行動療法による、ウツ対策はまさに年に3万人以上という自殺対策そのものだ。

温海の雪害現場を訪ねる。

八文字屋前、朝のつじ立ちから、昨日中気になっていた温海へ。田川から向かうが、国道345からは一霞までで道路が雪崩の危険のため、閉鎖中。湯温海には、木野俣ー小国経由ではいらねばならなかった。