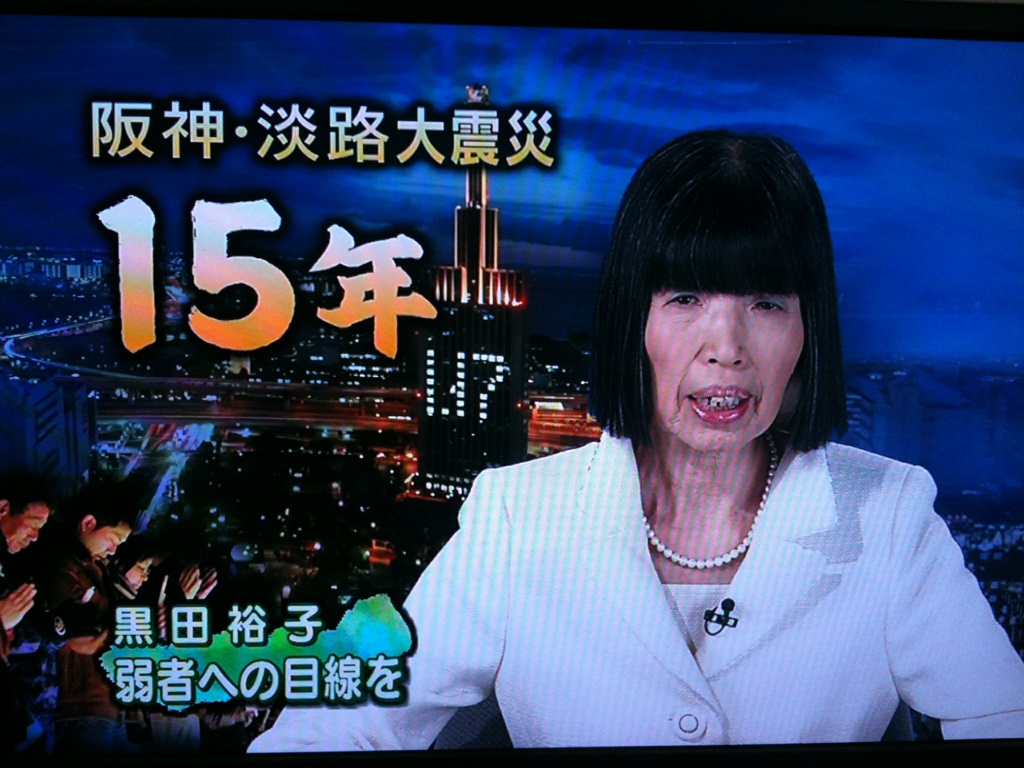

黒田さん 阪神淡路大震災から15年。

阪神淡路大震災から15年。今日のNHKの視点論点では、障がい者、高齢者ネットワークの黒田さんが発表されていた。当時、避難所で、まず最初に元気な方々が体育館の真ん中を陣取ってしまい、高齢者や障害者の方々が入り口近くなどで寒さに凍える。なんてことがあった。災害の時にいかに弱者の視点にたって、しくみが構築できるか。黒田さんたちが、孤独死の防止として、ふれあいテントをつくって、交流の場をつくった。そのテントを訪れたときの事を思い出す。僕らは、緊急通報の装置を一人暮らしのお年寄りに手渡して、寂しいときやお話をしたいとき、もちろん緊急の時、押してもらい、それにボランティアが二四時間体制で対応する、ベルボックス事業を展開していた。地域のコミュニティのつながりがあれば、お年寄りたちは、孤独死することはなかった。

これは、あの災害で学んだ、大きなことだ。それを教訓に、中越ではコミュニティを大事にして隣近所できるだけ離ればなれにならないように仮設住宅をつくった。黒田さんの「ふれあいテント」に学び、神戸でも次々とふれあいセンターとして集会所が設けられ、今や、仮設住宅をつくるときには、そうした集会所をつくることは常識になっている。

僕は、阪神では、被災地の中と外との情報格差に悩んだ。何かが必要と思ってマスコミに訴えて報道してもらう。それを観た人たちが食料、衣類と送ってくださる。被災地のニーズはどんどん素早く変わるので、それらが送られてきたときには、ニーズは次に変わっているということが起きていた。

当時 僕はではじめのインターネットのノウハウを大阪大学の学習会まで足を運んで学びにいった。そして、97年の重油災害では、インターネットを活用して、当初は二〇分ごとに刻々と変化する現場のニーズを伝えていった。僕らはひとつひとつ現場で学び、学んだことを次の現場で実践してきた。

重油災害ではじめて、社会福祉協議会、JC、NPOの連携ができ、協働のボランティアセンターが立ち上がった。その後、新潟水害、中越地震、能登沖地震、中越沖地震、など、次々とボランティアの現場では センターが立ち上がり運営がおこなわれてきた。僕ら、「元気村」の活動としては、中越では避難所でのプライバシー対策、それから車中泊で起きてしまったエコノミークラス症候群による犠牲者をいかに防ぐかということを目標に、「テントプロジェクト」を立ち上げ、七〇〇張りのテントを被災者の方々に提供した。

中越沖地震では、真夏の避難所でいかに快適に過ごしていたくかを考え、キャンプ用ベッドを提供するプロジェクトをメーカーさんとともにおこなった。体育館の床 にぺったりと布団をしくよりも、ずっと快適だといことを実験しつつ、実際に喜んで頂いた。 中越では、ボランティア本部のすぐ近くにお住まいで被災当時大変苦労をされたという全盲の方とじっくりお話をした機会を得た。改めて 謙虚に、災害時に最も弱い人たちの事を考えて活動せねばならないと思ったものだ。

僕の今の活動のまちがいなく原点となっている阪神淡路大震災から15年。「神戸」が今、本当に活かせているか、また、改めて問われる。

高橋裕氏。日本のダムの時代の終焉

朝九時、出羽三山の自然を守る会のお二人と共に吉泉衆議院議員にお会いする。昨日、テレビタックルでの出演もされていた吉泉氏。一時間近く諸々ダムの案件で意見交換。 1月10日日曜日、朝日新聞opinion で高橋氏の opinionが掲載されていた。高橋教授については、僕は、今本先生や大熊先生のようには、はっきり言ってとらえていなかった。今回も冒頭に「むだな事業とは思わない」とあるところには僕は疑問を持つ。しかし、「日本全体ではダムの時代は終わりました」と名言していること。そして、全体として、総合治水の必要性を訴えている論調には賛同できる。

天野礼子氏をリーダーとする長良川の河口堰の反対運動の中で、デビッドブラウアー氏や、ダニエルビアード氏らを日本に招き、特に当時、開墾局総裁であったダニエルビアード氏が1994年に「ダムの時代は終わった」と宣言をして、実際にそれまでダム推進国の筆頭であったアメリカが大きな政策転換をしたことを伝えようとした。 どれだけのメディアがそれを取り上げ、それだけの人に伝わっていたかというと、今思えばほとんど無視され続けたのではないか。と感じる。それが、「政・官・業」癒着のトライアングルを堅持し、集票し続けてきた自民党政権の構図だったのではないか。学者はホンネを言えず、海外で起きている本当の事が伝わらない。

このインタビューの opinionは、そうした時代がようやく終焉し、ようやくホンネが言える社会の到来を告げる特集のような気がしている。

僕は、今だからこそ、日本で地下水の復権を訴えたい。そして、命を育む水というのに、わざわざ本来の地下水の「おいしい水」の文化を、塩素消毒必須の水道として、破壊し、不味くして、ガソリンより高いペットボトルの水を飲む文化にすり替えさせてきた、この数十年の滑稽ともいうべき政策の転換を実現させたい。

まずは、足下の水を見つめ、地下水の文化をもう一度再生させたい。実際、僕は今でも水道水を口にすることはない。鶴岡に住んでいるなら、この大地の地下水を飲もう。さて、どこで湧水や地下水をくみに行くには、、、また紹介したいと思う。

とにかく、今、ダムの時代はようやく日本でも終焉をし、本来の「総合治水」を考慮する時代なのだ。

最上小国川ダムの案件でも、以前、我々が今本博健 京大名誉教授、元防災研所長 、大熊孝 新潟大名誉教授らとつくりあげた代替案の方針で述べていることはまさに「統合治水」だった。

その観点があまりにも欠落し、ダムありきで話あわれてきた山形県土木部の姿勢を、今こそ転換させなければならない。

どうぞ皆さんご意見を。

新成人のみなさまへ 今年も行動する年へ

1月11日、成人式。毎年恒例の街頭演説。会場の文化会館の前、商工会議所前にて演説す。今年の新成人は全国で一二七万人とか。

60年政権交代をしない国、日本は昨年、念願の政権交代をした。これまでの政治は、まさに、お任せ民主主義を強いてきた政治。市民の声は届かず、真実がテーブルの上にのらなかった。

昨年の8月の終わり、私たちは市民の手で政権交代を果たした。それから、ようやく、先進諸国並みの子育て支援対策、温暖化対策のための一九九〇年度比 25%削減。ダム事業の見直しをはじめとする公共事業の見直し、又、「事業仕分け」と、これまでの政権では考えられなかったことが打ち出され、新しい発想の転換と新しいしくみづくりが次々とおこなわれている。

この政権交代、革命の時代に、私たちがやるべきことは、本当の民主主義のための行動をおこすこと。今年、日本の本当の民主主義の元年にしなければならないということ。だと私は考えている。思えば、私たちが水道問題で、住民投票の運動をおこなった年から10年目にあたる。あのときを思えば、いかにこれまでの政治が市民の声に耳を傾けない政治であったかがわかるはずだ。一〇年前、この水の問題一つをとっても、人口が減少することが間近に見えておきながら政策の転換をすることなしに、ダムの水を導入し、「それをよし」としてここまできた。

私たちは、「今後、人口が減っていくと、水道料金はどんどんあがり、水質は悪くなり、、、。」といった事を当時ずっと訴え続けていたがそれを「一部の変わった人たちが、変なことをいう」という論調でこれまでにその問題があることさえ、伏せ続けてきたのだ。

こうした、「真実」や、市民の抱える問題を無視続けてきたのが、まさに自民党政権。これまでの古い政治だ。地方自治体はまだ、その古いしがらみ政治の力の方がまだ強いみたいだが、そろそろみんな気がつき始めている。前述したが、国の政治が大きく変わっている。その希望はあるものの、再びまた従来のお任せになってしまってはいけない。今度こそ、私たちが、市民が動き、これまでに足りなかったしくみ、これまで無視され続けてきたビジョン、新しい経済、市民事業、そうした政策を自ら主体となってやる時代にきているのだ。

僕も、今、政治家としては浪人中だが、今だからこそ取り組めることがある。今はその時間をいただいている貴重な時なんだと考えている。

今日は、1月11日、もうじき、1月17日を迎える。六〇〇〇名もの命を失った現場、がれきの中で、僕らがつくりだした動きは「ボランティア元年」という言葉を生み出した。そしてNPO法の制定。「あのとき」からできあがってきた日本の文化がある。「市民の力」を受け止め、それを存分に活かすしくみ、新しい職業としてNPOが選択できるといった社会の作り方についても改めてチャレンジを興したいものだ。

又、今年は、国連の定める 生物多様性年に。名古屋で国際会議が開かれるまさに、日本の生物多様性元年。鶴岡の自然の資源、自然の資本にもう一度目を向けていく、そんな年にもしたい。

そしてもうひとつ、改めて、持続可能な社会に転換する新しい社会インフラや社会システムを知恵を絞って構築していくこと。特に環境問題などを考えれば、そろそろ、これから10年、20年後をとらえ直してグランドデザインを描き直すことが必要なのだと考える。 僕自身も鶴岡の持続可能な社会の方向性を今まで以上に、多くの皆さんと共に描き、行動を興していきたいと考えている。

とにかく、今年こそ、みんなで、当事者として動かないとはじまらない。お任せ民主主義を参加型の民主主義へ。「動けば変わる」。行動の年にしよう。

食の都の地域の多様性

新年早々の掃除の会は、第五小学校。私の母校でした。午前五時半から、約二時間。なかなか手強い掃除でした。

昼、打ち合わせで、穂波街道 緑のイスキアへ。ここは、今大活躍中のアルケッチアーノ奥田君が以前料理長を務めていたところでもあります。以前から地場産の野菜を使ったサラダなどが人気の「農家レストラン」の先駆け的存在でしたが、今、ここの息子さんが、イタリア、ナポリで修行してきた技を披露してくれる「ナポリピザ」の専門店になっています。今、東北では唯一の「真のナポリピッツァ協会」http://verapizzanapoletana.jp/vpn.htmlの認定店。ピザの生地から、トマト、チーズなどの素材、そして伝統的な薪の釜での焼き方。など、一連のナポリピザの伝統を踏まえた味を楽しむことができるということ。絶妙のマルゲリータ。それから更にD.o.cという水牛のチーズのものは、なかなか絶品です。

アルケッチアーノの大ヒットはとてもうれしい。でも鶴岡には、イタメシ屋ひとつとっても、思いをもって味を追求している逸材の店がまだまだある。それぞれの役割があるし、ここを訪れる人にとっては、その多様性のようなものが、地域に来る楽しさを増幅させるものになるのだと考えています。

穂波街道 緑のイスキア http://www.midorinoischiak.com/

苦難は幸福の門

今朝 再会した言葉。「苦難は幸福の門」

しっかと受け止めよう。

さて。朝の会を終えて、役所前にひさびさに立って新年のごあいさつを1時間。

冷えて道路はガリガリだったが、朝日がとても気持ちよかった。

窓からぐっと顔を出して手を降っていただけた方。車に乗る前に、「市長選惜しかったね、がんばってよ」との一言を市民の方からいただいた。感謝。

政権交代を本当に希望のあるものにするために、地域からモデルをつくっていくことが必要だという事。そして、今年は、国際生物多様性年ということ。改めて、これからの10年、20年を見据えて、これまでの発想を変えて、動かねばならないということ。などなど。

もどって、太陽の光を浴びつつ、諸々仕事。

午後、有機農業に取り組んでいる支援者の方が、なんと玄米30k袋をかかえてもってきてくださった。とても助かります。感謝。直接支払いの制度がどんな影響を及ぼすのか。また、庄内で新たな米の流通業者の話があるということなど、諸々情報交換。

昨日、五十嵐先生と噂をしていた菅さんは、財務相となった。さてどんな展開になっていくか。希望を持ちつつ、注視していきたい。

五十嵐先生とミーティング

今朝は八文字屋前、つじ演説。途中吹雪にあおられ雷2発。

午後から山形。お正月休みで河北町に帰省されていた、公共事業論でおなじみの五十嵐先生と県職の方と山形の紅の蔵(ここはなかなか)で新年のごあいさつもかねてミーティング。政権交代後の政府、また、周辺の状況。今後の課題などなど。「ガバナンス1月号で述べられていた「公共事業のパラダイムシフトを」というテーマでは諸々意見交換をさせていただいた。いずれにしても、脱ダムを象徴とする今後の公共事業のあり方をどうやっていくか。ということと、今の課題の、雇用をどうするか、地方経済をどうやっていくか。これを叶えていく新しいモデルをどうつくっていくかが課題。などなど、諸々。今日の新聞でも取り上げられているが、「政治と金」の問題。小沢さん、大丈夫なの? ということも、、、。

災害ボランティアと雪害。

今日は、山形の市民活動センター、Dコレクティブの千川原君を交えて、ボラセンでミーティング。

昨年末の2日間の豪雪とその対応をどう考えるか。そんなところから、ボランティアセンターの役割などなどについていろいろと興味深い議論が続いた。行政サービスの特性、社会福祉協議会の特性、民間会社の特性。それを踏まえた中でボランティアはどう行動をするか。 例えば、豪雪に対して、ほぼ大方は、じぶんの家族で対処する。また隣近所でなんとかする。自治会などで、近隣住民同士で担当者を決めて除雪ボランティアとしておこなう。足りなかったら近所の高校と連動する。そんなシステムは今、だいたいできあがっている。しかし、まだまだ、必要な手がいるところはないのだろうか。我慢させていまいか。など、雪の場合と地震や水害と、諸々比べながら、どこまでをニーズとし、どこまで関わるようなことにするのか。また、関わる人の意識をどう発想の転換をさせるか。などなど、議論は続いた。僕は、ボランティアの特性というか、存在意義というのは、「いかに眠っているニーズをとらえ、そこから新しいサービスを編み出し、提供して笑顔をつくれるか」にかかっているのだと考えている。

例えば、あの日本海重油災害の時、当時の神戸元気村の代表 山田和尚は、真っ先に現場に入り、漁師さんたちが呆然としながらも、ひしゃくで油をすくい始めていることを目にし、自分でもやって、「ひしゃくで油をすくうボランティアができる」と直感し、ボランティア募集を全国に発信をはじめた。こうした、新しい「サービス」の開拓するところがまさに存在意義であり「やりがい」なのだと感じている。

中越の時の「テント」もそうだった。 最近、被災地で僕は、「いかに被災者の方々が、避難所で快適に過ごせるか」というテーマをもうけて活動をしているが、まだまだやりようがあるように思える。

いずれにしてもなかなか意義深い議論でありました。感謝。

-

£ឞ䕸楦

仕事はじめ。

仕事初めですね。今日は市主催の新年名刺交換会。

今回は一市民としての参加でした。諸々、顔を会わせた方から励ましのお言葉もいただきました。ありがとうございました。

今朝の朝日の特集、離島 小値賀島や横手の倉の日をとりあげた特集「発掘 足元に宝物」はとても興味深い内容。神野先生は、「この20年、地方を支えたのは公共事業に助けられた建設業だった」ということと、「企業や工事など何かを外から持ってくるという発想を抜け出さなければならない。地域が育んだ環境や文化に根ざした発展シナリオを探すべきだ」といコメントしています。今、鶴岡も山形もその方向の光はじわじわと出始めているように思えます。でも未だにダムとハコモノで、、、という政治も根強かったりする。

「コンクリートから人へ」。まさに公共事業の大転換。いわばパラダイムシフトをしようというのが今回の政権交代の本意なのだと私はとらえています。ならば、現在国内で2000万人いらっしゃる建設業の方々の雇用に貢献するような新しい仕事づくりを考えていかなければならない。そうした新しい「経済」の構造をいかに地域につくっていくか。そうした大きな発想転換の時代であり、いまこそその構造転換をしなくてはいけない時なのだととらえています。

特集には、ずいぶん前にこのブログでも紹介した「犬と鬼」の著者、東洋文化研究者 アレックスカー氏と、「地元学」の結城登美雄さんのコメントがのっていました。

カー氏のコメント「地方の危機感、挑む力に」はとても共感。

「明珠在掌」(明珠、掌に在り)。なるほど。

-

£ព䕸楦