うれしい

よみがえる旧式浄水場 須坂市が復活へ

2006年10月20日

80年前の大正末期に建設され、取り壊しを免れていた浄水場を、須坂市が「現役復帰」させる検討に入った。人口減などで水の需要も減り、新型浄水場の運営コストが重荷になってきた。しかも「旧式」は微生物の力を借りて水の臭みなどを取り除くことから、薬品を使う新型浄水場より「安くておいしい水」が期待できるという。昔の浄水施設の復活は全国的にも珍しく、財政難の地方自治体による「妙手」としても注目を集めそうだ。(浜田陽太郎)

復活するのは1926(大正15)年に完成した「坂田浄水場」。底に砂を敷き詰めた濾過(ろ・か)池に、市内を流れる灰野川の伏流水を引き込み、砂の中に生息する微生物などの働きで汚れを分解する。これは「緩速濾過」と呼ばれる方法で、1日あたり3400立方メートルを処理する能力があった。

急速な人口増が続くことを見込んで、市も約27億6千万円を負担した県の豊丘ダムが完成したのに伴い、1日9500立方メートルの処理能力を持つ最新式の「塩野浄水場」(事業費28億円)が96年に稼働。「坂田浄水場」は10年間、使用を休止していた。

だが人口は、冬季オリンピックのあった98年の約5万4800人をピークに、05年までに1100人以上減った。96年に4万2千立方メートルと設定した1日当たりの計画給水量も、04年には3万2600立方メートルに下方修正された。「塩野」1個分の需要が減った計算だ。

「塩野」では年間、ポンプで水をくみ上げるだけで電気代が700万円、濁りを沈殿させる「急速濾過」に使う薬品代に290万円、沈殿した泥を産廃処理するのに120万円かかる。さらに今年度予算では泥を集める機械の修理費に420万円も計上。税収が減っている市にとって軽い負担ではない。

一方、「坂田」はこうした運営費がほとんどかからず、現役復帰によって水道料金引き下げの期待も出てくる。浄水場すべてが緩速濾過方式の上田市の場合、1立方メートル当たりの供給単価は須坂市に比べて30円以上安いという。三木正夫市長は「人口が減少する状況では、費用対効果を考えるべきだ」と話す。

「坂田」が稼働を始めれば、「塩野」はトラブルがあった場合の「バックアップ用として維持することも選択肢」(市水道局)という。水道行政を所管する厚生労働省は「急速濾過の施設を休止し、緩速濾過を復活させる例は聞いたことがない」(水道課)としている。

市は、緩速濾過(生物浄化法)の第一人者である中本信忠・信大教授に依頼し、「復活」に必要な作業の調査に乗り出す。中本教授は「財政難に直面した市が、業者任せにせず自ら考えて、緩速濾過の良さに気づいた意義は大きい。こうした自治体は今後、増えていくのではないか」と評価している。

坂田浄水場の開設80年周年を記念し、市は20日午後2時から、市シルキーホールで中本教授の講演会などを開き、緩速濾過の意義などを市民に伝えることにしている。

あまりにも不当な最上流域委員会

16日、最上流域委員会を傍聴。全く議論らしい議論なし。ひととおり委員が見解をのべてすぐさまほぼ小委員会の「穴開きダム案」に集約する姿勢に激怒。

ーーーーーーーーーーーーーーー山形新聞より引用ーーー

穴あきダムで意見集約

最上小国川協議の流域委

最上町赤倉地区の最上小国川の河川整備について、有識者らが協議する最上川水系流域委員会(委員長・高野公男東北芸術工科大学教授)が16日、山形市のホテルメトロポリタン山形で開かれ、地元の小委員会がまとめた「穴あきダム」案で意見集約した。

流域委員会は近く意見書を知事に提出、県はこれを反映させる形で11月中にも河川整備計画を変更する。

8月の前回には結論が出ず、今月6日の現地視察などを受けて再び協議した。委員からは「治水策として穴あきダムに至った経過を伝えていくべきだ」「計画づくりで終わりでなく、事業プロセスの中での管理も必要」といった提言のほか、現地視察などを踏まえ「デザインによっては温泉街のビューポイントになる」「災害防止の観点から新年度予算に間に合わせるべきだ」との評価や結論を急ぐ必要があり、前回相次いだ異論はほとんどなかった。

穴あきダムは、堤体下部に放流口を設け、平常時は水をためない流水型ダム。今年1—5月に6回開催された同委員会最上地区小委員会は河道改修、放水路を含めた3案から経済性や環境への影響などを考えて「穴あきダムによるほかない」との結論を出した。県からの要望を受け、国土交通省はすでに穴あきダム建設を前提に、来年度の概算要求を行っている。

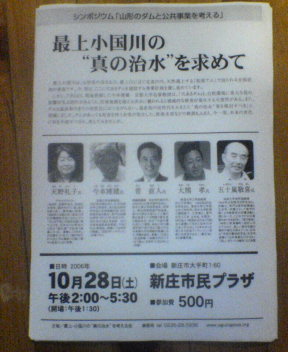

この日の意見集約に対し、市民団体「最上小国川の真の治水を考える会」の押切喜作会長は「小委員会の2番せんじ。住民の声は水害をなくしてほしいであって、ダムをつくってくれではない」と反論。28日に新庄市で菅直人民主党 代表代行らを招いたシンポジウムを開催し、河床掘削・拡幅からなる「市民による代替えプラン」を提示する考えだという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小委員会では、小国川漁協組合長沼沢氏が、真摯に「ダムに依らない治水策」を検討することなく、「ダムありき」論しかおこなわない姿勢に疑問をもち、小委員会を離脱している。小委員会の構成は10人の委員中1人沼沢氏だけが、ダムに依らない治水を主張する委員だった。

不当な構成。そして結局ダムありき論者のみだけで「穴あきダム」論が答申された。

淀川水系流域委員会 委員長の今本博建 京都大学名誉教授は7月24日の現地視察の際、「ダム以前にやれる事はまだまだたくさんある。これまでの小委員会では河道改修案の検討不足。検討に関わっている特に河川工学者の見識を疑う。県も全くの説明不足」と述べている。6回検討する委員会を開いたというが、実際は全く議論不足だったといっていい。

こうした小委員会の答申を最上川流域委員会の委員が検討するのだが、そこに「議論」らしい議論は皆無だった。小委員会の委員長の大久保博 山形大学教授は「小委員会でおこなった検討を再検討することはやめてほしい」の一点ばりのような主張を繰り返した。漁業権をもつ漁協が途中で離脱しなければならないほど、ダムありき論で展開されていた小委員会だったことを全く反省することなく、県は再度ダムありき論者を大多数集め、アリバイ作り然とした議論を展開させた。県の説明は「ダム、放水路、拡幅3案で議論は尽くしている」などと繰り返ているだけ」 であり、「河川管理者が同小委員会に対して示した治水計画あるいは環境についての調査検討はきわめて不十分であると言わざるを得ない。それにもかかわらず、わずか半年足らずの短期間でしかも実質数回の審議でもって、ダム計画を容認した最上地区小委員会は、まさに「河川法改正の趣旨を反映しなかった」との批判に甘んじざるを得ないであろう」と今本氏は指摘している。

結局、流域委員会、小委員会、双方とも、この最上小国川の流域住民の参加をなしえていない。 ということである。

特に小委員会、流域委員会とも、天然遡上する多くの鮎で有名な最上小国川の環境への影響について、県はきわめて無責任きわまりない検討と説明しかおこなっていない。

「穴あきダムであれば河川環境に対する影響はきわめてすくない」と主張しているが、果たして本当にどうだろうか。

「穴あきダム」というものの、堤体高40メートル、幅100メートル以上の巨大構造物。現在微妙なバランスで成立している鮎が遡上する環境に影響を与えないという補償や責任というものを県は全く提示していない。

「ダムがない河川と穴あきダムがつくられた河川で、一体どれだけの河川環境の影響があるのか」はっきりとしたデータが全く示されていないのだ。

それもそのはず、最上小国川ダムで計画されている様のダムは、現在数件、それも最近建設されたものだけだからだ。実際環境にどれだけ影響があるのかデータがないのだ。「最上小国川で実験しようとしている」としか思えない。そんな実験する川として山形随一の川が餌食になるのはまっぴらごめんだ。

新河川法の趣旨を反映していない不当な流域委員会、小委員会によって採用された穴あきダム計画は、全く不当といっていい。

全国屈指の清流、山形県 母なる最上川の水系で随一の清流、最上小国川にダムはいらない!

記事にもありますとおり、28日、菅直人 民主党代表代行を招き、代替え案を提示するシンポジウムを開催します。みなさん、新庄市市民プラザへ足をお運びください。

四国、大州市 受任者名簿の開示訴訟 住民勝訴!

2000年の10月、私たちは、水源切り替えの是非を問う住民投票を実現するための直接請求署名活動をおこなっておりました。その際、市が受任者名簿を開示し、署名妨害がおこなわれた事実がありました。四国、大州市でも、同様の事がおき、こちらは住民が、プライバシーを侵害されたとして訴訟がおこなわれておりました。

その結果として住民の勝訴の確定のニュースが届きました。

私たちの方は、裁判を起こすことはできませんでしたが、700名近くの受任者名簿が次々と公開された先例であり、当時の当局の姿勢が違法だったことを証明したことになりました。

当時、受任者をお引き受けいただいて、非常に不愉快な思いをされたみなさん。あの日から6年たちますが、これは行政当局がしっかりと謝罪すべき事であります。しばし思い出して頂ければと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

受任者名簿公開訴訟

大洲市の敗訴確定

最高裁上告受理せず

山鳥坂ダム(大洲市肱川町山鳥坂)建設の是非を問う住民投票条例制定を求め

て署名を集めた大洲市民(受任者)約180人が氏名、住所、生年月日を開示さ

れプライバシーを侵害されたとして、市と当時の市長に1人当たり10万円の慰

謝料を求めた国家賠償請求訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判

長)は13日、市側の上告を受理しない決定をした。

受任者名簿公開を違法とし、市に1人当たり5万円、計約900万円の支払い

を命じた2003年10月の一審松山地裁判決が確定した。

最高裁の決定を受け、原告側の西嶋吉光弁護団長は「一審、二審の判断が正し

かったという最高裁決定は当然。受任者名簿のような政治的でプライバシーにか

かわる情報を保護する必要があることを示したのは最高裁でも初めてと思われ、

大変意義がある」と評価。

大洲市長職務代理者の首藤馨助役は「市が『住民の知る権利を尊重すること』

に努めた情報公開に関する事件だが、判決内容を確認できないのでコメントでき

ない」との談話を出した。 受任者名簿(1559人分)は市民グループ「大洲

市の住民投票を実現する会「が01年10月、市に提出。市は02年1月、市情

報公開条例に基づく市民の公開請求を受けて公開した。

これに対し受任者179人が同年3月、松山地裁に提訴。同地裁判決は原告側

の主張を全面的に認め、全国初の情報公開におけるプライバシー権の判断を示し

た。04年4月、高松高裁は市の控訴を棄却。市は「高裁では実質的に審理され

ていない」として上告していた。

合併して1年。広域水道への切り替えから5年。

10月1日で合併して1年。10月20日で忘れもしない地下水100%の水道から月山ダムの水に変わって5年。合併でメリットの一つとして掲げられてきた合併特例債第一号は慶応大学研究所支援に。そして合併しても実質公債費比率は17.9%。他にも諸々市民の皆さんは合併にともなって「こんなことができるかな」とか「あんなことは当然やっていいよな」と思うことがおありになっていたのではないでしょうか。合併については、僕はまず、「棚卸し」を徹底してやることなんだろう。と思っています。先週末参加した大学院でおこなわれた公開講座でも大きく指摘されていました。

で合併して1年。皆さんはどんな感想をおもちになっているでしょうか。今後、お望みになっていること。提案したいこと。いかがでしょうか。というわけで、ぜひご意見を寄せていただければと思います。

また、今年の10月20日で水源切り替えから5年です。この5年間。未だに事業を行った行政機関が、切り替えた後の住民の声に耳を傾けない姿勢というものが続いています。水道料金は元々の料金の1.8倍(周辺の町村部はもっとひどいと思います。)、そして水質はカルキ臭が強くなり、「水道の蛇口からすぐに水を飲めない。煮沸してから飲む」「ペットボトルの水を買っている」「浄水器をつけた」などの声をこれまでも多く伺っておりましたが、改めて、この5年間でどのように皆さんの生活は変わったでしょうか。ぜひ皆さんのご意見を承りたく存じます。

なにとぞよろしくお願いします。

やるど!

最上小国川の問題。10月28日(土)に、シンポジウムを開催するはこびとなりました。

民主党代表代行 菅直人氏もやってきます。菅さんは、長良川河口堰、諫早湾干潟の干拓事業の問題などで現地の市民運動の立場で政府の追求をおこなっていただいた方であり、今回、私たちの呼びかけに応え、忙しい中現地視察とシンポジウムのコメンテーターを引き受けていただけることになりました。

今年7月24日、緊急シンポジウムで、「穴開きダムは自然環境に重大な負の影響が及ぶおそれがある上、計画規模を超える洪水に襲われると壊滅的な被害が発生する可能性がある。また、ダムは温泉街の活性化にはつながらない。温泉街の活性化をふまえた真の治水策を検討すべき」と指摘した京都大学名誉教授 今本博建先生も、今回もう一度いらっしゃいます。

また、2004年の新潟水害の調査、検証をおこない、ダムによらない治水策や、「技術の自治」を提唱されている新潟大学教授 大熊孝先生。山形県出身で公共事業の問題をいち早く追求し、真鶴市の「美の条例」などをつくった方でもある五十嵐敬喜先生。となかなかの顔ぶれです。 この間。開催場所などをめぐって諸々どたばたしているうちに、またも「緊急」シンポジウム的になってしまったけれど、致し方ありません。

全国に誇る清流。最上小国川。月山ダムで、鶴岡のかけがえのない地下水資源の水道水を失った教訓を、これもまたかけがえのない流域環境や自然生態をもっているこの一本の清流を守る事に力を傾けたい。

市政の問題としては、昨日水道ビジョンを検討する水道経営審議会がおこなわれたが、格好いいスローガンを決めて、結局何がどう変わるのだろうか。住民の受益者負担でやっている水道は、まずは住民の声をしっかりと受け止めるべきだ。

いずれにしてもみなさんの県税、国税をつかう巨大な公共事業。1000兆円もの借金をふくらませている日本でこれから、どうしていけばいいのか。などについても先生方にご議論頂きたいと思っている。

さて、28日のシンポジウム。お手伝い大募集! 広報 から資料作りなどなど、山形の「脱ダム」や公共事業の矛盾などに興味のおありになる方はぜひ、1時間でもお手伝いいただけませんか。ちらし配布や告知など、ぜひご協力ください。また、当日参加者もちろん大募集です。

よろしくお願いします。

うつと有機リン農薬の関係。

朝、八文字屋 つじ立ちからスタート。昨日に続き天気は良好。

午前中事務所の整理など。

深夜にあったTVドキュメンタリーでうつ、自殺の関連と有機リン農薬の件をやっていた。新潟の放送局の作成だったが、結論づけることはないにせよ農薬との関連を一つの軸として構成されたとてもいいドキュメンタリーだった。ラジコンヘリ防除による農薬散布が増加している。空中から散布するために、地上で散布するのよりも随分と濃度が高い。

そして、有機リン農薬とうつの関係性については海外で論文が発表されているとのことである。実に興味深いし、自殺率が高いとされる山形、庄内でも検証すべき問題かと思った。

合併記念運動会

あいにくの雨につき体育館にて開催

県議会の請願など。

小国川の件で提出していた請願をめぐって、県議会でのやりとりを調査するために県へ。

安藤忠雄さんの講演会 藤沢周平記念館

朝、つじ立ちからスタート。

合併から1年。討論でも述べたが、納得いかない点数点。また、行政改革というか情報公開のあり方がどうもやはりおかしい!と諸々述べる。

午後、建築家安藤忠雄さんの講演会があり酒田へ。

安藤忠雄さんの建築については、札幌市の渡辺淳一文学館、兵庫県立美術館、尾道美術館など、それらが所在する場所を訪れた時には、立ち寄ることが一つの楽しみになっている。

講演の前に購入した「連戦連敗」にも述べられているが、空間や時代や既成概念への「戦う姿勢」というものを、その建築物を訪れるときにひしひしと感じるところが僕は気にいっている。

ただし、館によっては使い勝手がいまひとつという声も聞いた。それと費用か。

今回、改めて話を聞き、新しい概念に挑んでいくスピリットというものを再び感じた。TTCK周辺にもいらしたようだし、藤沢周平記念館についても一言S日報に述べられていた。

合併後の議会の当初にはモニュメントの件、そして先日も新設された公衆トイレの事を話題にしたけれど、歴史を刻む鶴岡公園周辺の環境、景観整備は、確かに難しいところもあると思う。であればあるほど、プロセスを大事にしなくてはいけないと思うのだ。

多くの住民が情報を共有して議論する。パブリックコメントも求める。公開型のコンペやプロポーザルなどを通じて、建築設計を志す方々が一つの公共事業で育まれる仕組みをつくるべきなのではないか。 密室で会議がおこなわれ、議事録もとってないから、議事録の公開もできない などという事では、公共施策の体をなしていない。

そろそろ、「納得の公共建築物」をつくるプロセスを学ぶべきなのではないだろうか。

藤沢周平記念館について、安藤さんだったらどんな絵を描くだろう?

という思いを抱くのはきっと僕だけではないでしょう。

しかしながら、財政難の中での予算と雪国ゆえの熱効率、また地元木材活用の件、歴史的建造物の保全、この土地特有の気風などなど、僕らも一棟の公共建造物に向けて反映しなくてはいけない事が山ほどある。

僕自身は、未だ、本当に公園のどまんなかでいいのか という思いもある。

ただ、ど真ん中に作るとしたら、藤沢さんのスピリットを、また鶴岡の志を表すにふさわしい建造物にしなくてはいけないのだろう。とも思う。

みなさん、どう思います?

国際海岸ゴミワークショップ 実践編

朝8時にスタッフで集合し、国際ビーチクリーンアップの準備、国外3カ国のNGOや政府関係者を含む100名で宮野浦海岸で調査型クリーンアップのワークショップをおこないました。

30M×70Mの区画、30分をかけてゴミを拾った後、分類。重量の計測で昼過ぎまで。

ゴミを拾ってきれいにしようと思っても到底全部はできません。調査型のクリーンアップを通じて海洋ゴミの実態を知ること。そして排出を抑制するために何をしなければいけないか。を考え、行動に移すこと。

当日はjeanの小島さん、酒田パートナーシップオフィスの金子さんらの働きかけにより自民党の中で海岸ゴミ対策の委員会を立ち上げていただいた委員長、加藤紘一代議士が現場にいらっしゃり、海岸ゴミの実態を知っていただくととに、これからの対応策として、政府への働きかけを行うことをしっかりと宣言していただきました。

午後は、参加者のエスカーションとして加茂水族館などを視察した一行。クラゲの展示は韓国、ロシアのメンバーを驚かし、みんなとても評価されていたようです。

一段落して男女共同参画のフォーラムに参加。

六小のゆりのきフォーラム、残念ながら参加できず。ごめんなさい。