原さんの運動。

10日の毎日新聞の山形版の特集。緑と生きる7 大規模林道その後 として、白鷹、葉山の自然を守る会の原敬一さんの記事が載っていた。

小国町から朝日町にかけて計画された大規模林道建設工事。

「キノコや山菜の宝庫で、きれいな水をもたらしてくれる恵みを壊すのは許せない」

「ブナの自然林を破壊するだけでなく、葉山の山頂にある葉山神社のすぐ横に林道が通ることは山岳信仰の破壊にもつながる」と訴え、反対運動の中心となった。

98年12月、林野庁は64キロの計画区間のうち約14キロ工事が進んだにもかかわらず、中止を決断。全国32箇所で計画された大規模林道で唯一の中止だった。03年に完成した14キロ部分は、毎年のように崩落などが起き、今も補修工事が続く。

中止決定後、守る会は小国町の愛染峠付近の工事のために伐採されたブナ林を復活させようと、行政に植林を訴え続けたが、認められなかった。

ーーーーーー原さんは「行政の(自然に対する)姿勢は変わっていない。何ら反省していない」と指摘する。

「大規模林道建設の受益者負担金の後年度負担も、県財政が最悪となった一因だ。環境基本計画を創り、一応はいい方向に行っているように見えるが、実質的には変わっていない」と行政へ苦言を呈する。「かけがえのない自然は、次の世代にも伝えて行かなくてはならない貴重な財産。行政がおかしなことをしたらこれからも声を上げていく。また、そうしたことが出来る人を育てたい」緑とともに生きていく姿勢はまっすぐだった」

ーーーーーーーーーーーーーーーここまで引用。毎日山形版

原さんの姿勢には本当に学ぶことが大きい。町職員として、不当な人事降格など、様々な圧力の中でも貫いていった意志。全国の市民運動にとっても、僕にとって、大きな影響を与えてくださった一人でもある。

本当に美しい、未来をつくるために、地球の声に応え、行動する。

原さんに続きたい。

今年は政権交代をみんなの力で!

朝。八文字屋の前に立つ。

今日から仕事始めの方もたくさんいらっしゃるかもしれない。今日のトピックスは「防衛庁が防衛省に今日なります」ということ。

今回の省への昇格について、保坂展人さんは、

「防衛省を発足させることができたことを首相として誇りとする。国防と国際社会の平和に取り組むわが国の姿勢を明確にすることができた」と安倍総理が挨拶したように、「省」に昇格したのみならず自衛隊の海外派遣を本来任務化したことが重要なポイントだ。「テロ特措法」「イラク派遣法」と、個別に立法してきた自衛隊の海外派遣を「恒久派遣法」に一括して行いたいという安倍政権は、自衛隊を常時海外に送り出して米軍と一体化した「軍事行動」を行う態勢も視野に入れている。省への昇格によって何がどうかわるのか。

とブログに書いている。

年末に強行採決された教育基本法、そして今回の防衛省昇格。それに安部首相が唱える「憲法改正」 戦争国家への道をばく進しているような気がしてならない。

国の政治は確実におかしな方向にどんどんひっぱられている、その以前に大前提として民主主義国家で、これだけ政権が交代しない政府というのは全くの不健全。

官僚べったりの政府与党姿勢では、矛盾も問題もまだまだ隠されたままだ。

政権交代のイメージとは、やはり、菅直人さんが厚生大臣になったときの薬害エイズの問題での政府の謝罪と徹底的な捜査だろう。

最近も国土交通省OBによるダムのゲートなどの官制談合の問題が朝日新聞で指摘されていた。

こうしたことはまだまだあるのではないか。

1000兆円もの借金を抱えている国の政治。うみをださずして真の改革はなしえない。これは県とて市とて同じ事。

一握りの人たちが目先の金もうけのために公共事業をコントロールする。そんな「うみ」や「甘え」をまずは一つ一つつぶしていくことだ。

そのためにも。政権交代がまずは必要なのだ。

みんなで変えよう。そうしないとこの国はどんどん変になる。

アールビュレットの芸術家たち

news23の特集で、アールビュレット芸術の特集がおこなわれており興味深く見た。

自閉症だったりダウンだったり、障害を持っている人たちが織りなす芸術作品。

以前、神戸の長田のギャラリーではたさんたちの取り組んでいるそうした作品展を見たことがあった。既成概念にとらわれない、名声を求めない。社会に対しての反骨、反体制、自由な自己表現。見ている内になんだか気持ちがいい。なんだが引き寄せられる。

そんな作品に僕も惹かれた覚えがある。

とんでも帽子おじさんがピックアップされていたが、突拍子もない帽子をかぶったおじさんが町に繰り出す時、パアーっと場の空気が変わる。「驚きと笑顔」ばかばかしくもあり、でも縁日の露天商が心からの拍手を送っていた。これはいい。

権威主義ではない、名声も求めない。どこまでも透明なのか、どこまでもグロなのか。なんだか何かにとりつかれたように筆を動かし続ける無名の芸術家達はなにか、宇宙の力をチャネリングしているようにも思える。

キューレターを悩ませ続けるアールビュレットの美しさこそ、本当の美しさなのかもしれない。

こんな芸術。鶴岡でも作品展やワークショップしたいな。

成人式。

成人式 式を終えてから役所前からしばし街頭からはなむけの言葉を贈った。

年末にかけて、どうも国の政治がおかしい。新教育基本法が強行採決されたことこの9日から防衛庁が防衛省になる。こうしたことはその象徴。

そして国は1000兆円もの借金を抱えている。

今年はまさに変革の年。政治を変えないといけない。

おかしいことはおかしいとはっきりと言わなければならない。

皆さんが一人一人、一歩、政治に、まちづくりに踏み出せば、大きく世の中がかわっていくはずだ。動けば変わる。その市民の一人一人の力が成す奇跡を僕は信じている。

いろんな道、それぞれ精一杯志をたててどんどん行動に移し、夢を叶えてほしい。それと同時に、今年は、一歩政治やまちづくりに参加をしてほしい。せっかく得た選挙権という貴重な権利をムダにすることなく、本当にみんなの心に響く政治に、政策に、人に、一票を投じてほしい。

ーーーーーー

昨日、今日と全国で成人式やお祝いの会があったと思う。財政破綻した夕張市では1万円の予算で新成人の手作りで本当に心温まる成人式がおこなわれたそうだ。

実行委員会の女の子が涙を浮かべながら、声をつまらせながら、全国からの支援でこんなに素敵な成人式ができた。みなさんに感謝したいし、こんなことが出来たことを自信とし、これから夕張でがんばりたいとスピーチしていた。

僕はテレビを見ながらもらい泣きしたし、全国に感動は広がり、そしてこうした成人式を実現した夕張の新成人たちは、どこの成人式よりも誇り高き、充実した一日を過ごしたはずだ。

夕張のような財政破綻は、夕張だけのことではない。鶴岡だって明日は我が身と思っチェックと改善、改革をやっていかなければいけない。

そして、こうした手作りの感動的な成人式は、今後、右肩下がり、財政難の自治体政策の一つのモデルなのかもしれない。

鶴岡市の新成人に、未来にむけての大きな拍手を贈るとともに夕張の新成人にも大きな拍手を贈りたい。

そして、この新成人に、国の、県の、市の借金のツケをこれ以上押しつけることはできない。

とにかく。みんなで動いて、この世の中を笑顔が一つ増えるように変えれたらいい。

「動けば変わる。」地球の声に耳を傾けつつ、動きだそう!

自然農 地球の声に応えた生き方。

YH 旧平田町で自然農業に取り組む佐藤秀夫さんを囲んで色々話しをうかがった。

田植えをしてから、雑草が生える前に、除草機を朝からかける。7haの田圃、朝4時から日暮れまで毎日毎日、6月半ばのとんぼがでてくる時まで。とにかく除草機をかける。気がつくと大体7kぐらい体重が減っている。そうしてそれからは、ほとんど田圃をいじらない。田圃一反部から100万匹ものとんぼが飛び立つ。雑草は生えっぱなし。

秋、収穫すると昨年は120%の収量を記録。

この米は、東京青山のナチュラルハウスの一番目立つところに平積みにしてあった事を僕は覚えている。

大体通常の米の値段の倍の値段で一定なのだという。

佐藤さんは、決して多くつくろうなどと思わないことにしているという。とんぼがたくさん飛び立つような田圃にすること。そうすれば、地球や宇宙の進化とつながるから。

と淡々と話す佐藤秀夫さん。田圃のとんぼを増やしたら、森が再生する。

そうした復元はこの数十年破壊し続けてきた人間に対して、しっぺ返しを続けてきた地球が、「おやおやたまにはいいことやるねえ」とようやく目を向けてくれる。

そうして、その営みを起こした人に対してようやく手をさしのべてくれる。

以前、青森で無農薬でりんごをつくっている木村さんの番組があった。あの凄さと共通の凄さを佐藤さんに感じた。すごいのだけれど、淡々と自然なのだ。

田圃の再生=湿地の再生。そして地球のリストアだ。

「地球の声に応えよう。私たちはそのために生まれてきたのだ。」

どこからか、いつか聞いたデビッドブラウアーの言葉が聞こえてきた。

年頭 名刺交換会にて

仕事始め。名刺交換会 グランドえるさん。会場一杯の人。

「官から民へ」と市場経済を動かし続けてきたフリードマンが昨年亡くなり、そして米国で民主党が中間選挙で圧勝した。サッチャー、レーガン、日本では中曽根あたりを手始めに小泉で強固に進めてきた市場主義、自由主義経済が今ぐらついている。安部政権はそのたそがれ状態で引き継いでいる。相当、厳しいだろう。今年はこうした体制が大きく変わっていくかもしれない変革期。とは加藤紘一代議士の言葉。

今日の安部首相の年頭あいさつ。「美しい国元年」とはよくいうものだ。

「美しい」とはどういうことなのか、米国追従で格差社会を加速することが美しいことなのか。教育基本法を強行採決し、防衛庁を防衛省にして、憲法を変え「戦争できる」国家にすることが美しいことなのか。

諫早湾も長良川も、ゲートを閉じたまま、生命が消滅しヘドロが堆積している。そんな事が美しいことなのか。ホワイトカラーエグゼンプション? 美しいのか?

全く僕の心には響かない。とても美しさは感じられない。反民主主義、ファシズム、情報操作ほど醜悪なものはないではないか。

岩波、世界の1月号に、コロラド ボールダー在住のジャーナリスト、宮前ゆかりさんのルポの中で、シンディシーハンの反戦運動がピックアップされていた。

「平和な手段による直接行動で、本来の民主主義のシステムを取り戻す必要がある」

と彼女は主張し、野宿して大統領との面会を求め続けた。そして世界中から何千人もの人が集まるキャンプケーシーが生まれた。とのこと。今やイラク戦争反対運動の中心人物だ。

二大政党制の米国。民主党優位とはいえ、それだけでは民主主義を取り戻すことはできない。アメリカの未来はグラスルーツ(草の根)の精神にかかっている。「人民による人民のための政府」を甦生する一般市民たちの底力に希望を託したい。と宮前さんは結んでいる。

政府が自由主義経済、軍事大国のお手本と崇めているような米国でもそうなら、日本ではどうか。政権交代を求めるのはもちろんだが、それにしても、そのためにも、一般市民たちの底力が本当に必要なんだと思う。一人でも動き出せば、確実に変わる。

もう、間違いを続けていてはいけないのだ。

「動けば変わる」

市民の底力を存分に発揮し、変革を実現す。そんな一年にしたいものだ。

飛翔はじめ

雨、まだ暗い朝6時。大山 下池の野鳥観察小屋へ。午前7時ごろ、130羽のオオヒシクイ、マガンの群れが飛び立つ。最高!

謹賀新年

皆様 あけましておめでとうございます。

元旦の今日。鶴岡は昨年とうって変わってまるで雪のない正月。そして今日は風もなくぽかぽか陽気でしたね。みなさん、いかがお過ごしでしょうか。良い年になりますことを心からお祈り申し上げます。

さて、僕は大晦日は恒例の羽黒山 松例祭へ。昨年に引き続き、手向の若者たちと一緒に綱をひっぱり全速力で走る大晦日でした。今回は YHに来ていたスウェーデンからの留学生とともに走りました。その後、除夜の鐘を聞き、年頭祈祷へ。いつもと違って、国分け神事が1時間くりあがっての開催との事で、それは見逃してしまったのは残念でしたが、歴史のある羽黒山の文化に触れながらの年越しでありました。

本日は、例のごとく、雪の湯殿山へ。テレマークスキーで登山しての初詣です。昨日から今日にかけて降った新雪ではありましたが、昨年と比べるとものすごく雪が少ない。いつもは駐車場の道路から約4メートルほどの雪の壁をよじのぼってから登山ルートといった感じなのに今日は2メートルそこそこといった感じでした。

初っぱなから一つアクシデント。いつも付けている軟質プラスチック系のシール(滑り止め)がパツンバツンと、プラスチック疲労でちぎれてしまったのでした。僕はしばし目点になりましたが、仕方ありません。滑走面全面のシールはあきらめ、とりあえず板にベルト状の留め具だけをつけて、「行けるところまでいってみよう」と登り始めました。準備が大事ですね。

曇り時々晴れといった天気。白い雪の斜面を登りながら、今年のありようを考えました。大体、2時間半。奥にある月山と赤い鳥居が見えるところまで行き、そこでご祈願。

われらに要るものは、銀河を包む 透明な意志 巨きな力と 熱である。

宮沢賢治

「美しい日本」を唱えながら、民主主義の根幹を揺るがすような不祥事を減給処分でごまかすなど、醜態だらけの国の政治も

子供夢未来宣言とか、100年後の子供たちに誇れる政治と唱えながら、目先の利権構造と官僚の言うなりでダム推進等、旧態然とした悪しき公共事業はそのままの山形県政も

「出羽三山に多様性が生き」と唱えながらも、相も変わらずというか、さらに強固な密室市政で官僚主導、ほとんどの市民力がないがしろにされている鶴岡市政も

今こそ、はっきりと改めないといけない。それが本当の改革だ。

国の借金は特別会計などをいれると、1000兆円を超えている。

鶴岡市政でいえば、年末に財政当局などに確認したが、鶴岡市の借金は今、一般会計で750億円ほど。それに下水道関連500億、などなど、併せて1700億を超えていた。来年度、実質交債費比率は18%を超える。聞けば現状で予算は20億から30億円分足りないのだそうだ。今年度、基金を取り崩してなんとか穴うめをし、また更に来年もだとすれば、次、次の次とどうしていくつもりなのか。

更に厳しくチェックしていかないといけない。

もう、小手先の借り換えだとかといっている場合ではない。「あれかこれか」の選択の時代だ

「住民がだれも望んでいないものをよかれと思って税金を投入する」

「政官業の利権主導で世論操作し、つくりあげる」

「結論ありき。アリバイづくりのための審議会、委員会」

「かたちだけの住民参加」

そんな事は一切改めたい。

「公共事業」改革こそ、真の改革。

まずは、はっきりと、おかしいと思う事を言うことが大事だ。

政治をしっかりと国民、市民の声に応える、心宿るものに

今年も一歩一歩、やっていこう。

次の世代に、真にいい未来を手渡すために。

県へ情報公開

本日は先日公開質問状への回答で納得のいかなかったダム関連の情報公開請求したものを受け取りに県へ。希望したものと、県の用意したものが違っていたり、また、膨大なデータ資料をCDではなく、紙に打ち出したものを資料提供する仕組みのため、高水関連資料だけで500頁ぐらいになっており、唖然。結局9600円程かかって960枚、箱一箱の資料を入手。やれやれ。

他の県の情報公開制度では、CDデータであればCDのコピーをおこなって資料提供したり、また、資料の紙資料をPDFやワードにしてCD-Rに焼いて開示提供するところもあると聞いている。

以前、こんなニュースもあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

電子データとして記録されている公文書は印刷しないと開示できないとした決定は、時代遅れで無駄だとして、松山市の地図製作会社が水戸市を相手取り、決定の取り消しなどを求める訴えを水戸地裁に起こした。データをCD—ROMなどに複製して引き渡すよう求めている。同社は同様の訴えを栃木、岩手県でも起こしている。(毎日新聞)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この会社の主張はある意味で正しいといえる。

「情報は、民主主義の通貨である」とは米国消費者運動 緑の党党首ラルフネーダの古い言葉だ。

アメリカでは、一九六六年に「情報自由法」が制定され、一九六六年に電子情報についての運用上の諸問題に関して改正した。目的は、連邦政府の電子情報への公衆のアクセスの拡大と公開請求処理の遅延の改善、つまり、インターネット等、電子情報の使いやすさを増し、処理の遅さを改善する点にあり、要点は以下の五点にまとめられる。

(1) 情報の定義に「記録」(record)の一項を追加し、電子情報を含むことを明記。

(2) 自動的公開義務が課されている、行政機関の最終意見・命令、政策声明・解釈などについて、1999年末までに、コンピュータ通信手段により利用できるインデックスを作成し、さらに1996年11月1日以降に作成された行政機関の最終意見などは、1年以内に、コンピュータ通信手段その他の電子媒体によって利用できるようにした。

(3) 公開の媒体は請求者が希望する形式・フォーマットで変換することが容易であればその形式・フォーマットで公開することを明記した。

(4) 電子情報の一部公開の場合に、削除した情報の量を明記し、技術的に可能ならば、削除した箇所も明示した。

(5) 公開請求の手引きとなる資料やガイドを作成し、公衆の利用に供する様規定した。

The Freedom of Information Act の説明より引用。

ーーーーーーーーーーー

山形県の情報公開、せめて電子データをそのままCDコピーで開示できるように改正すべきだ。まずは。

帰路。月山道は雪。マイナス1度。湯殿山スキー場にも恵みの雪か。

役所は今日が仕事納め。皆様良いお年を。来年もよろしく。

鶴岡市水道ビジョンって何のため?

鶴岡市水道ビジョンについて話し合う 水道事業経営審議会を傍聴。

水道ビジョンについては、数名が質疑。

広域水道の受水費の低減について、県のインナーマニフェストでは、平成21年までに10%引き下げることとされていた。今年11月に調整会議がおこなわれたが、それによると平成20年から下げられるように検討するとのこと。そのスケジュールであれば来年の12月にも新料金が策定され、20年4月県議会で決定されればそうした低減が叶うのだとの水道部長の説明。

また、水道工事契約関係については、1千万円以上の工事について、予定価格事前公表 型の指名競争入札をおこない、17年度は3件落札。落札率は73.71%。1千万円未満の工事については、予定価格を公表しない指名競争入札をおこない、入札32件、落札率92.31%とのこと。

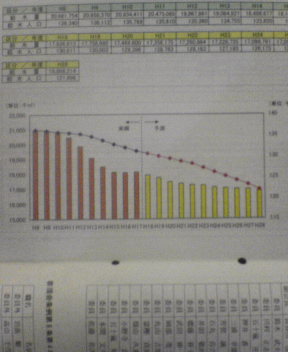

さて、水道ビジョンだが、最も気になったのは最後の資料についている「給水量と給水人口の実績と予測」のグラフである。実績でもここ10年減少の一途。そして予測もずーっと減り続けるのだ。H28だと給水人口は12万1千人。給水量は現状より100万立法メートル以上も減少する。つまりは、県から買おうとする水はどんどん余る。そして人口は減る。これは何を意味しているかといえば、水道料金をつり上げ続けるしかないということだ。

水道ビジョン策定の後、今後の財政見通しという表が出され質疑がおこなわれた。

この表を見て僕は唖然とした。平成20年から平成28年までの「料金収入」の値が一定で見積もられていたからだ。人口が減少するとビジョンに示しておいて、こうした財政見通しには、それが反映されていないのかと疑問をもって、委員の議員のお一人に質問していただく。答えは、「概算ですから」とのことだった。

うーむ。これまでも広域水道の問題の質問において、「給水量は微増する」などといってきた経緯がある。しかし実績は10年間減少の一途なのだ。

水道事業は、この人口減少、給水量減少の現実にいかに対処していくかが大きな根本課題だ。やはりこうした時代の見通しを立てず、広域水道とダム事業を行い、膨大な負債を抱えている現実を受け止め、政策の失敗としての国、県、市の責任分担という視点で負担を考慮すべきではないだろうか。ま、再三指摘しているけれども。

あとは、まずは、現状の水道水について、市民満足度の把握を絶対におこなうべきだ。