県知事候補者への公開アンケート。

成人式。動けば変わる。選挙に行こう!

成人式。毎年新成人の皆さんへ街頭演説で一言やるのが年中行事の一コマになっていたのだが、今年は知事選でマイク使用できず。かわりに肉声で呼びかけた。新成人の方にお伝えしたいのは、

こんな時だからこそ、政治に参加してほしい。ということ。山形県の新成人の皆さんにとっては、早速1月25日、県知事選挙がある。皆さんの一票を活かしてほしい。などと呼びかけた。

ニュースによれば麻生総理の支持率18%!? よくまあ、平気で政権をやってられるものだ。早く政権交代だ。

「動けば変わる。」そこにこそ希望がある。

新成人の皆さん。本当におめでとうございます。傍観者にならず、評論家に終わらず、動いて変えましょう。お一人お一人の信念と行動力こそ宝物。その本当の力を発揮したら、必ず停滞した現状を変えることができると思います。そして、「希望」はみんなでつくるものだと僕は信じています。

さあ、みんなで行動を! YES! WE CAN! 「動けば変わる。」

直江兼続 と庄内 講演会。「朝日軍道」は実に興味深い。

NHK大河ドラマの「直江兼続と庄内」という講演会があるという事で参加。

佐久間昇先生のお話からは、釧路市立博物館でおこなわれた市河文書公開の際に出会った2通の直江兼続書状の話。直江兼続の庄内の治世は、天正18(1590)から慶長(1601)

その際、秀吉の厳命により本格的検地をおこなったが、大変激しい反発、一揆にあった。

その際,地侍狩といって、庄内初の火刑などもおこなわれた。

また、鶴岡城の前身である大宝寺城の修復。また「朝日軍道」を開設した。というような兼続の諸行が紹介された。

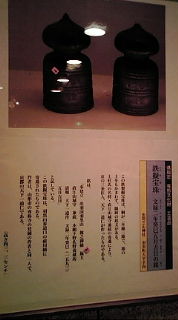

身近なところでは、羽黒山の五重塔の手前、祓川にかかる祓橋の擬宝珠を直江兼続が寄進している。(写真)

「時には命を奪うような厳しい決断ができる。そして償いもする人だった。」と佐久間先生。

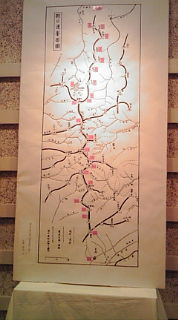

2幕は兼続が8千人もの人を使って切り開いた「朝日軍道」。について。長井の草岡から、朝日村の鱒淵まで、60km、幅7尺もの軍道。聞いていてびっくりしたが、大朝日岳山頂(1870m)以東岳山頂(1771)を縦走する軍道。木村先生曰く国内知られている軍道の内、最も険しい尾根続きの軍道とのこと。今も、そのいたるところで痕跡が見つかっているとのこと。当時の人たちが、どんな風にこの道を切り開き、そして実際にどのようにこの道を使ったのか。とても興味をかきたてられた。幻の軍道、「朝日軍道」。庄内側は特に藪ワラで先生方はまだ未踏とのこと。

朝日連邦 のもうひとつの歴史遺産といえるだろう。

今後も動きを注目していたい。

脱ニートのための農業事業。に拍手。

本日の山形新聞の記事「目指せ農業で脱ニート」

遊佐ネイチャーズネイチャー での研修を通じて、引きこもっていた鶴岡市出身の青年が、農業事業に目覚め、「庄内リレーションを興した」という記事に感動。

農業で人間再生の取り組みの山形の先駆け。雇用危機を考えても、こうした取り組みは大変貴重な一歩だと思う。今井さんの取り組みに拍手と感謝を申し上げたい。

詳しくは、遊佐ネイチャーネイチャー インデペンデントファーム

http://www.ynn-yamagata.com/にアクセスを。

本日は午前10時から消防出初め式に参加。(いつもの銀座通りと思っていたため、、、、。大変失礼しました)関係の皆様、ご覧頂いた市民の皆様、寒い中、大変ご苦労さまでした。

鶴岡の水道水のトリハロメタン値は欧の規準以上。水道水再考。

昨年11月、新潟、見附市で開催されたNPOが主催する地下水活用セミナーで、鶴岡市水道の状況と昨年5月に自腹視察したスウェーデンの水道の比較をしプレゼンテーションした。「スウェーデンでは水道水を残留塩素ゼロで供給していた」「職員の皆さんが、塩素消毒は、健康に良くないからうちの自治体では通常は塩素消毒を全くおこなわない、その代替として紫外線照射を使っている」それを聞いてくださった自治体水道職員のお一人で、資料を下さった方がいた。改めて、現在の鶴岡市の水道水を評価してみたい。

昨年6月の議会で指摘したが、鶴岡市の水道水のトリハロメタン値は、年々増加している。

鶴岡旧市内でも一昨年8月には0.06mg /lを越えている。この値だが、日本国内の基準値は0.1mg/lだから問題がないように取り扱われているが、ヨーロッパの規準だと、たとえばオーストリアの総トリハロメタン値は0.03mg/l、ドイツは0.01mg/l、イタリア0.03mg/l、スウェーデン0.05mg/l、なのだ。昨年6月議会一般質問で僕は、0.06まであがっているのであれば、地下水のブレンドを考えるべきではないか。と提案した。

しかし、市は基準値内だからといって全く応えなかった。そこで僕は山形県議会に対して「岐阜県では0.05以下にするように県が努力している、山形県もトリハロメタン値を下げる努力をすべきではないか」という主旨の請願を提出している。これは現在継続審査のまま、推移しているようだが、それに対して山形県企業局側は「基準値内だから大丈夫」というような姿勢をとっている。実際に山形県企業局を訪れたときにも「問題を問題とあまり思っていないような姿勢」を感じた。 「何もやりようがないんですか」と聞いたほどだ。以前よりは情報の提供がスムーズになっているところは評価するのだが、、、。

しかしながら、日本国内でも「より良き水道」を目指して例えば岐阜県は動き出しているし、国でも議論がはじまっているようだ。「水道工学」でググると関係資料が見られる。

鶴岡市の水道の場合は、以前の地下水水源の時のトリハロメタン値0.0015mg/l、一桁も低かった。

つまり、水質は確実に悪化している。要するに、この7年で水道料金はほぼ2倍、そして明らかに水質が悪化しているということだ。基準値で誤魔化されてはいけないと思うし、「健康にいい、おいしい、そして低廉な水道を供給する」という水道の原則的なミッションに立ち返って鶴岡市の水道水を考え続け、次の方策を探っていかなければならないと思う。

山形県 河川砂防課からの連絡。

9日、午後4時ごろ。山形県土木部河川砂防課から連絡があった。

佐藤氏という方だったかと思う。

「公開討論会の件、開催の是非がまだ判断しかねる。もうしばらく結論を待ってほしい」との事。

12月末、最上小国川の真の治水を考える会、真の治水を求める対策会議双方から、12月はじめにおこなわれた温泉調査の報告会の結論に意義あり。として、調査にあたった3名の専門家や我々の関係の専門家とともに意見を交わす公開討論会について申し入れをしたのだった。マスコミが取り囲んだその場で、1月10日ぐらいに、公開質問状への応えと同じぐらいに回答できる」と土木部副部長が答えている。その結果がこれだ。僕は「もうしばらく」というのは「いつの事ですか」と尋ね、それが1週間なのか、3日なのか。1ヶ月なのか、目安がわからないのでは困る。どうなんですか」と尋ねた。すると担当者は「今答えかねる」などの返答。全く答えになっていないので、「目処をどう考えたらいいか、全く失礼な答えですね、もう一度、その目処について連絡くれませんか、この1時間以内に」と伝えた。その後、河川砂防課 からは連絡がなかった。20時ぐらいに土木部河川砂防課に連絡してみると、残業していた他の職員が、「その担当者は帰りました」と答えた。

マスコミの前では陳謝をしたり、ご立派な対応をするが、実際の仕事に対する姿勢がこれほどまでに県民を愚弄するような姿勢をとり続けている。山形県の土木部。

データ的には「情報公開のランキング」が向上したり、職員の賃金を下げて、改革をしているように見せているが、職員の姿勢が、県民の現場の意識からかけ離れている。

一昨年は、漁協や市民団体の内部情報に踏み込んで、その内容を国に報告していたということも発覚し、訴訟問題となっているし、その後のやりとりでもこうした全く対応に疑問符がつくことが多い。

要するに、最も改革しなければならない、巨額の税金を扱う部署の意識が全く低い。

これは、昨年お会いした滋賀県の嘉田知事の下で懸命に「最も地域に貢献できる治水プラン」をつくろうと努力している河川砂防課の職員などの意識とは雲泥の差がある。

全く信頼できない県政。

斎藤県政の姿勢の象徴的な事例であると思った。さらに追求せねばならない。

ラムサール条約登録の下池。ガンのねぐらいりは最高!