カテゴリー: 未分類

いよいよ明日です。ミツバチの羽音と地球の回転 鶴岡上映会

いよいよ明日です。「ミツバチの羽音と地球の回転」鶴岡上映会

予告編:http://www.youtube.com/watch?v=OgNjOjvkx-s

環境問題を考える上で、今、最も重要なエネルギー問題。

持続可能な社会に舵をきり、2020年までに脱石油を果たそうとしているスウェーデンで、何がおきているか。

これから私たちの社会が、地域が、目指すべきゴールの姿を観ることができます。

鎌仲監督と、ソーラーハウスの日本の第一人者、酒田在住の建築家 井山武司先生との対談もあります。

ぜひともみなさん、お見逃しなく!

9月12日ムッレ教室の下見など。

8月26日といえば、毎年出羽三山山伏修行「秋の峰」が行われる日。一週間、山に伏し、苦行がおこなわれる。一昨年で3度位を得た私、進佑は、今年は現世修行であります。

朝つじ立ち、午後、9月12日開催のムッレ体験教室の下見を新潟ムッレ協会のお二人と鶴岡の先生方とでおこなう。開催場所はサンチュアパークから歩いて行けるとてもいいブナ林。「ムッレ教室」とは、五歳児向けに開発されたスウェーデンの環境教育。自然の中で遊びながらエコロジーを学ぶというものだ。予定時間を圧してしまい、鶴岡市経営改革推進会議傍聴が後半の少しできずちと残念。その後、29日にあるスポーツゴミ拾いの打ち合わせ。今回、全国初の海岸でのスポーツゴミ拾いとあって、アイテムの点数をどうするかでだいぶ議論しあった。

さて、当日どんな展開になるかはお楽しみ。

夏祭り 。だだちゃ豆収穫。

昨晩は道田町町内会の夏祭り。だだちゃ豆収穫手伝い後に音響の仕込みからお手伝い。

町内の老若男女、いろんな役割を担っておこなう町内会の夏祭り。とても和やかな雰囲気。恒例のoyajiバンドの前座で

久々にブルースハープを披露させていただきました。

今、白山や周辺の農家はだだちゃ豆の最盛期、私がお手伝いしている「くろうえもん農場」http://yamagatada.com/2/は「甘露」(かんろ)が良い時期を迎え、日量200Kgを越える量を出荷しています。炎天下、なかなか慣れない仕事は「農業」というか「農行」というか、、、。これも修行の内であります。

福島で水道にかび臭。

水ーダム関連のニュースから、以下のニュースがはいりました。

ダムからの水道水で時々起きることですね。月山ダムのダム湖は大丈夫なんでしょうか。

塩素といろんな有機物が反応してカルキ臭、カビ臭などが発生するのがダム原水の水道水。

くみ置きすると、塩素が飛んで、腐りやすいのも特徴です。

井戸水だったら塩素をいれなくても、腐りにくいんですね。そのため、地下水、井戸水が豊富に汲めた神戸港や、横浜港では、わざわざ外国船舶が寄港して水を汲んでいったと言う話をきいたことがあります。

こんな違いがあるんですね。だから、天然の土壌のバクテリアが浄化する地下水、井戸水は貴重なんだと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

福島県いわき市で四時(しとき)ダムが原因で水道水のカビ臭が発生したという記事をお送りします。四時(しとき)ダムは総貯水容量一二一〇万m3の県営多目的ダムです。

福島民友ニュース2010年8月3日

いわきで水道水カビ臭に苦情177件

いわき市山玉町の山玉浄水場から配水している同市勿来、小名浜、泉、鹿島、中央台を中心とする広い地域で、水道水にカビ臭が発生し、市水道局に苦情が寄せられていることが2日、分かった。苦情は7月30日から今月2日まで177件に上った。原因は、暑さのために大量発生した四時ダムの藻を含む原水と塩素が反応したため。水道局は「衛生上の問題はない」としている。健康被害の報告はないという。

市水道局によると、カビ臭が発生したのは7月30日夕方から今月2日にかけて。原因は、同浄水場の取水源である四時ダムから、最近の暑さにより大量に発生した藻を含む原水が放流され、取水後、浄水処理の過程で使用する塩素と藻を含む原水が反応したため。通常、カビ臭を抑えるために活性炭を投入するが、予想以上に藻が多かったことから、においを抑えるには活性炭の量が足りなかったという。

同浄水場は、年間平均で1日当たり約7万5000人分の水道水を供給している。担当職員が味やにおいなどを確認しているが、今回のにおいには気付かず、30日に市民からの指摘を受けて分かった。

市水道局は、影響がある配水管からカビ臭のする水を排除したり、活性炭を追加投入したりして水質の改善を図り、2日にほぼ通常の状況に戻った。

http://www.minyu-net.com/news/news/0803/news8.html

アメリカでダム決壊のニュース

米国アイオア州でダムが裂け、

下流に激流が押し寄せて何百世帯もが避難。

8000人が影響を受けたのではないかとの報告。

築83年のダムが昼過ぎに決壊。

幅125フィート(38メートルぐらい)深さ40フィート(12メートルぐらい)の

土のか

たまりが崩れ、高波がダムの縁に押し寄せ、ダム上の道路が壊れた。

「8フィート(2.5メートル)が剥がれ落ちた」と目撃談

家屋6軒ほどが押し流された。

http://www.nytimes.com/2010/07/25/us/25dam.html?

_r=1&scp=1&sq=dam&st=cse

みつけた動画

http://edition.cnn.com/2010/US/07/24/iowa.dam.breach/index.html#fbid=aQikxBlsucV

http://www.youtube.com/watch?v=REbgLPNpe8g

銀座通り夏祭りにて

以前の事務所が銀座通りにあったこともあって、毎年恒例のお手伝いをさせていただいた。

カヌーを生け簀にしてどじょうをいれる。以前やっていたざりがに釣りもとも思ったが、収穫できずでどじょうだけ。

はじめると子供達がばーっと集まってきてどじょうを真剣にすくいだす。そうこうしている内にとなりのおまつりブースから「ラジカセないか?」と尋ねる声。パントマイムなどをこれからやるんだけれど、音楽を流すものがないということでいってみると持ち合わせのものでは間に合わない。急遽、家にもどって自前のPA 機材をもってきてだーっと組み立てる。Sさん感謝。ちょうどいい音量、音圧。鶴岡出身、東京で活躍中のパントマイマー小鉄氏、パフォーマンスも最高。なかなかたのもしい芸人。ちょっとだけ、お手伝いの日でありました。

来年の凱旋公演、みなさんお楽しみに。

http://www.goodman.co.jp/souki/FLASH/content/new.html

福嶋さんが、消費者庁長官に。

朝一街頭演説 今日は三川橋 と112号の交差点。水神社となりということもあって、水問題の訴えに力がはいった。今朝の新聞。情報公開や「協働」の本来のあり方を求め、住民と真のパートナーシップの自治体運営の先駆であり、昨年の市長選でも応援をいただいた、福嶋浩彦 元我孫子市長が消費者庁長官に就任され、本日の新聞の一面に載っていた。画期的な民間登用だと考える。活躍を期待したいし、更に姿勢にまた学んで参りたい。本日は一昨日の農文化交流推進協議会の議事録作成。とても有意義な議論だった。

朝日の社説に拍手

朝日の社説。以前、このブログでも記載した、この間の「検証作業」の問題点を的確に指摘していると思います。最上小国川ダムについても今のままでは、「骨抜きの検証」を受けて、問題を残したまま、、、ということになるような気がしており危惧しています。

朝日新聞社説 2010年7月20日

ダム検証—見直しは市民参加で

ダム以外の治水方法と比較して、このままダム事業を続けるべきかどうか、検証し直す。国土交通省の有識者会議がそんな提言を発表した。

できるだけダムに頼らない治水をめざすと宣言。集落を堤で輪のように囲む輪中堤(わじゅうてい)の復活や、川沿いの土地利用規制、堤防の強化など、25もの代替案を例示している。県営ダムを含め、84の事業を対象にする。

ダムは一時期まで脚光を浴びた。しかし、環境に大きな負荷がかかることが問題視されるようになり、適地も減った。地元の説得に長い時間がかかり、事業費も膨れ上がった。惰性を排して見直す意義は大きい。

だが、この検証が期待通りの成果を出せるかどうか、懸念がある。

提言によると、検証は事業主体が行う。国交省の出先機関の地方整備局または水資源機構の支社、県営ダムは県が主体になり、関係自治体などと検討の場を持つ、という。

八ツ場(やんば)ダムなら、事業を進めてきた関東地方整備局が、前原誠司国交相を事業推進の立場から突き上げてきた関係6都県などと行うことになる。このメンバーで、どこまで詰めた代替案が出てくるか。

不十分なら国交相が再検証を指示できる、というが、地域での検証結果を突き返せるものだろうか。前原氏が昨年9月、就任直後に八ツ場ダム中止を発表し、地元から強い抗議を受けて混乱したことは記憶に新しい。

しかも、治水の目標となる流量を従来と同じ水準としているが、この水準自体が高すぎると批判されてきた。これでは、代替案として堤防を考えても、都市部に巨大なものを建設しなければならなくなる。結局、安上がりだからと、ダム擁護になりかねない。

国交省が検証を指示するのは9月になりそうだが、その前に十分な検証ができる体制を整えてほしい。

欠かせないのは、第三者の市民が議論にかかわる仕組みだ。公募の市民委員らが議論した淀川水系流域委員会は傍聴者にも発言を許し、社会の関心を高め、河川政策見直しのうねりを作った。賛否両論が激突し、緊張感ある検証をしてこそ結果は信用を得る。

前原国交相が約束したままになっている、ダム中止後の地元の生活再建策の具体化も急いでもらいたい。生活の展望が描けないため、水没地域の多くの住民がダム推進の先頭に立たざるをえない現状は、あまりに不合理だ。

事業中止を議論する以上、事業費の一部を負担してきた自治体への資金返還ルールも確立するべきだ。事業続行とどちらが得か、自治体が判断できるようにするためだ。

公共事業見直しは1990年代の長良川河口堰(かこうぜき)以来、議論が続く。中途半端な検証では、問題はさらに長引く。

http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2

鶴岡の水の事ーーー地下水販売所にて

ひさびさに鶴岡市の元の水源地にある地下水販売所に行ってみた。

お一人、せっせと水汲みをされていた。ちょっとだけお話をきいてみた。

「今の水道水はすぐには飲めない、塩素くさいというか薬の味がして。炭をいれたり、沸騰させたりして飲むしかない」「昔の水だったらなあといまさらながら思う」「浄水器も一時期つけていたんだけれど、フィルターの交換やらで出費がかさんで結局今は使っていない。」「料金もねえ、高くてねえ」「おおよそ2倍になりましたからね」などなど。

この自販機は10リットル100円。この値段はいつもの水道と比べると約100倍の値段。そして、もしあなたが、ペットボトルの水を手にして飲んでいたら、その水の値段は水道の約1000倍に近い値段の水だ。

それに、この地下水販売所の場所だが、わざわざ、こんな赤川の土手近くまで車で来て水を求めなくてはならないことがまず不憫に思えてくる。

今、スーパーのいたるところにおいしい水を汲むための自販機のようなものがあって、そこから水を汲む多くの方々を目にしている。

以前、鶴岡市民は「水道難民」状態に陥っているとして論戦していたが、まさに今、そうした状況なのではないだろうか。

「以前飲んでいた水があまりに良質だったから、今、贅沢なことをいっているだけだ」などという人もいるかもしれないが、僕はやはりあの、地下水100%の水道水こそ、鶴岡本来の資源であり、文化なのだということを訴ええ続けようと思う。そしてそれを奪ってしまった公共事業の矛盾を検証していきたいと思うのだ。

「食の都を支える水が、こんな水になってしまったか」ともう何人の方から言われたかしれない。

水源の切り替えについての住民投票運動を展開していた時から今年10年。水源切り替えから起きた鶴岡市民の暮らしの変化をもう一回考えたい。改めて、市民のみなさんに伺っていきたいし、今も災害時のための水源として残されている地下水の有効活用を提示していきたいと思う。

鶴岡の水道事業の問題は、今の時代に方向転換を迫られる公共事業の一つの事例を提示していると思う。

ダム開発の「利水」の問題の象徴的な悪例だ。

これを教訓とし、今失われつつある鶴岡ならではの資源に光を充て、もったいないことにならないようにしていかなければならないと思うのだ。

「すり」の文化

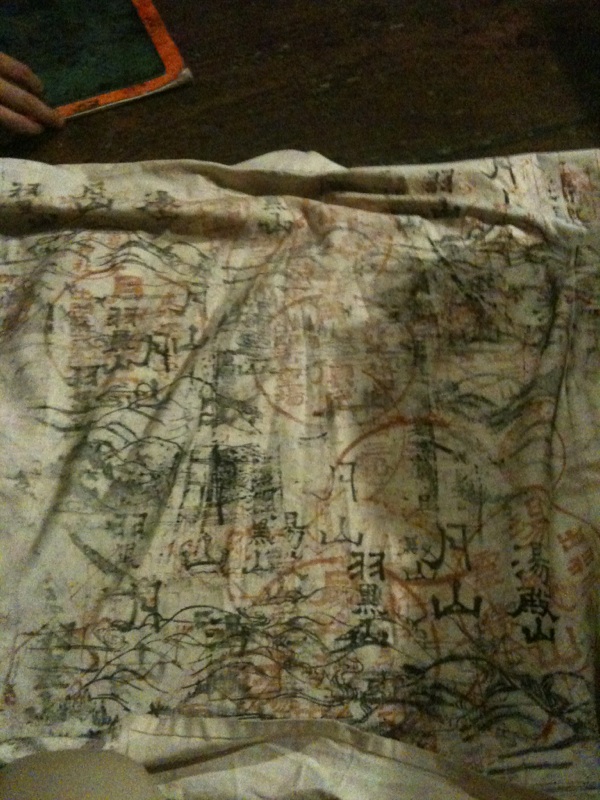

繁忙期の羽黒、手向の宿坊のお手伝い。関東からの講の皆様のお膳の支度、それにこの「すり」という白衣

に木版を押す作業。この「すり」は、すでに十数十回出羽三山にお参りに来て、山を駆けたことを物語っている。

丸い印は、山頂などの神社で押して頂き、黒くて四角い大型ものはそれぞれの坊に伝わる絵柄があり、宿泊する度に押してもらうのだと聞いた。秋の峰に3回入ろうとも、羽黒、修験道の界隈は奥が深く、知らないことだらけだ。