デビッドブラウアーの遺言と生物多様性 なぜ僕は川を守りたいのか。

9月15日、某環境関係の学校の講師として、一時間半、ダムと公共事業の話をしました。

月山ダムのと鶴岡の水問題、埋められた井戸の事。日本のダムの問題。世界のダムと治水の事、ダム撤去の話などなど、前日まで、資料を手繰っていって一冊の本と再会しました。そして、1遍の詩に出会いました。

川の音楽に 耳を傾けなさい

あなたの目で 川を見て

あなたの手で 川に触れ

そして

ふたたび、人間になってください。

D ブラウアー

本は 岩波ブックレット、長良川から見たニッポン 天野礼子 Dブラウアー

この本は、1992年に長良川を訪れた当時八〇才のデビッドブラウアー氏が、当時、長良川河畔でおこなった講演をまとめたものです。

ブラウアー氏は、当時の講演で、四五億年の歴史の、天地創造と破壊の文脈の中で長良川問題をとらえていました。そして、1938年からのダムとの戦いについて語っています。当時二三才の彼は、一人でその闘いをはじめ、ついにはグランキャニオンにダムをつくることを止めさせることに成功します。

ダムによってどれだけの川が破壊されたか。堆砂で結局機能しないダムの問題。文明が続く限り、ダムは無用の長物と化してしまうということが明確に述べられています。そして我々はどのような成長をおこなうべきか。又、当時、リオのサミットで主流となった「持続可能な発展」「サスティナブルディベロップメント」についても彼は、「発展」というのは矛盾していないか。これまでの破壊の状況を考えたら、持続可能な社会を求めて「回復」「RESTORE」の時代なのではないか。と。問いかけています。

そして、二〇〇〇年にドイツ、ハノーバーで開かれようとしている万博の事について話し、その時に 「開発を持続させる」のではなく、人類と社会を持続させる事を目的とした万博としてハノーバー原則を唱え、その原則が、日本の当時の社会や未来に、そして長良川にどのように適用できるか考えてみて欲しいと問うています。

このハノーバー原則が、その後どのような扱いになって世界に広がったかはわかりませんが、このことは「ナチュラルステップ」の持続可能な社会の定義を僕に想起させてくれました。

そしてデビッド氏は、生物多様性の事に触れて講演をしめくくっています。

彼が唱える生物多様性の節は、とても心惹かれるところがあり、重要と思われますのでここで引用しておきたいと思います。

生物の多様性は、私たちの生存を可能にし、また私たちが祖先から敬称してきた遺産でもあります。日本もそうですが、人類は、生物種の多様性を重視しなくなってきています。しかし、あなた自身の中にこういった野生、多様性があることを認識しなけれななりません。

あなたは、今、私の話を耳で聞いておられます。あなたは、人間の耳の構造を見れば、その複雑さや優れた機能に驚かれるでしょう。あなたの口、ここには一億二〇〇〇万もの電極があります。朝食を食べると、無意識のシステムによって消化されていきます

貴方が食べた食物は、何兆もの細胞に送られて、消化されていくのです。実にすばらしい流通システムです。考えたり、人を愛したりする能力、二つの目が絶えず計算して物を立体的に見る能力、 このような能力をふくめて、私たちの身体のどんな小さな一部分をとってみても、そこには、生命の誕生に始まる三五億年の地球の歴史が刻まれているのです。三五億年前に誕生した生命の奇跡、生命のマジックが現在まで引き継がれて、みなさんが今日あるのです。他の生物もそうです。あなたに引き継がれている遺伝物質が、この事を可能にしたのです。どのような科学技術でもなしえない奇跡が、この歴史のなかに脈々と流れているのです。

そして彼はゲーテの言葉を引用し、講演を終えています。

誰しも夢を見ることができる

夢から始めよう。

大胆さこそ力であり、

天才であり

奇跡の源である

この宇宙のなかで、奇跡が起こったのはこの地球だけです。私たちは、この地球に新たな責任を負っています。あらゆる努力を方向けて、地球を回復させなければなりません。それを可能にしてくれるのは、皆さんの誇りと技量なのです。

ここに居る誰しもが大胆さをもっています。現在ほど、それが求められているときはいまだかつてありません

あなたがた一人一人が、奇跡を起こす力を持っているのです。

出典 「長良川から見たニッポン」天野礼子 Dブラウアー 岩波ブックレット 313

僕は、当時、カヌーデモの現場で、遠くから、熱心にビデオカメラを回しながらデモに参加しているデビッドさんを見ているだけでした。でも、この美しい一本の川ぐらいは守りたいという思いは共有していたと思います。

その後、デビッドさんとは1998年、私が米国のInternational rivers network にインターンしている時に再会しました。

ブループラネット賞受賞で来日されたとき、「世界最強の環境保護活動家」と紹介してニュース23に取り上げて頂き、映像にして頂いた物が残っています。www.youtube.com/watch?v=cZdestjQwmI

2000年の年末に彼は天国に召されました。

僕らが地球のために動くとき、いつも彼が天国から見守っていてくれる。いつも彼のスピリットが胸にある。そんな思いでこれまでも運動をしてきました。そして、今取り組んでいるナチュラルステップについても、実は彼がブループラネット賞の受賞記念講演で触れていたものだったのです。

改めて今、彼の想いに再会し、私も原点をかみしめることができました。

長良川のカヌーデモで知り合った仲間達と、デモの前日や終わってから、中流域をカヌーで下りました

その時の透き通った川。川面と空の合間がわからないようになって、空中遊泳しているような錯覚に陥るような瞬間をカヌーの上から、体感しました。大量のアユがザッとのぼってくるのが川面から見えました。

郡上八幡の吉田川の川ガキたち。漁師さんからうまいアユをたくさんいただきました。

楽しかったなあ そうだ。当時は野田さんや、椎名さんら、あやしい探検隊なる怪しい大人たちもいたんだっけ。

長良川の事を思い出すと、今でも心躍りますし、僕は、あの清流での体験が原点となって、これが本来の川の姿なのだ。んじゃ、このうすら汚れた川はなんなん

本日より鶴岡市議会9月議会

本日より、鶴岡市議会9月議会がはじまります。

決算議会。特に大型の補助金が投入し続けられている慶応大の先端研の成果と検証、説明責任が今般の議会でもどのようにおこなわれるか、また、来年度以降の補助金、支援のかたちがどのようになろうとしているのか、注目したいところ。

今週末、ムッレ教室開催!

今週末の9月12日(日)、朝日村 ブナの森で親と子のムッレ体験教室を開催します。ただいま参加者募集中です。

真に持続可能な社会へ。 田中優さんの講演を聞いて。

9月3日。だだちゃ豆収穫を午前9時で切り上げMさんの葬儀。その後、カヌー2艇を車にのせて庄内町。東北環境教育ミーティング会場へ。田中優さんの講演会。「環境教育 善意の落とし穴」という題名。

せっかく市民活動としてがんばっても、企業サイドを甘やかす政策により、本質的には解決できていないといった問題。ダム開発、原子力発電。一向に発展途上の自然エネルギー政策。

優さんとは、10年前ぐらいに足温ネットメンバーで庄内を訪れていただいた際、牛渡川でカヌーをしてからのおつきあいをさせていただいている。講演を聴くたびに、進化をし続ける、常に世の中をいかに良くするか、希求する姿勢に毎回感服させられる。

今回も、要は政策の問題なのだということを実感。講演会後、諸々意見交換す。技術は一流。でも政策がダメすぎる。要は政治の問題。判断規準が「利権」になってしまっていて、そのバリアが解かれないまま。だから変な常識がまかりとおっている。それが今の日本ということ。 そこをなんとかしなければいけない。ということ。庄内町 月の沢温泉で宴会宿泊。

9月4日。最上川 本合海から古口、船用売店があるキャンプ場までカヌートレッキング。栗駒自然学校の佐々木さんら、スタッフの皆さんとともに私もガイドの一人としてカヌーで下る。なかなか壮快。

その後、妻と山形。明日は、明治大のOB会山形全国大会。朝から。

いよいよ明日です。ミツバチの羽音と地球の回転 鶴岡上映会

いよいよ明日です。「ミツバチの羽音と地球の回転」鶴岡上映会

予告編:http://www.youtube.com/watch?v=OgNjOjvkx-s

環境問題を考える上で、今、最も重要なエネルギー問題。

持続可能な社会に舵をきり、2020年までに脱石油を果たそうとしているスウェーデンで、何がおきているか。

これから私たちの社会が、地域が、目指すべきゴールの姿を観ることができます。

鎌仲監督と、ソーラーハウスの日本の第一人者、酒田在住の建築家 井山武司先生との対談もあります。

ぜひともみなさん、お見逃しなく!

9月12日ムッレ教室の下見など。

8月26日といえば、毎年出羽三山山伏修行「秋の峰」が行われる日。一週間、山に伏し、苦行がおこなわれる。一昨年で3度位を得た私、進佑は、今年は現世修行であります。

朝つじ立ち、午後、9月12日開催のムッレ体験教室の下見を新潟ムッレ協会のお二人と鶴岡の先生方とでおこなう。開催場所はサンチュアパークから歩いて行けるとてもいいブナ林。「ムッレ教室」とは、五歳児向けに開発されたスウェーデンの環境教育。自然の中で遊びながらエコロジーを学ぶというものだ。予定時間を圧してしまい、鶴岡市経営改革推進会議傍聴が後半の少しできずちと残念。その後、29日にあるスポーツゴミ拾いの打ち合わせ。今回、全国初の海岸でのスポーツゴミ拾いとあって、アイテムの点数をどうするかでだいぶ議論しあった。

さて、当日どんな展開になるかはお楽しみ。

最上小国川ダム 治水と活性化懇談会 傍聴

第二回最上小国川ダムの治水と活性化の懇談会を傍聴す。ー県庁

舟形町長は、特に、内水被害対策として、常設型のポンプをつけて一定の解決をはかったケースを紹介した。これは毎回洪水時に浸水している映像に登場する赤倉温泉内の一部地域への対処方法の提示だったと考える。川沿いにある飲食店などの一角は、川の増水による浸水というよりも、背面の田んぼからの水による内水被害によるものだという事は次第に明らかになりつつある。

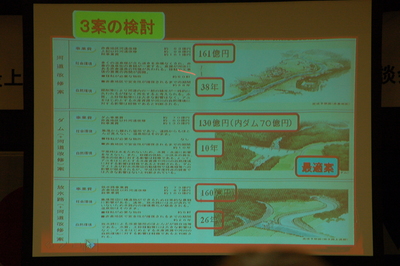

もう一枚のスライドは、これまで3つの治水方策の比較をしたものだ。

河川改修案と、放水路案、そして穴あきダム案の3つで県は「ダムありきではなく、他の治水プランも検討した」などと言い切ってきたが、この議論はとても丁寧におこなわれてきたとは言い難い。

河川改修案だが、多くの温泉宿が移転を余儀なくされる。流域の物件60件を移転する必要がある。という極端なかたちでしか議論されておらず、私たちはまだまだ、方策が考え得ると主張し続けてきた。

また、河川改修案だと38年間も工事にかかるなどと主張し続けているが、これも果たしてどうなのかとも疑問をもつ。

国が提示した26の治水プランだが、今、とことんダムに依らない治水について、これまでの議論徹底して検討をすることが求めら得ていると考える。

議論の中で、

「ダムを受け入れつつ、清流を活かした地域づくりをする。親水空間を活用して交流人口を伸ばす」

などということを最上町長や観光分野の有識者が語っていたようだが、「穴あきダムとてダムはダムであり清流環境を破壊しかねない」。ということは、建設の見直しがおこなわれた川辺川ダムによる熊本県知事の姿勢から、僕らは多くを学ぶことができるはずだ。

これまでのダム事業でも、数多くの地域で国土交通省は「清流環境は維持される」とか「あのヘドロのようなものはヘドロではなくシルトだ」とか、 放流量を調節して「魚の数は減っていない」、と言い続けてきたが、結局河川環境は大きく変化させられ続けてきていることは、アユ釣りや渓流釣りをする方々は感じ続けておられるだろう。

国の検証委員会の中間報告には、先日8月15日にパブリックコメントを提出している。コストの中に、今、営まれている流域経済が破壊されることの負のコストを計算の中にいれてもらいたいということだ。

検討委員会へのパブリックコメント

(8)検証に当たっては、各評価軸について的確な評価を行った上で、財政的、時間的な観点を加味して総合的に評価を行う。

(9)総合的な評価に当たって、一定の「安全度」を確保することを前提として、「コスト」を最も重視する。なお、これらの考え方によらずに、特に重視する評価軸により評価を行う場合等は、その理由を明示する。

意見

(要旨)ダム事業の「コスト」には生物多様性や自然破壊による「損失」を加味し、流域全体の長期的な経済の持続可能性の比較で治水プランの評価すべき。

米国、欧州の治水対策としてのダム事業の見直しやダム撤去の背景には、河川流域の経済が、特に長期的な視点を持った場合、ダム建設による生物多様性の消滅、流域の環境汚染、流域漁獲高の減少などによるダメージを大きく受けたという点が挙げられている。

日本のダム建設事業の問題は、河川流域の生態系を破壊し、河川が本来持つ生物多様性を失わせ、川漁師で生計をたてたり、釣り人の滞在宿泊などによる流域経済を破壊し続けてきた点にある。短期的な建設コストによる治水安全度の向上の「コスト」だけで判断し続けてきた結果として、多くの河川流域で、本来の自然資本が失われ、流域の経済の持続可能性が失われてきた。 今般の「検証」は、先ずこれまでの反省に立脚をすべきであるが、その姿勢が全く感じられない。

山形県での検証対象事業である最上小国川は、天然アユが年間300万匹も遡上し、釣り具メーカー主催などの友アユ釣りの大会が年間8回も行われ、流域の最上町、舟形町の交流人口、周辺旅館への滞在人口を増やすことに貢献し、山形県の観光やまちづくりの面でも、河川の清流環境に基づく流域経済が重要な要素となっている。

県は「穴あきダム」は環境に影響を与えないとして、「ダム建設による流域経済の損失」について答えを拒み続け、コストといえばダムとダムではない放水路、河川改修の安全度の「コスト」による比較でダムが最も安いなどと言い続けてきた。しかし、寿命のあるコンクリート巨大構造物を長期にわたって建設する建設期間の清流環境へのダメージ、建設後の構造物への水やヘドロの滞留などによる環境へのダメージは、既存事業などから容易に想像できる。

清流環境というかけがえのない自然資本の損失を、明確に建設の際の負のコストとしてとらえ、長期的な視点で、流域の持続可能性を叶える事業を検討するというスタンスで、治水方策を検討、検証しなおす姿勢を強く求める。

ダム建設事業はこれまで日本固有の清流を破壊し続け、流域に自然生態的に、また社会経済的にも深刻なダメージを与え続け、更にダムの寿命をむかえたり堆砂で埋まった際には、莫大なコストが発生することがわかっている。撤去の費用も莫大である。そうした建造物ゆえに、ダムに依らない治水策を徹底的に検討することは当然である。今般発表された治水対策プランや検証の姿勢では、世界の河川政策の潮流に未だ逆行する河川政策を温存しかねない。

検証の有識者会議の委員として、淀川水系流域委員会などで実績のある京大名誉教授今本博健先生、新潟大名誉教授 大熊孝先生らを任命し、これまでの河川政策の反省にたち、真に持続可能な流域の地域作りに貢献する、又、世界の河川政策潮流に合致する治水プランの検証が行われることを強く求める。

月山柴燈祭

毎年恒例で昨夕から今朝にかけて月山頂上午後7時からの柴燈祭、今朝6時からの例大祭に参加してもどってまいりました。今朝方からは大雨、と強風でしたが、昨晩は山形、新庄、庄内、遠くは古川まで、一円の町の灯りが見え、改めて月山が、山形の中心にあるのだとうことを再確認しましたし、昨晩の送り火を、今は電灯のあかりが迎えているのかなとも思いました。昔は精霊様といって、火をつけた棒をまわして迎えたと聞いております。

ミツバチ の羽音と地球の回転 鶴岡上映会迫る! 必見です。

映画、「ミツバチの羽音と地球の回転」は、原発の建設問題で揺れる山口県上関町、祝島に住む住民と

脱原発を1980年に国民投票で決め、2020年には、脱石油を果たそうと努力しているスウェーデンの持続可能な社会を映し出したドキュメンタリー作品です。

環境問題、エネルギー問題、又、公共事業や原発問題で起こる住民の対立の問題。そして、今、ピークオイルという時代に迫られているエネルギーシフトについて、真っ正面からとらえた映画です。

予告編など、ホームページでご覧になれます。

http://888earth.net/index.html

ぜひとも、多くの皆さんにご覧頂きたいと思っています。

今、社会変革の時代、私たちが今使っている、エネルギーについても、地球温暖化、ピークオイル、持続可能性などから、見直しが迫られているのが現状です。実際にどうすればいいか?

映画の中では、スウェーデン北部のオーバートーネオという小さな村が「持続可能なまちにする」と宣言をし、暖房を地域暖房、そしてバイオマス利用の暖房に変えていきます。電気は原発依存から風力発電へ。個人が、風力発電の電気か、原発の電気かを選べる電力自由化の話。豚舎からのメタンガスで、暖房の熱と電気を発生させるプラント。波力発電の話など、様々な事例も見れますし、持続可能な社会への導き役のトルビョーンさんは、そうしたエコシフトをおこなうための 鍵について伝えています。

祝島の映像では、漁師さんや島のびわや田んぼで生計をたてている、本当に豊かな自然とつながって地域を持続可能なものにしていきたいと願う人たち、特にUターンして祝島で生き続けたいという青年が、原発に反対をしつつ、有機栽培のびわに取り組んだり、漁協のお手伝いをしながら、これからの暮らしのあり方を模索しはじめています。

往々にして、これまで古くから行われてきたダムや原発などの開発事業に対して、これまで、多くの方々が何も言わないまま、地域の自然資本が失われていきました。今を思えば、情報がかなり巧妙にコントロールされ続けており、それらを作る側の論理でどんどん事が展開されてきたのが常のように思えます。

こうした社会が今、「持続不能」な状況に陥ろうとしています。

それをいかに「持続可能」といえる社会に変えるか。

この映画は、対立を越えて、真に持続可能な地域をつくるために、僕らは何を知り、何をしなければならないか、そして、これからの社会はどんな社会を目指すべきなのか、そのゴールの一コマを提示してくれていると思っています。

ぜひ、前売り券を購入して、映画と鎌仲さんのトークへ、どうぞお越し下さい。

環境問題、まちづくりを考える上で、今、必見の映画です。

http://888earth.net/index.html