赤倉温泉地域の危険な箇所に新設の建物が建った件。

本日の午後4時まで、県議会 商工労働観光常任委員会の視察。 企業訪問DKK、肘折温泉地域の観光政策、株式会社ウエノ、加茂水族館、庄内映画村、慶応先端研を訪れ、視察、質疑す。加茂水族館の課題は、駐車場と経営マネジメントの。館長の徹底現場主義で柔軟な経営のおかげで、加茂水族館はV字回復し、今年は27万人を上回る勢いとうかがっている。クラゲ展示の立役者である副館長の奥泉さんが説明してくれた。今後の課題は、周辺の駐車場対策。それとこれまでのような経営方策ができるかということ。この辺りはまた詳しく紹介したい。

それと、先般の漁協の会見中に当局に渡した、昭和49年8月豪雨の際の赤倉温泉地域の水害状況を示した地図を示して、災害状況の詳細を提出すること。それを求めた。

来週あけにはしっかり示して欲しい。こうした疑問点をないがしろにしながら、工事を強行するのはやめてほしい。と改めて工事中止、予算執行の停止を求めた。

検討不足のダム建設、ストップ!知事に申し入れ。

以下、午後3時に申し入れしました。

この建物は、約2Mの耐水壁を設置し、治水対策をおこないつつ、建設がなされております。以前、赤倉温泉地域の目標となる340トンの基本高水水量が流れた際、基準点で1.42Mの水位上昇すると県は示しました。

この壁はそれを想定して2Mにしているかのように見えます。要するに、こうした壁をつくるなど、建物の耐水化をはかることによって、治水対策は十分可能なのではないでしょうか。

よく県は浸水被害と強調しますが、たとえば21年水害で、3 件の浸水被害といわれていますが、この時は川はあふれたのですか?

これは明らかに内水氾濫による浸水被害ではないでしょうか。

これまでの水害浸水被害において、どの被害で溢水などがおこっているのか。明らかに示して頂きたいと考えます。

また、知事は、歴史ある温泉街を現状のまま存続させると答弁しました。しかし、現在、明らかに河道に迫り出したままの温泉旅館があり、危険を自らつくりだしているように思えますが今般の治水事業でこうした河川管理者として不適切と思える箇所について工事をおこなわないのでしょうか。

また、河川占有許可の表示がある電信柱よりも川に張り出して立地する温泉旅館があります。これについても「そのまま存続」ということでしょうか。

更に、河川管理者である県の事業で明らかに川を狭め、流下能力を下げている護岸がありますが、これもそのままにするのでしょうか。

生命と財産を守る治水対策についてですが、なぜ県は最近の実例や3.11の教訓から学べていないのでしょうか。

2004年7月の新潟 7.13水害では、上流にダムが2つあり、その一つは穴あきダムある五十嵐川で堤防が決壊し、七千棟以上の床上床下浸水、死者9名の犠牲者を出しました。昨年9月の豪雨災害があった和歌山県では、3つのダムが満杯で治水の役目を果たしていなかったことが報道されています。和歌山県日高川に「100年に一度の雨に対応する」「つば山ダム」がありますが、氾濫し、家屋59棟が全壊、3人も死亡しています。

それに対して新潟の五十嵐川では04年水害を教訓に、下流部200戸の移転をともなう河道拡幅をおこないました。昨年7月末の豪雨ではそれが幸いし、下流域で犠牲をだすことはありませんでした。

想定を越える超過洪水の際にはダムは機能せず、それに対して危険箇所の屋移転と河道拡幅など、ダムに依らない治水が効果的でした。これは最近の実際の現場あるいは、3.11の潮止め堤防を越えた津波被害からの教訓であります。

傾向として近年広範囲にわたる豪雨が発生している今、治水政策のトレンドは、「どのような洪水であっても人命が失われることを避ける。」ことであります。そのために、ダムにたよる以前に、まずは段階的に河道内の流下能力を改善すること、雨水貯留(うすいちょりゅう)、また、土地利用規制や耐水化建築などの「氾濫原の減災対策」、そして「地域防災力の向上」を組み合わせた「総合治水」対策を極限まで、とりくむべきであります。これは兵庫県、滋賀県などが率先してとりくんでいます。

更に質疑で指摘したように、温泉湯脈の影響について、川辺山形大教授の見解が全く排除されたままになっております。河床掘削のリスク回避のための集中管理の検討も十分におこなっていないことが解りました。

山形県は、治水に他に有効な手段あるにもかかわらず、そうしたダムだけに頼らない治水策等を唱える河川工学者や温泉研究者などを排除したかたちで、検討を進めた結果、ダム治水に偏重していると考えます。全くの検討不足であります。

2)環境への影響について。

穴あきダムの環境影響について、全国的に小国川のような清流域に造られる穴あきダムは初ケースであります。これまでこうした清流域で穴あきダムが造られたケースがないため、「環境に影響が少ない」の科学的実証根拠は全くないといっていい状況です。

清流環境として小国川と匹敵する河川は、九州熊本の川辺川でありますが、蒲島熊本県知事が「清流こそ守るべき宝」と白紙撤回した「川辺川ダム」も穴あき(流水型)ダムでありました。

小国川ダムと同様の穴あきダムの先例は、島根県益田川ダムであります。

直接今年視察してみると、コンクリートのダム本体とその下流にある副ダムの間に土砂がたまり、一部はヘドロ化しておりました。通常のダム同様、巨大な構造物には変わりなく、河川環境に甚大な悪影響を与えるダムそのものだ。ということを実感しました。また、工事期間中には白濁し、釣りや漁業が全くといっていいほど、できなかったことを、流域住民から確認しております。これまでのダム計画等でも国土交通省などが、環境に影響がないといって、影響がない事例はなく、今般の流水型ダムも同様ととらえます。

先行事例の島根県益田川ダム、石川県 金沢の辰巳ダム上流には大型のダムがあり、新規ダムが造られる以前に大型ダムで環境がすで破壊され、清流とはいえない環境でありました。

県は県が招聘した環境影響委員会のみの判断で、どこから見ても浅はかな検討だけで「環境に影響が少ない」などと結論づけております。

高知県「たかはし河川生物調査事務所」の高橋所長は、この検討プロセスを全くの「検討不足」と指摘しています。この判断は極めて危険なものだと考えます。

生態系に影響するかどうかは、最低20年の実証がなければ判断できないことは、現在国交省でおこなっている自然再生事業の元になっている「近自然学」等河川生態学の分野では当然なのですが、この穴あき流水型ダムは、全く科学的な実証もされていないのに「環境に影響が少ない」などと県によって勝手に判断されています。大規模な環境破壊を行う前に、この新型ダムによる影響の徹底的な再検証、再検討を求めるものであります。

3)総合的な検討について

観光面、水産業への影響など、総合的な検討が全く不十分であります。

私は、昨年9月の一般質問で、「鮎釣り効果」を年間21.8億円の経済効果を専門の研究者により現地調査をしていただいた上で科学的に試算し、昨年の9月議会より問題提起をし「自然資本の価値」を失った場合の流域経済への影響と指摘をしてきました。そしてこのたびの質問でも、こうした資本の損失についての影響を知事に尋ねましたが、それに対する答えが全くありませんでした。

このことは、今般の商工労働観

小国川ダム事業 工事の強行は許せない。

昨日、最上小国川、ダム事業のための取り付け道路の測量がはじまったと伺った。ダムに依らない治水が可能なのにダムに偏重していると訴状があがり、漁業権をもつ漁協が反対しているため、本体着工ができない。それなのに周辺工事に手をかけようとしている。

なし崩し的に外堀を埋めて、漁協を孤立させて、同意をはかろうとしているのか。それは卑怯というものだ。漁業権ダム建設工事が81%で止まり、結局2100億円がムダになった川辺川ダムの実例から学ぼうとしないのか。甚だ疑問である。

そのような思いを込め、本日吉村知事宛に、県議会議員として申し入れをおこなう。午後2時。

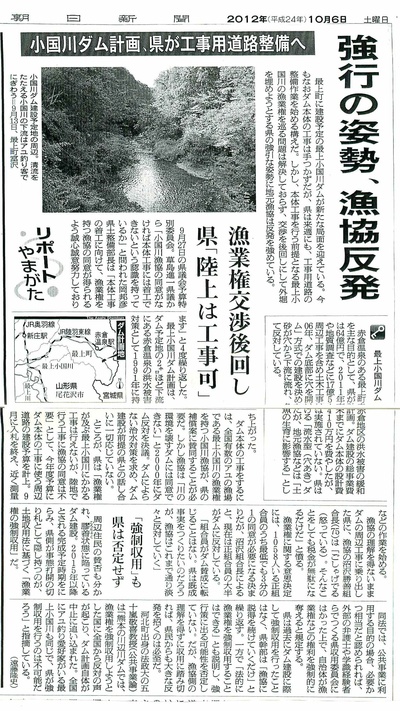

小国川ダムの件、朝日新聞山形版に掲載

今朝の朝日新聞、山形版に先般9月27日の予算特別委員会の質問でとりあげた、漁業権をもつ漁協の同意をとらずに強行しようとしている小国川ダム建設について掲載されました。どうぞご覧下さい。

小国川の清流を起点として、ユネスコエコパークへ。

ダムのない清流・最上小国川流域から最上川・庄内浜までを森里海連環の「ユネスコエコパーク」へ。

この間、議会で議論してきて、こんな構想にたどりつきました。皆さん、いかがでしょうか。

人口減少問題対策委員会ー人口減少で税収減る時代でも生命と財産を守れる治水対策いついて

人口減少問題対策委員会ー人口減少で税収減る時代でも生命と財産を守れる治水対策いついて

人口減少問題対策委員会 での質疑模様です。

人口減少時代のインフラや社会的投資をどう考えるかは大きな課題として質疑をしていましたが、2度議事進行で遮られました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「まだ半分しか治水対策が叶えられていない山形県。今後、限られた税収で、偏り無く整備する事が重要なのに、今の段階から不平等と言われて仕方ないことをやってないか?」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

人口減少時代の社会インフラとして

●草島

いずれにしても人口減少により、税収が減り、これまで手をいれてきたところに手がまわせなくなる。と、その中でやはり、県民の安全安心というものをどう確保していくか。ということは、極めて重要な課題だと思います。今回、治水と言うことをメインに質問していきたいとおもうんですけれども、

先般、河川課に伺うと、山形県の、河川整備率は、500本ある川ですね、目標の50%、要するに半分しか治水安全度を叶えることができていないとうかがいましたが、その認識でよろしいですか。

●齋藤県土整備室長

◇数字的には県500数本ありますが、50%弱ぐらいかなという数字だと思います。

●草島

大変厳しいというか、この半分、どうやってこれからいくのか、ということが大事だと思います。限られたコストを偏りなく投資し、確実に成果があがることをやっていかねばならないということだと思います。平成9年の河川法改正で、各地域、河川整備基本方針と河川整備計画という2段階になっている。

今後20年の計画、河川整備計画でやることを定められていると思います。例えば、一級河川最上川水系最上圏域河川整備計画[変更]基準となるのは、

●戦後最大の被害をもたらした降雨規模(南部では昭和 49年 7 月の豪雨、という洪水を安全に流下させることを目標とする。)となっている。これが、20年の整備との解釈でよろしいですか。

● 齋藤室長

● 最上川水系についてはですね。直轄河川含めまして、河川整備計画を策定しております。直轄が大旨30年、県の場合は20年で、 15年に策定しました。その内容について、皆さんのご意見等、流域の住民の意見を踏まえながら策定した結果、今の河川整備計画にのっているものであります。

● 草島

49年7月の豪雨というものを安全流下させる。これを偏りなくおこなっていく。ということなんですが、最上小国川の場合、目標が昭和49年7月ではなくて、それより過大な昭和23年、実測値が明らかでない過大な数値を根拠にに、ダムをつくる基本高水が設定してあるようですが、これ過大なものになっていませんか。目標が? 質問します。

●齋藤室長

戦後最大の洪水を流下させるという考え方は、基本でございます。ただ、流域流域によって、想定される洪水量は当然、異なります。降雨量が違いますので。えー、その降雨量をみあい流出を安全に流すという考え方にたってますので、全て県内49年7月の洪水を対象にしているという考え方ではございません。

草島

いやいやこの整備計画には、最上圏域において、、、、49年7月

ーー議事進行で遮られる。

●草島

今の段階でも不平等なあり方になっているんじゃないかと疑問をもっているので、これは後で応えてください。

で、河川改修のあり方なんですが、河道の掘削だとか、拡幅などの河川改修段階的に安全度を確実にあげることができるものだと思います。

ただ、ダムで治水ということになると、これうかがいたいんですが、2004年新潟水害で五十嵐川の場合、例えば、100年に一回の洪水に対処できるとして、ダム2つも整備してるんですが、被害をだしまして、9名の死者をだしているという現象があります。

東日本大震災でもハード整備としておこなわれた、地元でここは絶対安全といわれていた潮止め堤防を乗り越えて津波がやってきて逆に死者を増やしてしまったところがあります。ハード整備は時に想定を超える。そのとき、そのハード整備にしたコストはどういう風に解釈されるのか。と思いますけれども、今、そうじゃなくて、どんな想定とか、想定内とか想定外とかじゃなくて、どんな洪水にも対応できる治水のあり方として、流域治水対策とか総合治水対策ということが治水対策として問われていると思います。そういった考え方について、また東日本大震災をのりこえた今ですね。コストがどんどんかけられなくなっていく、今後の治水のあり方として、転換の時なんじゃないかと思いますが、考え方をうかがいたいと思います。

齋藤室長

議員おっしゃるように治水については、一つは自然環境として非常に集中的な

豪雨がおきているということがあります

もうひとつが、社会的条件としていわゆる財政的に確保できなくなっているという現状かと思います。その中でですね、国も含めてですけれども、それじゃどうやってやっていくかということで、一つはだいぶ前から、転換するといえば転換しているんですけれども、ハードで守りきれないところもでてくると。堤防、ダム等で守りきれない部分が当然出てくると、その分をどうしますか。ということで、まず、人命は守りましょうという考え方が一つです。これはさきほど、議員おっしゃった、いわゆる新潟豪雨災害、中小河川で、被害をだしたという意味に基づいているんですけれども、それで、逃げる情報をですね、的確にやりましょうということで、雨量計を設置して、流量を予測したり、あと、水位計を各河川に、中小河川含めて設置しまして、事前に水位に達したら、逃げてくださいと言う情報を、地元自治体のほうに送るということも取り組んでいまして、これについては、県についてもかなり整備が進んでいると思います。まあ、そういうかたちでその財政難の中で、いかに人命を守るかということで、一言で言えば、ソフトのほうにですね、かなり集中しているということだと思います。

草島

もうひとつ、今、逃げる対策とおっしゃった。新潟水害のあの現場で、水害を経験した現場でおきているってことは、下流域200軒を移転させて河道拡幅するということをおこなって、そのために、去年の水害ではあまり被害でなかったんです。そういうことから教訓を学ぶとするならば、土地利用の規制なんかも含めて、この治水対策として考えて行く必要があ

観光と鮎とダム ー委員会質疑から。

10月2日の産業観光労働委員会から質疑。

5本の内の一つ、「小国川ダム建設と観光へのダメージ」について。

草島

今般の予算特別委員会質疑では、鮎資源や自然守れば、ユネスコパークとして夢じゃない。という議論、観光資源として鮎っというのは、大事な要素だととらえながら、年間22億円の経済効果がある。と試算していただいたものでありますが、観光交流というの軸の中で、こうした経済を喪失するかもしれない。そのことについて、お考えをおうかがいをしたい。

もうひとつは、瀨見温泉、鮎釣りで2000人以上くる。それでもってるような旅館なんですよ。それで鮎失ったら、のように観光のサイドでは考えていらっしゃいますか

●観光交流課長

自然観光資源に対する観光交流セクションとしてのとらえかたにつきましては、昨年度以来、草島委員ともいろいろな意見交換をさせていただきながら、お互い、 中でも自然環境をその、観光資源としてとらえるには、歴史的効果、社会的効果、固有性、貴重性、本物性が必要だということだと述べさせて頂きました。

その上で、昨年度から、観光交流セクションといたしましては、ディスティネーションマーケティングということで山形大学工学部、首都大学東京、そして県という風なことでディスティネーションマーケティングのいろいろな分析等をしていただいたものであります。その中では、ディスティネーションマーケティングとして大切なものというのは、地域ブランドの評価、 あるいは、その地域ブランドの再確認。そうしたものが必要だということで、価値を生み出していくということにつきましては、ディスティネーション価値を経験価値として創造していく。経験価値ということにつきましては、草島委員がおっしゃっておられる鮎釣り、ですね、あるいは、白鷹の簗場、そういったところの経験価値の創造といった点では大変その地の自然、歴史、文化、根ざした独自の経験価値となっているということであろうかと思います。委員のおっしゃられております、「なくなるかもしれない」ということ、については、観光交流課の法ではコメントはいたしません。

ディスティネーションマーケティングの中で、そうした経験価値を創造していくという大切さ、ここについては踏まえながら、今後とも山形県の観光が、ですね、遠くの方からも、人を惹きつけるそうした、観光というふうになるように、がんばっていきたい、なお先般、観光カリスマの方からも、お話頂いた中では、非常に遠くからその人がそこをめざして来る、それには、非常に強いインパクトがあるものが必要だということを勉強させて頂きました。そういったものをからみあわせながら、今後の観光交流施策については実施してきたいと考えております。

草島

その考え方はわかるんです。それが、そういった考え方を加味して、総合的な判断をしているのか。としたらどうですか。そこの観光サイドでの考え方を加味して総合的に判断しているのか。と。そうではないですね。

今おっしゃった答弁の中で考え方はわかりました。総合的に判断することをやっていないということを把握いたしました。

赤倉温泉の「歴史的な」旅館群!?

赤倉温泉流域の問題をまとめてみます。

玉石堤防をおおって新たな堤防をつくっています。この工事により川を狭めることをおこなっています。

9/27予算特別委員会 再生可能エネルギーと雇用創出

3 再生可能エネルギーの普及と地域活性化について

国の制度としては、 7月1日、再生可能エネルギー特別措置法。フィードインタリフがはじまりました。

この制度は、まさに「第四の革命」として、再生可能エネルギーの爆発的な普及とともに、小規模分散型の再生可能エネルギーの特性を活かして、地域に新しい産業構造を生み出す。政策によってはまさにダブルインカムノー原発、を叶える、地域の経済や雇用を創り出すきっかけになりうる制度であると考えます。

この制度ですけれども。特に今年から3年間はプレミアム期間として、採算としてとても有利な金額が設定され爆発的な普及が促されています。ただ、注意をしたいのは、例えば青森県では現在203基、の風車が建っていますけれども、県内資本はわずか9基で、194基 は県外事業者のものとなっておりまして年間約80億円の売り上げがあると推定される利益は県外へ流れております。これは、植民地型開発として、指摘されております。

このような企業誘致型や植民地型といった開発では、地域にお金が回るどころか、装置がこの地にあってもそこから生み出されるお金はどんどん外に流出します。これでは地域の経済や雇用の創出に貢献しません。

国際的な世界風力エネルギー協会、コミュニティパワー作業部会では、

1)意思決定 それから、

2)事業資金 3)受益の環流 それが地域に主体に行き渡ること

これらの内、 2つを満たすものを「コミュニティパワー」として定義し、再生可能エネルギーの普及の大原則として共有されているようです。

このコミュニティパワー3原則の「意思決定」が地域にある事、事業資金、受益の環流の1/2以上が地域の企業や組織、個人にあることをコミュニティパワー事業と規定するなどして、大規模開発事業者に対して、コミュニティパワー事業者を優遇する制度、例えば、固定資産税の減免 等を盛り込んだ、コミュニティパワー条例「地域自然エネルギー振興基本条例」のようなものを早期に策定が必要と思いますが、環境エネルギー部長に伺います。

森谷 環境エネルギー部長

3月に策定した県エネルギー戦略におきましては、再生可能エネルギーの開発量を大きく拡大する方向をしめしたことに加えまして、産業振興や地域活性化という視点を盛り込んでいることが大きな特長となっています。

戦略の展開に当たっては、開発量の拡大を推進する一方で、エネルギーが地域の中で生み出され、そして地域への利益の地域循環という点も重視しながら、進めていく必要があると考えております。

地域の中で利益が循環する仕組みについては、県民の出資・参画による事業主体の創設、あるいは、県内資本による事業展開を積極的に後押ししながら、県内企業が調査段階から、建設、オペレーションに関わっていくための仕組み作りといったことを進めてまいります。

具体的には、今般補正予算として計上した送電線に係る事業モデル構築を行うほか、市民参加型プロジェクトの検討、 戦略に掲げました、いわゆる地域エネルギー会社の創設にといった産業振興に取り組む検討などを進めていくこととしております。

エネルギー戦略にもどづきまして、推エネルギーの供給拠点を構築するという視点にとどまらず、ただいま、議員からご指摘ありました、産業振興、地域活性化につなげていく視点、これをしっかりもって、大規模事業の展開や地域分散型の導入に取り組んで参りたいと考えております。

草島

今、実際に滋賀県の湖南市というところで、地域自然エネルギー振興基本条例というものが、制定されまして、まさにコミュニティパワーを応援していこうという仕組みが組まれているようであります。あわせて、今、金融機関ですね。今、地域への波及効果が大きいというのは、地元の金融機関、地銀の参加であると実際に産業連関表で示されております。今、フィディアホールディングスさんや山形銀行さんが、県内の風量発電開発に関わるという報道がなされていますけれども、これ素晴らしいことだと思います。県として、外部資本より、地域の金融機関がかかわる事業を応援する。これのぞましいことだと思いますが、そういった仕組みをつくるのはいかがでしょうか、あとは、エネルギー振興条例、これについての見解をおうかがいします。

森屋環境エネルギー部長

先ず1点目として金融機関、しくみをつくりでありますけれども

県のエネルギー戦略は県民、市町村、経済界、NPO、など、県のみならず各界の力を結集していく戦略ということで策定したものでございます。地域の金融機関に対しましても、県の再生可能エネルギーの導入においてその役割が期待されております。県といたしまして、今年度新たに県内金融機関との協調して発電所設置にかかる、低利の制度を創設いたしました。この制度を運用していく中で、金融機関と様々な意見交換をおこないながら、よりよい支援方策というものを金融機関と一緒に地域と一緒になって考えて行きたいと思います。

あと2点目、条例の制定についてでございますけれども、地域主体の取組、それは非常に重要であると認識しております。その一方で県の戦略で掲げたエネルギーの開発。こういった事を考えれば、地域主体の中の取組のみで、達成するのは困難であるという面もございます。従いまして、地域主体の取組を最大限促していく仕組み、これを構築していくこととあわせて、県外事業者の誘導ということについても門戸を閉じるということは妥当ではないという風に考えておりまして、さきほど、繰り返しの答弁になりますけれども、戦略にもとづいた、地域がしっかりかかわっていくしくみというものを十分に検討して参りたいという風に思います。条例の内容につきましては、多岐にわたる内容ものとなると思いますので、勉強して参りたいと思います。

草島 その一貫として、山形県民風車債、風車専用の県民債というものを提案したかったんですが、これについては、ぜひ検討していただきたい。と思います。企業局お願いします。

今回、コミュニティパワーというお話をさせていただきました。地域に環流する、地域の経済や雇用に貢献する開発のあり方であってほしいと思います。それから開発のあり方としては、本日触れられなかったのですが、酒田の風力では地域の合意形成のところ、環境アセスのところ、課題があるように思えます。この課題。これからまた、提言なりしていきたいと思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今日は、持続可能な開 発というのをテーマに、ダム開発と風力発電、再生可能エネルギーについてはお話をさせていただきました。まさに、今、これまでの常識を転換する時代ではないかと思います。持続不可能なしくみを持続可能なモノに変えていく、そうした転換の時代だと思います。

知事、ぜひこのダム事業、ぜひ100年の計としての判断。これまでこのダムによらない治水、女性知事が、熊本県では潮谷知事、滋賀県では、嘉田知事がおこなってきたことであります。ぜひ踏まえていただき、再検討をぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。

9/27予算質問2)最上小国川ダムの見直し

2 最上小国川ダムについて

質問をいたします。

この案件については、25日に県に対する行政訴訟の訴状が提出されました。

「近年の赤倉温泉地域の浸水被害はほとんどが、川があふれての洪水被害ではなく、そもそも低いところにある家屋に川以外から流れこむ内水氾濫、被害であり、その対策はダムでは解決できない。また、治水対策はダムに依らず赤倉温泉の河道改修で十分に可能。「孫子(まごこ)のために小国川の清流を手渡したい。」真の流域の発展のために、山形県の発展のために、蛮勇を震い起こして決起された流域住民の意志を受け止めていただきたいと思います。

私は、この夏、最上小国川に建設予定の穴あきダムの先例である、島根県 益田川ダムを6年ぶりに訪れました。見ると、コンクリートのダム本体とその下流にある副ダムというんですが、その間に土砂がたまり、一部はヘドロ化しておりました。通常のダム同様、巨大な構造物には変わりなく、河川環境に甚大な悪影響を与えるダムそのものだ。ということを実感しました。同時にこれを「環境にやさしい」等と流布してきた県当局の欺瞞性に私は憤りを感じるのであります。

更に私は、全国初のダム撤去、荒瀬ダムの撤去工事がはじまった球磨川を訪れました。9月1日から6年、88億円かけ撤去をおこなうものです。球磨川の漁師さんや流域の方からは、「ダムは百害あって一理なしだ。やっと思いが叶ってダムが撤去されることになったその時代に山形でこれからダムつくるっていうのは、時代錯誤でしかない」と苦笑され「そうならないようがんばれ」と激励をうけました。

「ダムの時代は終わった。」これは、1994年にダム先進国だった米国の開墾局総裁ダニエルビアード氏がおこなった宣言であります。ダム先進国だった米国は今や700以上のダムを撤去しています。理由は長期的な流域経済を考慮した際、ダム開発は流域経済にマイナスだと判明したからであります。

持続可能な発展を目指したら、原発と同様、ダムの時代はとっくに終わっている。これが先進国の政治の潮流、常識であります。「卒原発」発言は大いに支持する。でもその前に「卒ダム」をなぜ言わないのか。嘉田知事とともに「卒ダム」にも舵をきってふるさとの自然を守って頂きたいと私は願い提言を続けて参りました。先日、佐高出身最上にもゆかりのある佐高 信先生も同様にお話されておられました。山形の未来に何を手わたすべきか。持続可能な発展を望む県民の多くはそれを望んでいると私は思います。

(1) 流域における地域振興について(知事)

私は、昨年の質問で年間3万人の釣り客が訪れる最上小国川の鮎の経済効果を年間約21.8憶円、ダム建設で環境破壊すれば、年10億円の損失になると近畿大有路研究室の試算をお伝えをいたしました。 さきほどお伝えした生物多様性の地域モデルである高津川の森里海連環の地域特区、また、国連MAB(マブ)計画のユネスコエコパーク、エコツーリズムなどの振興ビジョンは、ダムをつくらずに、清流を活かした小国川であれば、こそ可能な新しい時代の地域振興の目標の姿でございます。

これらの振興策や地域の未来への可能性はダム開発によって全てを失ってしまいます。

鮎の漁獲高1億3千万円とダントツトップの県内の内水面漁業の要の川が破壊され、昭和60年には生産高10億あった内水面漁業が年々減少し今4億円に落ち込む内水面漁業に、更に深刻なダメージを与えることになります。

清流小国川とともに暮らしてきた最上小国川の暮らしや文化を破壊、消滅させる事になります。また、明治天皇に献上された松原鮎の歴史に終止符を打つことになりかねません。

今、非常に貴重になっている、子ども達が喜んで泳げる川が消滅し、私達の原風景と食文化が消滅する危機でございます。

私達は、「生命と財産を守る」という時、財産を「個人の家や持ち物、公共の建物や設備」ととらえがちだと思います。しかし、小国川流域に生きる人々にとっては、私は、小国川そのものがかけがえのない財産であり、守るべき宝なのではないかと思うものです。いかがでしょうか。

私は、地方分権の進む今後の社会では特に、「小国川という地域の宝を守りたい」こうしたローカルの価値を重んじることが、自分の地域を自ら守り、発展させたい、発展させようという気概をおこさせることになる。と考えるものです。

知事にお尋ねしますが、この生物多様性に富み、それが県民や訪れる人々にまさに幸福感を与えている小国川の場合、ダム開発による環境破壊での流域の経済の損失、流域の振興策の可能性の消失についてどのようにお考えになりますか。県が唱える人と自然の共生の指針、生物多様性国家戦略の指針と全く整合性がとれないのではないでしょうか。

又、「一部の人は儲かるかもしれないが、多くの流域住民は大損する。」これも経済効果が試算されていますが、この開発は県民益としてまた、県民の幸福感にとって膨大なマイナスになるのではありませんか。

知事として、このダム建設やった場合20年後、50年後までの小国川流域の振興策をどのように考えていらっしゃるのですか。吉村知事におうかがいします。

吉村知事

最上小国川ダムが動植物や鮎などの河川環境に与える影響につきましては、平成15年度から継続的に調査をおこなっております。

平成21年1月には、外部の有識者の意見をうかがいながら、詳細に検討するため、魚類や環境などの各分野の専門家を網羅するようメンバーを選出するとともに、地元代表もふくめた、最上小国川流域環境保全協議会を設置いたしました。この協議会におきまして、流水型ダムが河川環境に与える影響について環境アセス調査項目と同じ項目で調査し、慎重な審議をしていただきました。その結果、平成22年10月に中間とりまとめをいただきまして、流水型ダムの場合、水温、水質等がダムのない場合とほぼ同様であるとかんがえられるところから、鮎などの生育や生態に対して影響は小さいとのご意見をいただいております。また、平成22年3月に設置しました、最上小国川流域の活性化を考える懇談会からは、幅広い視点にたって、専門的な観点からのご意見をいただきました。特に観光部会では、川の両岸に旅館が並んでいる景観と、川にふれあえることが、赤倉温泉の魅力である。また、赤倉温泉は、源泉が川床にあるため、河川改修にともない、温泉街に手をかけることは、温泉や観光の存続にかかわる。そしてまた、できるだけ早期に治水対策をお願いしたい。等のご意見をいた