農を変えたい!東北集会参加

26日と27日、岩手県盛岡市。岩手大学にて「農を変えたい!」東北集会があり参加。

今治市の有機農業、食教育についての講演。感動しながら聞き入る。有機農業に取り組む生産者や流通関係の皆さんと夜遅くまで交流す。実に有意義。明日午前中まで。

総合計画審議会

傍聴 社会基盤専門委員会

鶴岡らしいまちづくりとは。という事で議論が展開されていた。

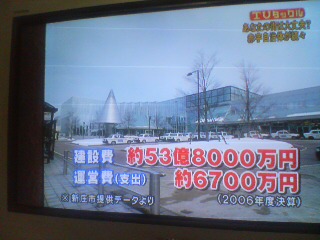

新庄も大変だ。ー公共事業を問う。ー

新庄市の財政破綻寸前状況の話がテレビタックルにでていた。実質公債費比率30%オーバーはかなりきつい。そのきっかけはやはり新幹線を受け入れる駅周辺の整備事業などだろう。この新幹線だって「これをやれば駅前がうるおう」「観光客がどっとくる」

「最上川観光の起爆剤」などなど、いろいろ持ち上げられていたのだけれど、実際は、新幹線で新庄にいる人の商圏が拡大し、地元商店街で買い物をせず山形・仙台へ。ということになり、観光客はどうかといえばそんなに増えた訳ではない。そして建設時にかけた起債の償還が重しになる。、、。などということになる。

こうした事は箱ものや道路、そしてダム事業など、大型公共事業にはつきものの話だ。真に市民の望むものなのか、ただ「箱もの」をつくりたいひとにぎりの人のための事業なのか。改めて突きつけなくてはいけない。

つくる前の幻想と、負担を強いられる現実がどれだけギャップがあるのか。そこのところをきちんと事前に説明していないといけない。道路についても、つくれば維持費がかかる。ダムだって、たとえば月山ダムなんかは年間維持費が8億円弱かかっている。そうしたことがなかなか表にでない。

県の発表だが、道路暫定税率廃止によって、318億円の税収が減るという。本当かなあ?分析が必要だと思う。

旧図書館の再活用ー解体していいのか?

朝日新聞山形版1月20日(日)より。

旧鶴岡図書館 どう再活用

藤沢周平も通ったといわれる旧鶴岡図書館。解体へ向けて準備作業も始まった=鶴岡公園で天井の飾り、半円形の入り口に大正モダンの薫りがする

1925年完成、大正モダンを今に伝える

●藤沢周平記念館建設でまもなく解体

鶴岡公園に建設される藤沢周平記念館のため、公園内にある旧鶴岡図書館の建物がまもなく解体される。目立たない木造建築だが、1925(大正14)年に完成した歴史ある建物。戦前、近くの旧制鶴岡中学(現・鶴岡南高)夜間部に学んだ藤沢周平も通ったといわれる。市教委は建物の部材などを保存、活用できないかどうか検討する。(清水弟)

「鶴岡市史」によると旧鶴岡図書館は木造平屋建てで、面積は32坪(約100平方メートル)。工費4745円で建設された。建設の前年に羽越線が全面開通し、鶴岡市制がスタートするなど政治、経済、文化の転機となった時期と重なる。図書館は、物産陳列所として建てられ、現在も郷土出身の人物資料が展示されている「大宝館」(1915年建設)の中にあったが、大宝館が手狭になったため、裏手に新築された。

旧鶴岡図書館は、大宝館と廊下でつながっていた。南側に男子閲覧室が約53平方メートルあり、女子閲覧室は北西側にわずか10平方メートルだけだった。

市文化財保護審議会委員で建築家の鎌田悌治さんによると、玄関ホールや男子閲覧室は赤松の板が張られた。軒先の瓦の文様も珍しく、大正モダンの薫りがある。

「半生の記」に藤沢周平は「一番うれしかったのは、鶴岡公園にある市の図書館に連れて行ってもらったことだ」と書いていて、時期的に旧鶴岡図書館のことらしい。

戦時中、物産を陳列できなくなった大宝館に図書館を移し、建物には東北の部隊が入った。戦後の51年から88年までは、大宝館が市立図書館となり、旧鶴岡図書館は書庫や公園管理事務所として利用された。

鶴岡には、1881年に造られた旧西田川郡役所、1896年に建てられた旧風間家住宅、1903年建築の鶴岡カトリック教会など国指定重要文化財の明治建築が多く残っているため、大正建築はあまり重視されてこなかった。

旧鶴岡図書館は設計者の名前もわからないが、窓ガラスは気泡入りで、変わったデザインの瓦や独特の柱材などが建設当時の様式を伝えている。市教委は25日、建設業者や鎌田さんも交えて現場で検討会を開く。保存すべき部材の選定など、解体作業の進め方を詰めることにしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

→この旧図書館については、以前も指摘した。

12月議会の討論の際もこの建物の移築や保存を提言している。大正14年建造。ハーフティンバー方式の屋根ぐみ。この記事によれば、藤沢周平さんも通われたゆかりの図書館ということである。

昨日もいろいろな人に「あげだ建物あの辺の景色さ、あうもんだがのぅ」とか、「あの大正の建物、なんとが残さいねもんだがのぅ」とかと言われた。それと「まだ、釣りバカ会館みでぇに、誰もわがんねぇ内に話し進めやがって、色々意見あるだろうにのぅ」という声をいろいろと頂いた。

おまけに審議会が「議事録もとってないから出せない」という状態であって、今まで途中でのパブリックコメントなどもとらなかった。こんなやり方で本当にいいのか。

確かにプロの視点というのは必要だとは思う。でも14万市民の税金を使ってやる公共事業だ。これがひとにぎりの人だけしか関われないでつくるというのはいかがなものか。まずは、この大正時代の歴史的建造物の解体。そしていろいろ理由づけされているけれど、なんとなくモダンな藤沢周平記念館。場所の事についても、いろいろ、ご意見を求めたい。

http://www.gassan.jp にキャンペーンページをつくりました。皆さんアクセスを。

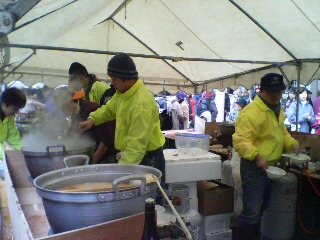

宝谷カブ入りの寒たら汁

タラとみその味とほろにがいカブが絶妙のマッチング。美味かった。お箸いりで失礼。

寒ダラ祭り名物が一つ増えた。このカブを一時は一人きりで種を守り育て続けてきた畑山さんも会場にいらして満面の笑顔だった。

タラを扱う魚職人と畑の職人の生き生きとした寒ダラ祭り。なんともいえない豊かさを感じたひとときだった。

他、無添加のかまぼこを扱う滝川さんや、無添加無着色筋子を「海の赤いルビー」と称して販売する本間さん。有機無農薬米の餅をふるまう小野寺さんら、力強いオーガニックな食文化を営む皆さんにお会いした。食の都・鶴岡。ここにもあり。

その後、6小新年会 森と水 「森林文化都市構想」野堀先生の話を聞きにいく。

宝谷カブ入りのタラ汁。

旧櫛引町 在来作物の宝谷カブのはいった寒タラ汁が初お目見えした。昔はよくこのカブ入りのタラ汁を食べたそうだ。それが銀座通りに復活。これはとても意味がある。

鶴岡・寒だら祭り。

恒例の寒ダラ祭り。雪が降って結構寒かってけれど、なかなかの大盛況。まずは魚河岸青年組合の正当派タラ汁を。美味い!

アートフォーラム陶芸研修。

いってやってみました。さて、どう仕上がるか。今日は午後7時から国際村 食の安全についての講演会があり出席予定です。雪結構ふってますね。積もりそうですが、みなさん

交通安全お気をつけて。