【能登半島地震支援】鶴岡の寒だら汁鍋で元気に!他PJ

【能登半島地震支援】2024.1.1〜 Timeline

●鶴岡市議会3月議会(2/27)に日本版FEMA(緊急対策庁)を求める意見書案提出! 又、3/1は草島が関連質問します。

【能登半島地震支援第2弾】2月20日出発、21日、輪島市重蔵神社で焼きそばと玉こんの炊き出し

鶴岡から5名が行き、焼きそば218食。肉と野菜を秋野さんが上手に調整。他、焼き肉も60食提供出来ました。

2月1日、能登半島地震から1ヶ月、8500人の避難者。関連死を防ぎましょう!

▽2/1、NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク メンバー4人で次を協議しました。「宝物探し隊」もニーズは高いとは思うが、リスクマネジメントに課題。やはり鶴岡の美味しい食文化 炊き出しか。次は庄内風芋煮かなー。2月中旬頃を予定。僕自身は議会日程がはいってくるのでとても厳しくなる。更に協議を進めていきます。

▽2/1 北茨木市の行政、観光ご担当者より、1月31日珠洲市の3箇所の避難所で12000食のあんこう鍋の炊き出しができました!とのご報告をいただきました。

1月12日の報道をご覧になってお問い合わせをいただき、現地情報などをお伝えしていました。良かったです。

【能登の珠洲市の被災者を、鶴岡名物、寒だら鍋で元気に!】プロジェクト!

主催:NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク

協力:一般社団法人 OPENJAPAN

1月5日午後5時より「鶴岡災害ボランティアネットワーク」の理事みんなで今般の能登沖地震の支援について、珠洲市の現地に1月5に入った千川原君と音声をつなぎ「現地の状況と鶴岡から何ができるか?」を協議。結果、「食文化創造都市の鶴岡らしい炊き出し」をやろう!ということに決定!

食材、機材を集め、1月11日午後1時出発! 高岡市に1泊 12日当日午前4時高岡市ホテル出発 珠洲市現地9時着 準備して正午。寒だら鍋の炊き出しをおこないました。

【能登の珠洲市の被災者を、鶴岡の寒だら鍋で元気に!】

1月15日、報告会をおこないました。「炊き出しは、当面能登のトップニーズ!

ZOOM映像より。

1月12日 鍋が珠洲市民の笑顔を作りました‼

ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました!

1月12日の道中、炊き出し準備、炊き出し模様など一連の全編記録映像です。早回し1時間強。今後の支援の参考になれば幸いです。

1月16日、TUYで報告会について報道されました。

1月12日「ひるおび」で全国中継されました。

1月11日、出発の際の模様が山形県内TV報道されました。

ありがとうございます。

1月10日さくらんぼテレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/d882a49c3137708de945f66ddf3a870d34b6af3e (NHK) https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20240111/6020019485.html (1月11日さくらんぼテレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/beac3bd90c4fb95b1d77b9389d311f8d718c9862 (1月11日テレビユー山形) https://news.yahoo.co.jp/articles/80611c1ccc922eb86f71a6385804f610badfed74 (山形テレビ) https://news.yahoo.co.jp/articles/4731974915934507c5e62130a436899afce4bb2b (山形放送) https://news.ntv.co.jp/n/ybc/category/society/yb51761867309f4035a8112a86581f2dfc

1月11日、出発しました!

1月10日、最終ミーティング

●【避難所の風景を変えましょう!テント、ベッドをならべるには】5年前、避難所避難生活学会の出版記念会での草島プレゼン

●神戸からはじまった、避難所支援。進化できてるか?

●企画

2024.1.11〜1.13 (ver.4 1.10 12:00更新)

●炊き出し予定場所が珠洲市緑丘中学校に決定しました。

●珠洲市避難者のほとんどは、未だ冷たいおにぎりしか食べていないとのこと。炊き出しは今、最大のニーズです。(OPENJAPAN木村1/10確認)

●白山のだだちゃ豆農家「よそべい」さんから自家製味噌(製品)をご提供頂きました!

ミッション

激震と津波で最も甚大な被害で、庄内の魚文化で関係がある珠洲市で、鶴岡ならではの鱈汁鍋炊き出しをおこない、被災者の笑顔をつくり、元気にする。

主催 NPO鶴岡災害ボランティアネットワーク 代表 村井勢一

協力団体 鶴岡社協ボランティアセンター

庄内浜文化伝道師 有志

庄内青果市場 元青果 丸果

山王通り商店街

與惣兵衛(よそべい)

NGOウェザーハート災害福祉事務所

一般社団法人 OPENJAPAN

NGOピースボート災害支援センター

●炊き出し・チームメンバー(1/8更新)

小川豊美(とよみ管理栄養士事務所代表 栄養師)

巖見孝明(車販売 他 巌 経営者)

粕谷政雄(鶴岡災害ボランティアネットワーク理事)

佐藤薫 (鶴岡災害ボランティアネットワーク理事)

草島進一(鶴岡災害ボランティアネットワーク理事)鶴岡市議

●日程 炊き出し場所:珠洲市緑が丘中学校 に決定!

1月9日(火) 青果市場 野菜受け取り 9時

17時〜

とよみ管理栄養士事務所 オープンハウス奏に搬入。カット全て終了

山形県鶴岡市藤沢字石渡15-13

1月10日(水)

午前9時まで、野菜とよみに取りに行く。他野菜は11日まで遠藤さん冷蔵庫

午後 13時〜 機材、材料積み込み ●ガス●山王●買い出し

午後5時 全体ミーティング @ニコフル2F 鶴岡社協ボランティアセンター

ZOOMも設定

1月11日(木) ●午前中 ●野菜ピックアップ ●鱈 加工 ●一部買いだし

12時30分市役所玄関前集合 最終点検 調整 出発式

午後1時 市役所発

夜7時ぐらい 富山県高岡市 ホテル着 アパホテル高岡 丸の内(5名)

1月12日(金) 早朝4時から、石川県珠洲市に向かう。能登町で OPENJAPAN木村とーる氏、鈴木たくみ氏らと合流。

午前9時珠洲市緑丘中学校到着

昼食にあわせて、珠洲市の避難所(珠洲市緑丘中学校) で500食の炊き出しをおこなう。

(避難所の調整は、5日現地入りの千川原、ピースボート大塩)

●午後3時 珠洲市役所の避難所(80名)に100食を提供 3Fキッズスペースにダンボールベッドを設置。

●午後5時半 珠洲市社協スタッフ に50食を提供。社協の女性用にダンボールベッドを設置

終了次第 富山県高岡市へ。 ホテル着 スマイルホテル高岡 駅前(5名)

1月13日(土) 富山県高岡市 ホテル→ 鶴岡に帰路

プロジェクトへのご支援、ご協力をよろしくお願いします。

口座は以下

ゆうちょ銀行

858 普通 988572

ツルオカサイガイボランティアネットワーク

サイトウリュウキチ

荘内銀行 本店営業部

普通 1057821

鶴岡災害ボランティアネットワーク

理事 斎藤留吉

鶴岡災害ボランティアネットワーク 代表 村井勢一

理事 草島進一

2024.1.17 阪神淡路大震災から29年に思う。

1.17 2024 あれから29年。

1995.1.23、神戸市 御影公会堂。野菜を持っていって、加わった炊き出しの現場、山田バウさんと、木村とーる氏に出会った。

炊き出しの器をもった目の前のお年寄りがポロポロ涙を浮かべて喜んで下さった。3日のつもりで、当時、らでぃっしゅぼーやなどを運営していた日本リサイクル運動市民の会 環ネットワーク(高見裕一代表)の社員で派遣されていた僕の中で、何かがハジけた。バウさんは、Faxと電話でフロンの回収のキャンペーンで全国行脚した時の日本中の知り合いに働きかけ、食材やテントなどが、石屋川公園に届きはじめていた。僕は3日後、「僕、ここに残ります」と一緒にきた会社のメンバーに告げ、その晩は、御影公会堂の客席で寝袋で寝た。次の日からはモンベルのムーンライトを3張りたてて、寝泊まりし、神戸元気村と名乗りはじめた。

「バウさんて、何のこと?」とバウさんに尋ねたら、「わし、カヌーやるんやわ、」と一言。僕は当時、長良川河口堰反対運動の仲間たちと一緒に毎週末にフォールディングカヤックで川旅することを楽しんでいた。1994年の9月には夏休みに1週間の釧路川単独川旅を行っていた。バウさんは日本でカヌーの文化をひろめた先駆けだった。長瀞のある寄居で「Empty bottle」というカヌー塾を主催していた。

で、「んじゃ僕、スターンてことにしようかな」とバウさんに告げた。それから全てがはじまった。

被災者の方々と一緒につくる、元気鍋は、料理隊長木村とーるが中心となり、山形の大鍋を元気村のフロントにでんと構え、1日7000食の提供を続けた。松山ユースホステルへの脱出作戦、更地になる前に大事なモノを掘り起こす宝物探し隊。元気村ライブ。他、一か月の間に30以上のプロジェクトを立ち上げた。バウさんの発想をカタチにする0→1の日々だった。拠点の石屋川公園は、最大200名がテントに宿泊するボランティア村となっていた。朝日新聞の外岡秀俊さんが時々いらして、AERAで「ボランティア元年」と大特集を組んで下さった。

私は会社を辞め、「神戸元気村」の副代表になった。

その後、松山文紀氏 木名瀬 がってん氏、吉村誠司氏、らが加わり、仮設住宅の孤独死防止のためのベルボックス。お米で被災地と全国を結び続ける3Rice神戸、などを展開。

畳6畳で2号線に向けてはじめた元気村ライブには、岡野弘幹、妹尾隆一郎、天野SHO さん他連日登場、時にはフレディマクレガーが来たり。2月22日には小学校で大規模ライブ。その後、ワールド記念ホールで高校生6000人招待し、ハービーハンコックらによるRainbowLotus コンサートを開催。(関連https://jazztokyo.org/column/inaoka/post-62348/)

1997年バウさんが最初に現地入りした福井三国の日本海重油災害では初の社協とNGO連携の災害ボランティアセンターの立ち上げと私はインターネット「Save the coast!」での発信に力をいれ福井県三国と石川県加賀市現地の現場とインターネット発信基地で4ヶ月活動した。竹村純二氏と出会った。

バウさんは、被災地支援の他に地雷撤去など平和運動にも力をいれ、OPENJAPAN というMLで発信しはじめた。

中越地震では、そのMLで全国によびかけ、プライバシー確保のため、700張りのテントを集め提供するプロジェクトを行ない、私は中越元気村を運営した。東日本大震災では3/19に石巻でNPO社協連携会議を立ち上げ、石巻に支援ベース基地を設けて活動。肥田ひーさー氏、鈴木たくみ氏、鈴木よしこ氏が加わる。その後、吉澤武彦氏がカーシェアリングに力をいれ、カーシェアリング協会を立ち上げる。

その後、今のOPENJAPAN として地震や水害での活動に至っている。

現在、能登半島地震直後から現地いりした吉村誠司氏(ヒューマンシールド神戸)、木村トール氏、木瀬がってん氏、肥田ひーさー氏、鈴木たくみ氏、鈴木よしこ氏がOPEN JAPAN 緊急支援プロジェクトとして現地で活動。吉澤武彦氏が15日から車の無償貸し出しを和倉温泉を拠点にはじめた。松山文紀氏は震災をつなぐネットワークで活躍中だ。

神戸から29年。今の行動が問われる。みんなも、僕も。

【緊急支援】避難所の風景を変えよう!P@西日本豪雨水害7/10〜

7月14日、段ボールベッドとパーテーションが並びました!

7月10日、岡山県倉敷市 真備町にはいりました。 市役所に行き、市長にお会いし、一台のキャンプ用コットを手渡しました。 財務課のKさんに打診しC社のコットを倉敷市に送ることを決め発注。 その場でJVOAD、レスキューストックヤード、ピースボートの女性スタッフに再会。 その後、木村とーると合流。最大の避難所である岡田小学校へ。 小学校にAさん家族と1時間ぐらい話し込み、そこから5分の薗小の状況も観て倉敷市内ファミレスへ。 駐車場で車中泊。

7月11日 岡山県倉敷市 真備町 早朝から水害現場視察、撮影調査。 その後、昨晩お会いしたAさんにサラダをもって話し込む。途中安倍総理がその場を訪れました。 段ボールベッドを如何に並べれるか。考えながら現場入りしたのですが、期せずしてそのAさんが「海外ではベッドが並ぶというじゃない」と安倍総理に言及。それに対して市長と総理がどんな説明をされたのか。は動画をご覧下さい。

7月12日 国会ロビー

7月13日 午前9時40分大阪空港で榛澤先生、水谷さんと合流し、真備町、避難所へ。

13日の説明を受けて14日、被災住民の皆様が段ボールベッドをつくり並べて頂いたのが冒頭の写真です。倉敷市 真備小学校は今般の避難所の中で最善策がとられたモデルです。

当面これをゴールイメージで他地域の避難所の風景が変わる事を心から願います。

私は17日には榛澤先生とともに広島に入り、コーディネートさせて頂きます。

庄内の防災ー庄内平野東縁断層帯は発生確率Sクラス。

8月21日、道田町町内会で防災の講演をおこなわせていただきました。この4月24,25日に現地で活動した熊本地震現場の様子を伝えつつ、地域の皆様の防災意識に働き掛けられるようにするには。と結構諸々考えました。

そしていきついたのは、最近になって(8月19日!)リスクの表し方が変わった地震確率が高い場所にある庄内平野東縁断層帯の話。そして昭和39年の新潟地震。更に今年阪神淡路大震災から21年に5000名もの犠牲者の詳細データを分析した結果から導き出した災害実態からの防災対策。熊本地震の現場の倒壊家屋と避難所。テント支援、重機ボランティアなどボランティアの実際の現状。こうしたものを軸に組み立てお話させていただきました。

当日のレジュメは以下です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

防災講演会 2016.8.21

道田町町内会 資料 草島進一

1)熊本地震の現場より。

・4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震央、震源の深さ11km、M6.5の地震発生 熊本県益城町で震度7(日奈区断層帯)

• 4月16日1時25分(28時間後)には、震源の深さ12km、M7.3の地震が発生、熊本県西原村 益城町で震度7(布田川断層帯)

●88名死亡(直接死50名)避難者183,883人 4ヶ月後 1752人

●全壊家屋8,125棟、半壊 28,424棟、一部破損 約13万棟

震度7 2回の益城町 2度目の地震で家倒壊、死亡家族も

2)鶴岡は安全か? 30年確率6% Sランクの庄内平野東縁断層帯。

鶴岡 田川地区 被害想定

建物全壊 8,546人 半壊 1,7083人

死者 446人 負傷者 4,795人

避難者 16,716人

3)思い出してみましょう 52年前 新潟地震 M7.5 震度5の被害

4)阪神淡路大震災から21年からの教訓

(5036名の死体検案書から見えてきたこと NHKスペシャル)

●家屋倒壊 圧死(即死)は7% 窒息死を防ぐ 住宅の耐震化

家屋倒壊、家具転倒による 窒息死を避けるために。

→耐震診断。家具転倒防止 要援護者の家屋倒壊からの近隣の救援を。

●通電火災 対策 感震ブレーカーの普及を

5) 共助 公助 避難所対策 災害ボランティアの実際。 今後の課題

エコノミークラス症候群 2004年中越大震災で7名 熊本地震で1名死亡。

震災関連死を防ぐ。 → テントプロジェクト 貴重品掘り起こし 福祉避難所

要援護者(高齢、一人暮らし、障がい者支援)マップ作り、共有など

▽9月25日 道田町 防災訓練 午後1時〜 ぜひご参加を

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今般、庄内平野東縁断層帯と新潟地震について、改めて調べて気づかされることがたくさんありました。

まず52年前の新潟地震について、私は生まれる直前で体験をしていません。しかしながら道田町の公民館にその日集まった多くの諸先輩方が小学生だったり中学生だったりしており、色々と当時のお話をいただいたのでした。

新潟地震については、当時京田幼稚園で犠牲になったの3名の幼児の慰霊祭には何度か参加させていただいておりましたが、図書館で荘内日報社や山形新聞のの当時の記事や動画を改めて咀嚼しました。庄内地方で9名が亡くなっています。それと以前私の県政報告会でご講演をいただいた高専の澤先生から、「実は新潟地震の際、酒田の方が震度が大きかった」という事を伺っていました。震源は粟島沖。

更に昨日、鶴岡市マリカ東館でおこなわれた「どうする!庄内!最近の災害から防災を考える」市民サロン『活断層が起こした熊本地震 -活断層:庄内平野東縁断層帯は 大丈夫なのか?-』 に参加し、改めてこの地震、酒田市で震度6、そして断層型地震であったことを澤先生の講演から伺いました。

今後の庄内平野東縁断層帯の地震を考える際、新潟地震の記憶をたどることが大変有意義だということを再確認しました。

澤先生 からは、庄内平野東縁断層帯の 30 年地震発生 確率は、0~6%で地震発生確率が高いグルー プに属し、主要活断層 97 のうちワースト 16 位。一方、2016 年熊本地震の震源であ る布田川断層帯の 30 年地震発生確率は、0 ~0.9%でワースト 60 位と庄内の活断層より も低い値ですが地震がおきたの情報が事前のちらしでも発信されておられました。

今般、地震確率の表記がこの8月19日に変わったことも踏まえて、地震への危機管理を強めていくことが大切です。庄内平野東縁断層帯はクラスSに属し。特に庄内南部が30年確率6%と高いのです。

断層帯の資料を詳しく見ていくと北部はほぼ0%、南部は6%とあります。このことを改めて伺うことも昨日できました。要はこの断層帯にたまったひずみが北部は明治27年 1894年の庄内地震の際にリリースされたという推測に基づくのではないか。とのことでした。先生はしかしながら、学会内でこの論点に反論もあることを伝え「だからといって北部で安心出来る問題でもない」とのことでした。

地震災害の備えとしては、外傷性窒息、圧死を来す家屋倒壊を防ぐ家屋の耐震。家具の固定。それから阪神大震災21年目にして明らかになってきた通電火災の対策。 このことを町内でも強く訴えかけさせて頂きました。

他、福祉避難所をはじめ避難暮らしの改善も急務と思います。中越地震の際から実際におこなってきたテントプロジェクや、現地で最も活躍している重機ボランティアについても若干ですがお話させていただきました。避難所の風景はこの21年間どこまで改善されているのかもいつも突きつけられる課題。私達は阪神淡路の体験を下に、プライバシー対策やエコノミークラス症候群対策として、テントを使って頂く試みに中越地震の際から取り組んできました。先般これはBe-pal8月号に掲載頂きました。また、この9月9日におこなわれる「避難所ー避難生活学会」で発表させていただくこととなりました。

地域の防災。最新の知見や経験知を下にしっかりとすすめていきたいものです。

私としては、今後、新潟地震の皆様の体験を集めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

熊本地震救援活動報告 益城町 4月24日4月25日

5月24日から25日まで 一般社団法人OPENJAPANの一員として熊本県益城町に滞在し車中泊避難者にテントを提供して移り住んでいただくテントプロジェクトのコーディネートをおこないました。24日現地調査、支援Pミーティング、深夜早朝避難所、車中泊状況の調査。荷受け。25日調査とテント設置、手渡し というスケジュールでした。

25日早朝、OPENJAPAN 吉村氏らが発災直後から取り組んでいる 倒壊家屋からの車救出、思い出の貴重品救出作戦を展開する益城町文化会館周辺の現場を案内していただきました。震源に近く最も倒壊家屋の多い現場です。

一度目の地震では助かったが、二度目の地震で家屋が倒壊して亡くなられたご家族の家もありました。

現在、現地で最も高いニーズは、倒壊家屋の中から車や通帳、印鑑、補聴器、アルバム、位牌、金庫など、ご家族にとって思いでの詰まった物や貴重な物を取り出す作業です。こうした物を取り出すことさえできれば、避難者は被災地を離れることができます。阪神淡路大震災の「神戸元気村」でも2月半ばぐらいから1ヶ月ほどこうした作業を実際におこなっていました。しかしながら、この作業はその危険性からその後災害時の度に立ち上がる社会福祉協議会を中心とする災害ボランティアセンターの枠から外れる作業でもありました。中越地震などでも課題となり、日本財団黒沢さんと吉村氏らが立ち上げた、ユンボ、ユニック、チェンソーなど重機を動かせる技術系のボランティアチームのネットワークDRT-JAPANが今回も当初から車の救出をはじめ、大活躍しています。

神戸元気村を副代表として共に動かし、OPENJAPANの理事である吉村誠司君はこの活動の中核として活動しています。現在、益城町の災害ボランティアセンターとも連携がとれはじめ、現場の監督と危険な作業をDRTがおこない、一般ボランティアがその指示を受け、安全を確保しながら作業がおこなわれていました。

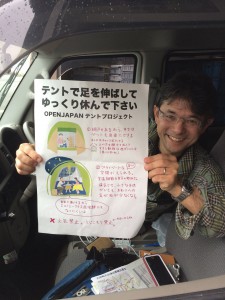

さて、私達のテントプロジェクトは、避難所のプライバシーの無い暮らしからの開放と車中泊の対策として、アウトドアメーカー(コールマン社)に100張りのテント提供を呼びかけ、現地での手渡しをおこなったものです。このテントのプロジェクトは2004年の中越地震の際にはじめておこなったものです。中越地震では1週間で2名の方がエコノミークラス症候群で亡くなり、結局7名の方の死亡が確認されています。当時私達は600張りのテントを集め、小千谷高校のグランドに50張りほど建て、そしてどんどん配っていきました。それ以降、新潟のスノーピーク社、コールマン社などと連携して、中越沖地震、などでテントのプロジェクトをおこなってきました。

24日の夜に避難所やコンビニの駐車場で車中泊をされている方々の様子を拝見しました。また早朝に益城町総合体育館の様子を見に行きました。体育館の中はびっしりと廊下まで人であふれかえっていました。薄い発砲スチロールは配布されていたようですが、その発砲スチロール板に毛布というのが基本でそれにくるまってお休みになられておられました。お年寄りも、また、赤ちゃんを抱いた若いご夫婦も全くプライバシーのないところで雑魚寝状態でした。

プライバシー対策としての仕切りやテントなど早急な対策の必要性を改めて強く感じました。

今般は、貴重品の掘り出し作業で出会った車中泊の方からテントに移っていただきました。

倒壊家屋のそばでずっと車中泊されておられたご夫婦。犬が家におり、地震後興奮して鳴きやまないのでどうしても避難所にはいけない。かろうじて助かった軽ワゴンに貴重な荷物を入れ、それにお二人で寝泊まりされていました。

テントを建てて、

この笑顔! 今日から足を伸ばして寝れますーと満面の笑顔でした。

赤ちゃんと幼児と3人で家の近くの駐車場で車中泊されていたお母さん(なんと東根市出身)

また、地震後家が倒壊し、友人から借りた軽ワゴンで娘さんと一緒に車中泊されておられた88歳のおばあさん。

文化会館の脇にたてたテントに荷物と一緒に移っていただき、ゆっくり休んでいただきました。「今日から足を伸ばして眠れます ありがたいです」とお言葉をいただきました。また、益城町杉堂で有機農業を営んでいる西田さんは今般被災され、車中泊中とのことを、知り会いから連絡をいただき、テントをとりに来ていただきました。

テントは、私が滞在している間、車中泊で緊急要請があった西原村の方々に20張り。南阿蘇の方で本田技研の体育館に一時的に避難されている方々に30張り、熊本市内で車中泊されている方に10張り届けることができました。

テントについては、今般登山家の野口健さんが24日、500張りほど益城町の総合運動場に建てたことが大きく報道されていました。それもよしです。私達はできるだけ避難所とは他の場所に車中泊されている一人一人に手渡していこうと決めてテントを提供しています。

中越大震災から一緒に活動したスノーピーク社はこれまで800張り以上のテントを提供。コールマン社は600張り、モンベルも相当数無償貸与。これまで、すべてメーカーが無償寄付の形で配布されています。

私はこの間、国会議員の方々に「そろそろテントを政府調達の救援物資に」と呼びかけています。

現地状況からテントプロジェクトの模様の記録映像

中越元気村でのテントプロジェクト映像

https://www.youtube.com/watch?v=8_mnHxk_6H0

滞在期間中、NPO同士や内閣府、社協との情報交換の場である支援P(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 )のミーティングに参加、情報交換をおこないました。これも東日本大震災の石巻で生まれた文化といえるかもしれません。(当時2011.3.2021、当初の司会役を務めていました)専門性の高いNGO、NPOの腕のみせどころでもあります。また益城町災害ボランティアセンターの本部長とも意見交換、受け入れの状況を確認しました。当面被災知での最も高いニーズは冒頭に掲げた倒壊家屋からの「貴重品の掘り出し」作業となると思います。安全な作業を通じていい連携がおこなわれるといいと思います。

地元のJCの皆さん

地元のJCの皆さん

OPENJAPANチームの代表、タケさんとトムさん

OPENJAPANチームの代表、タケさんとトムさん

西宮の石井さんとも再会 益城町災害ボランティアセンターにプレハブ設置の手配を進めていました。

熊本地震支援。加藤清正公とのご縁のある熊本。私にとっては地下水の保全対策で幾度となく訪れている熊本へ。鶴岡から何ができるか。しっかりと考えみんなで行動していきたいものです。

OPENJAPANでは、被災者に車を無償提供するカーレンタル、カーシェアリング事業も展開中。熊本地震で最善策を展開していきます。www.openjapan.net HPもご覧下さい。

また、私は昨年11月に防災士の資格を得ました。阪神大震災、中越水害、中越大震災、東日本大震災や今般の現場経験とネットワークを鶴岡の地域防災の向上に役立てたいと考えています。

熊本地震 支援 OPENJAPANの先遣隊の調査がはじまりました。

4月14日夜の震度7、4月16日 1時25分AMのマグニチュード7.3(暫定値)、最大震度6強の熊本地震。

犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに現在19万人もの避難者の皆様にお見舞いを申しあげます。私自身14日の地震後、諸々思案しておりました。熊本には幾度か地下水政策の取り組みや球磨川の取材で訪れており、いち早くすっ飛んでいきたいとも思いつつ、現在勤める福祉施設の関係もあり調整中です。

平成28年熊本地震 支援 openjapanの先遣隊による調査はじまりました。

阪神淡路大震災当時「神戸元気村」で一緒に活動し、その後、新潟水害、中越地震、中越沖地震、東日本大震災、ネパール支援など、数々の現場で救援活動に携わった吉村誠司君が4月16日に現地にはいりました。現在現地調査中です。

私もopenjapan理事の一人として、後方支援として現地の先遣隊の動きを伝えるとともに、より効果的な支援策を皆でつくりあげていきたいと考えております。

OPENJAPANは、神戸元気村や東日本大震災で被災地支援にあたった有志によって立ち上げた一般社団法人です。

東日本大震災以降、NGOと行政のプラットホーム会議の立ち上げや、ボランティアの滞在拠点、支援ベース絆をつくり、継続的支援の活動をおこなってきました。宮城県石巻に拠点をもち、現在東日本大震災支援でコミュニティ・カーシェアリング事業、IBUKI古民家再生事業などをおこなっています。今般熊本に向けての支援活動をはじめました。

オープンジャパンの緊急支援活動は、

心ある皆様の支援のおかげで活動させていただいております。

被災地への継続的な支援の活動を行う為に、

緊急支援のサポート、ご協力をよろしくお願いします。

郵便振替口座 02250-5-126661口座名 一般社団法人 OPEN JAPAN

●他の金融機関から 店名 二二九(ニニキユウ)店 当座 0126661

1.17 神戸 から19年

1.17が今年もやってきた。1995年。1.17 当時29歳の僕が直面した神戸の風景。テレビで見たとき、「嘘だ!これはどこか別の国の話だ」と思った。そして20日に西宮、22日に神戸、新神戸駅から御影公会堂まで四時間ほど歩きながら見た、町と人の風景は今でも焼き付いたままだ。

1.17が今年もやってきた。1995年。1.17 当時29歳の僕が直面した神戸の風景。テレビで見たとき、「嘘だ!これはどこか別の国の話だ」と思った。そして20日に西宮、22日に神戸、新神戸駅から御影公会堂まで四時間ほど歩きながら見た、町と人の風景は今でも焼き付いたままだ。そして動いて、僕自身が現場の空気と避難者や共に行動する人との出会いで僕自身が変化した。日々、150日ものテント暮らしの中で、太い今が流れていた。次々とプロジェクトをつくり、避難者の笑顔が生まれるまで没頭した。3ライス神戸に、ベルボックス、復興支援ライブ、諸々、諸々、あっという間の三年間だった。六〇〇〇人を超える犠牲者の現場に立って、産み出した「ボランティア元年」という文化。改めて当時アエラの編集部にいらした外岡さんに感謝申し上げたい。

何かにとりつかれたように、みんな一生懸命だった。何のマニュアルもないところでゼロから1をつくりあげてきた。これが欲しいな なんて思っていると、その関連の人が偶然現れたり、奇跡の連続だったようにも思える。二週間ぐらい、ほとんど寝ることも忘れ覚醒状態で打ち込んでいた日々。

僕はその日々から新しい命を頂いた気がしている。そして今もなお、「神戸が活かせているか{がこの日が来る度に問われる。2014年1.17 あれから19年だ。絶望が町を覆っていたあの日々に光を確実にもたらしたあの活動は、今、生きているか。進化を遂げているか。NPO、NGOの文化、市民社会の文化は発展しているのだろうか。そして今、僕は神戸を活かせているのか。改めて問われる。

信念をもって、ひたすらに持続可能な社会づくりに邁進するのみだ。

1.17に思う。

1.17、「神戸」から18年目。6434名の犠牲、そしてあの時からの教訓を活かせているか。改めて問われる日です。神戸は私の人生を変えました。3日間のつもりで救援に行った神戸。1月20日西宮。1月23日神戸。当時、3人で新神戸から4時間かけて御影公会堂まで歩いた、その惨状は目に焼き付いています。御影公会堂で、出会ったバウさん。そしてやりはじめた「神戸元気鍋」づくり。必死に鍋を作ってお椀を差し出すと、涙を流して喜んでくれたお年寄り達。で、3日後、「私は残ります」「はあ?」ということになり、結局当時働いていたらでぃっしゅぼーやを辞め、「神戸元気村」は私の仕事になったのでした。副代表としての3年間。バウさんと共に、被災地でゼロから1をつくる。これを真っ正面に据えて、ほとんど寝ることもパンツを替えることも忘れて動き続けた3週間。「太い今」という瞬間。多くの方々と交わした握手。そんなものが私自身を変えていったのだと改めて思います。

とにかく今を完全燃焼させる。そこには過去も未来もありませんでした。とにかく「今」の連続だったのです。「草島進一」はそのとき、「会社員」から「市民活動家」に脱皮したのでした。

神戸元気村は、阪神淡路大震災後のボランティアの拠点としては最大規模。1番多い時には150名ものテント村を拠点に、被災者のニーズを踏まえ、時にニーズを先取りし、(時にはエラーもしたけどクリーンヒット連発も)2週間で得約30種類ぐるいのプロジェクトを同時におこなっていました。

神戸の人と一緒に生きよう。と、テント生活150日、その後、公園でのコンテナハウス暮らし1年半。ようやくアパート暮らしと思いきや、重油災害発生につき福井での国民宿舎生活4ヶ月、、、などという日々を送りながら、確実に新たしい文化をバウさん、まっちゃん、吉村夫妻、とーる氏、らと作り上げて行っていた。そのCC(カルチャークリエイティブ)といえばかっこいいか。そんな日々をちょっと思い出しました。

バウさんは「これをやる。と思い切ればやれるもの」という信念の持ち主でした。人生は自ら開く。それを実践していらっしゃり、本当に多くの事を学ばせて頂きました。

思えば、「草島進一」が社会に目を見開かされたのはこの18年前の1.17でありました。一つの笑顔をつくるために、お金の枠から完全に外れて、動き回っていました。

全く自信なき、不良会社員だった私は、世にも珍しいボランティア団体の副代表という職業を生きることになったのでした。そこから、不思議な、そして運命的な出会いと絆がたくさん生まれました。今、その多くの方々に支えられ、今の僕があります。政治への志のベースの大きな一つはこの「神戸」にあります。

名取一中学校、第二弾 現地での炊きだし隊から朗報。

被災した現地、名取市 第一中学校、の炊きだし隊、隊長 松浦くんから朗報。

鷹巣・ 松浦君の炊きだし、イスキアの揚げパン、大成功で、また、とても大好評だったとのこと。

炊きだしを食べてくださった方々から、たくさんの寄せ書きを書いてもらったとのこと。

今しがた名取市でも電気と携帯が通じるようになったとのこと。

名取市現地では、災害ボランティア救援活動が本格化。これからが勝負です。

山形県内へ災害避難の情報

山形県内、全市町村に避難所が設置される模様。

山形市等内陸部では、既にホテル・旅館関係が全てしばらく満室とのこと。

米沢市内 福島県からの受け入れがはじまっている

被爆された方を優先的に受け入れしている。とのこと。

これからますます、宮城から、山形の避難所 へどんどんはいってくるのではないかと思われる。

最新!現地名取市の災害ボランティア情報。

現地の同士、黒沢さんからのメールを転載。

12日に現地で合流し情報交換を続けています。

http://blog.canpan.info/coco/

昨日はドリームゲートにて発電機で携帯電話の充電サービスを開始。好評。

県外ボランティアの受け入れ拠点を名取市から許可を頂き、益田小学校に隣接する児童館を確保。市役所及び社協とも近く最高の拠点の確保ができました。

市長の判断、即決に感謝(涙)

神戸と京都のボランティア仲間が昼夜走り続けてくれ、物資を満載し、未明に被災地に入ってます。4トントラックは多賀城に。1BOXは名取のドリームゲートへ。本当にありがたい。

無線機も入り被災地の連絡も容易になる。携帯事情がわるいので本当に助かる。

昨日の行方不明者の捜索は、また大規模な津波警報が出されたため出来ず。

四国高知の四万十塾及び宮城くりこま高原自然学校からカヌーとラフト。待機中。

モンベルが衣料品の提供のため仙台モンベルに物資を集積開始。

昨日はやや凹み加減だったが日本財団の仲間、全国の災害ボランティア仲間たちの「絆」に感謝(涙)

勇気と力がみなぎってきた。なにくそ〜でまた動きます。

東京と仙台の露天商のみなさんが炊き出しと灯油と軽油をドラム缶10本以上到着。義理と人情に熱い人達、感謝、感謝。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とのこと。NGO、ボランティア関係者の拠点がようやくできそうだ。

中にはいっていただくと、

中にはいっていただくと、