河村市長誕生ー名古屋

名古屋市長選挙 河村たかし さんが勝利。 河村さんとは、神戸にいたとき、NPO法案をめぐって、色々意見交換をさせていただいたところからのつきあい。そして、長良川の現場で、また、公共事業問題の現場で、顔をあわせる事も多かった。HPをみると、河村さんが、どうも自転車旗立てスタイルの選挙の元祖のよう。とにかく、政治をもっと身近にしたいという思い、今の政治を変えたいという思いは一緒だ。名古屋が変わる。注目していきたい。

朝、八文字屋前。その後某社を訪れ、その後山形へ。戻りは深夜。

本日、ピーチクリーンアップ 中止します。

本日のビーチクリーンアップ、雨のため中止、延期とします。

よろしくお願いします。

金山がっこそばでエコツアー

リボーン主催のエコツアー。金山町をめぐるツアーに足温ネット関係者やレーナさんが参加されているということで行く。なんと「がっこそば」での交流会。地域おこしや新エネ開発に取り組んでいる皆さんに会えた。

金山のこの「がっこそば」。おいしい食事を作ってくれる地域のお母さんが、いかに生き生きしていることか。

廃校活用のすぐれたモデルだ。

朝日村 田麦俣の廃校の守り人。

ひとつの意志が世の中を変える。今日、NHKつるおかギャラリーでおこなわれていた、「予定のない黒板2009」写真展。毎日行われているという午後2時からのトークに行く。田麦俣分校に惚れ込んで、写真をとりはじめ、月に一度、掃除に通っている南さん。「はじめにこの黒板を観たときになんだか涙がぽろぽろ流れてきた」と語ってくださった。写真は、子供の目線で撮られていて、使い込んだ木目の校舎に、そこを思いを込めて造った人たち、そこで毎日学んだ子供たち、それを囲む地域の人たち、その校舎をめぐるコミュニティの力を感じる。結構見入ってしまう。「訪れた市民の方々からいろんな声をもらって、今も毎日きづきの連続なんですよ。」と南さんは言う。

「廃校になっている分校は地域の宝物」南さんのその一つの思いは確実に共感が広がっている。

そのことをしっかと受け止めさせていただいた。廃校の保全と有効活用。そして周辺の中山間地の棚田の保全。

ここならではの文化資源として、僕もしっかと考えていきたい。

南さんの写真展は、鶴岡市上畑町のNHKつるおかギャラリーで26日まで。入場無料。毎日午後2時から南さんの写真トークがある。

鶴岡・エコ自治体 環境文化都市 宣言!

今日はアースデイ。1970年4月22日にはじまった、地球環境を考え、行動を興す日 。

私は、これまで、アースデイ東京を開催している友人たち、また世界中で「動けば変わる」を実践している市民活動家の皆さんと、行動をともにしてきました。代々木公園で日に10万人以上の方々が訪れておこなわれる様々なアクションに、昨年までは結構頻繁にでかけ、情報を共有したり、実際にダム問題などの環境問題を訴えたり、新エネルギーについて学んだり。動き出せば、多くの仲間がいるということを実感してきました。

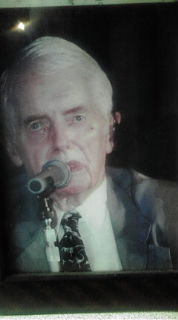

地球環境問題については、世界初のダムファイターでもあり、全米のナショナルパーク創設、ユネスコ世界遺産の先駆けとなる活動をした、そして「Think globaly,Act locally」という言葉を生み出したデビッドブラウアー氏との出会いが私の根っこの部分にあります。

長良川で、また、米国インターンの際お会いしたバークレイで、そして、日本でブループラネット賞受賞の来日の際に並行的に私たちが主催した98年「地球のヒーロートーク」の際と、数日間行動をともにする間に、地球を愛し、行動するブラウアー氏の「一人でもおかしなことはおかしい」と行動を興し、音楽やアート、メディアなど、多様なアクションを展開して社会を動かす。そうした姿勢に多くを学ばせていただきました。当時86歳だったデビッドブラウアー氏。歯切れよく、地球環境の問題の真実をズバリと言ってのけ、今後の私たちは何をしなければならないか、地球環境問題を解決するCPR(conservation、preservation restore)を説き、「地球の声に耳を傾けよう。」「地球がなくなったらどんな経済も成立しない」と訴えかけていらっしゃいました。

昨年、たまたまブループラネット賞受賞の際の彼の講演録を改めて読んだとき、実はナチュラルステップの紹介をしていたことを知って、私は、改めてそのつながりの奇跡を感じているのですが、問題意識をもってなんとかしたいと動き出せば、世界中の人とつながる。そして、問題解決のための処方箋に出会えるということだと思います。こうしたつながりは、私にとって貴重な財産であります。

鶴岡市内でも、10年前から帰郷してまもなく、水問題や海岸ゴミの問題に着手し、このアースデイについても、街頭で訴えたり、またクリーンアップイベントをはじめ、アースデイにちなんだ活動やイベントをおこなってまいりました。Think globally, Act locally を唱えながら。

本日、2009年のこのアースデイ

改めて、私は、この鶴岡という市を、世界に冠たる、持続可能な、「エコ自治体」、環境文化都市 にする。

「エコ自治体 宣言!」をおこない、今後、政治活動、市民活動、あらゆる手段において、それを実現するための行動を興していくことを宣言します。

スウェーデンのエコ・コミューンに登録された、エコ自治体、「持続可能な社会」とは以下の定義があります。

1)自然界に地殻から掘り出した物質の量が増え続けない。

2)自然界に人間が創りだした物質の量が増え続けない。

3)自然が物理的な方法で劣化しない。(生物多様性の尊重)

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしてはならない。(恊働、民主主義)

*ナチュラルステップ のフレームワークより

実際にスウェーデンでは289自治体のうち72自治体がこのコンセプトを軸に政策が組まれています。そして、2010年の冬期オリンピックがおこなわれる会場の一つ、ウィスラー市でも、明確にこのフレームワークを指針としたサスティナブルな開発がおこなわれています。

私は、このフレームワークをもとに、「世界一のエコ自治体」を目指し、この地域文化、自然との共生思想の源泉といえる出羽三山や月山と呼応する文化を背骨に、この鶴岡市内、生命生態圏の中の赤川流域の水資源をはじめ、森林、農林水産資源の可能性を探り、自然エネルギーや資源循環を考え、今後の公共事業の方向性を考慮し、人と自然、人と人との絆を深め、人材を活かし、経済を活性化する最善策を探っていきます。

鶴岡を世界に冠たる、エコ自治体、環境文化都市へ。

皆様からのご意見、ご提案などをお寄せいただければ幸いです。

そして、この鶴岡の自然資源、文化資源の可能性をみんなで、考えていきませんか。

パドルにもご紹介しましたが、本日、アースデイカフェと称して、鶴岡版グリーンニューディールを考える会を催します。カフェSolaiにて、午後6時半より。新エネなどに詳しいゲストスピーカーが集いお話をいただきます。

Think globally,Act locally. 動けば変わる。

政治に、持続可能な社会づくりの判断基準を。

政治に、持続可能な社会づくりの判断基準を。

100年に一度の経済金融危機から生じる雇用不安をどうするかという大命題を受け、景気浮揚策、雇用対策が発表されている。その動きの中で近年ずっと予算削減の方向で動いてきた公共事業についても、積極的に予算投入のような姿勢が見られる。しかし、ちょっと待って頂きたい。その公共事業が今後の「持続可能な社会」に貢献する事業なのだろうか。

昨年5月末、スウェーデンで行われた第一回国際エコ自治体会議(スウェーデンエコ自治体会議主催)に参加した。現在スウェーデンの289自治体の内、72自治体がエコ自治体として登録されている。その基準は、「持続可能な社会のための4つのシステム条件からなるフレームワークを判断基準としたマスタープランを市長、議会が承認し、地域経営しているか。ということにある。

その4つのシステム条件とは1、自然界に地殻から掘り出した物質が増え続けない。2、自然界に人間のつくりだした物質の量が増え続けない。3、自然が物理的な方法で劣化しない。 4、人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げるような事をしてはならない。というものである。

この持続可能な社会に導くフレームワークは1989年にスウェーデン国王も支援し設立された環境NGOナチュラルステップの代表であり、小児ガンの研究者であるカール=ヘンリク=ロベール博士がスウェーデンの多くの科学者たちと開発したものだ。

こうした科学的な判断基準を指針として、スウェーデンのエコ自治体は、持続可能な社会を目指すマスタープランをつくり、そのゴールとして例えば2020年までに脱化石燃料の都市にする。など明快な目標設定をおこない、その理想像からふりかえる、バックキャスティング手法で、政策を定め、確実に年々、低炭素化、など持続可能といえる社会形成に駒を進めている。

灯油や電気の暖房を木質ペレット、チップボイラーや、ゴミ処理場での熱利用、また、海水や地下水のヒートポンプに変え、更に地域暖房のインフラをつくる。風力発電や太陽発電所を普及させる。太陽光をふんだんにとりいれ、蓄熱するグリーンビルディングに替えていく。 自動車のガソリンに炭素税をかけ、エタノールカーや電気自動車に誘導する。ほぼ10万人程度の地方都市でも、下水道やゴミから発生するバイオガスで地域全体にお湯を供給する地域暖房のインフラが整備され、公共バスが走っていた。明快な理念と判断基準を掲げ、大胆ともいえる、新しい社会のインフラ整備をおこない、そこで雇用と持続可能な経済を生み出す。こうした自治体の動きが先導してスウェーデンでは、実際、1997年から2007年の10年で、Co2を8.7%削減しながら、経済成長をGDPを44%増やすことを実現している。

実は、2010年に開催されるバンクーバー冬期五輪の開催地のひとつであるカナダのウィスラー市も、前述のナチュラルステップの持続可能なフレームワークを導入しているエコ自治体であり、主会場の整備やオリンピックで増大する観客や宿泊客の受け入れについてのインフラづくりが、その判断基準に基づいてつくられている。五輪のためにつくられた全ての施設がグリーンビルディングの基準を満たし、周辺環境にインパクトを与えない開発に徹している。

今、雇用対策として再燃しようとしているわが国や自治体の公共事業に、こうした「判断基準」があるだろうか。日本の場合、1997年から2007年までのこの10年間でCo2排出量は-6%削減するどころか+8.7%上昇している。

未だに150ものダム建設事業や道路建設は推進される一方だ。結局、生物多様性を基軸とする生態系サービスの恩恵を失い、今や国際的な指針といえる持続可能な社会形成から更にはずれていくのではないか。「地球がなくなったら、どんな経済も成立しない」それを念頭とした明確な持続可能な社会づくりの「判断基準」に基づいた公共事業、真のグリーンニューディールをおこなう政治が今こそ求められていると考える。

山形県鶴岡市議会議員

ナチュラルステップジャパン・ファシリテーター

11年目のアースデイクリーンアップ開催!4月26日(日)

4月26日(日)に、アースデイのビーチクリーンアップを開催します。

1998年の4月22日をはじめに、湯野浜海水浴場でやりはじめて11年目。FM局のみなさんと連動して150名の時もあったし(これは夏でしたが)、3人のときもある。ずっと調査型、自由参加型のクリーンアップを続けています。

4月26日(日)午前9時、湯野浜海水浴場 北側の駐車場集合です。(ウインドブレーカー、軍手などをご持参ください。飲み物など用意しています。)

本日、こんなニュースがウェブ共同通信に流れていました。こんな、海洋生物が増えているのです。

ーーーーーー

レジ袋飲む海亀急増 最大のオサガメ40%から

絶滅が心配されているオサガメ。回遊ルートを調べるための発信機が背中に付いている=コスタリカ(共同) [ 写真拡大 ]

現存する最大の海亀で絶滅の恐れが極めて高いとされるオサガメの腹からレジ袋などプラスチック製品が見つかる割合が60年代後半以降、急増している。カナダ・トロント大グループなどの調査で20日分かった。世界各地に死骸で打ち上げられるオサガメの約40%からプラスチック製品が確認された。消化管に詰まり直接死因と疑われる例も。クラゲが主食のオサガメは海面に漂う袋を餌と誤認し飲み込むらしい。

ーーーーーーー

月山。赤川から。

千葉からのご質問、ありがとうございます。これは羽黒橋から撮ったものです。携帯写真なのでちといまいちですけれど。とてもいい撮影ポイントです。この下あたりから、カヌートレッキングをしています。最近、ちょっとご無沙汰しておりますが。天気がいいと月山を背にして、鳥海山を望みながら、なかなかいい流れを下ることができます。日曜日、鶴岡公演は桜吹雪、そして、内川の船下りも天気と桜のタイミングも絶妙で良かったですね。自転車で散策と街頭演説の一日。