バウさんの逝去に

阪神淡路大震災からこの1.17で20年。

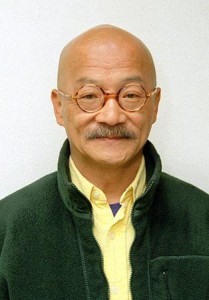

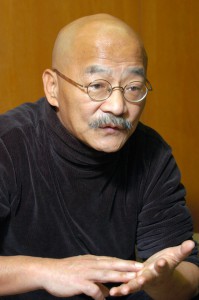

私が神戸で3年ともに活動した神戸元気村代表 バウさん 山田和尚が1月5日、亡くなった。

とても大きな人だったと思う。あのとき、バウさんがいなかったら、「ボランティア元年」までの動きにはならなかったと思う。

初めてで出会ったとき「まず行動だ。ここはアフガンやチェチェンじゃない。陸続きの神戸だ。会社に有給をとって集まってほしい」とメディアに呼びかけていたことを覚えている。何を迷っているんだ。とにかく神戸行きの切符を買って電車に乗ればいいんだ。と語りかけていた。「行動すること」からすべてが始まるんだということ。僕自身、何ができるか不安のまま御影公会堂の玄関まで4時間かけて歩いて行き、バウさんと出会い、バウさんが用意したキャンプキッチンセットで、集まったみんなと見よう見まねで炊き出しをつくって千人以上並んだ方々に手渡した。器を手に涙流して喜んでくださったおじいさんおばあさんを前に、もらい泣きしながら自分の中でなにかがはじけた。あとで知ったがそれが阪神間で最初に「あったかい食を提供した炊き出し」だった。このことが報道で広められ炊き出しの輪が方々で広がっていったのだった。僕は3日で戻るはずの会社をついに辞め、3年間神戸で山田とともに救援活動に打ち込んだ。

バウさんて何でバウというの?と聞いてみたらカヌーをやる人らしいということだった。僕も当時長良川を守る運動のみんなと毎週のように那珂川、気田川などにカヌー、カヤックにでかけていた。だから冗談も込めて「んじゃ僕はスターン(船尾)ということにしようかな」といってみた。

そこから名前で呼ばれなくなった。

川下りのカヌーでバウマンは、先を読み、船の方向を決める。スターンはそれを受けて舵をきる。急激な動きは2人で舵をきる。バウさんは常に3歩ぐらい先を読んで次の方策を僕に打ち明けた。夜中にリサーチして日中に「次はこれや」と伝えてくれる。

元気村での活動の中には、集まった方々の多様な能力や発想から生まれたプロジェクトもあるが、メインの軸のプロジェクトはバウさんが発案したものだった。次の方策を次々と見つけ、キーパーソンをつなぎ、コーディネートする。今でも思うが抜群のセンスで被災地の次々と変わるニーズを読む人だった。当時29歳の僕は突然の「次はこれや!」に翻弄されながらも、いわば必死でついて行った。そしてそれまで全く会ったことのない多くの方々と出会い、次々と企画が持ち上がり一つ一つを実行に移していった。

結局、テントで150日、公園暮らし1年半。ようやく風呂に行けたのは1ヶ月後だった。

でも、それまでには体験したことのない、無尽蔵の力に満ち、実に充実した太い「今」の連続を生きていたように思う。僕にとって神戸はまさに第二の人生のはじまりだった。バウさんに出会っていなかったらそれは開けなかった。

神戸での息抜きは長良川や四万十川でのカヌーだった。オープンデッキのカヌーの底知れぬ魅力を僕はバウさんに教わった。カヌーの腕もさすがだった。

改めて人生最大の恩師に感謝したい。

昨日、10日にバウさんのまわりで再会したみんなと相談しながらリリースをようやく打てた。各紙報道されるバウさんの姿を見つつ、その偉大さを改めてかみしめる。この朝日の写真もとてもいいし各紙の緑色のパタゴニアフリースのもとてもいい顔だ。6000人もの犠牲を出した神戸で「ボランティア元年」の希望をつくりだしたボランティアコーディネーターの先駆け、大先達に合掌。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1D72XLH1DPIHB02K.html

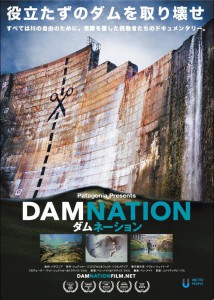

1月11日は、ダムネーション上映会へ

このブログでは直前のお知らせになり、申し訳ありません。1月11日、映画ダムネーションの上映会をおこないます。どうぞ皆様お越しください。

このブログでは直前のお知らせになり、申し訳ありません。1月11日、映画ダムネーションの上映会をおこないます。どうぞ皆様お越しください。

このダムネーション。世界のアウトドアブランド、パタゴニアがプロデュースしており、映画にも社長のイヴォンシュイナードでています。現在700以上のダムを撤去して川を再生している、ダム先進国だった米国の状況。ダムとは何なのか。を把握できるとてもいい映画です。上映後若干の時間を使って、最上小国川ダム問題。他、山形のダム問題についてお伝えしたいと思います。どうぞお誘い合わせの上、お越しくださいませ。鶴岡まちなかきねま 7時開場、7時15分から1回のみ上映 9時まで。

上映後若干の時間を使って、最上小国川ダム問題。他、山形のダム問題についてお伝えしたいと思います。

FACEBOOKイベントページ

https://www.facebook.com/events/1520726198206443/?ref_newsfeed_story_type=regular&fref=nf

80名の会場。まだ大丈夫です。参加希望の方は人数把握のため、イベントページの参加を一押しください。

2015年 元旦 あけましておめでとうございます。

元旦 荘内神社近く致道館前から。年頭のご挨拶をさせていただきました。

元旦 荘内神社近く致道館前から。年頭のご挨拶をさせていただきました。

昨晩から、神戸から戻ってから毎年欠かさず参加している松例祭に参加。午前3時の歳旦祭から新年を迎えました。

ユネスコ食文化創造都市に認定された鶴岡市の食文化。それを支える水、土、風土、自然の力。改めて足下の自然資本を見なおし、今もっている地域ならではの価値をまずは守り次世代に受け継ぎつつ、多様なつながりの中で新しい価値をつくりあげていく。そんなことが重要だと考えています。

課題は人口減少。露呈している、環境の面でも社会の面でも持続不可能な社会のシステム。3.11を教訓として、これを如何に真の持続可能な社会に変えるかは当面の私の政治の使命。提言し続けている、山形の暮らしを支えているかけがえのない自然環境を地域経営に活かす自然資本経営もその一つです。

今年は私が政治を志す原点になった阪神淡路大震災から20年。「神戸」を今、活かせているか。更に問われる年となります。又、今朝の山形新聞に紹介ありましたように今年4月には県議選があります。今年もしっかりと前進して参りたいと思います。

今年もどうぞご指導、又、ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。

最上小国川ダム問題ー「決着」「着工決定」はまだまだだ。

小国川ダム問題。本日の山形新聞2面に「着工決定」「ようやく決着」など、奇妙な記事が載っている。最上小国川の問題。まず水害についてだが、「昭和20年以降、15回の大規模な洪水が発生、旅館や橋の流出、護岸決壊、越水による床上、床下浸水など大きな被害にみまわれた。」とある。昭和20年の水害は旅館が流出としながらも県に詳細な資料がない。近隣の旅館の話でいえば、もともと危険なところにたっていたという話さえある。そして、15回の大規模な水害とは何か?http://www.pref.yamagata.jp/…/314074/mo_d…/saigai_140110.pdf

このうち、赤倉温泉地域の下流域は、1/50の水害に耐えうる治水工事がおこなわれている。昭和49年の被害の全壊、半壊は、支川の白川が流入した後の下流域での被害がほとんどだ。

これが15回すべて大規模な水害といえるのか。よく見てみていただきたい。

「基本的に堀込み河道で安全な河川」(大熊孝新潟大名誉教授)と言及される小国川でこれまで死者をともなう水害は皆無だ。

死者をともなう2004.7.13新潟豪雨などの現場でボランティアをしつつ、水害の脅威を体感している私にとって「床下浸水」は「大規模な水害」とはいえない。それからこれは県に確認済みだが「床上」となっているものも、もとより川に旅館の部屋がせり出している(これは違法建築との指摘がある)箇所が水で浸された事を床上としてカウントされている

なにより、危険だ危険だと騒がれている赤倉温泉の川に面して、平成23年に新規の建物が建った。県は問題なしとしているわけだが、結局「流域住民の悲願」とかといわれても、「それほど危険じゃない」ということを証明している。「実際に危険だとしたら新規の建物など建つはずはない」ことは常識的に考えれば納得いただけるだろう。

この記事は、「ダム建設が正しいのかそうでないのかは、誰にもわからない。人の生命と環境保護とをてんびんに掛けることも違和感を覚える。未来の子供たちは川と親しみながら成長し、流域は発展しているだろうか、「建設は正しかった」と誰もが思える未来があることを願ってやまない。」などと結んでいる。

今になって、「人の生命と環境保護とをてんびんに」と言及するとは全く不勉強もは甚だしい。よく推進派が集まる集会にいくと、議論をしたくない人達がよくそんな発言をして本来的な議論をすまいとしたことを覚えている。僕らは全くそんな話はしていない。流域の真の安全安心と未来を見据えた持続可能な流域振興を考えた上での「ダムによらない治水」を故沼沢組合長とともに僕らは提案をし続けてきたのだ。

この3年間あまり、裁判の中や科学者からの意見書などで立証された「ダムによらない治水は可能であり、それのほうが流域の持続可能な発展に有利であること」「流水型ダムでも環境に影響があり穴閉塞などリスクがあること」を完全に無視して、なんだか、目をつむったまま、突き進んでも「正しかった」ことを願う。などとする、この記事はあまりにもひどい内容である。全く無責任だ。

27年前の悲願の発端は「ダム湖にボートを浮かべるダム観光のためのダム」だった。その頃は「ダムがくれば流域は数百億円でもうかる。」と有力政治家が言い放っていたことを流域の方から伺っている。今やそんな時代ではない。

この時代、そして人口減少、地域消滅の中で「観光立県」「地方創世」をかなえなければならない山形県の今後を見据えて僕らは「ダムなしで赤倉温泉のまちづくり治水」を提言し続けてきたのだ。

今こそ、これまでの歴史とこれからの時代を見据えて、様々な懸念材料に対して十分に県民に説明責任を果たし、判断をしなければならない。一度破壊されたら元の生物多様性はもどってこない。20年前と今では時代はちがう。この40年ぐらいでダムやコンクリート護岸での河川環境の悪化、それによってウナギの絶滅危惧種指定。そして県魚サクラマスも国の準絶滅危惧種になった。その反省に立って河川法が変わり、環境と住民参加がはいった。そしてダムに拠らない流域治水も国際的な潮流となっている。この時代を踏まえたら、ダムに拠らない治水が可能とする科学的見解をきちんと受け止めて、徹底議論をおこなわなくてはならないと考える。

今年8月の川那部浩哉 京大名誉教授をはじめ錚錚たる魚類生態学者がまとめた意見書。そしてこれまでの裁判の意見陳述でおこなわれる中で「県が河床掘削が不可能としていた原因として流布し続けてきた金山荘事件(対岸の護岸工事によって湯温の低下がおきたとして県が損害賠償を支払った事件)は県の資料によって湯温低下の時期と工事時期が大幅にずれており、結局河道改修ができないという論拠は崩れているということ。温泉湯脈に影響なく河道改修は可能なのだということ。そして「ダムに拠らない治水」の方が内水被害の根本解決になり、河川環境の大幅な改変を避けることができる。更に河川改修に伴い老朽化した温泉旅館をセットバックしたり一部縮小化する改修費を街の再生につながる「まちづくり治水」ができるということだ。しかし県政や最上、舟形両町政はそれらを全く無視し続けてきた。

今般の議会の中で知事に「無視し続けるのですか?」と問うた。さすがに「そうではない」「踏まえていく」ということを吉村知事は言及したのだ。

何が「混迷27年 ようやく決着」だ。 裁判で立証されたことへの十分な反論もなければ、漁業者、組合員への漁業補償の締結についても漁業法の本意に照らせば締結できていない。組合員の「権利侵害」を無視して着工すれば「漁業行使権の侵害」となり漁業法143条違反になる。

県民への説明責任を果たさずしてこのままダム着工は絶対にありえない話だ。

12月25日、山形県知事に対して政策提言書を提出

12月25日、山形県 吉村美栄子知事へ、26年度政策提言書を提出しました。 7項目。

政策提言書

平成26年12月25日

山形県知事 吉村美栄子様

みどり山形 草島進一

1)農林水産業の政策について

●強い農業=絆の強い農業 地域内、都市と農村を結ぶ新たな絆をつくるCSA(コミュニティサポーテッドアグリカルチャー)の展開を求めます。

今冬、農家の方々は米の概算金の引下げや米の直接支払制度の変更により、所得減で大変厳しい状況であると認識しております。高齢化等が進む中でコメ農家の危機が叫ばれ、又、映画「よみがえりのレシピ」で紹介されている山形の伝統野菜、在来作物についても10年後にその姿がどれだけ残っているかという不安を研究者の方々が抱えております。シードバンクなどの提言も以前させていただきましたが、まずは生産者と消費者との関係性の中で守られ続けることが大切と考えます。

CSAは直訳すると「地域に支えられた農業」であり、消費者が特定の農家から生産物を直接定期購入する仕組であり農家は収入を安定することができ、都市生活者は農家や食を通じて、普段の暮らしに欠乏している自然を実感できるという関係性の再構築といえると思います。 従来から有機農業の場では生産者と消費者を結ぶ「提携」というカタチがありました。今後、TPP等の影響など、コメ農家、更に特に小中規模、家族農業の農家の方々へのリスクが高まると考えます。そのリスクへの対処として、又、山形ならではの食文化を守るためにも提携、CSA等「絆の強い農業」を政策として構築していただきたく存じます。

その具体として「次世代に残したい山形の食文化遺産」なるものを創設し、一つ一つの作物、あるいはサクラマス、米沢の鯉、松原アユ等を具体的にピックアップして消費者と生産者、漁業者とをつなぐ。そうした仕組みを展開することを提案します。(12月商工労働観光常任委員会で提案)

来年開催されるグリーンツーリズム全国大会は、生産者と消費者を結ぶ絶好の機会であります。この機会に都市と地方を結ぶCSAの新たな展開へのしくみづくりに邁進していただきたいと存じます。

● 有機農業政策の振興について、オーガニック国際市場も視野にいれ、更なる推進を。

「有機農業日本一を目指して」とする平成25年8月策定の山形県有機農業推進計画は、農家戸数、栽培面積、水田面積、推進体制整備の市町村などを目標を掲げ、意欲的に取り組んでいる姿勢については、大いに評価するものです。ぜひより高い目標を掲げてとりくんでいいただきたいと存じます。

持続可能な農業を考えた際、また、自然とのつながりを求めるIターン、Uターンの新規農業者にとって、慣行農業よりもむしろ有機農業や自然農法による農業が注目されていると聞きます。より安全安心で本来のおいしさを味わえる魅力は農を志す方々にとっても消費者にとっても、そのニーズは以前よりも高まっていると考えます。

また、2013年9月末に農水省は米国とオーガニック食品に関する同等条約を結んでおりますが、米国のオーガニック市場は世界最大の市場規模。欧州のオーガニック食品市場も急成長しているとのレポートがあり、アジア圏でも市場が拡大とのレポートがあります。(資料)より安全で美味しい山形の農産品、また農産加工品の今後のターゲットとして国際的なオーガニック市場を見据え、それらの参入を支援する事なども有意義ではないかと考えます。

より一層の有機農業、有機食品政策の推進を、生産と販売、加工、それぞれに求めます。

●内水面漁業について

準絶滅危惧種になっているサクラマスについて。

サクラマスの減少の原因は、これまでのダム、砂防ダムでの川の分断の影響が大きいと、他県また、過去の本県の水産試験場からの指摘があります。今後の河川整備において準絶滅危惧種のサクラマスをこれ以上減らすことのないように、生物多様性戦略を踏まえ、県土整備部の河川担当とともに取り組んでいただきますよう、提言いたします。

2)環境政策について

●鶴岡市の水資源(地下水)の保全と利活用について

12月1日、鶴岡市はユネスコ創造都市ネットワークの食文化部門に認定された。鶴岡の食文化を根底で支えて続けてきた「食材」たる本来の鶴岡の「水資源」である地下水資源を改めて価値付け、実質的な保全策を検討していただきたい。

▽鶴岡市の赤川扇状地の地下水資源については、全国有数の地下水盆であり昭和53年から55年、柴崎達雄 東海大学教授(当時)、桑原英夫 山形大学教授(当時)らの調査で、25万トン/日の持続性補給量があるとして全国有数の地下水資源であることが確認されております。実際にこの水源は昭和8年から平成13年10月まで鶴岡水道の水源として利用されてきました。水道水が広域水道事業に切り替わって以降、現在、水道水としては非常用の1万トンのみ確保している状況であります。現在、大変良質な水源であるため、ブルボン社(本社新潟県柏崎市)がペットボトル飲用水用にくみ上げ、食品会社が加工用に、又、中央工業団地では、工業用で利用。そして、冬期は道路、駐車場などの消雪用に大量にくみ上げ活用されている状況であり酒蔵業の一部で仕込み水に利用されているケースもあります。

現在、これらの地下水の揚水量については、届け出義務も無く、市も県も全く関知していない無秩序の状態であります。このことは2011年9月の一般質問でも指摘しましたが、未だ未解決のままであります。又、元の水道水源地近くでは、地下水障害の原因とも指摘されている砂利採取が、水源切り替え以降頻繁におこなわれています。

12月1日、鶴岡市はユネスコ創造都市ネットワークの食文化部門に認定されましたが、この食文化を根底で支えて続けてきた「食材」たる本来の鶴岡の「水資源」としてこの地下水を改めて価値付け、実質的な保全策を検討していただきたいと考えます。実際、市内の食堂、又個人宅では慣れ親しんできた地下水水源の水を求め、現在汲むことができる酒造メーカーの井戸、温泉施設の井戸などの水を求めにいくケースや、以前の水質(食味)を求めて、浄水器を付けているケースが見られます。

昨年、村山広域水道の濁りによって広域水道水源が使えず断水する事故が発生しました。その際、独自水源の活用ができた地域では断水を回避することができ、又、民間の井戸が近くにある地域では、その協力により生活用水、飲用水などに活用できたと伺っております。庄内地域でも庄内広域水道水源が使用不可になった緊急時を想定してその対処策についての検討を促してその際、水道緊急時に対処する1万トンの活用とともに、民間の井戸水についても飲用や生活用水として利用が可能なように調整すべきであると考えます。

そのためにも、「地域共有の貴重な資源」として一定量以上の地下水利用者の揚水量の届け出を義務化する新規の「地下水保全条例」の整備について再提案します。

*参考:熊本市 熊本県の地下水保全条例

鶴岡市の地下水盆については、赤川扇状地の水田が涵養源であることが前述の調査によってわかっております。県の平成25年4月1日施行の水資源保全条例は大変有意義と評価するものですが、現在のそれぞれの保全区域は山間地の森林が主であります。これを鶴岡市の水資源である、月山を頂とする赤川扇状地の指定をご検討いただきたいと思います。月山のブナ原生林はもとより、「農を守って水を守る」として実際に機能している涵養源である水田について、水田の多面的利用としての価値付けをするとともに実質的な地下水資源の保全のために、涵養源としての指定を求めるものであります。

3)人口減少対策・消滅集落対策・地域創世政策について

人口減少対策としてのこども、若者の婚活、子育ての支援については県では現在も様々な取り組みがみられますが視点を変えて提言をしたいと考えます。

私は、今後山形の「地域創世」を考える上で、最も大事なことは、人口が減らない。若者がもどってきて、子供が生まれ続ける。ということであると考えます。もちろん子育てしやすい環境づくりや教育環境は重要ですが、この事の実現のために私が最も重要視すべきは、地域住民が地域に誇りをもち、その価値やその地域にしかない魅力を残すことにあると考えるものです。

「若者が本当にその地域を好きになったら、仕事は自分でも探したり、つくり出したりする。その地域にとって、まずは、地域を磨き、いかに魅力的にするかが重要だ」とは、30年前から移住者を受け入れている和歌山県那智勝浦町色川地区の原和男氏の発言であります。

現在、特に3.11以降、都市部の20代30代の若者の中に、田園回帰の 志向がひろがり、農的暮らし、半農半Xを求めて、農山村に移住する方々が増えている。それはむしろ団塊の世代よりも多いとも内閣府のデータにあります(小田切徳美氏)。山形のIターン、Uターン対策として、こうしたニーズへの発信やはたらきかけはもっと積極的であっていいと考えます。子ども育成・若者支援対策特別委員会でも申し上げましたが、山川海とつながる山形の暮らしの魅力をもっと発信すべきであると考えます。

山形の在来作物の種を守る人々を描いた映画「よみがえりのレシピ」は上映当初から委員会などでご紹介させていただいておりますが、これまで自主上映などで全国で上映され、山形の貴重な食文化を伝えています。こうした映画もぜひ有効に活用し、山形ならではのライフスタイルを発信していただきたいと思います。

また、鶴岡、庄内山形の地域づくりとして、出羽三山とのつながり等の文化、里山里海里川の生活文化を生かしたブランドの確立をすることが重要と考えます。しな織り、養蚕から製糸・製織・捺染(なっせん)まで、絹製品生産の一貫した工程を有する国内唯一の地域としての特徴をより活かして、デザイン化、ブランド化についての支援、また、山形の手工業を一同に介したモデルルーム展示など。新しい見せ方を工夫していただきたいと存じます。

以上、人口減少対策として、山形ならではの自然資本、伝統文化、人的資本を総動員して魅力を最大限発信すること。そして、魅力を感じた方々に、空き屋等を利活用した住まいの提供。ワークショップなどを通じて住民としての役割をもてるようなコミュニティづくり。地域課題を解決するコミュニティビジネスなど「ナリワイ」としての仕事など、新しい働き方も含めた仕事づくりなど、課題を解決する中で、移住、定住とつなげられる仕組みを構築いただきたいと存じます。(参考 島根県邑南町)

又、地域の経済を考えた際、農業県であり、豊かな自然環境あっての山形であることを踏まえれば、自然資本をベースとした「定常型経済」として「成長」よりも「成熟」型の経済政策として、基本的に徹底して経済(ヒト・モノ・カネ)が地域内で循環する「地域内経済循環」を向上する事が必要と考えます。県としてこうした地域内経済循環を示す指標を定めて、食、商工業、エネルギー政策などにおいてその向上に努めていただきたいと存じます。

4)教育施策に関して

●県立図書館の充実を

県内の公立図書館のお手本をみせるべき県立図書館の機能を強化が必要と考えます。まず人員として、正規の職員としての図書館司書が3名以上常駐する体制を組んでいただきたいと考えます。更に、歴史的な郷土資料などのデジタルアーカイブ化によって、山形の歴史、伝統、文化関係の文献資料については、どこでも誰でもアクセスできるようなしくみづくりを提案します。また、ビジネス支援図書ブース、リファレンス機能の充実化、更に、県主催の講演などを収録したもののVTRのアーカイブライブラリー、更に、県内の学校図書館を支援できるような仕組みの構築やスタッフの充実など、県立図書館の充実を提案します。

● 学校図書館の充実を

鶴岡市の朝暘第一小学校の学校図書館は、全国的に最も高い評価を受けている学校図書館の一つであります。学校司書が学校図書館におり、司書教諭が図書館に専属でいることにより学校図書館を中心に充実した「読育の場」をつくることを可能にしております。

先ずは、学校司書が特別支援校を含む全ての学校に配置される事を目標に学校図書館の充実をはかっていただきたいし、司書教諭についても専属でいれる仕組みをより充実し、朝暘第一小学校の学校図書館をスタンダードとして県内の学校図書館の充実をはかっていただきたいと存じます。

また、司書資格をもつ学校司書についての待遇の改善を要望いたします。

● いじめ、不登校など問題行動の防止にソーシャルスキルトレーニングを。

いじめ、自死などの問題行動の根本解決をはかるには、児童生徒のコミュニケーション能力などを高める事が必要であります。セカンドステップなど東京都品川区などで実績のあるソーシャルスキルトレーニングを導入することにより、児童生徒の共感力などのコミュニケーション能力が高まることが知られております。こうした社会性と情動の学習(SEL)の研究では第一人者である山形大学 宮崎昭先生が身近にいらっしゃることもあり、今後の山形県の教育のカリキュラムの内外で、如何に導入し、展開すべきか、検討していただきたいと存じます。

● 県立博物館の充実について

博物館の学芸員の人員体制について それぞれの部門に正規の職員がいることは最低限確保すべきであり、山形県の博物館としてそれぞれの部門でテーマ性をもって独自の研究を充実していただきたいと存じます。

施設老朽化や時代のニーズに照らして、次の構想を考慮するべき時期にきていると考えます。今後の県立博物館の構想会議を県民参加型でオープンな場で行っていただきたいと考えます。

2014年4月に開催になった、三重県総合博物館が参考になるかと存じます。http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/about_MieMu.htm

5)エネルギー、省エネ政策について

●再生可能エネルギー政策について

地域の資源を使って流出したり植民地化という開発にならないように、以下の定義に基づき、地域の人々がオーナーシップをもって進める自然エネルギーの取り組みとしてのコミュニティパワーを優遇する政策を行う事を再度提言します。

1)地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している

2)プロジェクトの意思決定はコミュニティに基礎をおく組織によっておこなわれる。

3)社会的・経済的便益の多数もしくはすべては地域に分配される

(この3つの基準の内、少なくとも2つを満たすプロジェクトは 「コミュニティ・パワー」として定義されます)

現在、メガソーラーについては電力会社によって保留の状況でありますが、50kw未満の低圧については規制外であり、個人や民間でも取り組みやすいため、固定買い取り価格制度変更までの間、大いに情報提供、奨励していただくよう、提言するものです。

● 省エネ政策について

県のリフォーム補助金の活用は好調であると認識しております。山形県内の省エネ政策として最も課題なのは建築物、住宅の断熱性能であると認識しております。リフォーム補助金による省エネ改修が進んでいるとしても、これまでは明確な指標がないため、その効果は正確に把握できておりません。

2013年6月の予算特別委員会で提言したドイツ、EUの家の燃費制度(エネルギーパス)など、明確な指標をもって、インセンティブを高め、省エネ改修をより実質的に進める事が必要だと考えます。

2014年4月から長野県では、住宅を建てる前に「家の環境エネルギー性能や自然エネルギー設備の導入を検討すること」が義務付けられています。こうした制度を参考に山形の家づくりにも明確な省エネを促すエネルギー性能、再エネ導入を促すしくみづくりを検討していただきたく要望いたします。

6)福祉政策について

●共生型デイサービスについて、

赤ちゃんからお年寄りまで障がいの有無に関係なく地域密着のケアができる共生型デイサービスについては、富山県で20年以上の実績があり、国もその効果などを認め、被災地などでの普及を支援している実状があります。当初富山型福祉サービス推進特区」において適用された特例措置は、障害児(者)の通所サービス(生活介護)が平成22年6月に、宿泊サービスが平成23年6月に全国で実施できるようになり、平成25年10月には児童発達支援、放課後等デイサービス(旧児童デイサービス)が全国において実施できるようになりました。

富山県では中学校の範囲でこの共生型ケア施設が設置されることを目標に200件を目標に整備が進められています。静岡県、高知県、熊本県、長野県

などにも拡がっている取り組みであり、11月2日の国会でもとりあげられています。山形県でも一部基準該当での類似の取り組みが見られ、現場の声を聞いたところ、利用者にはとても好評とうかがっております。昨年度より取り組みの提案をしていますが、子供、障がい者、高齢者に渡る横断型の担当がいてはじめて取り組める施策ではないかと感じてもおります。今、全国に拡がりつつある地域密着型で互いに機能改善などの効果も認められている共生型デイサービスの普及について充実を求めます。

7) 最上小国川ダム事業について

流水型ダムでも環境に影響すること、ダムによらない治水は可能であり、より未来にわたり有利である事が複数の科学者によって立証されております。

これらはこれまでの検証や協議の中では明らかにされていなかった新たな知見であります。こうした知見に対してなんら説明責任も果たさずにダム事業を進めることはできないと考えます。これらの知見に対して説明責任を果たす場を設け、疑問をもつ科学者や県民に対して説明責任を果たされるよう要請いたします。

漁業補償締結について、小国川漁協の特別決議では、漁業行使権をもつ関係組合員に対する補償締結はおこなわれておりません。「漁業行使権」を財産権として認めないとする県の姿勢は漁業法143条と全く整合性がとれません。実際に現在、漁協行使権の侵害を訴えている者がいる中で、これを無視してのダム着工は法的に許されないことであります。漁業行使権者に対する協議の場を設定をし、漁業補償についての協議を行うことを要請いたします。

最後に「ダムをつくってもダムのない清流を目指す」とした漁業振興プランは今や科学的にあり得ないことであり、大きな矛盾を抱えております。又、森里海川連環をうたいサクラマスをシンボルに「豊かな海作り大会」を開催する当県において、サクラマスの重要な産卵場所である小国川の自然を改変する小国川ダム事業を行うことは、完全な矛盾ともとらえられる事であり、避けるべきであると考えます。

全国の屈指の清流として鮎釣りだけで年間3万人もの釣り人が来る清流。縄文の女神の時代からこれまで全国屈指の清流環境を活かして地域を営んできた先人の営みと、又、もしダム事業をおこなえば、この恵みが享受できずに大きな矛盾を抱え続ける流域の未来世代の事を考慮し、更に最新の科学的知見を熟考していただきたいと考えます。そして「時のアセス」として、今この時代での見直しを行っていただくよう要請いたします。

来年全国大会開催! グリーンツーリズムと食文化観光についてー12月商工労働観光常任委員会

草島

●鶴岡市は、12月1日にユネスコ創造都市ネットワークの食文化部門で、加盟が認定されました。食文化の加盟は、国内初、世界で6番目の快挙であります。食文化創造都市ということとなりました。

そのことと、山形DCでは鶴岡市は、加茂水族館と出羽三山、おかげさまで大活躍できたと思います。感謝申し上げます。

私は、観光立県というのは非常に大事というか、今、人口減少、地域消滅といわれているその課題を解決するのは、観光から、移住というものを促していく、そのスキームの中で、人口をとりもどしていくという流れが重要と考えています。

食と観光というところで、今、食を超えて、農的暮らしとか、農的体験、としてグリーンツーリズムがあるわけです。私は、このグリーンツーリズムの動きということでは例えば長野県飯田市ではワーキングホリデーの仕組みをつくって、長期滞在をしながら、体験をする。そして移住につなげるというところまでいっていまして、大変重要な政策であると思っております。

来年、庄内を主会場にグリーンツーリズムの全国大会がおこなわれるということを伺っておりますが、このグリーンツーリズムの動きについて伺いたいと思います。

武田観光交流課長

グリーンツーリズムのご質問ですけれども、

まず農山漁村では人口減少、高齢化ということにともなって、地域コミュニティの活力が低下しているという状況があります。その一方で都市部に生活している方々は農山漁村に癒しとか安らぎとかを求める。確かに農山漁村のもつ豊かな自然とか食、そして、その景観とか、いろんなものが安らぎや癒しにつながっているということがありますので、そういうものを活用して、都市と農産漁村が交流をすることで、お互いが共生していく。というグリーンツーリズムはより推進が求められていると認識しております。本県の場合ですけれども官と民とが一緒になって、山形県グリーンツーリズム推進協議会というのをつくっておりまして、それを核としてグリーンツーリズムの情報発信とか実践していく方々の向上とか組織作りとか、都市と農山漁村との交流活動、体験型活動の支援をしておりまして、直売、農家民宿、農家レストランとか、農業体験、観光農園など、いろんな取り組みが展開されております。近年の状況ですけれども25年度の全体のグリーンツーリズム関連の来場者数が推計して884万人ぐらいということで、グリーンツーリズムの交流人口は年々拡大してきているということであります。

こんな中でグリーンツーリズムのネットワークの全国大会が来年山形で開催されるということになりました。10月を予定しておりまして、全国大会としては14回目となります。この全国大会では、県内のグリーンツーリズムの実践者、関係市町村、県が組織する実行委員会が大会を主催しまして、食ということを大会テーマといたしまして、1日目は県内8箇所で在来作物の収穫体験とか、郷土料理の調理体験とかをしていただき、2日目は庄内に集まっていただいて、全体会を開催すると言う予定になっております。大会には全国から実践者とか行政関係者とか約500名の参加が見込まれておりまして、これを機会に全国の優れた先進事例を学ぶことができるとともに、食を通した参加者の交流、地域の活性化が大いに期待されると思っております。全国大会を契機として本県のグリーンツーリズムの推進をはかっていきたいと思っているところです。

草島

ありがとうございます。山形の基幹産業の農業と観光を結ぶということは極めて重要なところと思っておりまして、農業的にはコメの問題があって、この冬大変な思いをされている農家の方々がいらっしゃる。そして在来作物は、最近脚光はあびてますけれども、10年後にその姿があるのかというと、みんな生産者の方々は危機感をもっている。在来作物研究会の研究者の皆さんも「いつまでこの姿があるか」ということで危機感をもっている。

私は、それを単なる生産者と消費者という関係性を超えた関係というか、もっと交わりあって支え合うようなことがこのグリーンツーリズムなどを通じてできないものかと考えているのです。実際、都市生活者にとっては若い人達でも農的体験や農的暮らしのニーズは高まっている。それはやはり、一つ、提案をしたいんですけれども、

「次世代に残したい山形の食文化遺産」と銘打ってですね。一つ一つの在来作物が消えないように。また、私としては松原アユもその中にいれたいんだけど、実は、在来作物についてもっと危機感を持ちながら、向き合ってもらいたいと思うんですよ。米についても危機であるわけで。それを課題解決できるような絆というか、交流というものをそれをグリーンツーリズム等を通じて、築きあげていけたらいいんじゃないか。と改めて思うし、先ほどもうしあげた、移住のところまでつながる仕組みという事で飯田市というのは、全国でも注目されているグリーンツーリズムの取り組みなんですが、そういったことも踏まえつつですね。

高い目標をもって、まさに、山形ならではのグリーンツーリズムのカタチを展開していただきたいと思うんです。いかがでしょうか。

武田観光交流課長

本件のグリーンツーリズムの特徴として。農林水産の生産物があるそれも高品質ものがある。ということ、農山漁村にある景観文化、温泉、宿泊施設など多用な地域資源を使った体験ができるということとともに、おもてなし力というのが高い。高いからといっても安住するわけではなく、更に高見を目指して取り組みをすすめているわけですが、まさに顔が見れる人と人との交流であり、心から受け入れるそういう風なおもてなしをしている。というのが本県のグリーンツーリズムの特徴であろうと。これが、本県の山形的グリーンツーリズムとして情報発信しておりますし、しっかりと受け入れてリピーター増につなげている、とらえております。これは海外の方ですけれども台湾の方が、飯豊の中津川の宿舎にいって、2泊するうちに本当に家族のように受け入れていただいて、別れがたくて、涙ながらに帰って行く。それがまた、話題を呼んで、旅行商品をつくっていくところは、台湾で賞をもらいましたし、中津川は受け入れ側としてこのあいだ賞をもらうということでそういう風にメリットもあり、お互いの心が通った交流ができているというところが評価されていると思います。このようにやはり心の通ったおもてなしができて、本当の意味での交流ができるというということが、消費者と生産者をむすびつけていくということにもつながっていくと思いますので、そこのところは今後もしっかりととらえてグリーンツーリズムの推進をはかっていきたいと考えております。

また、次世代のための食文化遺産、伝統野菜につきましては、農林水産部の所管でありますので、そういうところとも連携をしてとりくみをしていければ、と。観光面でできるところはやっていきたいと思っております。

ありがとうございます。ぜひ来年の全国大会含めてですね。ランクの高いグリーンツーリズムといったらいいのかな、いろいろ今まで取り組みはあったのだけれど、民宿ありますよ。ということろでとどまっていると思うんですよ。それはやはり、この地域の農業を支えるための非常に重要な政策なんだということを、ふまえていただきながら展開していただけたらいいのかと思います。

今、課長おっしゃったような、人とのつながり、感動すること。グリーンツーリズムには2つのつながりがあって、一つはいい農産をつくる人、生産者とのつながりというのがありますよね。それと体験によって自然とつながる。これはまさに都市生活者は自然欠乏症のようになっている方々がそこで救われるわけですよね心が。そして生産者側はファンになってくれた方々が支えてくれる。いつも消費してくれる。そんな関係を結ぶことによってお互い、いのちが喜ぶ暮らしといったらいいか、そういうものにつながっていくんじゃないか。と思っているんです。僕は観光というのは「感じる、幸せ」と書いた「感幸」にしたいとずっと提唱してきておりますけれども、幸せづくりというのを来る人といる人とで一緒につくっていくみたいな、山形のグリーンツーリズムというのは、そういう事ができるんじゃないかと思いますので、ぜひ今後とも取り組んでいただきたいと思います。

もう一つ、食ツーリズムについてですけれど、価値を高めるというところも大事なところだと思います。今、先ほどもおいしいものがいろいろあるよとお話されていました。ここで提案したいのは、1万円ランチ。これ北海道でやりました。はじめはバカにされていたようですけれども実際には大変成功しました。やはりそれからお手本にしたいのは能登丼ですね。3000円ぐらいの丼ぶりが地域いろんなところにあるんですよ。それも3000円ぐらいです。だから生産者が本当に手をかけたものを、いろんな一級のシェフたちが山形でつくったもの。これがメニューに並んでて、行ったら絶対間違いないというものを山形のキラーコンテンツとしてもってもらいたいんですよね。これは、今回ユネスコの創造都市ネットワークで日本ではじめて、食文化創造都市として登録された。それも日本の食「和食」が世界遺産登録されていますから、世界的に今注目されているわけです。そこで、より鶴岡市だけではなく山形県として、しっかりとしたコンテンツを発信してもらいたいんです。1万円ランチというのは一つの参考にしていただいて展開していただきたいと思いますが、価値を高めることによって裾野がひろがっていく。これまでよくB級グルメという話があったわけですけれど、今ちがうんですよ。A級グルメのところ、島根県邑生町などがそうなんですが、そうしたところが地域活性化しているのです。山形でやるならA級グルメでトップ目指して食のツーリズムを展開していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

観光

食についてですけれども、食のレベルは高い、それを更に高めると、いう風なことで観光素材としても更に魅力をアップするというお話と思います。さきほど羽黒山に若い女性がいっぱい来ていると言うお話のときにご縁年で、しかも蜂子の皇子のご開扉がありましたけれども、更に「東の奥参り」として若い人をターゲットとして特別に合祭殿の前の神聖な鏡池に願いを込めた鏡を奉納できるという儀式を特別に、昔あった神事を更に特別に再現をするということではじめた。そのときには、山伏さんに案内をしていただいて、奉納して、それから正式参拝をして、更に精進料理を食べるというところまでついている。その精進料理も、いろんなランクがありますけれども、結構高級なものでも人気を集めて、しっかりとお客さんにおいでいただいているというものがあります。また、庄内のほうでは来年ポストDCで、フレンチということですけれどもそれぞれ地元の市町村の方、飲食店の方、今回のユネスコの食文化都市の認定の関係を受けても地元でもいろんな事を考えていらっしゃると思いますので、観光面の県といたしましても、しっかりと、いいものをつないでいく。情報発信するなどする観点で支援をしていきたいと思っています。

草島

ありがとうございます。では次にうつります。

商工労働観光常任委員会12月 公衆無線LANの整備についてーインバウンドを見据えて

草島

最後に。来年日台湾のイベントもありますし、出羽三山の観光、インバウンドでどうするかということも含めてなんですけれども、やはりWIFIの環境が課題だと思います。山形県内のいろんな観光地。まず、いろんなところで使えるようになっていることと、どこで使えますということがわかることや、あと、これは、神戸WIFIとか京都WIFIなど、簡単にパスワードをいれると全域でどの企業であっても、つながるように、自治体とNTTなどで連携してシステムをつくりあげているわけですよね。実は台湾、香港では当たり前であって、日本はかなり出遅れているということで総務省のほうも危機感をもって対応しているらしいのですが、山形県でのWIFIの実状、まずどういう風に把握しているか。で、今後、ぜひともやっておかなくてはいけない事と思いますがどういう風にとりくまれるのか。伺います。

武田観光課長

WIFI FREE、無料公衆無線LANですけれども、NTTのものが情報として公開されていますけが、光ステーション。ですが、県内1900箇所ぐらいあります。レストラン、医療、ファッション関係、ショッピング関係、宿泊施設、コンビニエンス施設。などで1900箇所ということであります。ホテルなどでは使える状況になっておりますが、温泉旅館のほうでは全くないところとか、ロビーだけあるところだけというところがあって、そういうところに設置をすすめていかなければということで9月補正でお願いをいたしまして、順次支援もしながら整備を進めるということでやっております。来年度以降につきましても日台観光サミットもございますし、外国人の方の使い勝手ということを考えまして、更に拡大していけるようにしていきたいと思っております。また市町村のほうでもいろんな海外の大会などを機に公衆無線ランを入れているということで順次整備は進んできているということだと思いますが、まだまだ足りないので、行政民間みなさんと一緒に整備を進めていかねばととらえております。

さらにご紹介いただいた事で、外国人の方がどこでも旅行期間中使えるようにということでは、カードでパスワードをお渡しして県内各地でつかっていただけるように、県内で10箇所程度で配布もしております。

それがどこで配布しているかとか、どこで使えるかという情報もネットでは出しておりますが、まだまだ十分に行き届いていないのではないかと思っておりますので、どこで使えるか、どこでカードをもらえるか、まずは設置をクリアするかとか。の周知を更に強化しかなきゃならないと考えております。また、さきほど、自販機の話をさせていただきましたけれども設置費用も維持費もかからないということでメリットがあると考えております。ただ一定の販売量がないといけないとか、設置場所にも制約があるとか、条件が整えばと言うことになるかと思いますが、例えば道の駅、であれば県土整備とタイアップして推進をはかっているということでございます。

草島

ICTを観光に活用していくかと言うことになると思うんですが例えば出羽三山、今回12月31日、ぜひ皆さんおいでいただきたいのですが、今年重要無形文化財にも指定された松例祭あります。この中身。なかなか外国人の人達になんでこういう事やっているのか伝えるのがとても難しいんですよ。こういうコンテンツをもしWIFIが整備されていたらスマホで流すことができるし、変な看板つくらないで済むわけですよね。そういうことを考えるとそれぞれのコンテンツをしっかりと掌握していただいたり、いろんなかたちで活かせると。それからWIFIがないと本当に動けない外国人の方々がやってくるんですよね。で、やはり京都の取り組みのように、実に参考にしていただきたいんですが、面的にどうカバーできるか。それと、観光で行く場所。出羽三山神社。仏閣、観光で訪れそうなところにあるのか。無線lan、無料で簡単に使えるもの。是非チェックしていただきたいと思います。今、おっしゃっているのは点でしかないんですよ。点で使えるのはもちろん増えることが望ましいのですが、面としてどうカバーできるかということがこれからとても重要だと思いますし、来年サミットに向けて私は一番やっておかきゃないけない基盤整備づくりだと思いますので、ぜひお踏まえいただきたいと思いますけれども、これ部長いかがでしょうか。

大沢部長

先ほど以来、武田課長がお応えしているように、この問題の重要性というのは私どもも認識しておりますので、今年度の補正、来年度の予算も含めて、有効な基盤整備ができるように、しっかりと検討してやっていきたいと考えております。

商工労働観光常任委員会12月 山形DCの効果の評価と出羽三山、加茂水族館の振興策について

草島

次にDCの関係の効果ですが。先日発表会もいかせていただいて、課題の中で、やはり観光地にいっても隣接の市町村で波及がなかったということだとか、周遊させる仕組みのようなところが課題となっていますけれども、そうした課題については今後どういう風に展開していくのか。伺います。

武田交流

やはりものすごく人気が高い。例えば加茂水族館。あれだけ多くのお客様が来ていただいているわけですので、そこから更に山形のちがう魅力を感じていただきたいというふうなことで、例えばDC期間中でも加茂水族館の半券を」持って行くと致道博物館の割引になるということなどを考えてできるだけ波及効果が及ぶようにというような取り組みを進めてきたところです。そうはいってもものすごく、絶対的にアップしておりますが、その中でもアップしたところとアップ率が低かったところがありますので、できるだけ、多くのお客様においでいただいたら、そこからいかに山形の魅力をもっと考えて周遊していただけるかということをポストDCにむけてはおこなっていこうと。いう風に考えているところです。例えばその、今回のDCあった中で、テーマ、ターゲットをもってやったような企画というのはしっかり周遊もしていただけて、お客様もおいでいただいた。一つの例でいうと、国宝の同時展示。三寺参り。ですね。山寺、慈恩寺、じゃくしょうじ。をまわっていただく若い女性をターゲットをしっかりしてつないでいったものについては周遊ができているととらえておりまして。テーマ性をしっかりともってお客様を周遊していただけるようにすると言うことで、市町村内でつなぐのはまず市町村でご検討いただき、市町村と市町村をつなぐのは総合支庁のほうで、またそれをつなぐのは、県のほうでということで、今、そういう方向でポストDCにむけて、様々な産業観光ですとか縁結びですとか、美術館、博物館ですとかそういうテーマ性をもって準備を進めるということで、民間の皆さんとともに進めていきたいと思っております。

委員長 成果が発表されて、経済波及効果125億円。と、それはわかります。。とありますが、ただしこれだけみても、次の戦略につながらない気がしてて、よりですね。さきほど石黒さんもおたずねになった、何歳ぐらいの方が来ているとか、どこから来ている人が実際に多いのかとか。実は庄内支庁のほうでとりくみがあって、例えばモニタリング9月にやっているわけですよね。県外客88%占めていて、首都圏が最も多くて、隣県だと秋田県、宮城県、、とあるわけですけれどこうした詳細があって、僕らこれを見ないと、どうしたらいいかわかんないと思うんですよ。これは全県的にまとめたり、サンプリングとったりされているんでしょうか。この委員会でも今までにないような統計の取り方しましょうよ。と前回も言ったと思うんですがそういうのはどうなんですか。

武田

サンプリング調査は実施しておりますが、業者に委託しておりまして、その結果はまだできておりませんで、別にDCだけということではなく、定期的に3ヶ月に1回、とかアンケート調査を実施しております。庄内のほうでは、独自に職員の方が10地点ほどでやったということ、で県外客が、庄内のほうは県外客が多かったということでこれは、県内全体での統計というよりは、傾向が見えるところがありまして、隣県から来る方が多い施設とか、それから50代以上のシニア層がきている、若い人が来ている。どういう企画をしたかに対してどういう方がおいでいただいているかということは、まとめてしまうとぼやっと見えなくなってしまう。それは施設ごと、あるいは地域ごとの分析ということに成ろうかと思いますので、それはそれぞれの地域で分析しているところがあって、さきほどざっくりお話しましたけれども、、、それぞれ各地域でも DCの成果を踏まえて、課題とか分析について地域委員会を実施しておりますので、そういう結果を踏まえて、更にそれぞれの地域でもポストDCに向けてどういう風にやっていくかというのを考えていくという状況でございます。

草島

加茂水族館、出羽三山。加茂水族館63万人いっている。出羽三山も特に蜂子の皇子のご開扉が大変人気で18万人とも伺っている。来年度こうした資源をどういう風に活かしていくか。県としてどのように考えているか。伺う。

武田観光交流課長

まず、加茂水族館も出羽三山もそれぞれどちらも地元でどのような取り組みをしようとしているかを踏まえて支援をしていきたいと考えております。加茂水族館のほうでも今年もウエディングをやってみたりとか、湯野浜温泉とタイアップして閉館してから、ナイトツアーとかいろんな企画も、このままではということで考えていらっしゃって取り組みを進めていらしたみたいですので来年度もいろんなアイデアをだされてくるものと思っております。加茂水族館にいらしていただいた方を更にいろんなところに周遊していただくまた他のところに来ていただいた方に加茂水族館の情報をお伝えしていくということも県としてはしっかりと発信をしたいと考えています。

出羽三山ですけれども、蜂子の皇子のご尊像ご開扉はやはりこの年、午年ご縁年というのは今年限りとなりますが、来年も羽黒山五重塔ライトアップは考えていらっしゃるということでありましたし、先ほど申し上げた東の奥参り、若い女性をターゲットにした。これは引き続き、今年の成果を踏まえて更にPRをしていくということでお聞きしております。特別の羽黒山について、ご縁年というのはないですが、羽黒山は、杉並木、ミシュラングリーンガイドジャポンの三つ星という価値をもっているところでありますので、しっかりとPRをして国内外からお客さんを呼んでこれるようにと、言うふうなところかと思います。月山神社ですけれども、20年に一回の式年遷宮が今年おこなわれて、来年の開山祭で一般にお披露目するということでもありますし、湯殿山のほうでは、大日坊と注連寺で、表が丑年ご縁年、裏が羊年ご縁年ということで来年裏年のご縁年でご尊象をご開帳するということもお聞きしておりまして、ガイドブックとかホームページをつかって積極的にPRしていきたいと考えておるところです。

草島

ありがとうございます。加茂水族館については、今どうなっているかというと、一日200人ぐらいの来場だそうです。だから、ゆっくり観れる。ただ、アシカショーはありません。ということですけれども、ゆっくり観れて、もう一つの魅力は、あそこに非常に優秀な板前がいるんですよ。夏は忙しすぎてあまり活躍できなかったかもしれませんが、今じっくりですね。庄内のあそこで泳いでいるお魚、もちろんそのまま使うわけではありませんが、同じ種類の魚の料理を提供していると。これから寒だらも出すようなので、逆にPRしていただきたいと。これは、実は水族館でまた100万円かけてテレビに宣伝うったらしいんですね。こうした柔軟なやり方というのが館長の腕だと思うんです。で、加茂水族館でいうと、いろんな山形県内のミュージアム、観光施設あるわけですが、ああいう機動力で動けるような仕組みをいかにつくれるかだとおもうんです。加茂水族館のように自由に動く事を奨励できるようなしくみは実はなくて、いろんなかたちで独自に努力している あの運営スタイルがあるから、これだけの成果があがっているんだということを改めて掌握していただきながら、じゃ、県内の施設を活性化するにはどうしたらいいかということで活かしていただきたいと思うんです。そこをぜひこれは観光サイドだけではなく教育委員会の話になるかもしれませんけれどもぜひお願いしたいと思います。

出羽三山、羽黒山でいうと、今年は、NHKの海外放送で修験の体験そのものが発表されました。1週間の秋の峰という他に、3日間の体験が毎週おこなっているんですが、若い人、女性も相当訪れている。これをしっかりと把握していただきながらですね。これからの発信に役立てていただきたいと思います。

26年度一般会計補正予算の内、最上小国川ダム関連事業について反対討論

議199号平成26年一般会計補正予算の内、最上小国川ダム建設事業関連について 反対の立場で討論いたします。

人口減少、地域消滅と言われる時代になりました。

この時代に私が最も大切にすべきことは、

山形にしかない価値や魅力を絶対に失ってはならないという事であると考えます。

なぜならそれが、今後の観光立県を目指す上での観光客をひきつける。また、都市生活者の移住を促す必然性だからであります。

最上小国川。

縄文の女神の時代から現在まで、小国川上流部のブナ原生林から日本海まで、100キロの森里海をつなぐダムのないこの天然河川は、まさに生物多様性のいのちのゆりかごであります。これこそ山形県の自然遺産であり次世代に手渡さなければならない宝であると考えます。

今年になって、流水型ダムでも環境が悪化し、流域のアユやサクラマスの生態に影響を与えうる事が最新の実例などによって明らかになりました。

そして、流域の安全安心の確保は、赤倉温泉街の河道改修によって十分に可能であり、ダムよりも有効な治水ができるということが立証されています。そしてそれにともない温泉街の再生をおこなうことこそ、持続可能な流域に貢献しうることが提言されています。

県は、こうした重要な科学的知見を排除し続けてきたことが確認できました。

更に県の、「漁協組合員には財産権などの権利がない」という姿勢は、「漁業を営む組合員の権利は物権的性格を有する。として143条をもつ漁業法に照らせば 漁業法の精神から完全に逸脱した違法行為であります。

「ダムをつくってもダムのない川以上の清流をつくる」とした県の漁業振興策は、これまで営々とつちかわれてきた、川の力を活かした漁業振興の歴史にピリオドをうつものであります。

そしてその振興策は、本当に小国川を愛する川漁師や釣り人、そして川で遊ぶ子供達には、詭弁でしかありません。

ダム撤去や流域治水を実践し、天然河川をとりもどそうとする世界の潮流とも矛盾するものです。

今、山形の価値を更に高め、世界に発信していかねばならないこの時代に、そして2年後、「森は海の恋人」をうたって「豊かな海づくり大会」を開催するのであれば、時代に逆行し、山形ならではの自然資本を破壊するダム開発は見直しすべきであります。

以上、反対討論とします。

商工労働観光常任委員会12月 バイオの安全管理とDIOジャパン問題について

草島

●バイオ関連施設の安全管理について以前、立ち入り調査ができるような安全管理の仕組みが必要なんじゃないか。となげかけておきました。検討するという話でしたが、その後の状況を伺います。

● バイオの安全管理でございますけれどもスパイバーの昨年11月に試作研究棟が完成し、その地、今年9月にはいりまして、第2試作研究棟に着手しています。バイオの安全管理につきましては、鶴岡市、スパイバー株式会社、小島プレス株式会社との3者で環境に関する覚え書きを今年度5月30日に締結しています。その中の申し合わせ事項の中で、専門知識者をともなった立ち入り確認をすることができるとの申し合わせがありまして、それは3者で申し合わせが確認できている状況でございます。その立ち入り確認にいたしましては、スパイバー、業者の事業進捗の状況 今ちょうど第2件目が建設中で、その建て屋の完成が来期に移設する試作研究装置類が完成する予定の年度末までには立ち入り確認を行う方向です。県は立ち入り確認に協力するかたちで立ち入り調査の際、一員として確認します。

● 素晴らしい研究なのは承知しております。ただ、LS1の遺伝子組替えの大量の微生物を扱う施設であることを意識し。バイオセイフティーはきちんと行政的に管理していただきたいと思います。

DIOジャパンの関連。雇用関係はどのようにカバーできていますか。

▽ DIOジャパンのコールセンター 問題。鶴岡コールセンターにつきましては、本園の7月をもって閉鎖ということで、元従業員の方々の就職問題が生じたということ。閉鎖にともなって解雇された方々は21名いらしたわけですが、そのうち、求職者としてハローワーク登録された方は20名いらっしゃいます。11月8日現在ですがそのうち13名の方々が再就職された。とお聞きしております。未払い賃金などの問題については、国の制度によって8割については立て替え払いの申請者に対して支払いがなされた。ということで2割は親会社に対してDIOジャパンに他は申請している。と。

それからですね、13人の他の方も、残りの方も就職活動されており、10月22日鶴岡市主催の求職面接会ワークチャンスがおこなわれた。求職者全員に対して事前に声がけをおこなった。とお聞きしております。22日の参加の関係者の参加は2名と伺っております。

● まだ就職できていない方もいらっしゃいますので、引き続きしっかりフォローアップお願いします。