ならぬことは、ならぬ!放射能汚染水の海洋放出、反対!

ならぬことは、ならぬものです。

うそを言うてはなりませぬ。

イチエフ(福島第一原発)からの汚染水の海洋放出、反対!

政府は「処理水」。IAEAがお墨付きを与えたかのような報道。ちょっと待った!

世界初!の事故炉からの放射性物質を含む汚染水が海洋放出される。

量は134万トン。

東京ドーム一杯(124万トン)より多い大量の汚染水を,希釈しながら40年以上も放出するというものです。

日本の福島から、世界中の海を汚染する、深刻、大規模、長期にわたる犯罪的な環境汚染です。

世界の市民社会と連帯し、絶対に辞めさせよう! 汚染水の海洋放出、絶対反対!

What is not to be done is to be done.

Do not tell lies.

I oppose the discharge of contaminated water from 1F (Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant) into the ocean!

The government says it is "treated water," as if the IAEA endorsed it. Wait a minute!

This is a world first! Contaminated water containing radioactive materials from the accidental reactor at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant will be discharged into the ocean.

The amount is 1.34 million tons.

That's more than the size of the Tokyo Dome (1.24 million tons), and it will be discharged for more than 40 years while being diluted.

The more we listen to the people of Fukushima, the more questions erupt!

The more we hear from the people of Fukushima, the more doubts we have!

From Fukushima in Japan, it will contaminate the oceans of the world,

It is a serious, massive, long-term, criminal environmental pollution.

We stand in solidarity with civil society around the world and must call it off! We absolutely oppose the discharge of contaminated water into the ocean!

ドイツは2023.4.15に脱原発!日本は?(記事)

9月8日、福島の漁業者をはじめとする151名が東電や国へ訴状を提出。

訴状をぜひご覧下さい。(40頁ありますが、論拠明快です。)

●海洋放出をおこなう理由がない。

タンク用の敷地は未だ地域に豊富にある。東電はモルタル化や大型タンクなど、代替案を全く真摯に検討していなかった。

●核種の全てをあきらかにせず、生態系への影響など、安全性が担保されないままの海洋放出

●福島の漁業関係者と交わした「関係者の理解を得ないままの放出はおこなわない」という事を完全に反故

●ロンドン条約他、国際的な法例違反。

他。

福島県民有志の請願を紹介議員となり、鶴岡市議会に提出! 2023.8.29

東京電力福島原発からの処理汚染水の海洋放出の即時中止を求める

意見書の提出を求める請願

【請願趣旨】

2023年8月22日、政府は東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理汚染水について海洋放出を決定し、24日午後1時、東京電力は海洋放出を開始しました。国内外から多くの反対の声が噴出する中の強行です。この放出には、明らかに以下の問題が存在しています。

1、「関係者」の理解は得られていない 2015年8月、政府及び東京電力は福島県漁業協同組合連合会(以下県漁連)に対してALPS処理汚 染水に関して、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と約束した。その後も8月17日のNGOと東電、経産省交渉の際に至るまで「約束を遵守する」と繰り返してきた。「関係者」とは、影響を受ける漁業関係者、福島の人々をはじめ、本件に関心を有する日本国内外の市民はすべて含まれると考え得る。岸田首相は、2023年8月20日、福島第一原発を視察し、東京電力幹部と意見交換を行ったが、福島県漁連関係者には会わなかった。関係者の筆頭というべき地元福島の漁業者にも会わず、確認しない上での決定は許されるものではない。

福島県内の市町村のうち、7割以上の自治体が処理汚染水の放出に関して、反対や慎重な対応を求める内容の意見書を可決している。

2、放出される放射性物質の総量が不明なままの排出 タンク貯留水には、トリチウムのみならず、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性物質が残留し、タンク貯留水の約7割で告示濃度比総和1を上回っている。東京電力は当初、ALPSによりトリチウム以外の放射性物質は除去し、基準を下回っていると説明してきた。トリチウム以外の核種が残留していることが明らかになったのは2018年の共同通信などによる報道によってである。

東電は、トリチウム以外の放射性物質が基準を超えている水については、「二次処理して、基準以下にする」としているが、どのような放射性物質がどの程度残留するか、その総量は未だに示されていない。それどころか、東電が詳細な放射能測定を行っているのは、全体の水の3%弱に相当する3つのタンク群にすぎない。東電は、「放出前に順次測定し、測定後、準備が整い次第放出する」としているが、これでは放出する直前にしか、何をどのくらい放出するのかがわからないことになる。また、放出される放射性物質の総量は、すべてのタンク水を放出し終わるまではわからない。

放出後の環境省のモニタリングは、トリチウムの他は想定核種の200種の内、60種しか予定がなく即時測定は不可能。モニタリングは第三者機関で全核種おこない即時公表すべきである。

3、「海洋放出ありき」で進められた検討

政府の審議会における一連の検討プロセスをふりかえると、代替案の検討は極めて表面的にしか行われず、結論を「海洋放出」に誘導するものであった。2018年当時、海洋放出を含む5つの案が示されたが、その際、海洋放出の費用は17〜34億円、期間は52~88か月とされ、5案の中ではもっとも安く、かつ短期間の案として示された。しかし、その後、海洋放出の費用は膨れ上がり、現在わかっているだけで1200億円以上、放出期間は東電のシミュレーションでは30年以上とみられている。

また、技術者や研究者も参加する「原子力市民委員会」が提案した、「大型タンク貯留案」「モルタル固化処分案」は、十分現実的な案であるのにもかかわらず、公の場ではまったく検討されていなかった事が明らかになっている。改めて代替プランを真摯に再検討すべきである。

4、「風評加害」という口封じ

政府は、ALPS処理汚染水の海洋放出の影響を「風評被害」に矮小化している。そして、メディアも政府見解を繰り返し報じている。代替案やトリチウム以外の放射性物質についてはほとんど報じられていない。本来、原発事故は人災であり、その加害者は国及び東電である。「風評被害」のみを強調する政府の手法は、メディアの報道ともあいまって、放射性物質の海洋放出の影響やリスクについて指摘することを、「風評加害」とレッテル貼りし、健全な議論を封じ、民主主義を蹂躙するものとなっている。

5、意図的な放射性物質の放出はロンドン条約議定書に違反する可能性

2011年3月11日の原発事故以降、すでに大量の放射性物質が環境中に放出されてしまった。今回の放出は、それに上積みをする形で、政府によって意図的な放出を行うものである。放射性物質は、集中管理し、環境への放出を行わないことが原則であり、放射性廃棄物の海洋への投棄は、ロンドン条約96年議定書によって全面的に禁止されている。海洋放出はこの議定書に違反する可能性がある。

【請願事項】

国及び東京電力は、福島第一原子力発電所からの処理汚染水の海洋放出を即時中止すること。

以上、地方自治法第99条の規定により、国に対して、意見書を提出されるよう請願いたします。

請願者 緑ふくしま 蛇石郁子

鶴岡市議会 紹介議員 草島進一 長谷川剛

2023.8.18 福島県民をはじめ、全国から約300名が

首相官邸前に終結し、緊急行動!

海渡弁護士 脱原発弁護団 の発言に注目

「汚染水放出による害は風評被害ではなく実害です」

今回の汚染水汚染処理水の対応法律は国際法上も国際法上も違法である。これは東京電力と国が事故を起こし、その無策。要するに遮水措置をとらなかったために増やしてしまった水。その汚染物質を作り出した人が責任を持って処理するというのが原則です。汚染物質というのは環境から隔離して保管するというのが原則です。環境汚染物質をを貯めてたものを故意に洩らすなんてことはありえない 。そして国際法上のですね予防原則というのは確立した考え方です。予防原則というのは安全性が確認されていない行為をしてはならないというもので、汚染処理水の中、トリチウムも危険ですけれども、セシウム、ストロンチウム、ヨウ素などが大量に含まれている。仮に希釈としてもそれもともとあったものが全部出てしまうんです。生体濃縮される危険性もあります。これらの評価はきちんとなされていません。したがって、これらの海洋放出が行われたときに消費者の魚を買わなくなるのは風評被害ではなくて正当な自衛行動です。それによって漁業者は大変な被害を被るでしょうけれども、それは政府の行為、東電の行為による被害であって風評被害ではない。実害です。

又、より安全な方法があればその他による安全な方法を選択すべきであって、そちらを選択すべきです。タンクで長期に保管する。モルタル固化する。とした方式があるにもかかわらずそれらについて正当な評価がなされていない。そのもとで海洋放棄するということは明らかに違法です。

最後にIAEAが、報告書を出しました。この報告書は、確かに政府の言っていることを鵜呑みにしている部分はありますけれども、政府のやった政策決定について推奨も支持もしないとはっきり言っている。IAEAの報告書は決して政府の海洋放出を正当化するもではないということをを確認したい。

私ども脱原発弁護団としては 非常に困難な状況では何らかの裁判手続きでですねこの違法な海洋放出を食い止めるそのための努力を最後の最後まで続けたいと思っております

Lawyer Kaiwatari, Lawyers for Nuclear Power Plant Phase-Out, notes that "the harm caused by the release of contaminated water is not reputational damage, but actual harm."

The law to deal with this contaminated water contamination is illegal under both international law and international law. This is an accident caused by TEPCO and the national government and its inaction. In short, water that was increased because they did not take measures to shield the water. The principle is that the person who created the contaminant is responsible for its treatment. The principle is that contaminants should be stored in isolation from the environment. There is no way to intentionally leak a stored environmental pollutant. The precautionary principle is a well-established concept under international law. The precautionary principle is the principle that one must not take any action that has not been confirmed to be safe, and in the contaminated treated water, there are large amounts of cesium, strontium, and iodine, as well as tritium, which are dangerous. Even if we dilute the water, all of the original contents will be released. There is also the danger of bioaccumulation. These have not been properly evaluated. Therefore, when these discharges are made into the ocean, consumers stop buying fish, which is not a reputational damage but a legitimate act of self-defense. Fishermen will suffer greatly from this, but it is damage caused by the actions of the government and TEPCO, not reputational damage. It is actual damage.

If there is a safer method, we should choose the safer method by other means, and we should choose that. Store in tanks for a long period of time. Solidify with mortar. There are other methods, such as long-term storage in tanks, solidification with mortar, etc., but these methods have not been properly evaluated. It is clearly illegal to abandon the site at sea under such a method.

Finally, the IAEA has issued a report. The IAEA report does not justify the government's decision to abandon the oceans.

We, the lawyers for a nuclear power free Japan, would like to continue our efforts to stop this illegal ocean discharge until the very end, through some kind of court proceedings, under very difficult circumstances.

Translated with DeepL

8月22日より連続 街頭演説

8月25日 夕方

8月23日 夕方 17:30~

8月23日 朝 7:30~

8月22日 夕方 17:30~

「不都合な真実」がずらり

2023.8.24 Videonews.com 配信のハワイ大 ロバート・リッチモンド博士×神保哲生

何が処理水か?何が希釈すれば安心か?どこがIAEAのお墨付きか? 世界で初の事故炉からの汚染水。プロパガンダで国民を騙すな!

東電は、汚染水の中身を未だ明らかにしていない。IAEAがお墨付きを与えたというのはマチガイだ!「関係者」は私達だ!

2023.8.18 緊急首相官邸前行動 ならぬことは、ならぬものです。

2023.8.18 東電、経産省への要請と、緊急集会

国会議員 弁護士 福島県民、NGO有志が続々スピーチ。

2023.8.17 東電、経産省に汚染水放出の中止を求める署名を提出。その後、東電、経産省 との協議 FOE-Japan

34億円と言っていたのに1200億?

放出期間は88ヶ月と言っていたのに40年以上!?

それでも強行?

市民側が提案していた代替プランも全く議論していないって、どういうこと?

当日の要点 まさのあつこ 88ヶ月が40年? 34億が1200億!?

私、草島は、世界、国内連携のキャンペーンとして7月17日、以下のような街頭演説をしました。

で、Twitter に

東京ドーム一杯以上の133万トン、トリチウム以外の7割処理されてない放射能汚染水とトリチウム汚染水を今後50年も福島から世界中に垂れ流す。放射性物質はDNAにインパクトし、人を含み動植物が奇形、生殖異常の恐れがある。何処が処理水?何処が風評か?

と書きました。すると、なんと炎上!? 変な誹謗中傷、議会事務局にも問い合わせがあったり。大変迷惑です。

別に持論のみで演説、見解しているのではないし、資料をお読みになればわかるように、風評の問題ではないのです。

私の演説や、書き込みの根拠は以下です。どうぞ確認して下さい。

反論ある方は、科学的に反証してください。プロパガンダの押しつけ、誹謗中傷は辞めて下さい。

原子力市民委員会 公開フォーラム 「いま改めて、処理汚染水の海洋放出問題を考える」必見。何をどのくらい放出するかもよくわからない。汚染水放出。他、政府やTEPCOの「不都合な真実」がしっかりと述べられています。

当日のプログラムや資料はこちらに掲載しています http://www.ccnejapan.com/?p=13868

00:03:14 (1)IAEA報告書の矛盾、そして見過ごされていること(細川弘明・京都精華大学名誉教授) 00:15:41 (2)何をどのくらい放出する?(満田夏花・国際環境NGO FoE Japan 事務局長) 00:28:00 (3)放出されようとしている「処理汚染水」とは(天野 光・いばらき環境放射線モニタリングプロジェクト) 00:47:39 (4)海洋放出は避けられる――現実的な代替案(川井康郎・CCNE原子力技術・規制部会 00:59:28 (5)「処理水」の夢物語と廃炉をめぐる過酷な現実(菅波 完・CCNE原子力技術・規制部会) 01:12:59 (6)福島県の漁業の今(柳内孝之・小名浜機船底曳網漁業協同組合専務理事) 01:29:42 (7)復興と廃炉の両立とALPS処理水問題を考える福島円卓会議について(林 薫平・福島大学食農学類准教授) 01:54:32 (8)海洋放出に対する地元住民の受けとめ(武藤類子・CCNE委員) 02:01:07 (9)福島第一原発の廃炉と真の復興とは(八巻俊憲・CCNE福島原発事故部会) 02:12:25 ■今後に向けて リレートーク

IAEA レビュー 報告書には問題がある。★世界初の原発事故炉の汚染水放出という認識が乏しい。★★報告書で扱っていない重要な事がたくさんある。★★★東電と政府見解をなぞっただけで汚染水の中身もわかっていないIAEA ★★★★正当化(justification)に大問題あり!他

2023_0718 ALPS処理汚染水・海洋放出に関するIAEA報告書への「見解」発表記者会見

2023.1「汚染水はなぜ流してはならないか」

小出裕章 先生 講演会 とても分かり易いです。

2023.5.7 Don’t Nuke the Pacific 「科学者が語る放射能汚染水を海に流してはいけない理由」

2022.12.17 放射能で海を汚すな!国際フォーラム~環太平洋に生きる人々の声

マクジャニ博士ら5名の科学者の覚え書き 2022年 ←必読です。問題が満載です。

以下は、DNAにインパクトの論拠です。

トリチウムの人体への影響を軽くみてはならない ビデオニュース.comより

川田昌東先生

2021年6月13日

河田昌東(NPO法人チェルノブイリ救援・中部)

名古屋大学理学部定年退職。現在、NPO法人チェルノブイリ救援・中部理事。遺伝子組換え情報室代表。専門は分子生物学、環境科学。活動暦多数。

はじめに

事故から10年経った今も続いている福島第一原発の放射能汚染水問題は今後も簡単には解決出来そうにない。その大きな原因は「トリチウム」にある。東電の発表では事故直後の2011年5月~2013年7月にかけて海に流出したトリチウム量は約20~40兆ベクレル(2~4×1013Bq)で、この中には事故直後に流出した高濃度の汚染水や東電が意図的に放出した汚染水中のトリチウムは含まれていない。現在1200個のタンクに貯蔵されている汚染水120万トンに含まれるトリチウムは860兆Bq(8.6×1014)で、今なお毎日150トン増え続けている。東電と政府はこれを基準以下に薄めて海洋放出するという。何が問題か。

- トリチウムって何?

トリチウム(Tritium:略号T)の和名は三重水素と呼ばれ化学的性質は水素(H)と同じである。水素は原子核に一個の陽子(P)、その周りを一個の電子(e)が回っている最も小さい安定元素である。トリチウムは原子核に一個の陽子(1P)の他に2個の中性子(2N)を含み(1P2N)、不安定なため中性子の1個が電子を放出して陽子に変化し、原子核に2個の陽子(2P)と1個の中性子(N)を含む(2P1N)新しい元素(ヘリウム3:3He)になって安定化する。この時放出される電子がベータ線(β線)である。トリチウムの半減期は12.3年である。原子炉の中では、冷却水(H2O)に僅かに含まれる重水(H-O-D)の重水素(D)の原子核に中性子が取り込まれたり、不純物のリチウムや加圧水型原発の冷却水に含まれるホウ素という物質が分解したりしてトリチウムが出来る。従って、原子炉の冷却を続ける限りトリチウムは新たに生産され続けることになる。一方、我々が生きている生活圏でもトリチウムは存在する。過去の核実験や宇宙線の影響で、地球上の水の中には1~2Bq/L程度のトリチウムが含まれている。

- トリチウムは何故除去出来ない?

化学的性質が水素と同じで、トリチウム(T)を含む水(T-O-H)と通常の水(H-O-H)が区別出来ないからである。セシウム137やストロンチウム90など多くの放射性物質の除去には、その元素の化学的性質を利用し吸着や濾過などを行い除去する。しかし、通常の水とトリチウムを含む水はこうした方法では区別できず除去できない。その結果、沸騰水型原発では原子炉内で年間2兆Bq(2×1012)、加圧水型原発(PWR)では87兆Bq(8.7×1013) のトリチウムが生成されるが、その殆どを放出可能な海洋放出基準が定められている(濃度では60000Bq/L)。余談だが、青森県六ヶ所村の再処理工場が通常に稼働すれば、年間1900兆Bq(1.9×1015)を大気中に、1.8京Bq(1.8×1016)を海中に放出する予定である。トリチウムの放出基準は事実上存在せず、現実追認でありそれが根本的な問題である。

- トリチウムの何が問題か

トリチウム水は通常の水と同様、経口や呼吸、皮膚を通じて体内に入る。体内でも普通の水と同様に血液や体液を通じて細胞内の様々な代謝反応に関与し、タンパク質や遺伝子(DNA)の中の水素に取って代わりその成分として入り込む。体内で水として存在する場合は新たに入ってくる水に置きかわり体外に排出される(生物学的半減期は12日)が、細胞の構成成分として取り込まれたトリチウムは容易に代謝されず、その分子が分解されて水になるまで長時間留まり(放射線生物学者ロザリー・バーテルによると少なくとも15年以上)、ベータ線を出し続けることになる。盛んに細胞分裂する若い細胞ではより多くのトリチウムを成分として取り込む。体内の有機物に取り込まれたトリチウムは有機結合型トリチウムOBT (Organic Bound Tritium)と呼ばれ、セシウムのように単に元素として体内に存在し放射線を出す放射能とは区別が必要である。しかし国際放射性防護委員会(ICRP)はこの点を過小評価している。トリチウムの出すベータ線はエネルギーが極めて小さく、外部被曝は殆ど問題にならないが、こうして体内に取り込まれると、全てのベータ線は内部被曝の原因になる。

- DNAに取り込まれたトリチウムの問題

トリチウムは遺伝子DNAの中の酸素や炭素、窒素、リン原子と結合し、化学的には通常の水素原子と同じ振る舞いをするが、半減期とともに電子(ベータ線)を放出して周囲を内部被曝させ様々な分子を破壊する。しかし、それだけではない。トリチウムが壊れヘリウム原子に変わると、トリチウムと結合していた炭素や酸素、窒素、リン等の原子とトリチウムとの化学結合(共有結合)が切断する。ヘリウムは全ての元素の中で最も安定な元素で他の元素とは結合しないからである。その結果DNAを構成している炭素や酸素、窒素、リン原子は不安定になり、DNAの化学結合の切断が起こる。このように、トリチウムの効果は崩壊時に出すベータ線の被曝だけではなく、一般的な放射性物質による照射被爆とは異なる次元の、構成元素の崩壊という分子破壊をもたらすのである。いわゆる照射被曝は確率論的現象だが、DNAの破壊はトリチウムの崩壊と共に100%起こる。

- トリチウム汚染で起こること

核実験が始まる1950年代以降、トリチウムの生物学的影響に関する研究は数多く行われている。最も広く知られているのは染色体の切断などの異常である。人リンパ球を使った実験ではトリチウム水に晒されると3700Bq/ml 位から染色体異常が起こり、370万Bq/mlではほぼ全ての細胞で染色体が壊れる。DNAの構成要素の一つチミジンの水素をトリチウムで置換した場合、37Bq/ml位から染色体の異常が始まり19万Bq/mlの濃度では100%の細胞が染色体異常を起こす(堀、中井:1976年)。このように有機結合型トリチウムOBTの危険性は通常の放射能による被曝とは次元が違う。生体次元での研究も数多くあり、染色体異常(突然変異)の結果、致死的なガンなどの健康障害が指摘されている。特に問題なのは子宮内胎児への影響である。トリチウム水やトリチウムを含む体内の分子は、胎盤が通常の水や分子と識別出来ないため、そのまま胎児の細胞に取り込まれる。その結果、胎児に異常が起こり、死産や早産、流産などの他、様々な先天異常などの原因になる。米国カリフォルニア州のローレンス・リバモア国立核研究所のT. ストラウムらの研究(1991~1993)ではトリチウムによる催奇形性の確率は致死性ガンの確率の6倍にのぼる。 カナダのオンタリオ湖はカナダ特有の重水原子炉から出る大量のトリチウムによる汚染が知られている。その結果、周辺地域で1978~1985年の間に出産異常や流死産の増加が認められ、ダウン症候群が1.8倍に増加し、胎児の中枢神経系の異常も確認された(カナダ国立原子力エネルギー規制委員会報告1991年)。

また最近明らかになった重大な事実がある。英国の核燃料加工施設でトリチウムを扱う作業に従事した34名について調査したところ、平均被曝線量がγ線は1.94mSv(ミリシーベルト)、トリチウムによるβ線被曝が9.33mSvしかなかったにもかかわらず、血液中リンパ球の染色体異常が多発していた。

このように、トリチウムは放射線のエネルギーが低いためにその影響が過小評価されがちだが、ベータ線被曝だけでなく、生体分子の構成成分の破壊を通じて、他の放射性物質とは全く異なる生物への影響もたらすことが大きな問題である。

●こちらの頁も参考のこと。ヒロシマの

福島原発のトリチウム汚染水について(3)

「海洋放出は安全」に対する反論

2021年6月24日

河田昌東(NPO法人チェルノブイリ救援・中部)

福島原発のトリチウム汚染水の海洋放出について海外での反対も広がっている。4月15日、国連人権理事会の特別報告者は日本政府がトリチウム汚染水の海洋放出を決めたことに対し「深い遺憾の意」を表明する意見書を公表した。一方で、海洋放出を主張する日本の原子力村の専門家らは従来の「トリチウムは安全、これまでも世界中の原発で海洋放出してきた、風評被害対策をすれば良い」と主張している。この小論では、今年6月9日、宮城県女川町議会原発対策特別委員会で講演した茨木大学の鳥養祐二教授の報告について反論する。同教授の議論は国の政策に通じており、海洋放出論の典型だからである。

鳥養教授の主張

- これまでも世界中の原子力施設からトリチウムの海洋放出は行われてきた。

- トリチウムは地球上に既に存在する。

- トリチウムのβ線はエネルギーが小さいので影響が小さい。

- 1500Bq/Lの飲用水を毎日飲んでも被曝は無視できるほど小さい。

- 海洋放出しても希釈されるので安全。

- トリチウムの検出は困難。

こうした主張の根拠は既に知られているICRPのトリチウムによる被ばく線量の計算を基にしたものである。しかし小論の著者(河田)は、これまでトリチウムが生体内の有機物に結合した場合に出来る「有機結合型トリチウム(OBT)」の危険性は、トリチウムのベータ線のエネルギ―吸収を根拠にしたシーベルトの大小では判断できない事を指摘してきた(前出小論参照)。

この点について、鳥養教授は「有機結合型(OBT)トリチウムは容易には出来ない」と主張している。こうした主張は汚染水の海洋放出を主張する専門家の共通認識である

反論1)

鳥養教授は、OBTは海水中の海藻や植物プランクトンによる光合成で作られるが、光合成で出来るのはセルロース(細胞膜等)で魚や人がそれを食べたとしても、殆どはそのまま外に放出されDNAに取り込まれることはない、と主張している。これは大きな間違いである。海藻や陸上の植物が育つのは主に炭酸ガスと水による光合成だが、その結果、最初に糖類が生成される際に必要な水素(トリチウム)が炭素と酸素に結合する。その出所は水である。こうして細胞内の代謝反応の第一歩が始まる。光合成で出来た糖類は勿論、セルロース合成にも使われるが、細胞が行う膨大な代謝反応で分解と合成が行われ、アミノ酸や蛋白質、RNAやDNAの原料が作られる。植物細胞内の有機物に結合している水素原子の殆どは根から吸い上げた水(陸上植物)、や細胞表面から吸収した水(藻等)に由来する。その際にトリチウム水が存在すれば水素の代わりにトリチウムが取り込まれる。

トリチウムの環境影響については、過去の核実験による大気や水の汚染がおこり、沢山の研究が行われ論文が発表されている。その最初の論文は1959年に書かれたカリフォルニア大学のV.MosesとM.Calvinの論文である。彼らは緑藻類のクロレラをトリチウム水と14CO2(放射性炭素14を含む炭酸ガス)で培養し、光を当てた場合と暗闇の場合でどのような成分に取り込まれるかを実験した。光合成で最初に出来たのは糖リン酸、リン酸グリセリン、アミノ酸(アスパラギン酸、グルタミン酸)、リンゴ酸であった。その後、これらの物質が様々な代謝経路を経て多くの有機物に取り込まれた。

その後も数多くのトリチウムの取り込みに関する研究が行われた。それらをまとめたレビューがフランスのC.Boyer 等によって書かれた(2009年)。その中でBoyerらは光合成が植物の非交換型有機結合トリチウム(DNAなど)の最も重要な供給源であることを指摘している。

また原発推進で知られる国際原子力機関(IAEA)は1981年に「いくつかの典型的な生態系におけるトリチウム」という117ページに及ぶ報告書を出している。この中でベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、メキシコ、オランダ、フィリッピン、タイ、アメリカ等の研究者が参加し、トリチウム・ガスとトリチウム水の環境影響、主に動植物による取り込みのメカニズムに関する研究結果をまとめている。

一例を紹介すると、アメリカのローレンスリバモア研究所はトリチウム水で海藻のアオサを8か月栽培した。また他の研究機関は緑藻のセネデスムスとクラミドモナスを12~42日間トリチウム水で培養しその濃度を調べた。その結果によると細胞内のトリチウム濃度は最終的には培養液中の濃度とほぼ同じレベルにまで達した。細胞内の組織結合性トリチウム(TBT:訳注OBT

と同じ意味)濃度は藻類の種類によって異なるが、培養液中濃度の40~90%に及んだ。TBT濃度が最大に達する時間は培養を始めてから約10日だった。その他、膨大な実験結果とその解釈が記録されている。

鳥養教授は植物プランクトンや海藻のトリチウム汚染は細胞のセルロースの汚染でありDNAには取り込まれないと主張するがそれは明らかな間違いであり、植物に取り込まれたトリチウム水は細胞の様々な有機物成分の原料となって汚染をもたらす。DNAの汚染もその一部である。

反論2)

鳥養教授は光合成では汚染が起こらず、細胞内の有機物のトリチウム汚染は「同位体交換反応」と呼ばれる原子の交換で起こるが、その速度は遅いのでDNA汚染は小さい、と主張する。

細胞内で有機物に結合する水素原子が周辺の水(H2O)と水素原子を交換する「同位体交換反応」は良く知られた現象である。鳥養教授のレジュメでは炭素原子に結合する水素がトリチウムに置き換わる図が示されている。

同位体交換反応における水素原子の置換は相手の原子で大きく異なる。アミノ酸やATP等の窒素や酸素、リン等に結合する水素は比較的容易に細胞内の水の水素原子と置き換わる。トリチウム水があればトリチウム原子が水素と置き換わり有機トリチウムが出来るし、その逆の交換反応も起こる。これらの交換反応は早いことが分かっている。問題は炭素(C)に結合した水素の交換である。この結合は安定で容易に水の水素原子とは置き換わらない。鳥養教授はこの炭素と結合した水素の交換反応のみを示しているが、それは正しくない。反論1で示したように、OBTの多くは炭素原子に結合しており、そのトリチウムの由来は同位体交換反応ではなく、細胞内の様々な代謝反応である。従ってトリチウム水のトリチウム元素が交換反応で有機物の炭素原子に

結合しにくい事象は汚染の起こりにくい理由にはならない。鳥養教授はこうした事情は知っていながら、敢えて起こりにくい事象を例示し、トリチウム水放出の危険性を過少評価しているのではないか。

反論3)

魚介類のトリチウム汚染の真の原因は「食物連鎖によるOBTの摂取」である。海産動物の魚介類の多くは食物連鎖によって成長する。小さな魚介類はプランクトンを摂取し、大きな魚類は小さな魚介類を餌にして成長する。水中の無機物を摂取して有機物を合成する事はない。即ち、魚介類の多くは最初からトリチウム汚染のあるプランクトンや藻類、小魚を食べる事によって、有機物として蛋白質や糖、核酸などを取り込み、分解してアミノ酸やブドウ糖、核酸の成分であるヌクレオチド等にしてから自らの細胞成分を合成する。魚介類は最初からOBTを取り込むことで自らのOBT汚染が速く、高濃度になると考えなければならない。DNAのトリチウム汚染の原因として同位体交換は論外である。

実際の例がある。英国のセラフィールド再処理工場はトリチウム汚染水の大量排出で著名である。データによると2004年のトリチウム年間排出量は3500TBq(テラベクレル1012Bq)で、周辺海域の魚介類のトリチウム汚染はカレイ(200Bq/Kg)、ムール貝(15Bq/Kg)、何れも湿重量あたりである。これに対し排水に有機物が多い英国カーディフ生命科学研究所の排水中トリチウムは2000年に年間100TBqで、セラフィールドの35分の1に過ぎないが、その周辺の魚介類のトリチウム汚染は20000~50000Bq/Kg(湿重量)と、セラフィールドの200~500倍も高い。これは排水中に有機トリチウムが多く含まれているのが原因であることが分かっている。このように、魚介類の餌に有機トリチウムが含まれているか否かで、汚染は大きく変わる。この事に関して注意すべき事がある。魚介類のトリチウム汚染を心配する漁協や鳥養教授も提案している「トリチウム水で魚を飼う実験」である。上述したようにトリチウム汚染の主な原因は水や餌にOBTを含むかどうかであり、汚染したプランクトンや餌を与えない実験は意味がない。

反論4)

福島原発の汚染水の成分について。

福島原発に貯蔵されている汚染水の量は既に述べた通り、120万トン、トリチウム量は860兆ベクレルと言われている。既に報道されているが、この汚染水は純粋なトリチウム汚染水ではない。トリチウム以外に、ストロンチウム90やヨウ素129、ルテニウム106等の放射能が基準を超えた濃度で全体の約70%に含まれている。東京電力はこれらを再処理して基準以下にしてから海洋放出するというが、除去できるかどうかは確かでない。加えて、大きな問題はこれらの汚染水には放射性炭素14(C14)が含まれている事である。炭素は水中で単独の元素では存在しない。その多くは有機物の形で存在する可能性が高い。即ち、C14とトリチウムを同時に含む有機物の可能性が高い。このC14有機物は東電の試験によればALPSの再処理では除去出来ない。

また、タンクの一部から硫化水素が発生しており、その貯留タンクには硫酸還元菌が繁殖していた。この菌も当然トリチウムで汚染しOBTとC14を含んでいる。こうした汚染物質を除去しなければ放出された汚染水は速やかに魚介類の汚染につながる。

何故このような汚染が起こるのか。それは原子炉内に流入する地下水が原因である。現在もメルトダウンした原子炉には毎日140トンの冷却水が投入されているが、その他に山からの地下水が流入している。事故直後は膨大な量が流入した。今も大雨が降れば地下水には山からの汚濁物や泥水が混入している可能性がある。汚染水は決して水道水や蒸留水の様に純度が高くない。

その結果が細菌の繁殖や有機トリチウム(OBT)の発生につながり、最終的には海の魚介類や海産物の汚染をもたらす事を忘れてはいけない。東電は全てのタンクについてOBT含量を分析し除去すべきである。

NEW!

日弁連の声明 2022.1.20. 福島第一原子力発電所事故により発生した汚染水等の処理 について海洋への放出に反対する意見書

ドイツは4/15、脱原発達成。日本は原発回帰!?

日本のGX法案は岸田GWX(GreenWashing Transformation)だ!

絶対廃案!2023.5.18 参議院議員会館前 首相官邸で吠える!

ドイツは4/15、脱原発達成。日本は原発回帰!?

〜持続可能な社会に逆行する日本〜

持続可能な社会には定義がある!それに背く日本政府。

ドイツ経済誌HANDELSBLATT より。

https://www.handelsblatt.com/…/atomkraft…/29066852.html

ドイツ、フィリップス原発の廃炉(ドイツ在住の友人より入手)

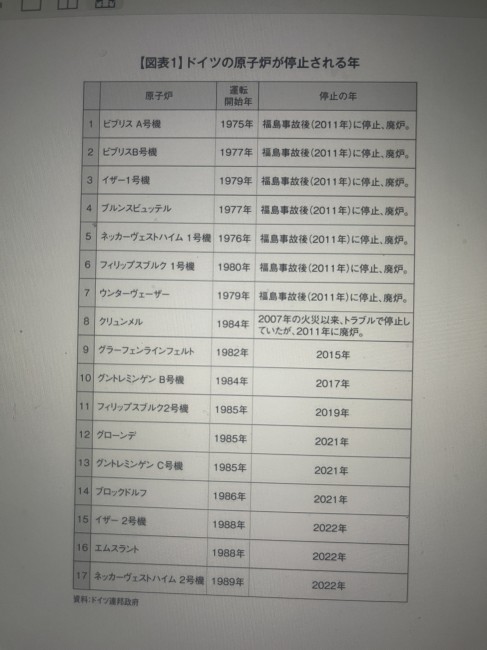

ドイツの原発地図。38基あった原発がゼロに。メルケル政権時には16基稼働、1基停止で、政権、連邦議会が2022年末に脱原発を決定し、行動しつづけてきた。

https://taz.de/Geschichte-der-Anti-AKW-Bewegung/!5924964/ より引用

2023年4月15日、ドイツが脱原発達成。

それに対して日本はGX法案で原発回帰?

改めて、持続可能な社会の羅針盤を共有する必要性を感じました。

かつて38基、原子力発電所があったドイツ。メルケル政権の時にあった福島第一原発の事故の際は16基が稼働、1基が休止していました。当時の政権、国会は2022年末に脱原発を決定。ウクライナ侵攻でちょっとだけ延期になりましたが、大方針は変わらず、この2023年4月15日に脱原発。38基あった原発がゼロになります。(地図)

それに対して日本は? まさかの原発再稼働、原発新増設、原発回帰路線にまっしぐら。4月10日現在、国会審議中の「GX脱炭素電源法案」(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの)を成立させると、原発回帰を現実化してしまいます。

「脱炭素社会」を念頭に掲げているものの、その表紙をめくれば原発回帰を確固とする、GX関連法。

なぜ、福島第一原発のメルトダウン、爆発事故を起こした当事国の日本がこんな有り様なのか。ある有識者からは、ドイツでは国会に「倫理委員会」が設けられ、熟議がおこなわれていた。日本では「倫理委員会」などは設けられることがなく、ドイツのような議論が全くおこなれていなかったからではないか? とのご意見を伺いました。

→調べてみました。福島第一原発事故を受けて、メルケル首相やドイツの国会(政治)は如何に動いたか?

熊谷 徹. 脱原発を決めたドイツの挑戦 再生可能エネルギー大国への道 (Japanese Edition) より。抜粋。

それまで原子力擁護派だったアンゲラ・メルケル首相は、事故の深刻さに強い衝撃を受け、原子力批判派に転じた。彼女は、連邦議会で行った演説の中で「福島事故は、全世界にとって強烈な打撃でした。この事故は私個人にとっても、強い衝撃を与えました」と述べた上で、次のように語った。

「福島原発で、事態がさらに悪化するのを防ぐために、人々が海水を使って原子炉を冷却しようとしていると聞いて、日本ほど技術水準が高い国でも、原子力のリスクを安全に制御することはできないということを理解しました。(中略)福島事故は、私の原子力に対する態度を変えたのです」。

メルケルは、原子力発電の安全性についての自分の見方が甘かったことを、国民の前で告白したのだ。メルケルをはじめとして多くのドイツ人は、日本に対して「ハイテク大国」というイメージを抱いていた。そして一九八六年のチェルノブイリ事故は、技術水準が低い社会主義体制の国だから起きたものであり、西側の先進工業国では起こり得ないと信じていた。だがボロボロに崩れ落ちた福島第一原発の建屋の映像は、彼らの確信を粉みじんに打ち砕いた。

メルケルは直ちに行動を開始する。

当時ドイツでは、一六基の原子炉が動いており、一基が二〇〇七年のトラブル以来停まっていた。彼女は福島事故の四日後に、一九八〇年以前に運転を始めた七基の原子炉を即時停止させた。

【原発の素人の意見の方を重視】

そして政府は二つの委員会に提言を求めた。

一つは、原子炉安全委員会(RSK)。メルケルはRSKに対し、一七基の原子炉全てについて「ストレステスト」を実施するよう要請。地震や洪水、停電、航空機の墜落などについて、原子炉がどの程度の耐久性を持つかを調べさせた。

RSKは2011年5月14日に鑑定書を政府に提出したが、原発を安全上の理由から直ちに廃するべきだ」とは1行も書かなかった。むしろRSkは、「ドイツの原発は、航空機の墜落を除けば、洪水や停電などに対して比較的高い耐久性を持っている」と結論づけた。鑑定書は、「ドイツの原発では、停電と洪水について、福島第一原発よりも高い安全措置が講じられていると述べているのだ。

メルケルが重視したのは、RSKの鑑定書ではなく、福島事故後に招集した「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」の提言書の方だった。彼女は、福島事故後に「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」を招集し、文明論的な見地から、将来ドイツがどのエネルギー源を選ぶべきかについて提言するよう求めた。委員会のメンバー17人は、社会学者、哲学者、カトリック教会の幹部であり、原子力技術の専門家や、電力会社の関係者はひとりも加わっていない。電力会社の社長や業界団体の代表は、公聴会で意見を述べたが、提言書の作成にはタッチしていない。倫理委員会は2ヶ月間で「ドイツのエネルギー革命・未来のための共同作業」という提言書を作成し、政府に提出した。

この中で倫理委員会は「福島事故によって、原子力発電のリスクは大きすぎることがわかったので、一刻も早く原発を廃止し、よりリスクが少ないエネルギーによって代替するべきだ」と勧告した。

そして、福島事故後に停止させた7基の原子炉と、トラブルのために止まっていた原子炉1基は再稼働させずに廃炉にし、残りの9基についても2021年までに停止させるよう求めた。倫理委員会は、原発の停止と他のエネルギー源による代替が予定通り進んでいるかどうかを監視させるために、連邦議会で「エネルギー革命担当議員」を新しく任命し、脱原子力のモニタリングを制度化するよう提言した。

【わずか4ヶ月で脱原発の日付を確定】

メルケルは倫理委員会の提案をそのまま実行に移す。

提言書発表後の6月6日、原発の全廃を閣議決定。最終稼働日を2022年12月31日に決定。連邦議会は2011年6月30日、遅くとも2022年12月31日までに原発を完全に廃止することを決定。620人の議員のうち、513人が賛成した。83% 法案は7月8日参議院も通過。ドイツは福島事故から4ヶ月で「原子力時代」の最終日を確定した。

以下、熊谷 徹. 脱原発を決めたドイツの挑戦 再生可能エネルギー大国への道 (Japanese Edition) 掲載の図表。

これこそ、意義のある政治主導と改めて思いました。そして明確に2022年12月末に廃炉するという目標を決め、バックキャスティング・アプローチで実行してきた。その結果がこの2023年4月15日の脱原発ということのようです。見事な政治といわざるを得ません。

これはドイツのエネルギー転換策「エネルギーベンデ(Energiewende)」を後押ししたとされる映画「第四の革命」鶴岡のマチキネで上映しました。

冒頭、エネルギーベンデの貢献者 政治家 ヘルマンシェーアが出ています。

カールフェヒナー監督から 日本へのメッセージ 「この映画は日本のためにつくったような映画だ」草島撮影

さて、爆発、メルトダウンと史上最悪、チェルノブイリよりも酷い原発事故を引き起こした日本政府、特に自民党は、当時こそ「今後は原発にできるだけ頼らない社会に」などと言及していたが、今、原発再稼働、新増設と、推進一色の様子。原子力ムラと呼ばれていた政官業学の利権構造が復権してしまっています。

フクイチの事故から未だ12年しか経っていないし、原子力緊急事態宣言は未だ解けていないのに、なんと言うこと!でしょうか。

原発事故を経験した政府、我が国は、「持続可能な社会」「サステナビリティ」の観点が曖昧なまま、何を指針に歩み出すべきか。それを真剣に考えてこなかった。脱原発という、本来あるべき方向性が、全くコンセンサスできていなかった。ということでしょうか。

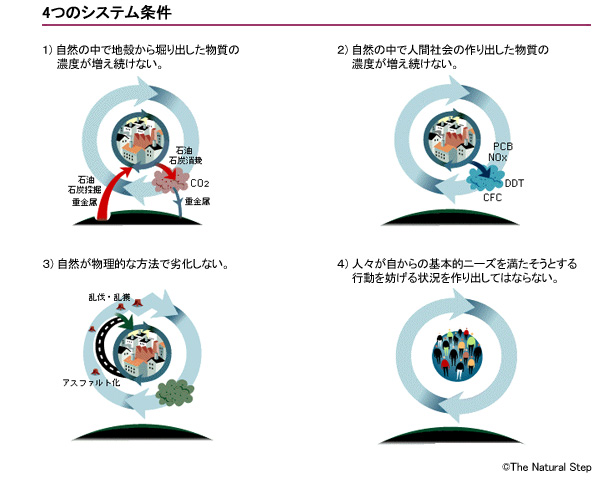

私は、特にダム開発問題を通じて公共事業の問題に直面し、そもそも、未来にとって、どのような開発のあり方がいいのか考え続けていて、更に、エネルギーの今後の事を踏まえつつ、持続可能な開発のあり方を熟考していく中で、スウェーデンの環境NGO、ナチュラルステップ NaturalStep の持続可能な社会の定義に出会いました。

ナチュラルステップ日本代表の高見幸子さんとお会いしたのは神戸で阪神淡路大震災の支援活動をしていた時、1995年の事。その後、鶴岡に戻り1998年、月山ダムの問題に直面しながら、なぜダムがダメなのかを考え続けてきました。そして、改めて高見さんにナチュラルステップの事をお伺いし、基礎講座、アドバンスド講座を学び、会員となり活動しました。なぜダムがダメなのか。ナチュラルステップ的に一言で言えば、「持続可能じゃないから」という事になります。

2008年にはドキュメンタリー映画の鎌仲ひとみ監督とともに、高見さんがいらっしゃるストックホルムを訪れ、スウェーデンの持続可能な都市を巡るツアー、世界エコ自治体会議に参加。カールヘンリク・ロベール博士、マンフレッドマックスニーフ博士、当時施策の柱にナチュラルステップを取り入れていた、カナダのウィスラーの市長をはじめ、世界中から集まった自治体議員や首長らと3日間のワークショップで語り合いました。参考:sekom(スウェーデンエコ自治体会議) その後、2009年から2年間、東北大学生態適応グローバルCOEの講座を受講し生態学専攻の院生の皆様と学びあっていました。

迷った時の羅針盤がこの4つのシステム条件。ということはエコ自治体会議などに集う人々の共通認識でした。この4システム条件に照らして考えれば、「原発」は4条件どれにも違反という政策ということになります。

ナチュラルステップ 4システム条件

以下の4項目に加担しない。

1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。

2)人間が創り出した物質の濃度が増え続けない。

3)自然が物理的に劣化しない。生物多様性の尊重

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしない。

基本的なニーズ :「生計」、「保護」、「愛情」、「理解」、「参加」、「怠惰」、「創造」、「アイデンティティ」、「自由」の9つ。 マンフレッド・マックスニーフ博士(チリ 経済学)

参考 牧原ゆりえ サステナビリティの普遍で不変な9つの基本的ニーズ

●私は、現在の日本国憲法は、国民が4)を満たすための要件を定め、政府、政治家、公務員の立法、行動を規定していると考えています。

原発は、持続可能な定義4つ全てに反します。

持続不可能なエネルギー源です。

1)ウランは採掘自体に先ず問題があります。又、石炭、石油と同様、地殻から掘り出す物質そのものであり枯渇性。1)に抵触します。

2)原発は事故の際には大量の放射能を拡散。ウラン採掘時から、原発の通常運転時でも自然界に、放射能を拡散します。放射性廃棄物は現在処分することはできません。2)に抵触します。

3)ウラン採掘において、採掘現場で自然破壊がおきています。運転時、事故時でも放射能汚染で自然や人間生活を破壊します。3)に抵触します。

4)事故の際には、集団移転を強いられるなど、住まいまでも奪われる事を日本でも体験しました。又、原発が近くにあるだけで、特に日本において地震、津波があるため、住民が不安です。人々の安心が脅かされることは4)に抵触します。

通常運転でもウラニウムの採掘から、原子力発電所の運用まで、又、事故があった際は除染、廃炉まで現在も続く福島第一原発で6000人、チェルノブイリなど被曝労働を強いられます。人権侵害を伴う労働と言っていいと考えられ、4)に抵触します。

また、住民のコンセンサスなく稼働することも市民の参画ができていないために4)に抵触します。

如何でしょうか。この解説は以下のe-ラーニング用の動画などがあります。ご紹介します。

Natural Step の4基本原則を伝えています。

2分でわかる編

過去の過ちを同じように繰り返すとすれば、、。

日本語で「持続可能な発展 サステナビリティの定義」→ とてもよく分かりやすいです。

持続可能社会を阻む4根本原因

持続可能なエネルギーは安全で安い、再エネ。風力発電と太陽光パネルの普及が2強の方策です。

再エネは、持続可能な定義 1)と2)についてはクリアします。しかしながら、3)と4)には場合によっては、抵触します。

4MW級以上の陸上風力発電は、わが鶴岡市内には、風車騒音の関係や自然保護の観点から無理です。特に水鳥の国際的保護地区として重要なラムサール条約湿地の2kmに6MW風車は、鳥類に甚大な影響を与えかねません。3)に抵触します。又、4MWであれば最低限2Kmの隔離距離が必要とされる4MW級風車は健康リスクが高いとされ、)と4)に抵触します。また、遊佐や酒田、秋田由利本庄など、離岸距離が0から2kmなどという洋上風力発電は、渡り鳥のルートに影響したり、沿岸海域の魚類、海洋哺乳類へ影響を与えかねないというリスク。3)と4)風車騒音、景観破壊というリスクから、アウトです。

洋上風力発電としては、22.2km以上沖に建設する「浮体式洋上風力発電」が持続可能な道であると考えます。

2023.4.20 山形県への公開質問状の提出と会見

太陽光パネルも、森林を切り開いてつくられるメガソーラーは3)と4)に抵触します。屋根上へのソーラーはまだまだ普及が可能。農地の上に展開するソーラーシェアリングもまだまだ可能。更に今、高層ビルなどのガラス面を透過型ソーラーパネルにするなど、技術が進み、効率もどんどん良くなり、価格も下がってきています。小規模分散型で大量に普及させることによって、また、スマートメーター、蓄電地の普及によって、更に効率良く電気を供給できるようになると考えます。

又、バイオマス発電についても、地域の林業でのC,D材など副産物をカスケード利用で使う分には問題がないのですが、特に輸入材を使っての火力発電所での混焼、専焼は、本末転倒。大規模森林破壊を伴い、3)と4)に抵触し、持続不可能です。

送配電についても原発優先になっていて再エネの普及を拒んでいるという実態も未だあるようです。こうした、再エネ普及を阻んでいる障壁を取り除き、生物多様性、人への影響、景観への影響を踏まえつつ、国策として重点投資していくことが、持続可能な道と考えます。

NaturalStep カールヘンリクロベール博士と

マンフレッド・マックスニーフ博士を囲んで。NaturalStep-J 高見幸子氏 Sustainable Sweden レーナリンダル氏 鎌仲ひとみ監督 足立直樹氏 responseability 上田壮一氏 Think the Earth 第1回国際エコ自治体会議@ヘルシンボリ sweden

草島 12年前 鎌仲監督と一緒に登壇したBE GOOD CAFE エコビレッジ国際会議の時のインタビューより

原子力発電の問題についての動画資料

小出裕章さん 京都大学 助教 2023.1.21

原子力ロビー

Natural Step 2008 年 世界エコ自治体会議@ヘルシンボリ スウェーデンで聴講した映像です。撮影 草島進一

カールヘンリク・ロベール博士

マンフレッド・マックスニーフ博士

2013年 鶴岡に初めてISEPの飯田哲也さんを招いての講演会

今観ても、原発のおかしさ、再生エネルギーのシフトの正統性。変わっていません。

映像にでている 故、井山武司先生のご功績に感謝、ご冥福をお祈り申し上げます。

岸田GWX (Green Washing Transformation) 法案は廃案に!

2023.4.26 原発推進の GX法案が衆議院 賛成多数で経済産業委員会を通過しました。

採決前に菅直人 元総理と共産 笠井議員が討論。

4.27 衆議院本会議 山崎 誠 笠井 亮議員が反対討論

4.20 GXについて 参考人 自然エネルギー財団 大林ミカ氏の見解 「公正な移行」「世界の潮流と日本の問題」など

原発は地球温暖化防止に役立たず。Don't nuke the climate 米国

「原発ゼロ」を訴える小泉純一郎 元総理 講演 @新潟 魚沼市2018 草島撮影

平和主義国家から軍事国家への大転換に意義あり!

防衛費GDP2% 43兆円 て憲法違反では?

平和主義国家から軍事国家への大転換に意義あり!

閣議決定で戦後続いた平和主義国家から軍事国家へ舵を切った

憲法違反の岸田自民党政権を断固糾弾します。

外交重視の平和主義国家を堅持すべきです。

2023年3月23日、3月議会 の意見書に対する討論をおこないました。

戦後75年続いた平和主義国家から軍事国家に舵を切る

キシダ自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え! 2023年3月23日 討論

昨年12月16日の安保3文書の閣議決定に、前内閣法制局長官 阪田雅弘氏は「防衛政策の大転換」にとどまらず、ほとんどの国民が気付かぬうちに、75年間日本が守ってきた平和主義を廃棄する「憲法9条の死」だ。防衛費を対GDP比2%にまで増額すれば、我が国は、世界第三位の軍事大国になり憲法9条第2項は死文と化す。と断じておられ、私も全く同感だ。(岩波 世界)

半田滋さんは米国製旧型兵器等の爆買いに「ガラクタに大金をつぎ込んでいる」と指摘。(岩波 世界)

タモリさんは「新しい戦前になるのでは」と警鐘を鳴らした。 (徹子の部屋)

元、自民党 河野洋平衆議院議長は「この政策転換というのはあり得ない。解散・総選挙で国民に信を問う。というぐらい重要な問題だ。戦わないために何をするか、を深刻に考えるべき。」と言及。(TBS 報道特集)

戦後75年続いた平和主義国家から軍事国家に舵を切る岸田自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え!

この意見書は市民の命と財産に関わり新政クの「地方議会としてなじまない」は論外。

自民党ー新政ク、公明、佐藤久、小野、中沢が反対。市民の声(遠藤、草島)共産、市民フォーラム、SDGs鶴ケ岡、賛成少数で否決。

防衛政策大転換の説明責任と徹底審議を求める意見書 に対し、市民の声・鶴岡を代表し、賛成の立場で討論します。

昨年12月16日の安保3文書の閣議決定から、市民社会は大きく動いています。

日弁連をはじめ、弁護士、法律家の団体をはじめ、各種団体が反対、撤回を表明しておられ、安保関連法に反対する学者の会は、14、516人の学者、研究者が賛同しておられます。

いくつかの有識者の発言を紹介したいと思います。

岩波書店世界2月号 には、

前、内閣法制局長官 阪田雅弘(さかたまさひろ)さんの「憲法9条の死」、これは、「防衛政策の大転換「にとどまるものではない。ほとんどの国民が気付かぬうちに、75年間日本が守ってきた平和主義を廃棄するものだ。

という見出しの論文が掲載されました。

憲法9条が掲げた「平和主義」は、2015年に成立した、いわゆる安全保障法制によって、すでに危篤状態に陥っていたが、今般の国家安全保障戦略の改定によって、いよいよ最後を迎えるにいたった。誕生から75年。憲法9条が、その歴史的な使命を終えてその姿を消そうとしている。

●安保法制が施行されるまでは、自衛隊と他国の軍隊との最大の違いは、集団的’自衛権の行使など、国際法上許容されるものであっても海外での武力行使をしない、ということであり、これこそが我が国の「専守防衛」の真髄と呼べるものであった。この大きな柱をなくした後、憲法9条がなお法規範として保っているとすれば、自衛隊が攻撃的兵器をもたない。つまり、楯に徹するという一点においてでしかなかった。新たな防衛戦略に基づいて、自衛隊が十分な反撃能力を備えるに至れば、憲法9条は残されたこの最後の規範性をも失い、法規範としては価値のないものになってしまう。

●5年後の2027年度には防衛関連予算を対GDP比2%にまで増額するとし、我が国は、米国、中国に次いで世界第三位の軍事大国になる

高度のスタンドオフ防衛能力と有数の規模をもつ自衛隊について、「陸海空軍その他の戦力」ではないと誰が説明できるだろうか。この十分な抑止力が、周辺国の脅威にならないとは言い切れない。我が国が憲法9条に基づく特別の平和主義国家とみなされる余地はほとんど残るまい。

●今回の国家安全保障戦略の改定によって、憲法9条第2項は死文とかし、9条の規範性はほぼなくなることになる。

もしも、憲法9条の平和主義が時代にそぐわず、もはや戦力たらざる、自衛隊では、国を守ることが難しくなったと考えるならば正面からそのことを訴え、国民の決意と覚悟を求めるのが政治の王道である。憲法の規定に反する立法や施策を積み重ね、国民の誤信(ごしん)に乗じて、国のかたちを変えてしまう昨今の政治、法治国家の名を汚す(けがす)ものといわざるを得ない。

と断じておられます。私も全く同感であります。

阪田さんは、新聞のインタビュー記事でも「国会を見ていても、重大な憲法問題であるという根本的な議論がされていない」と嘆かれておられました。

●防衛ジャーナリストの半田滋さんは、「敵基地攻撃能力の保有は先制攻撃」となり、日本から攻撃を受けた相手国の反撃によって、日本が破壊的被害を受けかねない問題を指摘しておられます。また、防衛費増の要因は、米国製兵器の爆買いにあり、必要性が疑問視されるイージスアショア、米軍が廃棄を決めた旧型を3機629億円で購入した「グローバルホーク」、事故続きのオスプレイ17機 3600億円など、ガラクタに大金をつぎ込んでいると指摘しておられます。

又、タレントのタモリさんが、昨年12月28日のテレビ番組の徹子の部屋で

「あたらしい戦前になるんじゃないですかね」と警鐘を鳴らした事にも触れ、この「新しい戦前に向かって、日本はばく進している」と論じられています。

●来年度からの5年間で43兆円もの防衛費について、海上自衛隊のこうだ香田洋二(こうだようじ)元自衛官隊司令官は、「今回の計画からは、現場のにおいがしません。本当に日本を守るために現場が最も必要で有効なものをつみあげたものだろうか」「身の丈を超えていると思えてなりません」と懸念を表明されています。

●先日、3月1日、国会で辻元議員の質問がありました。トマホーク400発2200億円の使い方について、現状では、艦対地の能力しかないものに対し、防衛大臣が艦艇を撃てるような発言をし、防衛省が使い道がわからないまま、買うことを決めたのではないか。という疑いが生じています。

●存立危機事態対応での敵基地攻撃 それをアメリカと一緒にトマホークを打つ。と言うことに対して、岸田総理はなんら否定をしていませんでした。これも恐ろしい事であります。●とにかく聞いていて答弁が支離滅裂であり、国民として、こんな答弁で、誤魔化されてはならないと強く感じた次第であります。

元、自民党宏池会 河野洋平 元衆議院議長は、TBS報道特集で、このように話しています。

●70年前に日本は決心したんじゃないか。と、尊い犠牲を強いた上で今の繁栄がある。決してあのあやまちは繰り返しませんと何十年も言い続けてきて、この結果がこの政策転換というのは、あり得ないと思っています。

政策の転換は安倍政治だ。アベ政治というのは大変問題があった。全体の流れを先に作ってしまう。この手法は議会制民主主義の手法としてはちょっと違うのではないか。と私は思います。

しかしそうであっても、変化をさせようとするなら、もっともっとやるべきことがたくさんあったんじゃないか。

少なくとも国会で議論をする。あるいは、もっといえば、これをテーマに 国会を解散して、総選挙で国民に信を問う。というぐらい重要な問題だと思いますね。

戦後最大といってもいいかもわからない。国の性格を変えるという意味で、それをやるだけの信念というか、それだけの深い考えがあったでしょうか。

中国については安保関連三文書に「深刻な懸念事項」などとしておりますが、

中国とは、話合う必要がある。その努力をどれだけしたのか、と。外交関係でこの問題をテーブルにのせて、真剣に議論したことはあるか。私はそういう情報を聞いていない。

現状の倍の国防力の負担を国民にさせようという状況なら、どれだけその前に、外交的努力が行われたのか、問われなければならない。と思う。

●また、ウクライナ戦争後、世界の軍拡が広がる中で、日本のあるべき姿を問われると

反撃能力というのは明らかに武力による威嚇。武力を予算化しようとしている。これはどう説明をなさるのか、政治や外交の努力を抜きにして、ただ壁だけ建てていく、壁の隙間から鉄砲で相手を狙うというのは、私は安全だとは思わない。

日本の歴史的な事情、反省に基づいて、日本の置かれている立場を考えて、日本という国がやれる範囲、やるべきこと、やってはいけないこと。もう少しはっきりさせるべきではないでしょうか。

●戦わないために何をするか。ということを深刻に考えるべきだ。

と述べておられました。

●安保三文書の閣議決定、また世界第三位の軍事大国になる軍拡予算について、元内閣法制局長官の見解を踏まえれば「防衛政策の大転換に留まらす、戦後憲法9条の下で、75年築き上げてきた平和主義国家から軍事国家への大転換という実態なのであります。

現状の政府の説明は全く不足であり、国民を騙しているとしか思えません。

国会も通さずに閣議決定で決められる案件ではありません。先ずは撤回すべきであると考えます。

そして、しっかりと十分に国民に説明した上で、徹底した国会審議が必要だということはもちろんであり、この意見書願意そのものでありますが、賛同します。そして、私は、河野元衆議院議長が言及しているように、解散総選挙で真を問うべき重大な案件であることを付け加えたいと思います。

「戦後75年続いた、平和主義国家から軍事国家に舵を切るキシダ自公政権は、解散総選挙で国民の真を問え! 」

改めてお伝えをしたいと思います し、

それから、この案件は市民の命と財産に関わる問題であり、地方議会としての意見書になじまないとする見解は、それこそ論外であることを付け加え、賛成の討論とします。

↓討論全体。

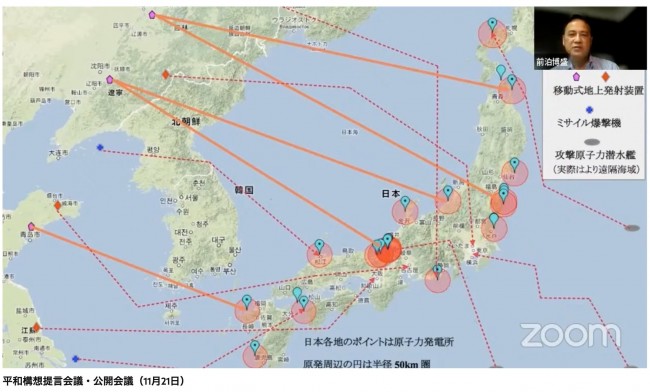

私は、以下、平和構想提言会議の 「平和構想」提言を支持します。

http://heiwakosoken.org/teigenkaigi/

勇ましく、一見カッコいい、抑止力論へのリアリティ。狙ったら狙われる日本の原発。平和構想研究会 公開会議映像より。戦争が起きないように外交努力をとことん尽くすのが政治。戦争が起きたら政治の出番はなし。命奪われるのは国民。どうやら明日、「国家安全保障戦略」●反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有●防衛費の大幅増●武器輸出の拡大 が閣議決定される見通しとのこと。

先制攻撃の即時決戦で勝利すると強行された真珠湾攻撃の末、どうなったのか?私達は歴史に学ぶべきであり、防衛費(軍事費)倍増などという憲法9条からの逸脱は許されない。12月15日

R5年 3月議会に提出された核禁条約批准を求める請願に対する賛成討論 「核抑止論への反論」

核兵器禁止条約には4つの柱があります。

第一に、核兵器は、非人道的な兵器である。いわば絶対悪である。ということを明言していること。

第二に、核兵器を全面的に禁止していること。これまでも核兵器を禁止する国際的な枠組みはつくられてきましたが、核兵器の実験だけを禁止するとか、一部の国は保有しても良いが他の国はダメだとか、部分的な禁止、にとどまっていました。核兵器禁止条約は、いついかなる場合でも、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止している点がとても重要です。

第三に、核兵器を廃絶するプロセスについても基本的な道筋を定めていること。

最後の第4に、核兵器の被害者に対する援助も条約上の義務として定めていることです。

昨年1月、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の核保有5か国首脳は「核戦争に勝者はいない。決して戦ってはならない」という共同声明を世界に発信しました。しかし、その翌月にはロシアがウクライナに侵攻。核兵器による威嚇を行い、世界に戦慄を走らせました。

この出来事は、核兵器の使用が“杞憂”ではなく“今ここにある危機”であることを世界に示しました。世界に核兵器がある限り、人間の誤った判断や、機械の誤作動、テロ行為などによって核兵器が使われてしまうリスクに、私たち人類は常に直面しているという現実を突き付けました。核兵器によって国を守ろうという考え方の下で、核兵器に依存する国が増え、世界はますます危険になっています。持っていても使われることはないだろうというのは、幻想であり期待に過ぎません。「存在する限りは使われる」。核兵器をなくすことが、地球と人類の未来を守るための唯一の現実的な道だということを、今こそ私たちは認識しなければならないと考えます。

昨年6月にウィーンで開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議では、条約に反対の立場のオブザーバー国も含めた、率直で冷静な議論が行われ、核兵器のない世界実現への強い意志を示す、ウィーン宣言と具体的な行動計画が採択されました。

よく論点になる「核抑止論」についてお伝えします。

核抑止という考え方はかつての米国とソ連のように、両サイドの政策が計算可能なことが前提であります。2001年9月11日の同時多発テロなど、テロの時代、サイバー攻撃などの新しい脅威のなかでは、核抑止は成り立たなくなっています。そのうえ、現在の核兵器の多くは1980年代に生産されたもので、老朽化しています。核兵器があること自体が、安全保障上の資産であるよりもリスクになっており、そのような兵器を安全保障の政策上から排除していくことは、いまや妥当で現実的な選択肢である、ということであります。

オバマ米政権が「核なき世界」を掲げたのも、このまま核の時代を続けていけば、結局は米国自身が核の被害者になるという危機感からであり。核拡散や核テロによって自分たちが攻撃されるリスクをなくすためには、世界から核をなくさなければならないという考え方だったという見解があります。

又、日本では北朝鮮の核問題があるから核禁条約には参加できないという意見もあるようですが、しかし、朝鮮半島の非核化のためにも核禁条約は活用できる。

例えば北朝鮮と韓国と日本が同時に核禁条約に加入することを目標に掲げ、非核化交渉につなげていくことは可能であり、核禁条約に北朝鮮が加入すれば、国際機関の検証のもとで核兵器を廃棄することになる。一方で韓国や日本には、米国の核使用に協力しない義務が課される。そのことによって北朝鮮から見ても日韓から見ても、双方が安全保障上の脅威を減らすことができる。 核禁条約を通じて、これまで無かった合意の形式や検証方法を具体的に提示できる可能性を持っている。

こうした見解が、核兵器廃絶国際キャンペーンICANから示されており、私はこれを支持します。

核兵器を国際的に良くないもの、「絶対悪」と規定して、それを禁止することで安全にしていくという核兵器禁止条約の歩みは、「お花畑の理想主義」でも何でもなく、核抑止論よりは遥かにリアリティに基づいているのではないでしょうか。

77年前、瞬時に7万3000名が犠牲となった、長崎市の長崎市長 は、昨年の平和宣言で政府や国会議員に対し、

●「戦争をしない」と決意した憲法を持つ国として、国際社会の中で、平時からの平和外交を展開するリーダーシップを発揮してください。

●非核三原則を持つ国として、「核共有」など核への依存を強める方向ではなく、「北東アジア非核兵器地帯」構想のように核に頼らない方向へ進む議論をこそ、先導してください。

●そして唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に署名、批准し、核兵器のない世界を実現する推進力となることを求めます。

と訴えました。

長崎市長、又、広島市長、の声に連帯をし、この5月19日からのG7で首脳を広島に招聘する、広島市出身の総理大臣に対して、広島市民や日本国民が託す非核のメッセージがより鮮明になるためにも、核禁条約批准を求める市民の請願の思いを受け止め、当市議会でもしっかりと意思表示をしようではありませんか。

政権与党に所属する会派のみなさん、反対ならばきちんと反対討論を述べて下さい。

なお、7月22日 わが鶴岡市で ノーベル賞を受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)国際運営委員 ピースボート共同代表の川崎あきらさんが、ご講演されます。

議員全員参加で、核兵器禁止条約の認識を高めて頂きたいと思います。

以上、賛成討論といたします。

是非ご覧いただきたい動画

ジャーナリスト 佐藤章(元朝日新聞記者) 台湾有事はありえない。

「放送法を歪め、戦争に突き進む」話題の小西議員×報道特集 ジャーナリスト金平さん 貴重な対談。

柳澤協二さんの見解もリアリティがある。 2004年から2009年まで内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)。

現在、国際地政学研究所理事長。

日本の安保”大転換” 外交最大の弱点とは?英との差【12月20日(火)#報道1930】田中均さんのお話をじっくり聞いて頂きたい。43兆円積み増したところで、本当に抑止力になるのか? で、外交予算はどうなのか? 外務省の予算も職員数も全然少ない。米国3万人に対して6430人。

敵基地攻撃能力の保有は逆効果か? 日本に攻撃される前に相手が攻撃、もしも原発を狙われたら…東京新聞

2022年6月24日

防衛費 GDP2%て、憲法に反するのでは?

鶴岡市議会 6月定例会 「防衛費2%に反対する」意見書提出に対する賛成討論

6月22日、参議院選挙がはじまりました。防衛の政策として、ウクライナ侵攻などに乗じて自民党が防衛費をNATO 並みのGDP2%を目指すと発表しています。

NATO諸国の国防予算の対GDP比目標(2%以上)も念頭に、真に必要な防衛関係費を積み上げ、来年度から5年以内に、防衛力の抜本的強化に必要な予算水準の達成を目指します。 自民党政策2022より

6月7日閣議決定された政府の骨太方針にも防衛費の扱いについて、NATOの加盟国がGDPの2%以上を目標としていることを例示し、防衛力を「5年以内」に抜本的に強化することを明記しました。

6月定例会で「防衛費よりも社会保障費の充実をもとめる意見書」について賛成の立場で討論する中で、このGDP2%の意味を問わせて頂きました。

はじまってから4ヶ月経過しても未だ止まらないロシアのウクライナ侵攻、弾道ミサイルの発射実験を続ける北朝鮮や軍事的活動を活発化する中国などが多くのメディアで報じられ、脅威と感じている国民は数多くいらっしゃると思います。政府は、その脅威に乗じるかたちで、5年以内にGDP比2%以上 約11兆円への防衛費の増額を示しています。

昨日6月23日は、住民を巻き込み、20万人以上が亡くなった沖縄戦から77年の慰霊の日でありました。日本国民310万人が犠牲となった先の大戦を教訓として、制定された現憲法では、平和主義国家を宣言する前文と、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を規定した9条で、立憲的に国家を縛り、国防を明記していません。そのため、戦前のように、正規軍の軍拡予算を主張したり、国防を国家の最優先事項にしたり、国防を理由に人権を制限することができないとされています。その制約から我が国は、自衛権行使のための自衛隊のみを認め、専守防衛を原則に必要最小限度としての軍備に限り認めてきました。防衛費についても1976年、三木内閣で国民総生産GNP1%に限定すると閣議決定し、それは基本的には維持され、軍事大国化へ一定の歯止めをかけてきた歴史があります。

政府は現状も、防衛費は当初予算だけをとりあげて1%未満と発表をしていますが、実際は、安倍政権発足後、年々増加し、7000億円を越える補正予算を含めれば2021年で6兆1160億円と、6兆円を既に越え、これをNATO基準で試算すると6兆9300億円。GDP比1.24%となります。

ストックホルム国際平和研究所が今年4月に発表した「世界の軍事費」によれば、2021年の米国の国防予算は102兆6千億円、中国37兆5千億円、日本は6兆9300億円。現在でも9位ですが、日本の防衛費がGDPの2%、11兆円になれば、日本は一気に米国、中国に次ぐ世界第3位の軍事大国となります。

そもそも防衛費GDP2%は、通常の軍隊を持つ軍事同盟NATO諸国に米国が求めた目標であり、他国を防衛する義務がない日本の防衛費と、相互防衛義務を負うNATO加盟国とを、同列に扱う合理性はないと考えます。

憲法9条の下で軍隊を持たないと世界に宣言している平和主義国家で、こうした大幅な軍拡が許されていいのか。先ほども紹介のあった、専守防衛を逸脱するとも受け取れる敵基地攻撃能力や反撃能力とともに、現憲法に反するとも捉え、甚だ疑問であります。

不用意に軍拡を進めれば、戦前の国防国家に戻り、対外的な脅威を煽り、日本が紛争に巻き込まれるリスクは逆に高まるとの指摘があります。これは無視すべきでないと考えます。

又、もう一点、防衛費の中身の問題があります。米国の有償軍事援助(FMS)による防衛装備品の調達では、例えば、戦闘機F35Aの調達価格が1基あたり米国で購入するより40億円高くなっていることが2019年会計検査院に指摘されています。又、2021 年航空自衛隊の練習機のために購入した救命用の無線機は、ほとんどが寸法間違いなどで使われておらず調達費1億4757万円が目的を達せず不当。又、海上自衞隊で新設した航空機の誘導装置も計画ミスで2年間稼働できず、建設費3億4388万円が不当と指摘されるなど予算執行の杜撰さが目立ちます。

何を装備する為なのか、具体的な戦略や、根拠の積み上げもなく、先ず5兆円もの増額ありきでは、こうした杜撰が更に広がる可能性があります。

武力の行使は、努めて抑制的であり、かつ必要最小限度でなければならない。これが憲法の要請であり、戦後一貫した我が国の防衛政策の基本的な考え方だ。「金額ありき」というやり方はわが国の防衛力整備のあり方としてふさわしくない。戦争に勝つという前に、戦争を起こさせないようにすることが第一だ。軍事は確かにそのための重要な要素の一つではあるが、決してすべてではない。外交や経済安全保障、多国間安全保障協力など多層的で重層的な総合安全保障によって戦いを未然に防ぐことが何よりも大切だ。これは自民党の岩屋毅元防衛大臣の発言であり、現実的と考えます。

今般の5兆円もの防衛費増に対して、国債の発行には制限があり、恒久的な財源としては さらに2%の消費税増税か、教育、福祉などの社会保障予算への影響は大いに考え得ると思います。

社会保障予算については、今でも平均より月10万円以上低い給与水準と指摘されている介護士などの処遇改善、子育て支援、先進諸国に比べ圧倒的に少ない教育予算など、実現すべき事は数多くあり、優先されるべき課題と考えます。

又、防衛費で潤うのは国民ではなく、多くはアメリカの軍需産業であります。保育や教育など社会保障に税金を使う「人への投資」は、いずれ税収が増えたり、納税者人口が増えたりするなどの相乗効果が期待できます。ところが、防衛費を増やして、武器を買っても雇用も生まれず、維持費だけがかかる。私たちの経済や暮らしが好転していくことはないと考えます。

国防、安全保障上の観点で、今般のウクライナ侵攻の教訓の一つは、有事の際は真っ先に原発が標的になる事であり、「武力攻撃を防げる原発はない」と担当大臣が明言されている以上、防衛費増よりも早急に約60基、沿岸部に立地する原発廃止を検討すべきであります。

平和主義の理念と制約の中で、食料、エネルギー、経済、外交努力を充実させる、総合的な安全保障の充実こそ、道であると考えます。

以上、理由を申し上げ、本意見書の提出に賛成し、討論とします。

参考記事など。

https://dot.asahi.com/aera/2022060900031.html?page=1

https://www.tokyo-np.co.jp/article/163720

8月10日 原発再稼働の暴挙。絶対反対!

8月10日。1年11ヶ月原発ゼロ状態でこれまできた日本のエネルギーが明日には原発ありになろうとしている。川内原発が再稼働するというのだ。

僕は4年と4ヶ月前の3.11を日本のターニングポイントにして、持続可能な未来へまっすぐに進むような社会でなければならないのではないか。と問いかけを続けてきた。持続不可能社会から持続可能社会へ。 県議会の場でもその定義も述べてきた。1)地殻から掘り出す物質の濃度が増え続けない 2)人間が創り出す物質の濃度が増え続けない 3)自然が物理的に劣化しない 4)人々が見たそうとする基本的なニーズを妨げない。 これがナチュラルステップの掲げる持続可能な社会の定義。原発に頼る社会はこの1)から4)全てに反するとこの定義をつくったナチュラルステップ創始者、カールヘンリクロベール氏も力説していた。この定義でいうと持続可能な社会を形成するにはやぱり自然エネルギーに限るということになる。 今回の再稼働だが、リスクに対する対処は全くといっていいほどできていない事がいえる。「世界最高水準の新基準で認められた原発といっても、フクイチの収束はできているのか。先般も地下水の専門家の話を伺ったが、全くできていない。そして新基準といっても、メルトダウンした際の対策や、テロへの脅威の対策はどうか。これは以前報道ステーションでもとりあげられたが、今回の基準のフィルターベントは、ヨーロッパでは昔から標準装備。更に、メルトダウンした際も絶対にフクイチのようにスルーしないようにコアキャッチャーを設け、更に原子炉は911のように航空機が突っ込んでも守られるように厳重な二重隔壁で守られている。こうした対処が出来ているかといったら全くできていないのだ。 あれだけの、世界史に残るような事故を起こしておいて、未だ収束できてもいないのに、全く反省もなく「世界最高基準の新基準」という詭弁での再稼働。全く暴挙としかいいようがない。(参考 http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3843.html)

経済的にも不良債権といわれる原発。ドイツのシーメンスは原発メーカーだったが撤退し、自然エネルギーに力を注ぎ込んでいる。もう経済的にもシフトがおこなわれている今、このご時世に、この日本で再稼働というのは許せないことだ。昨今の報道で、この猛暑でも電力には余裕ありとのこと。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000006-asahi-bus_all もはや何のための原発再稼働なのか? 全くわからない。

持続可能な社会を目指す欧州社会など先進諸国の動向からは論外の原発再稼働。

私は絶対反対だ。

会津電力 主催 3.11小泉純一郎 講演会より。「ウソをいまだに言っていてはダメなんです」

「脱原発で自然エネルギー自立こそ地方創生」と私は選挙公報で書きました。

何言っているの?とお思いになる方は、ぜひこの動画をご覧下さい。

「会津電力」主催の小泉純一郎元総理の今年3.11の講演。

https://www.youtube.com/watch?v=6PkTRGxpbOo

2013.3.11「原発は安全だ原発のコストは他の電源に比べて一番安い、原発はクリーンエネルギーだ」それが3つそろった産業は経済成長にとって欠かすことができない。だから推進してきた。しかし、4年前、この3つの専門家が言ってきたことが違っているんじゃないか。と思いました。自分なりに調べていく内に、それらが全部ウソだということがわかったんですよ。よくもこういうウソをいまだに政府が言っているな。とあきれてんです。」この動画の12分20秒ぐらいから。要旨を書き出しました。

もう、子供達に責任をもつ政治家はウソを言っちゃいけないのです。ハッキリ言わねばいけないのです。草島が選挙公報で書いた「脱原発で自然エネルギー自立こそ地方創生」こそ真実です。「会津電力」は、全国に今、広がり始めている「ご当地発電」の筆頭。まっとうな新しい経済の先駆です。

山形県議会12月11日の予算特別委員会での質疑内容。

12月11日の草島進一 県議会議員 予算特別委員会での質疑内容です。メモから書き起こしました。正式な議事録は2ヶ月後にでてきます。

1)流域治水条例と地先の安全度マップについて

2)放射性廃棄物と原発再稼働について

3)最上小国川ダム問題について ●漁業補償の締結の問題 ●環境影響など科学の排除 ●森里海連環をテーマとした豊かな海作り大会と小国川ダムとの矛盾について

草島進一

震災から本日で3年と9ヶ月であります。

3.11の津波災害と、福島第一原子力発電所の事故は、如何に私たちの社会が持続不可能な社会なのであるかを提示しました。

私は、あの2万人余の犠牲や、今もふるさとに戻れない12万人もの方々の立場にたって、「持続不可能な社会」を「持続可能な社会のあり方に変える。」これを念頭に議員活動を続けて参りました。

持続可能な社会には定義があることは3年前にお示ししました。

環境と社会と経済がバランスする持続可能な社会。

果たして今、その定義を満たす方向に、邁進できているでしょうか。

教訓を紐解きながら、質問をしていきたいと思います。

あのとき、「想定外」という言葉をよく聞きました。津波災害からの教訓で言えば、岩手県田老町の世界一といわれた10メートルの防潮堤を津波が越え、一部を破壊し、防潮堤があるから安全だと思っていた住民198名の命を奪いました。私も現場を訪れましたが「想定したハード整備は、時に想定を超え、人命を奪うということであります。巨額の公費をかけても「想定外」として責任を問われない。無責任といわれても仕方ないと考えます。原発も然りであります。

2004年の新潟豪雨災害では。100年の洪水に耐えうる堤防が整備され、ダムが上流に2つもある五十嵐川という川で堤防が決壊し、「ダムがあるから安心」としていた住民を飲み込み9名の方々が命を落としました。この事はダム治水の限界を示し、災害に上限はない。治水に完全はない。という教訓になっています。

今年は想定を超える豪雨が相次ぎ、県内でも200ミリを超える豪雨があり、南陽市で水害が発生、広島では土砂災害で74名の命が奪われました。

私は、南陽市の現場とともに、広島の現場を訪れました。40人亡くなった最大の被災地には、県営住宅も土砂に呑まれており愕然としました。広島市安佐南区(あさみなみく)で起きた土砂災害ですが、山の全方位的に起きておりましたが、宅地開発の行われていない方角では、土砂崩れが起きても、人的被害がなかったということです。また砂防ダムが上流にあってもそこから得られる教訓は何か。土砂災害が予想される山裾には住宅開発を行ってはならないということに尽きると思います。間違っても「もっと砂防ダムを作れば安心だ」という誤った神話に導いてはならない。ということを確信いたしました。

今後求められてるのは、想定外を超える豪雨に対処した治水のあり方であります。が、戦後最大規模の雨を想定しても現在目標の4割しか達成できていない我が県にとって大きな課題だと認識しております。

更に、現在進められている県の県有財産総合管理基本方針(案)」によれば、現在でているだけでも今後30年間で、ハコモノ3300億円、インフラ3900億円併せて7200億円ほどの更新費用が必要と試算されていることです。今後の人口減少の時代に今あるインフラでさえ更新できるのかが危惧されている。それを踏まえた公共事業のあり方が問われているということです。

ここで提起したいのは、流域治水という概念・方策であります。どのような洪水にあっても人命が失われることなく床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける。

その方針の下で、これまで川の中にとどまっていた治水政策を川の外にも広げ、氾濫原の対策として実効性のある土地利用規制を書き込んだ、国内初の法令が、滋賀県の「流域治水推進条例」であります。今現在、山形県内の市町村が発行している洪水ハザードマップは、大河川からの流入だけを捕らえたものですが、しかし県内でも最近の浸水被害の中には、下水道や農業用水など身近な水路からの内水氾濫によるものもあります。滋賀県では、これらを組み合わせ「地先の安全度マップ」として危険度を表した新たなマップに落とし込みそれを昨年公表しました。それを治水対策の基礎情報として今年3月には流域治水条例が制定されました

実際に滋賀県の担当者に伺ってきました。この地先の安全度マップにより、安全に通れる道路などが明快になり避難経路などが充実したそうです。条例では、どのような洪水にも命を守る事を考えた時に、河川整備の遅れ、水防活動、避難行動の遅れ、とともに、危険箇所での無防備な市街化が問題であると考慮する中で「まちづくり治水」として都市計画法や建築基準法の開発規制や建築規制が導入されています。先人の考え方として旧来危険なところに家を建てなかった事を制度にしたと伺いました。更にみちづくり治水、人づくり治水なども考慮されていました。

国の「気候変動に適応した治水対策検討委員会」7月28日でも「気候変動に伴い、現況の安全度や計画規模を上回る外力の発生頻度の増大が予測されている。とした上で、地先の安全度マップを作成・公表し、河川整備のみならず、まちづくり、耐水化建築、避難体制の充実を図ることにより人命や経済的な被害を最小化するための「多重防御策」を推進すべきとこの政策を評価しているようであります

滋賀県では、部局横断の流域治水政策室をつくり、市町村とも連携して地先の安全度マップをつくりあげたようです。山形県でも河川担当の他、都市計画、下水道、農業水利など部署横断的に連携して「地先の安全度マップの作成を創ること」や流域治水の方策を提案します。県土整備部長に伺います。

県土整備部長

委員からご提案ありました「滋賀県流域治水の推進に関する条例」は、想定降雨による浸水の深さを「地先の安全度マップ」として明らかにした上で、①河川の整備、②集水地域における雨水の貯留浸透対策、③氾濫原における建築物の建築の制限等、④避難に必要な情報の伝達体制の整備等という4つの観点から、総合的な治水対策を進めるため、今年度に施行された条例です。なお、氾濫原における建築物の建築制限を設けたのは、治水関係条例では全国初になります。

この条例が制定された背景としましては、①琵琶湖周辺に約140もの一級河川があると同時に天井川が非常に多く、河川の洪水のみならず内水氾濫が生じた場合の被害規模が大きいこと、②大都市圏に近く住宅建設等の開発圧力が高いこと、③雨の降り方が変化している中で、ハード整備の進捗が図れないこと等と聞いております。

「地先の安全度マップ」は、一般的な洪水ハザードマップとは異なり、200年に1度の最大規模洪水による一級河川からの外水氾濫だけでなく、小河川や身近な水路が溢れた場合の内水氾濫についても考慮されています。また、浸水の深さや家屋流出等の発生確率が示されるなど、避難行動をより適切に行えるよう配慮されています。

一方、この条例については、幾つかの課題もあると聞いています。①「地先の安全度マップ」は、概ね5年毎に更新することになっていますが、開発事業による地盤高の変更や土地利用状況等の調査に多大なコストを要すること、②建築物の建築制限を行う区域の指定については、これから検討を始めるとのことですが、指定に際して、行政、住民、学識者からなる協議会を設立し、「水害に強い地域づくり計画」について合意形成を図る必要があり、1箇所の区域指定であっても一定の期間と労力を要する見込みであること、などです。

ところで、本県の流域治水につきましては、平成22年3月に策定した「やまがた水害・土砂災害対策中期計画」に、ハード・ソフトが一体となった治水対策にその考え方が示されております。

本県では、「地先の安全度マップ」に対応するものとして、市町村が作成・公表している洪水ハザードマップがあります。この洪水ハザードマップは、水防法に基づく洪水予報河川と水位周知河川の70河川について、県が作成した浸水想定区域図に基づき作成されております。なお、浸水想定区域図については、今年3月に国土交通省により作成マニュアルが改訂され、今後、計画の規模を上回る降雨等による新たな洪水外力が示される予定です。県としては、これを待って速やかに、浸水想定区域図の見直しの検討を始めたいと考えています。また、雨水の貯留については、土地の区画形質の変更を伴う5へクタール以上の開発行為において、河川へ雨水排水を無秩序に流入させないよう、県が「河川流域開発に伴う雨水排水対策指導要綱」を定め、必要に応じ、事業者に対し雨水対策のための調節池の設置を求めるなど、治水対策上の指導の上、開発許可を行っているところです。

流域治水の考え方は、治水対策上、非常に重要であると考えております。今後、本県における流域治水につきましては、滋賀県の条例制定後の効果や影響をしっかりと検証しながら、今後の全国のハザードマップ見直しの動向も注視し、かつ、本県の河川流域の特性も十分に考慮しつつ、研究してまいります

草島

前回、治水上危険だからということでダム計画が議論されている赤倉温泉のそれも川沿いに、新しい建物がたったという「現制度の矛盾」を指摘しましたが、県内でもこの条例の必要性はあると思えます。

「12/2火の報道ステーションの特集では、滋賀は制度をつくっただけではなく、すでに県民自らが安全安心な県づくりに参加していることが取り上げられていました。

山形でも、県民自らが動き出せるように、まずは行政や県民が、水害リスクを共有することから始ませんか。よろしくお願いいたします。

草島

3.11のもう一つ大事な教訓は、日本国内に第三の被爆をもたらした「福島第一原発事故、原発政策であります。福島からの避難者の立場に立ち「卒原発」を滋賀県のかだ元知事とともに当初から掲げ、再生可能エネルギー政策に邁進されてきた吉村知事の姿勢は大変評価するものです。そこで、この関連を質問します。

●ここで、この関連を伺います。

2 原発事故で発生した放射性廃棄物の処分と原発再稼働に関する考え方について

(知事)

山形県境から1.4キロメートルの宮城県加美町に、東日本大震災に伴う原発事故で宮城県内に発生した8,000ベクレルを超える指定廃棄物及び稲わら等の農林業系副産物を焼却したことにより8,000ベクレルを超える指定廃棄物 8,700トンを最終処分する候補地が環境省によって検討され、現地で大きな反対運動が起きております。

現地に参り、加美町長にも実状を伺いに参りましたが、県境には分水嶺があり、また、強風が吹くところであり、もしも福島県鮫川村などで起きた事故などが発生したりすれば、風向きによっては、汚染は最上町や尾花沢市など県内隣接地に、さらに、水系を伝って広範囲にも及ぶことが想定されます。

また、県内にも少量でありますが2.7トンの指定廃棄物が保管されており、これは山形県内で処分する計画と伺っております。

こうした廃棄物の処分については、国際的な基本としても排出者責任が大原則であり、国の循環型社会形成推進基本法第11条1項にも、排出者(国、東電)が自らの責任でその排出した廃棄物等について適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。

県内への影響を未然に防ぐためにも、福島県の東電敷地内へ戻すことを求め、国の特別措置法に基づく基本方針の見直しを県として働きかけるべきと思いますが、知事の見解を伺います。

知事

福島第一原発の事故では、ひとたび原発事故が起こればその影響は風評被害を含め、極めて広範囲に、そしてこれからの将来の幾世代にも及ぶということがわかりました。福島第一原発の事故で発生した、放射性物質濃度が1KGあたり8000ベクレルを超える指定廃棄物の処理につきましては、放射性物質汚染対象特別措置法に基づく政府の基本方針において、指定廃棄物が排出された都道府県内で行う事とされております。大量に発生している宮城県など5県につきましては、環境省による最終処分場設置に向けた検討、調整がおこなわれております。そのことに対して、地元の強い反対があり、調整が進んでいない状況にあると言うことを認識をいたしております。宮城県におきましては、栗原市、加美町、大和町の3箇所が候補地となっておりまして、加美町に設置された場合の場所は本県の県境の最も近いところでわずか約2キロメートルほどであります。処分計画では仮焼却炉での稲わらなどの焼却も含まれておりますので、隣接する尾花沢市において、風評による影響を懸念し、議会で反対する旨の意見書が採択されておりまして、私としましても懸念をしているところであります。政府においては候補地をはじめ、こうした不安の声を受け止め、設置場所の検討だけでなく、処分方法の安全性の確保と説明をしっかりとおこない、本県の周辺自治体の理解も得ることが不可欠であります。県としましては、県内の指定廃棄物の処理も含め、政府における検討調整の動向を把握し、関係市町と情報を共有しながら、その考えを十分に踏まえて対応して参りたいと考えております。

草島

ありがとうございました。ぜひ排出者責任が大原則。こういった事を踏まえていただき、毅然とした態度で向かっていただきたいと思います。

委員長

現在、政府は、鹿児島県川内(せんだい)原発をはじめ原発再稼働を着々と進める意向ですが、北欧などで常識であるコアキャッチャーや二重隔壁の整備はなされておらず、核のゴミの問題は未解決のままであります。このまま再稼働することは絶対に許されないことと思います。

山形県は、福島原発、柏崎原発、女川原発のいずれも半径250キロメートル圏の被害想定区域であることを踏まえ、原発再稼働に関する知事の考え方を伺います。

知事

原発の再稼働についてでありますが、私は、我が国は地震国であります。福島第一原発事故の検証をしっかりと行った上で、国民の不安を払拭していくことは重要であり、安全を第一に慎重にも慎重を期す必要があると申し上げて参りました。せんだい原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会の審査や地元薩摩川内市と鹿児島県の同意の下、再稼働にむけた準備が進められているわけでありますが、再稼働に慎重な県民や周辺自治体の意見もあると承知をしております。政府においては責任をもって最終判断をおこなうとともに国民に対して十分な説明をつくしていただきたいと考えております。

また、原発の安全性に対する国民の不安が払拭されていない現状と高レベル放射性廃棄物の処分の困難性を踏まえますと、政府においては次世代のためにも再生可能エネルギーの導入を着実に増やしていって、卒原発ということで卒原発に向けたエネルギー政策を進めていただきたいと考えております。

草島

ありがとうございました。卒原発の吉村知事の姿勢、これからもしっかりと貫いていただきたいと思います。これは再稼働についてもですね、やはり私が先ほど懸念した材料ありますので、しっかりとお踏まえいただき、今後もしっかりとした姿勢を保ち続けていただきたいと強く要望いたします。

( 最上小国川における治水対策について

① ダム建設に係る漁業補償に関する考え方について(農林水産部長)

草島

今般、9月28日の総代会の特別決議がなされました。しかしながら、漁業補償の締結について、県の姿勢に重大な問題があると考え、質問します。

漁業法第8条第1項に定められている、漁業協同組合の組合員がもつ権利である漁業行使権について、「水協法・漁業法の解説」によれば、漁業行使権の性格は、物権たる漁業権に基盤を置く権利として物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。すなわち、漁業行使権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し、妨害の排除又はその予防を請求しうる権利である、とあります。「妨害排除請求権」又は「妨害予防請求権」を行使できることが認められているものであります。

また、漁業法143条には、「漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」とあります。

これを踏まえた上で、質問します。

県は、9月28日の小国川漁協の総代会決議の結果より、漁業権をもつ漁協が同意したとしてダムに着工しようとしています。しかし、漁協総代会の決議以降も、小国川漁協組合員有志の反対する声はとどまらず、違法性をとなえております。

去る10月31日、組合員有志はダム本体着工に全く同意しておらず、このままのダム着工は財産権の侵害行為であることを断言した上で、漁業補償等の算定根拠などの説明を求め、知事に対して協議を要請しています。

10月10日には、水産庁から県に対して、「話合いに応ずべき」と指導助言を行ったと伺っています。しかしながら、11月4日の記者会見で、知事は、「協議の必要なし」と言う旨の発言を行いました。さらに、要請をもって意見を伺ったなどとする担当課長の発言が報道にありました。

その後も、その姿勢が不当だとして、漁協組合員有志は、11月21日に再度同様の要請をおこなっています。

そこで質問します。

① まず、漁業補償の考え方でありますが、県は、臨時総代会の際に組合員から出された「漁業補償の締結については、関係組合員全員の同意が必要ではないか」との質問に対して、その必要はないと指導したようですが、これは、昭和47年9月22日漁政部長通知にある、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」に反しています。関係組合員全員の同意は必要ないと言える法的論拠を伺います。

② 県と漁協の間で締結した「小国川漁協は、漁業補償を自主的に放棄する」という趣旨の覚書は、漁業行使権をもつ組合員の権利を侵害する無効な協定であると考えますが、これに対する見解を伺います。

③ 財産権を侵害するには補償が必ず必要であり、補償なくして侵害することは違法であると考えますが、これに対する見解を伺います。

④ 113万円の補償に関する漁協の意思決定(理事会や総代会での決定・決議)は無権代理行為に過ぎず、財産権を侵害される者の追認がないと無効であると考えますが、これに対する見解を伺います。

以上4点について、農林水産部長に伺います

農林水産部長

漁業補償につきましては、漁業法では公益上の必要があって、行政庁が漁業 経営を制限するような場合をのぞきまして、特に規定することはございません。漁業補償を求める求めないにかかわらず、漁業補償契約は、県と漁業権を有する小国川漁協と私法上の契約でありまして、その結果、今回漁業補償を求めないことを含んだ、覚え書き案が、9月28日の臨時総代会において、特別決議として議決され、これを踏まえ、県と漁業との間で正式に覚え書きの締結にいたったものであります。また、ただいま議員のほうからお話がありましたけれども昭和47年の漁政部長の通達でございますけれども関係する組合員全員の同意をとってのぞむよう指導されたいという風にされておりますけれども、これは海面における第一種共同漁業権についての行政姿勢でありまして、紹介に対する実例というのが、ひとつなっております。

また、漁業補償契約の締結に関連しましては、すべての種類の漁業権につきまして、平成14年の政府答弁がありまして、その中で統一見解としまして、組合運営の円滑な実践のため、組合員の同意を事前にとっておくことがのぞましい。と考えるとされております。これは、水産庁としての行政庁としての技術的助言という位置づけとなってまいります。そういう意味で必ずしも事前の同意が法的に必要であるという風なものには考えていないところであります。

草島

今、おっしゃった、全員の同意をとらなくてもいい、。まず、第五種共同漁業権ですね。河川の漁業権にはならないというのは、水産庁に聞いてきた物と完全に異なっています。水産庁は種別に関係なく適応になるとうかがっておりますが、ちがいますか。

若松農林水産部長

この件に関しましては農林水産部でも7月に確認しまして、昭和47年の法についておっしゃっているのでしょうけれどもこれについては改めて確認なり、勉強させていただきます。ただ後段のほうの先ほど申しました望ましいという風な指導については水産庁に確認しております。

あと次の、先ほどの2点目でございますが、覚え書き締結の法的効力についてでございます。

まず、小国川漁業に付与しております、第五種共同漁業権の設定につきましては、漁業法127条の規定によりまして、ひとつは当該内水面が養殖に適していること、二つ目は、かつ免許をうけたものが増殖をおこなうこと。のこの2つの条件を満たすことが必要となっております。この条件を満たすことができるというものは、組合員ではなく漁協という風なことになってまいります。また、平成14年に閣議決定された政府見解におきまして、漁業法においては第10条、第14条、第8項の規定によりまして、漁業共同漁業権を有する者は組合、または漁業共同組合連合会に限られるというふうにされております。‘これを踏まえますと、最上小国川を漁場区域とする漁業権は、小国川漁協が有しておりまして、漁業法第8条第1項の規定によりまして、組合員は漁業法を有する漁協が定める漁業権行使規則の範囲内において漁業を営む権利を有しているというふうなことになっております。今般の漁業補償にかかります、覚え書きは、県とただいま申し上げましたように漁業権を有する小国川漁協との間で協議を重ねた上で締結に至った物でありまして適切になされたものと考えております。

次に三番目のご質問でありますけれども漁業補償請求権の放棄と財産権の侵害についてでございます。漁業権の性質は、漁業法第23条によりまして、物権とみなし、土地に関する規定を準用するとされております。一般論といたしましては、物権である漁業権を侵害したものは、その侵害について損害賠償責任を負うことになります。具体的な取り扱いはとうしゅかんの話合いで決まるということになってまいります。県と漁協が締結いたしました、覚え書きの第七条、漁業法などの締結にいたしましては、漁業補償を要求しないとされておりますが、覚え書き第6条、漁場環境の担保の規定におきましては、将来に向かっては漁場環境への影響が発生したと考えられる場合、必要な調査、対策及び補償を求めることができるとしておりますので、内部的には適切であると考えております。

4番目もお応えさせていただきますが、

漁業補償にかかる漁協の意志決定につきましては、漁業権を有している小国川漁協が、定款に基づいて臨時総代会の特別決議で意志決定されておりまして、無権代理にはあたらないものと考えております。なお、補償に関する漁協の意志決定の過程で漁協においては、役員、支部長合同会議や各支部の総会などを通しまして総代や組合員に説明周知をはかりながら、適正な手続きのもとで手続きがされたものとしております。

草島

● 今の答えで行くと、漁業行使権というのは、物権つまり財産権には値しないということをのべていらっしゃるのか。と思います。とんでもない間違いだとおもいますよ。先ほど解説を引用しましたけれども、漁業行使権の性格は、物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。そして、漁業行使権の侵害は、親告罪として刑罰の対象ともなりますともあります。これは今の説明でどう解釈するんですか。わたくしは、事前に委任をとるとか、魚種に関係なくおこなわなければいけないことであると水産庁からうかがっております。組合の指導として水産庁が望ましいを全くやらなくてもいいとこれは、改めて皆さんの努力不足というか曲解という感じもします。

● この143条というのは、立法趣旨について、明治43年にですね、証明している文章があるんですけれど、漁業行使権が物権的権利であり財産権であることを証明しているものです。ということがあります。‘

私は補償もなくダム着工するならば、漁業行使権になって、143条の刑罰に処せられる可能性があると考えますがいかがですか。‘

若松農林水産部長

ただいま漁業行使権のお話がありまして、冒頭委員の質問の中で、逐条解説ですか、水協法、漁業法の解説ですか。その中で説明がありました。ただ、その中でご紹介ありましたようにその中におきましては法律上、漁業権のようにまず物権であると規定されていませんが、今おっしゃったように物権的性格を有すると。いうことで派生できる権利であるというふうなことであると、それにこの解説の中におきましては、どういう風なものを想定されるか。と言う風なことで、妨害か妨害される恐れがある場合には排除●●というふうなことで主分を守るというような意味会いの中身のものが罰則とともに規定されると言うことだろうと思います。一つでございます。あともう一つのほうは、同意をすべて求める必要がある。おっしゃられましたけれども、基本的には技術的指導ということでのぞましいということでありますので、それを完全に無視しているということではなくてですね。最終的には先ほどもうしあげましたけれども、漁業権という漁協そのものに帰属するということが明確でありまして、そこがやはり最終的に漁協としての総合的な判断として対処していると理解しているところであります。‘

●草島

今ですね。漁業者で生計を営んでいる方が、権利の侵害を訴えているんですよ。これを無視したまま進めていいのかっていう問題なんです。漁業行使権を侵害するかたちでこの事業を進めていいのか。‘ということです。こうなったら、漁業権の侵害になって143条の刑罰に処せられる可能性は十分にあると思いますよ’今の解釈ですが、財産権は漁協にもあるんですが、漁業行使権者にも認められているんです。だから143条があるのではありませんか。この解釈は水産庁に紹介をしていただきたい。絶対におかしいと思います。

草島

最上小国川ダムの問題について、知事の姿勢について伺います。

原発事故の問題からもうひとつ、是が非でも学ばなくてはならないことがあります。

それは、原子力ムラという存在であります。政治と官僚と業界と学問と報道機関までもが癒着し、原子力安全神話というものを作り出し国民を欺き続けていたことです。原発を推し進めることに都合のいい科学者の見解は優遇され、それに警鐘を鳴らす科学者の見解は排除され続けてきた。電源喪失でメルトダウンする可能性を想定していた科学者も存在したけれども、茅の外におかれており結果として対策に盛り込まれていなかった。こうした、政治や行政がいかに科学を扱うか。という教訓であります。

私は、最上小国川のダム問題について、県知事の姿勢に私は原発安全神話をつくりあげてきたこの構造と同様の病理を感じずにはいられません。

議論は尽くした、50名50回の議論をしてきたからシンポジウムに参加する必要はないと知事は答えてきました。

しかし、今、結局、流水型ダムの環境影響については、県が「影響が少ない」とする根拠としてきた「最上川流域環境保全協議会」の報告に対して「その協議会ではアユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。小国川ダムをつくれば下流河川の生息環境は確実に変化すると考えられるし、アユの品質を低下させる可能性は否定できない」といった、アユ研究の国際的な権威である川那部浩哉先生ら4名のアユを専門とする研究者からの意見書。極めて重要な知見が、無視されたままになっております。

更に治水方策についても「ダムによらない治水方策は十分に可能であり、そのほうが、治水安全面でも環境面でも地域振興面でも得策であるとした、元京都大防災研所長である今本博健氏、新潟大大熊孝先生らの河川工学者らが指摘し続けている知見についても完全に排除されたままになっております。

こうした一方の科学を排除して議論させまいとする事は、3.11の教訓に全く学んでいない姿勢であり、最も我々が政治として戒めるべき事であると考えますがいかがですか。知事の見解をうかがいます。

吉村知事

最上小国川流域におきましては、過去にたびたび洪水による被害が発生したことから、昭和62年に最上町から治水対策の要望がなされ平成3年度から治水対策のための調査に着手しました。その後、事業着手に向けて河川整備計画を立案するため、地元説明会や学識経験者、および専門家からなる最上川水系流域委員会などの公開の場で様々な議論がなされてまいりました。私自身は、知事に就任当初、白紙の状態でしたから、いろいろな方からご意見をお聞きするため、小国川漁協や、自然保護団体の方とも直接お会いをいたしました。また、赤倉地区を訪れまして、現地の状況を自分の目で見ました。川底からわき出したお湯に直に手を入れたり、さらに機会をとらえては、地元の声を直接お聞きして県民の安全安心を確保するには、何が一番いいのかを熟慮してまいりました。そして平成22年には、できるだけダムにたよらない治水の政策見解に基づきまして政府が策定した、新たな基準に従い、河川改修のみならず雨水貯留施設や土地利用規制を含む26すべての方策について、最上町、赤倉地区での最適な方策を検討いたしました。その結果、適応可能な方策として絞られた、流水型ダム案、放水路案、河道改修案の4つの案についてコストや実現性、地域社会の影響、環境への影響など7つの評価軸で総合的に評価して流水型ダムに確定したところであります。そののち、流水型ダムについて治水とするときに、関係者のご理解を得るため、昨年は小国川漁協と県とで何回も意見交換をおこないました。また今年にはいりましてからは、漁協の方に加え、最上町長や舟形町長を交えて協議や実務者レベルの話合いを進めてきました。その中で、漁協の方々が一番心配されていた、穴づまりや濁りについて、具体的な対策の提案をおこない、理解を得ることができました。更に漁協の理事会や総代会などにおきましても、丁寧な説明につとめてきたところであります。こうした真摯で丁寧な対話の積み重ねによりまして、今年の10月に流水型ダムによる治水対策と内水面漁業振興の両立にむけた、協定を小国川漁協、最上町、舟形町と締結できたものと考えているところであります。

草島

さきほどちらりとお伝えした環境についてなんですけれども、これが全く無視されていますね。県が穴あきダムなら環境にやさしい、アユに影響がないなどとした根拠について、さきほどの川那部浩哉先生をはじめ魚類生態学者から、最上流域環境保全協議会について、1)調査の目的や方法が吟味されていない 2)限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている。3)アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。などの指摘がありました。

「最上川流域環境保全協議会」の会長も、今年5月27日の報告会で「アユそのものへの影響の調査はこれからである」と名言され、私はのけぞりました。

せっかくですので、川那部 浩哉先生をはじめ、実際に益田川ダムなどの調査にあたっている4名の最新の知見の要点を紹介します。

「ピークカット率が高い小国川ダムでは、洪水攪乱規模の減少を通じて、下流河川の生態環境は確実に変化すると考えられる。その結果、ヤマメ・サクラマスの産卵床やアユの生息環境への影響や、鮎の品質を低下させる可能性は否定できない。長期的な観点から経済損失を検討し、事業計画の経済効果の計算に組み入れることが必要である。」

これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム(そとますざわ)、島根県の益田川ダムなどの調査で得られた知見から明白と考えられる。

また、濁水の問題では島根県の益田川ダムでも10PPM程の濁りが継続することが知られ、他のダムでの調査で3〜6PPMの濁度でアユの漁獲高が1/5になるなどの実例が岩手県でありました。

アユの漁獲量について山形県が調べた日向川(にっこうがわ)でも5PPM程度で影響すると報告がありました。

ダム建設時、濁水処理プラントが設置されますが、その排水の濁水の基準値は25PPMであります。工事期間中長期的に濁水が流れる為アユやサクラマスの生態に大きな影響を与える事は十分に考え得るのであります。

知事、まず、この環境における科学的な知見はこれまで流水型ダムなら「環境に影響は少ない」としてきたこの事業の根底を動かす知見であると思いますが違いますか。

これまで、小国川ほどの清流環境につくられたためしのない、流水型ダムに対する、最新の知見であります。

もし、この川の特性である清流環境が失われる事になったら、知事あなたは責任とれるんですか。‘

吉村知事

これまでもですね。最上小国川漁協と県とで何回も話合いをおこなってきたと思います。そしてその中でやはりアユの施設に関しても緊急的に措置をしなければならないというようなこともお聞きしたわけで、それにしっかりととりくんでいくこととしています。様々なご議論はあるかと思いますけれども、私としましては真摯にそれに対応しながら、流域に住んでいる住民の皆さんの、安心安全を第一に考えたいということ、そしてこれまで何年もかけて様々な議論をしながら、ここまでたどり着いているという経緯があること、そしてこれから先、しっかりとその委員の思いに答え、それはやはり清流を守ってもらいたいということである、そのことであると思いますので、そのことについて全力を尽くしていきたいと思っているところであります。

草島

私が言っているのは、この最新の環境の知見について無視し続けるのですかということです。知事、いかがですか。

知事

今のその最新の知見について無視するということではございません。やはりさまざまな意見を頂戴しながら、そしてそれを参考に、できる限り、参考にしながら、しっかりと将来に向けて反映して取り組んで参りたいと考えております。

委員長 草島委員に申し上げます。質問の意図を変えるようにしてください。同じです。

草島

最新の知見に対して向き合っていないんですよ。それに対して説明責任やはり果たさないといけない。そうしなかったら、このダム事業は進めちゃいけないと思います。

それから、治水の問題いいました。これは以前県の河川改修工事で湯温の低下があり賠償がおこなわれた金山荘事件について、県提出の資料によって温泉湯脈の温度低下と河道改修の時期が完全にずれていて、関連性がないものであることが立証されました。さらに県は「できない」と主張してきた河床掘削などについて、湯脈に影響なく掘削は可能という事が、複数の温泉研究者により立証されています。

以前は住民が木組みでつくり、洪水時には土砂と共に流出していた堰を、県が今つくれば河川構造例違反に成るコンクリート堰にして、土砂をせき止め河床が上がっている。この河床が高い状態では内水氾濫が根本解決できず、ダムがもし上流にできても危険であるということが指摘されております。今、温泉街については、

流域の旅館主からは、「今でさえも護岸が危険なところがあると以前から訴えてきた。でも全く県は対処しない。本当に安全安心を考えているのか。という声があります。

また他の経営者は、「息子」の代に継がすにも、現在のような規模では維持しきれない。河川改修に絡め規模縮小の改修工事ができるならば、それほどうれしいことはない。と言う声があります。

ダムに拠らない河道改修について科学的にはどうにでもできると。そして、河道改修による治水は赤倉温泉再生の絶好の機会である。とそして、こうしたダムによらない治水についてこれまでほどんど議論がおこなわれていなかった。私はこれからの時代を踏まえて、未来を見据えた価値を創造するような公共事業にするべきと考えます。

先ほどの最新の知見によって流水型ダムでも環境に影響を与えるということをご紹介しました。これまでのこの 年間3万人の釣り人が全国から集う。ダムのない小国川の清流というのは、これまで紹介してきたとおり、年間22億円の経済効果をもたらしております。そして釣り人にとっては、ダムのない清流はブランドであり、ダムができた川は価値を完全に失うんです。釣り人や、食通はすぐにウソを見破ります。本来の清流環境や、松原アユの味を失えば、瀬見、赤倉の旅館は更に衰退し、人口減少や地域消滅に更に拍車をかけることになるんではないか。と思います。

国際的な絶滅危惧種のウナギも、国内準絶滅危惧種になった県魚 サクラマスも、その減少の最大の原因は、ダムで川を分断した事にあります。

今、熊本では荒瀬ダムを撤去している現状であり、米国では700以上のダムを撤去し、本来の川の力を取り戻し、漁業を再生させている。これが世界の潮流であります。

私は、平成28年開催予定の「全国豊かな海づくり大会」は森と川から海へとつなぐ 生命(いのち)のリレー」のテーマでありますけれども、森里海連環というのは、川と海を分断するダム、防潮堤というコンクリート文明から、森里海の連環を取り戻し自然と共生する文明への転換こそ必要なのだということだと思います。 私はこの運動で筆頭研究者である田中克先生という方とシンポジュウムでご一緒ました。やはり、この森里海連環をすすめるなら、このダムによってサクラマスの生息域がダムサイトで失われるようなこのダムの事業を進めるべきではない。と思いますが知事のお考えをお伺いします。

委員長 (答弁同じですが求めますが。同じです。ずっと。質問の意図をかえたほうがいいですわ。)

草島

こうした公共事業を進めるに当たって、2つの格言があります。

公共事業の遂行にあたっては、法にかない、理にかない、情にかなうものでなければならない。

そして、真の文明は、山を荒らさず、川を荒らさず、ムラを破らず、人を殺さざるべし。

この2つをもう一度踏まえて検証してみていただきたい。先ほど、漁業法を曲解する姿勢、それから科学に対しては一部の科学を聞いていない。この姿勢、行政のなりふりかまわぬ圧力が垣間見れるそういった姿勢。この姿勢は文言に叶っていないと思います。

私は「ダムで川の力を失ったら、どんなことをやっても漁業振興にならない」この故沼沢勝義 小国川漁協の組合長の言葉、これやっぱりしっかり受け止めて、これからの事業をこの時代を踏まえて再検証する必要があると思います。いかがでしょうか。伺います。

知事

ダムといいますけれども、やはり貯水型と流水型では全然違うと思います。当初は貯水型だったと聞いておりますけれども、やはり自然環境に与える影響の小さいものをとお声をお聞きして、それを受け止めての流水型ダムになったという経緯をお聞きしているものであります。通常時は水の流れをせき止めるわけではなくて、流水型ダムというのは川の底に穴のあいたダムです。通常は自然河川と同じように水は流れますので、一般的なダムに比べて環境に与える影響は著しく小さいと言う風に考えているところです。皆無とは言っておりません。そして、流域に住む方々の安全安心を考え、また、内水面漁業振興とできる限り両立させていく。そしてできる限り清流を守っていくという対策をしっかりと持続しながらとりくんでいきたいと考えているものでございます。

草島

やはり私がいいたいのは環境に対して川那部浩哉先生、これはアユ研究野第一人者であります。その方々から確実に環境に影響がある。とされております。私は、やはり地域の資源として私はしっかりと守らなくてはならないことであると思います。この環境に影響があるという事について無視したままでは、このダムは進めてはならないと思いますので、ぜひ受け止めていただきたいと思います。

さよなら原発55行動に参加。原発ゼロ社会へ。

「福島のこどもたちの疎開の権利裁判」「福島の原発止めたい女たち」などで大活躍中の駒崎ゆきこ郡山市議のお誘いを受けて、5月5日のこどもの日、経済産業省前のテント広場に向かう。ハンガーストライキを続けている人たちがいる。福島で何度か会ったかたもいる。今日、原発が止まるのだと、喜びあう。午後1時版ぐらいから、芝公園で集会があるということで、皆で歩いて向かった。そこで、鎌田さん、内橋克人さん、原子力情報室の共同代表、落合惠子さんらのスピーチを聞く。それぞれ、集まった5千人が拍手喝采のスピーチだったが、なかでも内橋さんのは心打つものだった。

ビデオを撮り、戻りの電車の中で書き起こした。以下。かみしめたいと思う。

みなさん、ありがとうございます。私たちを祝福してくれるようにですね

初めての五月晴れになりました。こいのぼりの中でお話をするといういうのは、大変すきです。幸せでいっぱいになります。その中で、

今日、迎えた思いをお話させていただきたいと思います。

本日のですね。夕方5時、泊原発出力低下し、夜11時に、6時間に、原子炉内の核分裂反応が完全に止まります、これで、国内のエネルギー、原発に依存するエネルギーはゼロになります。ゼロになります。

おめでとうございます。

この日をさして、こういう状態をさして、日本人の集団自殺だとおっしゃった方がおられましたが、絶対にそうはなりません。なんの破綻もおきておりません。

ただ一つですね、私たちが、注意をしなければならないのは、今日、原発稼働停止というのは、新たな、原発立国への準備なんです。’このことをですね、肝に銘じておく必要があるのではないかと思います。今回の停止は、再稼働する準備をしている。主な施設ですね、炉心、タービン、非常用の発電機、こういったものを点検をいたします。核燃料の4分の1を取り替えると、なんのためにそういうことをするのでしょうか。

それは再び稼働させて、311の前の姿に戻ろうとする、原発立国を再び立ち上げさせようとしている入念な準備を進めている、 これが現状、現実であります。

その点はですね、今日は心にとどめておいていただきたい。ですから、

今日迎えた、この日を、持続可能、つまりゼロの日をさらに、永久にゼロにする。そのためにすすめていかなければなりません。

私たちは、ですね、言葉の綾とか、トリックとかレトリックとか、そういうものに惑わされてはなりません。私たちは、その背景にある、真実というものを見抜く、鋭い洞察力をもたなくてはなりません。今日はそのスタートの1歩です。

社会を転換させなければ、本当の意味で原発ゼロという日はやってきません。

このことを胸に深くたたきこむ。

そのための本日の集まり、私たちの集まり、

さよなら原発のための再びのスタートということになります。

そのためには、原発がなければ仕事がない、仕事がなければ生きていけない、暮らしていけない。という、そういう社会の構造、あり方、政治の進め方、政策形成のあり方、それを変えていただかなければなりません。これから、皆様方、私たちの運動、一日一日ははじまる。と、その日がゼロ の日です。ゼロになって再びそれを永続させていく、持続可能にする。それを新たに誓う一日である。とという、こういう風に私たちは信じております。以上であります。みなさん、がんばりましょう。

—–

映像は、こちら。http://youtu.be/0QJiYnQH5Nc

——-

芝公園から5000人デモで浜松町駅まで2時間ぐらいのデモ。その後、経産省前、かんしょ踊りで1週。その後、午後11時再びテント村でカウントダウン11時5分。原発の電気止まったことを確認。

皆で喜ぶ。空には、満月手前の月がものすごく輝いていた。

大河内さんと合流。その後、天然住宅集合住宅へ。

とりいそぎ報告しときます。

311を、持続不可能な社会から持続可能な社会へ。

さて、これから羽黒山。

菅さんの脱原発宣言に拍手。

菅総理 「原発に依存しない社会を目指すべきと思う」

僕は菅さんの脱原発宣言。おおいに評価 賛同する。

これに対して、「無責任だ」「遠い将来の思い」「思いつき」「独裁」などと声をあげる議員がいる。これまでの政治構造を変えたくない人達はこう言って批判する。

原発を再稼働させなくても、電力がまかなえる事は、田中康夫衆議院議員も国会で追求している。

脱原発が経済的にも、新しい地域経済へのインパクトをもつものだということについても言及。

http://www.youtube.com/watch?v=tdR23diWTHk&feature=player_embedded#at=192

本日、念願の再生可能エネルギー特別措置法案 が国会にようやくかかった。

成立に向けて、誰が賛同しているか、反対するのは誰か、しっかりとみんなで見極め、法案を成立させたいものだ。

吉村知事の卒原発 宣言。応援します。

7月11日、12日と議会報告の文書づくりでドタバタ。ようやく校了。7月15日の鶴岡タイムスに挟み込まれます。アンケート付きです。ぜひご覧いただきご意見を。

●7月12日、13日でおこなわれている全国知事会

吉村山形県知事が滋賀県の嘉田知事とともに「卒原発」を共同宣言するとのこと。

この動きには、私もおおいに賛同する。

具体的な宣言内容については、新聞で知る限り。とにかくクリップしてお知らせすることとする。

プレスリリース送って欲しいなあ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

全国知事会が開幕 東北6県共同、復興特区実現求める 山形新聞より

2011年07月12日 13:43

地方を取り巻く課題を2日間の日程で話し合う全国知事会議が12日、秋田市で始まった。岩手、宮城、福島の被災3県をはじめとする東北6県の知事が、福島第1原発事故の一刻も早い収束や、被災自治体の自主性を尊重した復興特区の実現を求める共同アピールが示されたほか、山形、滋賀両県知事が「卒原発」を提言する。

会議冒頭で全国知事会長の山田啓二京都府知事は「国政の停滞は、行政に大きな遅れをもたらしている。こういう時こそ地方政府は現地現場の声を踏まえ、この国の在り方をただすべきだ」とあいさつし、政府の震災対応や原発事故対応の遅れを批判した。

共同アピールは、原発事故で日常生活や産業全体への影響が深刻化、長期化していると指摘。避難者の生活再建を強く求めた。被災地の規制緩和などを行う復興特区については、自治体が権限と責任を担う地方分権時代にふさわしい制度づくりを求めた。

吉村美栄子知事らによる卒原発の提言は、放射性物質の健康や環境へのリスクを考えた場合、原発への依存度を徐々に下げることが望ましく、再生可能エネルギーの導入が必要としている。

このほか一体改革では、社会保障サービスの財源としての地方消費税の拡充や「国と地方の協議の場」の活用など、国との交渉の進め方について意見交換する。

朝日新聞より。

「卒原発」共同提言へ 山形・滋賀知事、政策転換訴え

山形県の吉村美栄子知事と滋賀県の嘉田由紀子知事が、12、13日に秋田市で開かれる全国知事会議で、原発依存からの脱却と太陽光など代替エネルギーへの転換を訴える「卒原発」を共同提言する。原発の安全性に不安が広がるなか、国に対しエネルギー政策の転換に向けた規制緩和や財政措置を求め、他の都道府県知事にも賛同を呼びかける。

提言は、電力供給の約3割を占める原発の即時停止は「現実的でない」としつつ、放射性廃棄物の処理や放射性物質の環境リスクなどの問題点を指摘。「原発への依存度を徐々に少なくし卒業できるような『卒原発』が望ましい」と主張する。そのうえで、太陽光や風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーの導入を加速するため、国に対し法的な規制緩和や財政的な支援を求めている。

両知事が提言を出す背景には、原発が集中立地する福島、新潟、福井各県に隣接する県内の住民に不安が高まっていることがある。

吉村知事は6月、福島での原発事故を受けて「安全性、コストの面で原発は今までのような有効なエネルギーではない」と表明。風力や太陽光発電などの導入を進める考えを示した。嘉田知事も、関西の水源である琵琶湖の一部が原発30キロ圏内に入ることなどを踏まえ、「できるだけ早くハイリスクな原発をやめるべきだ」と主張してきた。

朝日新聞が5~6月に実施した原発政策に関する全国知事アンケートでは、47都道府県の知事のうち吉村、嘉田両知事だけが、将来的な原発のあり方について「やめる」と回答。両知事は今月8日に電話で会談し、共同提言を出すことで合意したという。(千種辰弥、中野龍三)

滋賀・山形の2知事、「卒原発」共同提言へ 全国知事会で 日経webより

秋田市で12日開幕する全国知事会で滋賀、山形両県が原子力発電から自然エネルギーへのシフトを目指す「卒原発」を共同提言する。両県とも隣県に原発が立地しており、福島の原発事故を機に安全性などが議論される中、女性知事同士が原発依存からの脱却で同調。国に規制緩和などを求めるとともに、他の都道府県知事にも賛同を呼び掛けることになった。

「エネルギー政策の確立に関する滋賀県・山形県の共同アピール」では「電力需要の約3割を賄う原発の即時停止は現実的でない」とした上で、放射性廃棄物の処理の困難さや健康リスクなどを指摘。原発依存度を徐々に下げ、将来はなくす方向が望ましいと訴える。同時に太陽光や風力、水力、バイオマス、地熱など再生可能エネルギーの導入を促す施策や財政的支援を国に求める。

「卒原発」は滋賀県の武村正義元知事が6月に大学での講演で使った言葉。嘉田由紀子知事は直後の会見で「ニュアンスとして私の考えに近い。段階的に原発に頼らないエネルギー政策を作りたい」と説明し、以後は原発から撤退すべきだという考えをこの言葉を引用して語っている。

滋賀、山形両県ともソフトバンクの孫正義社長が提唱し、13日に秋田市で設立される自然エネルギー協議会への参画も表明している。

六ヶ所村ラプソディ 鎌仲監督と。

真実を伝える。その大切さをしっかりとつかめた。そんな上映会と講演だった。 主催をしっかりと努めた公益文科大学の女学生のみんなに拍手を送りたい 。

六ヶ所村にできる半分の規模のセラフィールドの海で、とんでもない放射能汚染がおきていること。そして、今、稼働間近の実験で、放射能汚染がすでに起きているということ。劣化ウラン弾の原料が実は原発の核廃棄物だということ。プルトニウムの猛毒はとんでもないということ。今、青森・六ヶ所で起きていることが、映画と、そして鎌仲監督の言葉で提示された。僕らはあきらめてはいけない。核燃料再処理工場をストップしよう。動きだそう。