農林水産部の暴挙に対して、問題提起と公開質問状を提出しました。

12月20日、山形県議会議員として以下、問題提起と公開質問状を山形県知事宛提出しました

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

問題提起と公開質問状

山形県知事 吉村美栄子 様

山形県内水面共同漁業権免許の問題について

山形県議会議員 草島進一

今般の漁場計画について、平成18年にダム反対決議をおこない、それを貫いてきた小国川漁協の漁場管理計画の文面に(5)制限又は条件に「公益上必要な行為に対しては十分配慮しなければならない」と(7)「県は最上小国川において最上町富沢地先にダム建設を計画している」という文章が付されたことの意味、解釈について、そのことが、「漁業権の免許を認めないことにつながる可能性がある」ということについて、県が小国川漁協に示したのは11月の半ばになってからだったと漁協関係者に伺いました。

漁場計画はその計画から免許に至るまで、漁業法第11条に定められた諮問、公聴会、答申、公示、申請、審査など、厳重慎重な行政手続きを経過して決定されるものであります。

県は新たに付した文言のその解釈や意味について、計画策定の冒頭から関係者に説明する説明責任があります。4月の冒頭から関係漁協に説明責任を果たしていなければならなかったが、県はそれを怠っており、又、11月になってからその「解釈」を変更した可能性すらあると考えるものであります。

漁業権は財産権であり、消失や剥奪、免許を認めない等の行為は漁業組合にとって重大な事であり、計画に付した記述によってそうした可能性がある場合、計画策定の事務局である県は可及的速やかにそれを当事者に伝える義務があります。もしくはそのことを文書に明記する必要があると考えます。

今般の山形県の行為は行政手続きを著しく逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではありませんか。文書での回答を求めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清流を守る会よりー小国川漁協の漁業権更新についての声明

清流を守る会で12月20日に提出した「要請」と「声明」を掲載します。

この物事の本質を捉えていると思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2013年12月20日

山形県知事 吉村美栄子 様

最上小国川の清流を守る会

小国川漁協の漁業権更新についての要請

2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、およびマスコミ報道等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。

ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。

県知事は、漁業法の規定に基づいて、不当な条件をつけずに小国川漁協の漁業権更新の手続きを行うよう要請します。

1,県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。

小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

2,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。

漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。

漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。

もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しない

ことになれば、これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかね

ません。県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題

点を指摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民と

の対話を続けるべきです。

どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行なわないよう強く要請します。

以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小国川漁協の漁業権更新についての声明

2013年12月20日 最上小国川の清流を守る会

2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、および同18日付の山形新聞記事等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。

ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。

今回の漁業権問題と最上小国川ダム建設の関係について、私達の見解は次のとおりです。

1,関係者からの聞き取りによれば、2014年1月1日の漁業権更新を前に、県の県土整備部職員は「最上小国川ダム計画にご理解を得るため」と称して、繰り返し執拗に小国川漁協を訪問しダム建設計画の“説明”を行いました。そしてなぜか、これに内水面漁業振興に携わる農林水産部職員も同行したとのことです。

今回の事態は、小国川漁協の「ダム建設への協力」の説得に行き詰まった県当局が、漁業権更新時期をとらえて、その許可権限を利用して、「最上小国川ダム建設への協力」を強制するものに他なりません。

2,県の主張は、漁場計画案にある『公益上必要な行為に対しては、十分配慮しなければならない』という漁業法に定める条件を、「ダム建設容認」の一点にすり替えるものです。

県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。

また、小国川漁協が行ってきた事業は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業です。小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

3,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。

漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、漁業権は「物権」すなわち「財産権」として、憲法29条と民法709条で保護されています。知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。

漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。

従って、漁業権を消失させて、漁業権者が不在だとして河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。

4,漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)

県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁しています。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったものです。

5,この問題に対する農林水産部の対応は、異様としか言いようがありません。同じ知事部局の中にあって、開発部門と規制部門が互いにチェック・牽制し合ってこそ公平・公正な行政が進められるものです。ところが今回の問題では、内水面漁業振興担当の農林水産部がダム建設担 当の県土整備部のお先棒を担ぐように、漁協に対し「ダム建設に賛同」するよう執拗に働きかけているのです。

農林水産部は、内水面漁業振興の立場でダム計画をどうチェックしたのでしょうか。ダムの専門家でなくても、最上小国川ダム計画のズサンさは指摘することが出来ます。

たとえば、「穴あきダム」の穴の目詰まりの危険性について、現地には径50cm~1m以上もある転石が無数にあるにもかかわらず、ダム計画では「現地には径25cm以下の転石しかないので、40cm格子のスクリーンが目詰まりすることはない」という計画になっています。

こうした矛盾や、小国川漁協が示しているダム計画への疑義について、内水面漁業振興の立場で県土整備部の計画をチェックすべきだったはずです。

6,「内水面漁場管理委員会」は、漁業者の自主組織であり県当局の意向に無条件に従う義務はありません。あくまで漁業法の定めに基づいて『漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化をはかる』ために、公正・公平な立場で、この問題の判断をすべきです。

もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、全国の物笑いの種になるでしょう。

これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかねません。

県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題点を指

摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民との対話

を続けるべきです。

どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行わ

ないよう強く求めます。

以上

12月18日の漁業権をめぐる県の見解

12月18日 農林水産常任委員会 漁業権の案件について

以下のような質疑がありました。メモより書き起こしております。

委員

新聞にでているが、詳しく説明をしていただきたい。

▽阿部技術戦略官

● 漁業権の部分にだけ絞ってお話させていただきたいと思います。

冒頭で部長がお話しましたように、今年5月に新しい漁場計画、これについては該当するものは、今の漁業権が免許きれます次の日ということになりますので、平成26年1月1日から10年間ということになります。その部分の免許をするにあたって、県によって漁場計画をつくらねばいけないということがありますので、その部分について5月に制定いたしました。漁場計画をつくるにあたりましては、様々な法的な手続きがございますので漁場管理委員会とともに県内4ブロックで公聴会も開かせて頂いて関係者のほうにはきちんと周知させていただいております。

7月までに漁業権の免許申請、手続きがおこなわれています。それについて適切に審査して進めている最中でございます。新しい漁場計画につきましては、条件、制限を漁業法34条に基づいてつけてございます。

この部分についてはですね「公益上必要な行為について配慮する」というようなことでございますので、私どものほうとしましては、この部分をきちんとこれから10年間、やっていただけると。これまでではなくて、これから10年間やっていただけるということがきちんと理解できてですね、担保いただけるものが欲しいということで漁協の方に伝えてあります。

これについてはですね。必ずしもほとんどの方が小国川漁協というのは流水型ダムの問題を抱えているからじゃないかと思っているかと思いますが、必ずしもそれに特定したものではございません。これについては部長の方から「公益上の配慮の公益というものにつきましては、流域住民の安全安心にかかる具体的には川でございますので治水対策が主な内容になると思います。それと、内水面の漁業振興ということで経済活動をやられておりますので、そのところを両立するということが公益という概念として広く捉えております。そういうことをきちんとやっていただけるということがですね、「公益上の配慮」ということで今般の漁場計画という中で条件として付けさせて頂いた内容となっておりますので、こういったものをぜひ漁業権の免許申請にあたってはですね、私どもが適切に的確に判断できるような追加資料について、漁協の方でぜひ出して頂きたい。という事を申し上げております。

委員

わかりにくいですね。反対していることによって影響があるんですか。ないんですか。それだけわかりやすく伝えて下さい。

▽阿部次長

直接ですね。今回の免許申請で、ダム自体に対する賛成、反対はですね。直接は関係ございません。

委員

ないんですね。

▽阿部次長

ただし公益上必要な行為に対してはきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証をですね。私どもの方は小国川漁協 個別で申し訳ございませんが、求めておりますので、その確証たるものがですね。‘漁協の方で自発的に考えて頂きたい。県の方でああしろ、こうしろとは申し上げてございませんので、自発的に考えてお出しして頂きたいということで、何度も繰り返し説明しておりますが、なかなか漁協の方は理解するに至っていないというのがですね。先ほど伊藤委員のお話の中にもでていましたように、そういう状況にあるということだけはご理解いただければなと思います。

委員

自発的に出さなかったら、例えば、新しいものがでてこなければそれは担保にならないということなのですね。

▽阿部次長

その後のことはこの場でコメントできないと思いますが、

我々は出てくるということを期待申し上げてですね、具体的には漁協の方には、でてくるまでお待ちしたします。ということで申し上げております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12月18日、漁協はこの件で記者会見を開いた。

12月19日午前11時、漁協は県へ意見書をもっていくとのこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

財産権である漁業権を更新時に剥奪しようとしているかのような県の姿勢。

「ダム反対が更新に影響するのか?との問いに、「ダム反対賛成は直接関係がない」と応えながらも「公益上必要な行為」についてきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証を、漁協の方で自発的に考えて頂きたい」と言う県。

こんな事が許されて良いのか?行政権の濫用ではないのか?

皆さんのご意見を求めます。

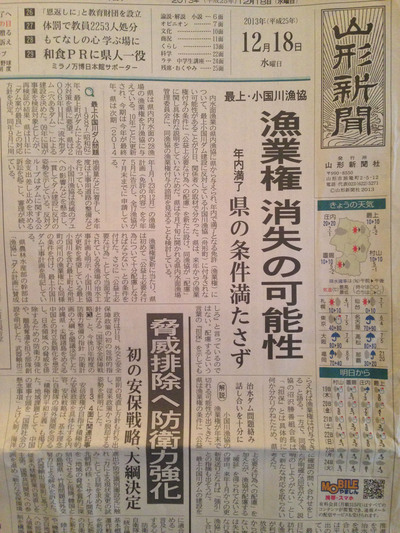

漁業権 消失の可能性ー山形新聞

本日の山形新聞に掲載された小国川漁協の漁業権問題。

本日の山形新聞に掲載された小国川漁協の漁業権問題。更新、書き換え時に漁業権を消失などとは絶対考えられない。

小国川漁協の漁業権を認めない?

12月17日。私は文教公安委員会での質疑。警察関連、教育関連の質疑。

同僚議員の農林水産常任委員会で、小国川漁協をはじめ17漁協の16年1月1日の更新について以下のやりとりがあった。

大変重要な質疑内容なので、議員のメモより書き起こしました。

委員(金子)

内水面漁業については、17漁協1月1日に更新となるということですが、日程的なもの、17漁協たぶんすべて更新がいくんだと思いますが、その辺わかれば、状況を伺います。

五十嵐水産課長

内水面 共同漁業権でありますけれども免許というのは、10年間の期限がございまして、議員おっしゃるように12月31日までで、現在の漁業権は区切りということになります。切り替え の作業ということでおこなっているところです。内水面漁協の漁場管理委員会のことにつきましては、今、1月1日の免許ということもございまして、年内の開催に向けて現在調整中ということでございます。

委員

特に更新について何か問題があるということではないですよね。

五十嵐水産課長

こちらについきましては委員会のほうで調整して諮問していただくといくことでございます。

委員

いずれにしても今年度、今月中には決めていくと言う方向になるわけですね。

1月1日からですから

阿部戦略官(次長)

まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども

基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。

委員

私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。

阿部次長

漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。

ここで委員の質問の中で公益上の配慮というのはどういうものだと言うことになると思いますが、基本的にはですね。漁業法の中ではダム建設云々というのはですね、漁業法自体は漁業振興を目的とするとうことでございますので、それを直接的には明示されていないとはなりますが、34条の中でですね、公益的な配慮をしていただけるという事を前提に、免許審査を行うということは可能でありますので、その公益的な配慮につきましてはですね。具体的に申しますと例えば、そういう計画がある場合に話合いにきちんと応じていただくとかですね、意見交換を十分に受けて頂くさらに例えば計画を樹立する上で測量とかですね、そういったものについてきちんと配慮していただくということをですね、どんなかたちで漁協さんが意図していただけるかその担保となるようなものをですね、きちんと提出していただきたいということでですね、県内17漁協に伝えているものであります。

具体的にはですね。免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。

現時点ではそこまででございまして。先ほど、課長がお話させていただきましたように、漁場委員会の意見もちゃんときちんとお聞きした上で県として最終判断するということで現在事務処理をおこなっておりますので、そういったものが全て出そろった段階で適切に県として判断していくという風になるかと考えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県内内水面漁業の特に鮎の生産額では1億3千万円と、県内ダントツトップ(2位は1600万円)

の売上額を誇る小国川漁協。先祖代々受け継がれた山形の内水面漁業の要の漁協1100人の漁業権が奪われかねない一大事だ。組合は、ダムができれば鮎やサクラマスの生息環境に影響し、漁業を営む事が困難になりかねない。と主張し、ダム反対を貫いてきた。18年のダム反対決議がそれだ。

それを県は「公益性に配慮が足りない」などの理由を付けて漁業権を剥奪しかねない圧力をかけている。農林水産業を守るはずの農林水産部が守るべき公益性とは、漁業が持続可能であることではないのか。その農林水産部が、環境に影響を及ぼし、漁業に影響を与えかねないダム建設を養護するように、あたかもそれが「公益」として、ダムに反対する漁協に漁業権を与えないとは何事なのか。

全く本末転倒の気がしている。小国川漁協、組合員1100人は、これまで先祖代々、小国川の環境を守り、漁業を営んできた。全国で初めて琵琶湖鮎の種苗を断り、独自の河川からの種苗を元に放流魚を

知事に対して提言書を提出

12月10日、以下の提言書を吉村知事宛提出。河川課長に手渡しました。

2013年12月 10日

提言書

山形県知事 吉村美栄子知事 様

山形県議会議員

みどり山形 草島進一

知事が掲げる「自然と文明が調和する理想郷、山形」は、私の本望でもあります。この時代に、真に持続可能といえる赤倉温泉地域をはじめとする地域社会を成し遂げる為を想い議論している最上小国川ダム事業について以下、提言申し上げ、見解を求めます。

記

1)討論でも申し上げましたが、「流水型ダムである小国川ダムの環境影響」について、先般10月5日、京都大学防災研究所 水資源環境研究センター 竹門康弘 准教授が発表された環境影響の論文、講演内容が最新の知見になります。県は知事答弁で(2012年9月27 日)「水温、水質等がダムのない場合とほぼ同様で鮎などの生育や生態に対して影響は小さいとの意見をいただいている」などとしてきましたが、この認識は全く古いものとなりました。県は先ずこのことを踏まえてください。(竹門康弘先生の論文は別紙)反論あれば科学的に反論して下さい。

2)最上小国川ダムの環境影響を審議している最上小国川流域環境保全協議会にて、前述の「流水型ダムでも環境に影響あり」とした竹門康弘先生の知見について協議し、協議会としての見解を示して下さい。

3)月刊誌 岩波「世界」2014年1月号にて、まさのあつこ氏(工学博士・ジャーナリスト)が『最上小国川「穴あきダム」計画への疑問』として問題を指摘しています。また「釣り人1月号」でも浦壮一郎氏が問題を指摘しています。ご一読頂き、県としての見解を示して下さい。

以上

ノーベル賞学者ら科学者らの特定秘密保護法案反対声明

特定秘密保護法案に反対する学者の会の賛同者が31人から2000人を超えていると報道されています。

31人から2006名になった学者の会。12月3日記者会見がおこなわれています。

その記者会見については内田澍先生のブログに詳細に記録されています。http://blog.tatsuru.com/2013/12/04_0936.php

声明文を以下、記します。私も大いに共感。賛同します。勇気を持って賛同表明されていらっしゃる科学者の皆様に拍手を送りたいと思いますし、私も廃案へのアクションを訴え続けていきたいと思います。

特定秘密保護法案に反対する学者の会http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/

「特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます」

国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。

特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。

民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。

さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2011年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。

いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます。

2013年11月28日

特定秘密保護法案に反対する学者の会

浅倉 むつ子(早稲田大学教授、法学)

池内 了 (総合研究大学院大学教授・理事、天文学)

伊藤 誠 (東京大学名誉教授、経済学)

上田 誠也 (東京大学名誉教授、地震学)

上野 千鶴子(立命館大学特別招聘教授、社会学)

内田 樹 (神戸女学院大学名誉教授、哲学)

内海 愛子 (大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学)

宇野 重規 (東京大学教授、政治学)

大沢 真理 (東京大学教授、社会政策)

小熊 英二 (慶応義塾大学教授、社会学)

小沢 弘明 (千葉大学教授、歴史学)

加藤 節 (成蹊大学名誉教授、政治学)

加藤 陽子 (東京大学教授、歴史学)

金子 勝 (慶応大学教授、経済学)

姜 尚中 (聖学院大学全学教授、政治学)

久保 亨 (信州大学教授、歴史学)

栗原 彬 (立教大学名誉教授、政治社会学)

小森 陽一 (東京大学教授、文学)

佐藤 学 (学習院大学教授、教育学)

佐和 隆光 (京都大学名誉教授、経済学)

白川 英樹 (科学者・市民)

杉田 敦 (法政大学教授、政治学)

高橋 哲哉 (東京大学教授、哲学)

野田 正彰 (元関西学院大学教授、精神医学)

樋口 陽一 (東北大学名誉教授、憲法学)

廣渡 清吾 (専修大学教授、法学)

益川 敏英 (京都大学名誉教授、物理学)

宮本 憲一 (大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)

鷲田 清一 (大谷大学教授、哲学)

鷲谷 いづみ(東京大学教授、生態学)

和田 春樹 (東京大学名誉教授、歴史学)

12月5日山形県議会 議会運営委員会

12月5日、山形県議会 議会運営委員会。委員外議員として傍聴。

陸羽西線の一部不通区間になっている事に対して議会議運より要望をあげるか否かで、現在会派にもちかえって議論中。JRに対して議会からも何らかのアクションをおこなうことは有意義と思う。

私とすれば、特定秘密保護法について、こうした要望の検討をしてほしかったなと思うばかり。前回の議運で「休憩中の意見」としてみなされたけれども、特定秘密保護法について県議会としてなんらかのアクションを。と申し述べた。

今般私も紹介議員として「特定秘密保護法案を制定しないよう求める意見書の提出について」という請願をあげさせていただいている。しかしながら、県議会で意見書をあげるタイミングは12月20日の本会議といういことになる。今日か、明日強行採決かという法案については、ただちに議運などで動いて欲しいという思いで提言したつもりだ。議運でも、意見書の提出は無理でも要望はあげられると伺っている。私は議運の委員外なので、委員の方々の良識に問うばかりだ。

特定秘密保護法を廃案へ! 強行採決絶対反対!

特定秘密保護法案が本日にも強行採決されかれない状勢が報道されている。

とんでもない話だ。

この法律は、主権者たる国民の「知る権利」を縛り、民主主義や市民社会を後退させる。更に言えば、人権侵害につながる恐れもある。そして、官僚にとって都合の悪いことを隠し続けれる。実に危険な法案といっていいと思う。

秘密保護法だが、賛成側の主張は、米国をはじめとした先進諸国と情報のやりとりにとって欠かせない。「秘密」管理が徹底していなければ機密情報を交換できない。などだ。

では、いままでのあり方はどうだったのだろう?安全保障上、防衛庁の防衛秘密、米軍との間における、MDAの秘密の法律 公務員については守秘義務。40万件を超える特定管理秘密がある。など様々な秘密事項は現にある。福山哲郎議員が以下のように指摘している。

森大臣は、「特定管理秘密」について統一基準はばらばらに省庁別になっていると答弁し続けてきた。しかし、特定管理秘密について「政府統一基準」が定めてあった。それを「全くない、ないと言ってきた森大臣。」開き直って答弁をしても全く意味をなさない。特定管理秘密は、「政府統一基準」により現状でも十分に守られている。森大臣の「ばらばら、ばらばら」という答弁は虚偽そのものであった。と指摘している。

この法案については、国会会期冒頭には担当大臣も決まっておらず。昨日首相のクエスチョンタイムではじめて総理が示した「情報保全諮問会議」や、そのルールもはじめて総理は語ったのだけれど、そんな事は法律の提案の際に書いて提案するのは当たり前だ。

海江田民主党代表はチェック、保全、監視の問題は、秘密を指定するのと同様の同じ重みをもっていなくてはいけない。欠陥法律だ。「官僚による官僚のための官僚の情報隠しのための法案」と指摘した。大いに同感する。

又、昨日の委員会で総理は、国連人権高等弁務官ピレイ氏の言を受けて止めないのか、と問われると「心配にはあたらない」と総理。ツワネ原則に反することを指摘された際、「ツワネ原則は民間機関によるものであり適正かどうか疑問」などと発言をした。

又、米国のNSCの元高官が、現在審議されている法案は、国際基準から大いに問題があると指摘しているが、それには全く応えなかった。

国際的にもその問題の重大性が指摘され、反対の声はノーベル賞学者、文化人の間にも広がっている。国民の多くが、県内でも市民県民の多くが反対していると考える。民主主義国家にあるまじき法律であり、この法律の決め方自体がおかしいのだ。

私は市民運動家として、そして議員として、これまでも相当の情報公開をし、調査をし、議論をしてきた。情報の調査がなければ、物事の本質や真実を見極める事ができない。

持続可能な社会の発展のためには、行政のチェックアンドバランスが欠かせない。そのために議会があり、NGOがあり、ジャーナリズムがある。市民社会が犯されてはならないのだ。

この間、石破氏の「デモもテロ」といったブログ記載があった。これは全くとんでもない話。問い合わせに対して、自民党本部の担当者が電話で「テロと言われてもいいくらいの暴力的なことを、表現の自由を盾にやっている人たちはたくさんいる」と発言。これも全くとんでもない話だ。

基本的な民主主義がわからず、市民社会がわからず、そして真の持続可能な開発、持続可能な社会のあり方がわからない政権が、今、この重要な国民の権利を奪おうとしている法案を、それもプロセス無視の強行採決によって決めようとしている。

自民党の中にもう良識派はいないのだろうか。

最後まであきらめず、声を挙げていこう。こんな危険な欠陥法案。絶対廃案!強行採決絶対反対!

情報ーー人権NGOが共同会見(ビレイ氏の発言がどんな意味をもつのかについても、示しています。)

12月3日には、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の人権NGO6団体 6団体が以下のように反対する共同会見をおこなっている。

◆人権NGO「国際人権基準を逸脱」厳しく非難~秘密保護法

(12/03/2013 ourplanet)

国会で審議中の特定秘密保護法案について、国際人権団体らが共同で記者会見を行い、「法案は知る権利を脅かすもので国際的な人権基準ともほど遠い」として、今国会で強行採決しないよう強く求めた。

共同で記者会見を行ったのは、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の6団体。「秘密の要件が明確でない。政府がどんな不都合な情報も秘密に指定できてしまう」「日本の憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けていない」などいずれも国際的な人権基準を満たしておらず、人権を抑圧する内容だと厳しく批判した。

秘密保護法をめぐって、国際人権団体が、共同で会見を開催するのは初めて。ジュネーブに本部のある反差別国際運動日本委員会の事務局長、原由利子さんは「あの強行採決ですでに全体主義に突入している」と、議論の進め方がすでに民主的な手続きから外れていることへの危機感を述べた。また、昨日、国連の人ピレイ人権高等弁務官が同法案について懸念を表明したことについては、個別の国の成立していない法案を取り上げて声明を出すのは極めて異例なことと解説し、「世界が注視している」と強調した。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)

第19条(意見を持つ権利・表現の自由)

1、すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2、すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3、2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a)他の者の権利又は信用の尊重

(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護自由権規約委員会

※以下も必ずご参照ください。

自由権規約第19条 表現の自由に関する一般的意見(仮 訳:日弁連)

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1692

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/trea…

12月定例会開催。24年度決算へ、ダム、慶応先端研の2点反対討論

本日12月3日より、山形県議会12月議会がはじまりました

本日は、11月に行われていた決算審議の締めくくりの報告、討論。その後、12月補正予算についての説明がありました。

私は一人討論者として立ち、以下のように討論しました。3分間に思いを込めて。

平成24年度 山形県一般会計決算の一部、決算認定しかねる重要案件2点のみに対し、反対の立場で討論いたします。

まず、慶応大学先端生命科学研究所 支援事業であります。24年度末まで県費、鶴岡市費あわせて拠出された金額は129億7500万円であります。毎年市と県併せて7億円という金額は慶応本体から拠出されている約3億円の約2倍であり、その金額の妥当性や更にそれにふさわしいガバナンスが行われているか、疑問であり認定しかねます。また県として遺伝子組み換えにともなうバイオハザードの環境対策については未だ未整備であり、早急に構築すべきであります。

次に、最上小国川ダム事業、5億7千200万円の執行についてであります。

24年9月25日、県民有志によりダム事業の違法性を指摘し執行を差し止める行政訴訟が提訴されました。又、地元の最上小国川漁協は平成18年の反対決議を貫いたままであります。県は昨年10月、漁業権をもつ漁協が反対しているのにも係わらず、ダム周辺工事を強行しました。ダム本体工事ができない事がわかっているのに、なぜ周辺工事を強行したのでしょうか。これは対話の県政を逸脱した、県民への背任行為ではないでしょうか。

今年10月5日、実際に流水型ダムの先例を調査されている京都大学防災研究所の竹門康弘(たけもんやすひろ)先生は「流水型ダムでも流域の生態系を変化させ、鮎などの生息に悪影響を与えうる。それに伴う経済損失も検討すべきである」と発表されました。これが最新の知見であります。県が、「流水型ダムなら環境に影響がない」とする見解はもはや盲信でしかないのであります。

今、赤倉温泉は、中心の旅館が倒産し、町全体の人口減少も伴って温泉街全体の存続すら危ぶまれています。地域を50年後、100年後も持続可能にできる政策が今、問われています。

ダムによる治水は、流域に魅力をつくるどころか年3万人訪れる鮎釣り客を減少させ、流域全体に甚大な経済損失をもたらしかねません。

地元住民が本当に望んでおり、我々が次世代のためにおこなうべきは、小国川の清流環境をより美しく保ち、河川改修とともに温泉街全体の再生事業をおこなう治水であります。まず県が建設して水害の原因をつくりだしている堰を取り去り、本来の河床にもどす事、左岸側の内水被害対策を施す事、そして河道拡幅にともない旅館群をコンパクトに再生する事。であります。

更に、「日本食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されようとしている今、山形を訪れる必然性に貢献してきた、小国川の鮎の食文化や絶対無二の清流を失ってはなりません。

ダム事業の強行に反対し、事業の根本的な見直しを求めるものです。

以上であります。

ーーーーーーー

請願締め切りは本日。特定秘密保護法の案件については、高橋啓介議員、金子議員とともに紹介議員となり提案することとなりました。参議院で強行採決されないように、運動を展開していかねば。