5月21,22 「変える」勉強会。

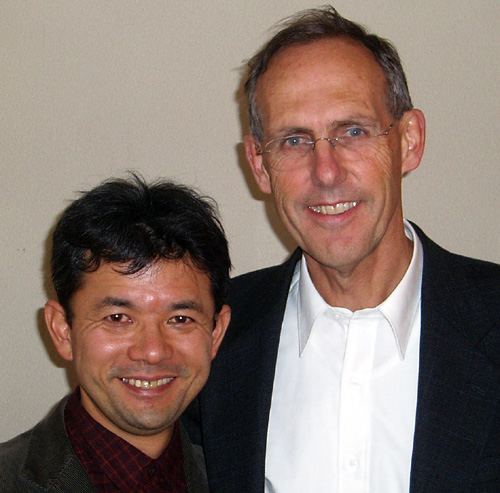

5月21日晴天。お昼過ぎから消防演習4時まで。 終わってすぐに公益文科大学大学院のコミュニティビジネス講座へ。加藤哲夫さんとひさびさに再会。「市民的公共性」としての1)私・発の想い、2)円卓会議の文化3)資源の持ち寄り これがコミュニティビジネスやNPOの原則。 役所になかなかないブレーンストーミングの文化、異質なもののとらえ方、などなど、参加できた時間はとても短かったがとても有意義な時間をいただいた。コミュニティビジネスは社会問題の解決のための市民事業であり、新しい経済につながるものと考えている。ひとつでも事例を鶴岡でつくりあげたいものだ。

5月22日は早朝より東京、ビッグサイトでおこなわれたローカルマニフェスト推進議員連盟の総会へ。460名ぐらいの参加者。マニフェスト型の選挙も社会を変えるしくみ。講演では100ます計算で有名な尾道市の陰山校長の「学力低下問題への?」といったものや北川、西尾氏の現在の日本の政治の常識について?をなげかけるものなど、様々示唆にとんだ話を聞くことができた。要は、官僚に白紙委任するような政治をやめること。はっきりとビジョンを示し、市民への情報公開を徹底させ、地方自治体のなかで市民の参加や議論を喚起しながら行政運営をしていくこと。鶴岡もそうあらねば。

合併特例債

朝日新聞の記事より。

合併特例債、5割が「活用に慎重」 市町村調査

2005年05月18日 朝日新聞。

合併した市町村だけに特別に認められる「合併特例債」について、5割の市町村が活用に慎重か活用すべきでないと考えていることが18日、地方からの構造改革を目指す市町村長で作る「市町村サミット」が発表したアンケート結果でわかった。特例債は借金返済分の7割を国が負担する「合併促進のアメ」と言われたが、3割の自己負担分を重視する市町村が増えているようだ。

市町村サミットは埼玉県志木市の穂坂邦夫市長らの呼びかけで2年前に発足した。149人の市町村長で構成。アンケートは3月1日現在の2690市町村を対象に、3月下旬から4月上旬にかけて行われ、987市町村(37%)が回答した。

合併特例債は3月末までに合併申請した自治体に適用されるが、ほとんどの合併市町村はこれから適用事業を決める予定だ。「自治体負担分を考えると慎重に活用すべきだ」(47%)と「原則として活用すべきでない」(3%)が合わせて5割となった。一方、「ある程度活用すべきだ」が25%、「できるだけ活用すべきだ」が15%。残りは無回答などだった。

ーーー記事ここまで。

最後の公共投資!とばかり特例債目当ての合併論が各地で聞かれる。鶴岡市の場合も特例債を約400億円見込んで、「従来の市町村の総合計画にもとづいて」などといって

従来の市町村で描いていた構想を「重点事業」といって約400億円くみ上げている。

現状の意識だと、慎重派とはいえないと考える。特例債で使うものの公共投資の優先順位をどのように決めていくかも大きな課題。官製でいつのまにか決まっているのではなくみんなで考えたいものだ。

議会運営について議論。

今日は会派代表者会議があり、合併後の議会での議会運営について議論した。

僕の主張は、議会は議論の場であり、現在の鶴岡市議会は当局本意の議会になっていまいか。発言時間についても、一人30分が基準になっているのはどうか。と。

周辺町村議会は一人1時間が普通だ。全国いろいろまわったけれど発言時間無制限でやっている鎌倉市なんていうのもある。一人会派もざらにある。

今回の会議では、総括質問は原則として3人の正式会派にのみ認めるようにするといった平成クラブ、連合、黎明の意見には僕は反対した。一人会派でもきちんと権限を与える。それが多様な社会の中の議会なのではないか。と。

特に、一般質問の時間には、今まで鶴岡市議会は、質問をする人が多いから、30分でよしということになって、3日間が原則などということが申し合わせできまっていたわけだけれど、議会は議論の場でもあり、情報公開の場。きちんとした議論ができるようにすることが大前提だ。今のように30分の中で当局がだらだらと説明をして時間つぶしをするようなことをやって結局議論に一定の答えが返ってこない。そんなことではなしに、一定の答えが導きだせるように、最低限1時間は確保すべき。それか議員だけの発言時間で30分確保すべき。そうした手法をおこなっている自治体議会がたくさんある。それで会期延長になるんなら、それはそれでいいじゃないか。とにかく、もっと柔軟に新しい手法を考えるべきときだと思うl。徹底した議論ができる議会をのぞむ。と要望、提案した。みなさんはどうお考えになりますか。

午後は事務所にもどり資料整理。パドル5月号をちょっとだけ配布。晩は月山ミーティング。

もったいないータスマニアの原生林 ボブブラウン

GWの中越から戻ってポストを見るとソトコト6月号が届いていた。付箋のところを開くとボブブラウンの4ページ特集。うれしい。この2月に京都で、アジア太平洋緑の党京都会議があり、僕は今回初来日したボブブラウンに密着、広報の一部を担当した結果できた産物だからです。今回は京都の会議の後、東京外国人記者クラブでの記者会見、ワンガリマータイさんのパーティ、再び京都にいって京都議定書の発効記念行事、などをボブブラウンに密着しながら過ごした。京都では市で取り組むバイオディーゼルの取材もおこなった。ボブは語る。昔の政治というのは「次の選挙のための政治」のこと。緑の政治は次の世代のための政治なのだ。と。タスマニアの原生林伐採は、まさに日本のライフスタイルと直結した問題だ。あなたの使っている紙が原生林のチップでつくられたものでないかどうか。確認してみたらどうだろう。

塩谷地区のお墓

今日の午前中は塩谷地区の住民から「墓をなんとか修復できないか」との依頼をうけて視察。14,15日に、日本財団のコーディネートでボランティアを100名近く投入して家の解体作業のお手伝いや片づけ作業をおこなう。それの下準備としての作業内容を確認するワンステップだ。

聾唖の芸術家との出会い。

今日近所のwさんというかたからピアノ移動のニーズがあり現地へ。行ってみると洋画で肖像画を描く画家の方。いろいろうかがってみると生まれた時から耳が聞こえない方と聞いた。そして奥様も耳が聞こえにくい方だった。大英博物館に永久保存されている日本を代表する洋画家であり肖像画家。ピアノ移動を5人ですませてから、じっくりとお二人のお話を聞く機会にあずかった。被災して、避難所で、また、自衛隊テントで耳が聞こえないために大変なご苦労をなさった経験。今も、電話ができないがためにニーズがあってもなかなかたのみにくいと聞いた。こうした災害弱者といわれる方へのケアは、行政サービスではまだまだ心許ないということ。ボランティアが必要なポケットをまた発見した。ファクスできちんとニーズを受けれるようにしようとみんなで確認す。

和田さんの関連記事

http://www.niigata-nippo.co.jp/rensai/n22/n22_h30_k30.html

7日は専従スタッフ全員がそろい今後のためのミーティングをゴチャドーロでおこなう。元気村は次のステージへ

仮設住宅支援

今回、僕の中越入りの最重要課題が仮設支援の体制をどうするかだ。神戸でも7年間にわたって、重要視した活動が仮設住宅支援だった。緊急通信装置とパソコンのデータベースを結びつけ、システムを開発。ベルボックスと名付けた。じっくりと長期的に親戚づきあいのような関係でかかわっていく方法。それから、どんどん関心の薄れていく被災地の仮設住宅と外とをむすぶプロジェクト。その2本を柱として活動が続いた。

今日は、仮設支援スタッフ3名と行政機関をまわって、現状の課題を伝えるとともに、行政サービスとしてどんな支援メニューがあるのかを尋ねて回った。特に、今回の事例のように50代の男性で実に問題を抱えているケースがある。このケースについて、まずは、行政的にはどんな支援があるのか。

障害者福祉、高齢者福祉、健康福祉の関係の健康センターをそれぞれまわった。

行政的なサービスでは、50代男性へのケアというものについては、なかなか支援体制というものがないことがわかった。精神障害についての公的なメニューは、訪問サービスのみで、金銭的な補助メニューはない。実際、3月22日の孤独死第一号は50代。その現場に立ち会ったボランティアスタッフとともに、晩にそのお兄さんと会うことができた。静岡から毎月通ってくれているkさんが訪問したときに撮った写真の中のその人は一件むづかしそうにも見えたが、完全にそのkさんに心許している感じだった。行政メニューではできない心のつながりがボランティアにはできたのかもしれない。

ここに共存することの意義はある。

被災地のニュース新潟日報より

FM9局がラジオ活用を陳情

県内のFMコミュニティー放送局9局は6日、県庁に泉田裕彦知事を訪ね、災害時などの情報通信にラジオを積極的に活用することを要望。中越地震や7・13水害を踏まえ県が見直し作業を進める「県地域防災計画」に組み入れるよう求めた。

陳情書では昨年の地震後、各自治体が設置に力を入れている防災無線だけでは不十分として「ラジオは簡便かつ安価で災害時に欠かせない有力手段」と強調。緊急時にラジオ放送が迅速に利用されるよう、イベント紹介など県広報の際にFM放送を普段から活用することを訴えている。

→FM放送局は、合併を控えている新鶴岡で考えなければならない重要政策の一つではないかと思っています。災害時、細かな支援メニューを発信続けたFM局が大変効果を上げました。また、議会情報や細かな地域密着情報を流すことができるため、「民主化」に貢献するものと考えてるからです。

十二平と塩谷の今。

十二平と塩谷地区に視察に行く。

十二平は12世帯の中山間地集落。川沿いに通じる道にそって集落はある。地震で倒壊した上に豪雪で潰された家屋も多く、雪が解けてそのひどい状況がじわじわと明らかになっていく途中だった。また、新緑の木々と残雪の若干見られるが、それよりも山崩れ、地滑りで山肌の赤い土がむき出しになっている状況が目にまず飛び込んでくる。川の中にはまだ水没した軽トラックがそのままになっていた。

ここは集団移転をしなければいけない集落と聞いた。それだとしても家の中の片づけなどをどうするか。ぺしゃんこになった家屋の片づけはどうするのか。課題は大きい。

その後、車を走らせて木沢ルートから塩谷地区へ。冬の間 屋根に上り、雪堀をしていた民家のほとんどとのところで地面がようやくあらわれていた。「え、こんなに高さのある建物だったの?」と意外におもうぐらい、雪堀の時期にいかに雪が多かったのかを改めて感じたのだった。塩谷地区。地震で4件完全倒壊。その上に雪で民家が12件以上は倒壊してしまっている。今後の解体から住宅再建の問題。集落としての生き残りの問題。など、。いかに復興をサポートしていけるかをみんなで考えなくてはならない。と改めて思った。

後は元気村 本部で仮設のケア隊についてなどの打ち合わせおこなう。3月22日に発生した孤独死の問題から、特に仮設訪問ケアの役割の重要性が高まっている。元気村では今、2人の専従スタッフを仮設住宅ケアにあたらせている。連日訪問をし、時には2時間も話し込む。送迎もする。そんな中で問題がじわじわと見えてくる。神戸でやっていた「ベルボックス」システムを運用すべきかどうかも検討中。今こそ知恵のだしどころだと思っている。

中越。塩谷地区の方のミーティング

GWの中越。元気村では専従スタッフ含め20名のボランティアが活動している。GWを活用してずーっといて支援活動をしている人もいる。3月22日に孤独死第一号の第一発見者になったKさんは、静岡の高齢者福祉施設で仕事をしている人だ。この連休29日から10日まで元気村に寝泊まりし、孤独死防止のための仮設住宅の訪問活動を続けている。10月当初にボランティアで中越にやってきて、避難所の体育館フルート今の仕事は、解体作業のお手伝い、家の片づけ、田んぼの修復のお手伝い、などだ。晩の7時30分から、塩谷地区の人たちの今後の解体関連の体制についての住民会議に参加をし、情報交換。特に14,15日、21、22日に100人体制でおこなうボランティア支援の作業の打ち合わせをおこなった。

その後、懇親会がおこなわれ、11時ぐらいまで盛り上がったのだけれど、やはり、住宅復興支援制度のややこしさは住民を苦しめている。この会には、鳥取県のボランティアネットの方や静岡県のボランティアコーディネーター、が参加。鳥取県の300万円ほとんど無条件に支援する制度のようなもののほうが実際に役に立つだろうなあという声は多い。今回の支援制度、まず、国の支援制度は、所得制限の500万円以下という条件からして、とても被災地を支援しようとしているのかどうかさえ疑わしい制度と皆さん口々に言う。また県の制度も住宅の解体費用にいくら。そして生活関連物資に70万円などと、細かく規定されていて、なかなか把握するのがむづかしいとの事。

個人個人の事情は様々多様性に富んでいるわけなので、使用用途について、柔軟に自由裁量という風になっていればいいのに。という声を多く聞いた。

こうした制度はたとえば他の国ではどうなっているのだろう?

ニートとひきこもり

ニートとひきこもり講演会が酒田でおこなわれた。参加者 約30名。

ニュースタート代表の二上さんの話に熱心に聞き入った。

ニートのほとんどが、次の未来が見えないところに起因している。サポートする側がやることは、要するに本人の自分がみえるように、リードしてやること。

それから家庭内で何とかしようと思ってもなかなか、解決にいたるのは難しい。要するに環境をかえる。社会的なサポートとして何をやるかを考える時期にきているということ。

また、参加者にむけて、「皆さんいったい、いくつの職業がうかびますか」と問いかけた。今、厚生労働省の職業分類ではいくつあるかというと、3万5千もある。

いろんな生き方はあるんだということ。親の職業イメージがせますぎるところにも原因はあるのかもしれないということ。

これまで、なるべくいい学校、安定した仕事ということにのせようとだいたい の親はしてきたと思う。だいたいそうやってやってきた。

でも現実には崩壊している。たいていは、その道ではなく、外にでていく。

不登校のこどもには学校にもどそうとするけれど、不登校 学校にもどれた例は25%

75%の人は学校にもどれなかった。もどされようとしてかなり傷ついた。

要するに、はみでた子ははみでたなりの生き方をすればいい。

それから、会話についてだが、暗い話は、やりたくない。親には。だから、はなせることがあったとき、しゃべる。はなすべきことが何もない。時は、呆然とする。親には彼らは、希望を語りたい。でもそれがなければ、話すことができない。

本人は一生懸命かんがえても答えが出てこない。そこに、「どうするんだ」といわれると、かちんとくる。

などなど、諸々示唆に富んだ話を聞かせていただいた。

ニュースタートは、ひきこもりやニートの子供達を受け入れて今まで700名社会復帰させている団体だ。千葉県行徳に本部があり、宿泊施設があって、そこで集団生活をしたり、様々な社会復帰にむけたプログラムをおこなっているNPO。

http://www.new-start-jp.org/

中越元気村ではこの団体とパートナーシップを組み、ニート、ひきこもりの子たちを受け入れ、一緒に作業をしたりしてきた。二上さん曰く「30人ぐらい参加して、5名は完全に変わった。」こうした体験は宝物だ。との事。

聞いていて思ったのは、こうしたニート、ひきこもりといった人間再生の場として、まさに死と再生の場でもある出羽三山、月山をもつ庄内をいかすことはできまいかという事だ。

講演会が終わって、二上さんを囲んでファミレスで懇親会。3名で囲んで話しをしたが、その一人は、どうも自信なげな28歳。それじゃ、元気村で作業するか。ということになり、次の日の中越の出発に合流することに。