一般質問1ー慶応大学先端研の成果、見通しについて

今般の一般質問について、メモから書き起こしたものを掲載します。正式な議事録は2ヶ月後に発行されます。

1) 慶応大学先端生命科学研究所の成果と見通しについて。

これまでを整理したカタチで質問します。

市長は、昨年9月議会で、この税の投入は、当初の300億円の枠の範囲だと説明をしました。しかし、昨年12月、今年3月議会の質問を通じてわかったのは、市民への広報や誘致を決める際の当時の議会では、土地の提供分20億円があるので研究資金の支援は40億円という枠だと説明をしておきながら。しかし、市長は、勝手に20億円分の土地の評価額はみないことにした。だから18年からの第二期の支援15億7500万円はその60億円の内だとして、勝手に支援枠を変更して、広報などで全く説明をしてこなかった。いわば、市民を欺いて、当初の大学プロジェクトで示していた額を越えて支援をし続けてきた。ということであります。

更にいいますが、バイオベンチャー企業の育成といって平成18年度に合併特例債第一号で、建設した、インキュベーション施設は、約15億円。メタボロームキャンパスと位置づけ、29室の内10部屋が先端研で使っていることを思えば、研究所の拡張ともとれる事業であります。

これらを含めますと、支援費40億円という枠から大きくはみだし、実費として60億円、その上、インキュベーション施設15億円、土地評価額20億円をあわせれば、この10年の間に90億円を越える市の支援がおこなわれようとしているのではありませんか。

特に、平成18年から市は3億1千500万円、県は3億8500万円と7億円の補助金が丸々注がれ、研究所では、基金からの運用益1億4千万円とあわせて8億4千万円の公費が使えます。つまり、現在いらっしゃる研究員100人は、市の幹部クラスの給料の人件費を市や県が補償している。といっていい金額の公金が注がれております。

酒田に立地する東北公益文科大学、また鶴岡の大学院は公設民営の大学、大学院として独立経営しているわけですが、この毎年研究費としての補助金7億円が投入されている慶応大学研究所は、あたかも、「公設公営」のような公的資金の投入がおこなわれている実態であり、事情が大分異なっていると考えます。

先般、産業建設委員会で滋賀県長浜市のバイオ大学周辺のバイオ産業の状況を視察しました。その際、市の市税からの拠出した内容を尋ねましたが、市はバイオ大学に対して当初の建設費用60億円の内、20億円を負担したのみ。ということでした。大学の研究所に「研究資金」を補助金として投入するなどの支援はあるかと尋ねると、全くない。私立大学として独立して経営して頂いているとの事でした。

またバイオ関連のインキュベーション施設は市が5億円で建設していましたが、入室者の費用負担を半額助成するなどの措置はおこなっていたものの、年総額1500万円程の支援内容であり。あとは一部融資制度があるのみでした。

当市で毎年3億もの補助金がいって事をお伝えするとご担当の方は、大変驚いた様子をみせていました。

研究費を県とあわせて7億円も補助金として投入し続けていることの異常性を改めて私は痛感したわけですが、ご一緒された議員の皆様も、同様と信じますが、そこでお尋ねします。

この慶応大学の先端生命科学研究所は、あくまで、慶応大学の研究所であります。大学の資金で独立的に運営するのが健全なあり方と思いますが、一体いつ、独立的、、自立的に運営をはじめるんですか。

まず、来年度はどうするのか。また、第二期が終了する平成22年度以降は、どのような見通しでいるのですか。まずこの一点、おうかがいします。

● 先端研の成果と見通しということで、2点のご質問がございました。まず最初に、先端研と市で設置をしております、先端研究産業支援センターに対する本市の財政支出ということでご説明をさせていただきます。

それぞれハード、ソフト両面がございますのでそれぞれ整理をしてご説明申し上げます。

はじめにハード面でございますが、

先端研のセンター棟、また、バイオラボ棟など施設部分の支出ということにつきましては、平成11年度からはじまりました、庄内地域大学整備プロジェクトの一環としまして、県、市町村の負担フレームから本市負担分として、約5億800万、支出をしております。それから、ソフト事業ということで、慶応の研究所の研究補助金としまして、平成13年から17年まで、第一期、5年間でトータル4億6千300万。平成18年から、5年間の慶応、県、市の協定を得まして、18年から20年度、3年間で9億4千5百万。となっております。また、教育研究基金の出資金として、第一期になりますけれども平成13年度から17年度、5年間でトータルで15億7千5百万。支出をしております。次に市の先端研究産業支援センターに関する支出ということでございますけれども、ハード面、施設ということでは14億4千8百万という事業費になっております。で、財源といたしましては、国の補助金、交付金、7億2百万円、合併特例債の整備でありますので、交付税措置額ということで4億4千百万円あります。これを差し引いた3億5百万が、市の実質負担ということになってございます。

また、施設の管理運営費でございますけれども、光熱費につきましては、この実額を入居者からご負担をいただいておりますし、また、施設管理委託費用等の維持管理経費につきましては、入居者からの床の使用料ということでまかなっておりまして、市のもちだしの支出はまったくないといった状況であります。

さきほど、90億といったお話ございましたけれども、ただいま申し上げました金額、11年度から20年度までなるわけでございますけれども、慶応の研究所関連、市のセンターあわせまして、市の実質負担額ということではハードソフト、あわせまして、38億円という風になってございます。

さきほど、90億円というお話もありましたけれども、ちょっとどうして乖離になっているか、詳細、もしあれでしたら、議会終了後あわせていただけたらと思っております。金額につきましては、こういったことになっております。

これらの財政支出につきましては、これまでご説明しているように戦略的な地域振興策ということで行政目的に添った投資支出ということで、建設時には通常1.56倍の総合波及効果としての、生産誘発額があると

自然こそ宝。ー川辺川ダム 中止へ。

ー以下、9月12日朝日新聞朝刊より。

政府は11日、熊本県の蒲島郁夫知事が川辺川ダム建設に反対する考えを表明したことを受け、ダム建設に代わる案があるかどうかも含め、県側の意向を踏まえながら対応する方針を固めた。知事が「白紙撤回すべきだ」と明言したことから、現状の建設計画をそのまま進めることは困難と判断した。

福田首相は同日、記者団に「どういう状況で地元の意向が示されたか、よく検討した上で最終判断すべきだと思う。いずれにしても地元の考え方は尊重されるべきだ」と語った。

町村官房長官も記者会見で「知事があそこまで強く言われた以上、国として知事の意向を無視して進めることは無理ではないか。地元がイエスと言わなければ、工事は進められない。地元の理解を得てやるのが当然だ」と述べ、県側との協議なしで計画を進めることはないとの考えを示した。

一方、ダム建設を所管する国交省の春田謙事務次官も同日の会見で「ダムなしでやっていくべきだという投げかけを受け止め、きちんと検討していかなければならない。(球磨川水系の)治水対策全体を見直す」と強調。省内には「何十年も検討してきたのに急に別の選択肢があるわけではない」との慎重論もあるが、ダム建設の中止も視野に、新たな治水対策を模索することになりそうだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

近づく選挙戦を意識してか、自民党らしくない発言がつづいているようだが、

この9.11の川辺川ダムの判断は、今後予期される衆議院選挙などで大きな議論を巻き起こすだろう。

今、まだ国土交通省は150ものダムを計画している。2690もの巨大ダムを造って清流をはかいしつづけておいて、未だに。である。

川辺川ダムの計画も途中で「穴あきダム」に変わった。小国川ダムとダブる。

「流域住民にとって、球磨川そのものが守るべき財産であり宝。そうしたローカルな価値観を尊重したい」ために、蒲島知事は、国土交通省の「ダム至上主義」に同意しないことを決めた。そして「川床掘削や遊水池などハードと、緊急避難システムなどソフトの対策を進めたい」とする蒲島知事の姿勢は現実的だと朝日の社説にもあった。同感である。

それに比べて、日本有数の清流で若鮎の里、最上小国川の場合はどうか。

まさに、国土交通省の「ダム至上主義」に迎合する斎藤県知事によって、「日本一環境にやさしい穴あきダム」などと、住民が情報操作され、穴あきダム「最上小国川ダム」がつくられようとしている。

山形の自然が。我々の真の宝が、消失されようとしている。

自然こそ守るべき宝。ー川辺川ダム中止。

9.11 2008 同時多発テロから7年だが、歴史的な日だ。

川辺川ダム計画に、蒲島熊本県知事が、「現行計画を白紙撤回し、ダムに依らない治水計画を追求すべきであると判断した」と述べ。建設中止を求めたのだ。

僕は、予算委員会が終了し、議員控え室にもどって昼のニュースをみていたら、そのニュースになり、飛び上がった。小国漁協、関係者らに伝える。

嘉田滋賀県知事に続き、蒲島熊本県知事が、国から手厚い補助金がくる、ダム利権がおいしいしがらみよりも、自然こそ次の世代に手渡すべき宝」と判断した。「地域の自然資本こそ今失ってはならない宝」という明確な姿勢がみてとれる。勇気をもってこの判断をくだした知事と、これまで運動にかかわった皆さんに、拍手を送りたい。

赤川観察会

山形教育フォーラムの赤川観察会の指導補助員として参加。櫛引河川公園から川におりる。ドロムシ、カゲロウ、トビケラ、センチュウ、ハヤの幼魚、ヤゴ類など子供たちは、意外なものをみつけて大人を驚かせる。1時間ちょっとして雲行きが怪しくなり、終了。大雨の中、東屋でみんなで雨宿りをするはめに。

まあ、こんな自然観察もいい。山形の芋煮会も雨を心配していたが、無事開催できて良かった。午後しばしパル前街頭演説。質問のまとめ。さーて。

自転車 海辺の花ウンラン

solaiから空港まで自転車で40分。トレーニングのつもりで走ってみた。天気は快晴。実に気持ちよかった。庄内浜でウンランをみつけてパチリ。

9月21日、ビーチクリーンアップ 湯野浜 午前9時 ホテル海山前、北側駐車場集合。終わってからこうした海の花の観察会をおこなおうと考えております。

質問をまとめる2日間といったところ。

自転車で走ってみて、改めて自転車で走っている方々の不便さ、危険性を感じた。スウェーデンのヨーテボリで僕は半日ホテルの貸し自転車で走っていたのだが、安全性も心地よさも全然違う。速く走る自転車が日本では認められていない。ヨーロッパでは自転車は遅いのもあるけれど速いものもある。自転車道は、車道と平行するか、車よりも景観を見やすいようなところをゆったり、安心して安全に走れる。歩道と一緒などというのは論外といったかたちでずーっと自転車道がしかれていたのだ。

湯野浜まで走っている内、善宝寺から七窪間の自転車道は快適だった(少し道路が草ぼうぼうのところはあったが)。ちょっとだけの区間はスウェーデンを走っているようだった。そもそも以前、電車が走っていたところを自転車道にしたものだが、途中の区間はもうなくなっている。消極的にしか考えられていなかったからだ。

最近、たまたま駅前の観光案内所にいたら、自転車を電車に積んできた方に、「ええと、湯殿山経由で山形市に行こうと思うんですが」と言われ、「はじめの坂道大丈夫かなあ」「まてよ。途中から自動車道になるから旧道をいくしか、、、」とか色々アドバイスに困ったことがある。観光レンタル自転車も、結構最近人気だ。鶴岡駅、役所を中心として、庄内浜へ。朝日村へ。三瀬に。羽黒へ(これは自転車道完備、、でももうひとついいたいことがある)、きちんと安全、安心、時には速く走れる自転車道をつくることは今後、検討する価値があるのではないかと考えている。

みなさん、ご意見をおよせいただければと思う。

鶴岡 水 再考。

9月議会開催!ーチームワーク

鶴岡市議会 9月議会がはじまった。

その朝、羽黒高校の教頭先生のお話を聞いた。先生はバレーボール部の監督をされている。生徒たちをいかに指導するか。ご自身、中学、高校、大学時代バレーボール浸けの中でみいたした指導方法。チームワークの手法。とてもいい示唆をいただいた。

すこしいただいた資料から抜き出しておこう。

チームモットー、「人間力」個々の能力を高め結び合う 心と心をつなぐ。技と技をつなぐ。特徴を磨く。チームワークとは、技術と技術。心と心がバランスよく、且つ強く結びつき、悪条件を良くするカバーリングできる集団のことである。

「パスしたら、自分の仕事終わり。で知らんぷりをしている。なーんていうことをさせないようにしています。パスしたらフォローにまわる。そこから、最後のアタックにチーム全員の力が宿り、神が微笑む力がでるんです。」とのこと。

現在、羽黒高校バレー部の目標は全国大会出場、ベスト8入賞。それに向けて常にコミットさせるシステムと技術。なにより指導者のものすごい情熱を感じた。「生活の乱れが運を逃す。勉強の怠けが将来をつぶす。栄養の不足が体を壊す。自己の限界を知り、それを乗り越えたとき自信が生まれる。限界を伸ばす。苦しんで苦しんで得たことが血となり肉となる。」これはすべての仕事に通ずること、そして人生に通ずることだと思う。うむ。山伏道にも続くかな。

さて、9月議会。総括質問。市長の答弁が諸々続いた。なんか、なにかを感じないな。

http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/gikai/

で議会中継が見れます。

私の一般質問は10日午後4時ぐらいからです。傍聴歓迎!

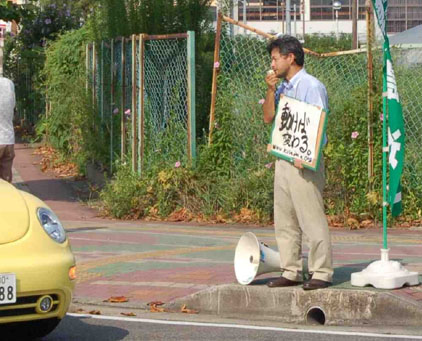

街頭演説ー動けば変わる。

八文字屋前に立つ。ここに立ちはじめて、かれこれ9年を超える。ラッシュアワーの車から手をふってくださる方がいらっしゃる。今日も終わりかけたとき「今の政治だば変えねばだめだ」と待ってくださる方がいらっしゃった。

八文字屋前に立つ。ここに立ちはじめて、かれこれ9年を超える。ラッシュアワーの車から手をふってくださる方がいらっしゃる。今日も終わりかけたとき「今の政治だば変えねばだめだ」と待ってくださる方がいらっしゃった。その後、峰中あけのヒゲをそり、

今日は慶応大の鶴岡セミナーの発表会に参加。出羽三山の羽黒山、即身仏と対峙し、内藤先生のお話を聞いた学生の皆さんがまとめたプレゼンを聞いた。

諸々興味深い要素あり。こうした機会はとてもいいと思った。

様々な知性や感性をもった学生諸氏が、この三山と対峙し、新たな価値形成をする。

地元民も「へえ、そんな考え方もあったのかあ」と気づく。

そんな気づきあいが大事なのだと思う。

9月議会が明日からはじまる。そのヒアリングが続いた。

9月10日は僕の一般質問。よっしゃ!

末期状態!の日本の政治。

福田総理が政治を放り投げた。威勢のいいことをいっていながら、あっさりと突如辞任した安倍元総理が辞めて驚いたのはつい最近の事。そして安心安全内閣とかいっていた「おまえもか」という感じ。

60年続いた自民党政権はもう終わりに近づいている。

一国の総理が途中で、それも防災の日とかに「やーめた」なんて辞めるかねえ。

選挙対策だということだけれど、だとしたらさらに、完全に国民を無視した許されない行為だと思う。メディアでは「ポスト福田」なんていっているけれど、そんなことよりこんなに醜く恥ずかしい無責任な政治をやっていいのか。ということが重要だ。

僕は政治というのは「希望」を作り出すものだと思ってやってきた。ところが今の政治はどうだ。失望と、時には絶望を作り出しているじゃないか。

もう許せない。もう、こんな恥ずかしい政治におさらばして、真にいいシステムを作り上げる、希望をつくりだす政治に大きく変えたいものだ。

とにかく、今、やらなければならないのは、政権交代だ。もういいかげんにしましょう。、、、。

こんな趣旨の事を、このカードをもって、朝、役所前、夕方、八文字屋前にたつ。

峰中あけのヒゲ面。演説していて、ふとみるとじっと座って聞いてくれていた人がいた。25歳の青年だった。このブログもYOUTUBEも見てくれているという。本当にうれしかった。そして同じく座って聞いてくれていたのは女子高生3人組。「その字の紙、いただけますか」と一言。「え、こんなのを?」と思いながらどうぞどうぞと手渡す。

ありがたい。ありがたい。ありがとう!

さて、9月4日から9月定例会がはじまる。僕の一般質問は10日。

先端研の成果と見通しについて、地下水政策について(砂利採取について)、総合計画について の3点を質問予定。

議案書、議案説明をうけて、気になったのが実質公債費比率の値。

これまで18年度19.2%、19.7と、あがっていたが、今年になって算定のやり方がかわって17.1となって、これだと18%以下だからまだ、健全だ。などという説明になっていた。

この「算定がかわって、、、」というところには?がつく。

財政の健全度を示す値がそんなんでいいのか。と改めて思う。なんか騙されているような気がする。

————-

さて、日本の政治だが、もはや政権交代しかないと思う。もう、1000兆円も借金を抱えていながら、人口減少を迎えているこの国は、もたない。持続不能だということはだんだん、見えてきているはずだ。

官僚ー天下り構造を断たなければ、また、政、官、業 癒着の構造でがんじがらめになっている構造を断たなければ、いけないのだと思う。

まずは、完全なる発想の転換をするためにも、政権交代をして当然だと思う。

内向きの総裁選挙に何も魅力もない。早く自民党の古い政治に終止符をうつことだ。